驾驶分心行为驾驶人的多重对应分析

2020-06-03弯美娜

弯美娜, 李 洋, 何 庆

(北京警察学院, 北京 102202)

0 引言

驾驶人的驾驶分心是引发交通事故的重要原因之一. 据美国国家公路安全管理局(NHTSA)统计,美国2006—2010年由于分心导致事故比例达到17%,2011—2013年事故比例达到16%. 其中驾驶分心导致死亡事故占到总死亡事故的10%[1]. 2014年,全国简易交通事故656.3万起,其中因“驾驶分心”导致的309.9万起,占47.22%;一般以上交通事故中,因“驾驶分心”导致的共有74 746起,占37.98%,造成21 570人死亡,76 984人受伤,直接财产损失4.58亿元. 2019年以来,交警部门共查处“驾驶分心”违法行为40.3万起,与去年同期相比上升11.1%[2].

国际标准化组织将驾驶分心初步定义为:注意力集中在驾驶无关的活动中,一般对驾驶行为有害[3]. 美国高速公路安全管理局(NHTSA)将驾驶分心分为以下3种类型:视觉分心:需要驾驶员离开路面注视来获取信息;操作分心:需要驾驶员单手离开方向盘并操作设备;认知分心:需要驾驶员从驾驶任务中转移精神注意力.

目前驾驶分心的研究较多地集中在分心的认知机制探讨和分心行为分析等研究中. 其中,认知机制的探讨一般通过视觉分心或认知分心任务、在驾驶模拟环境下、通过实验的方式考查分心任务对驾驶操作行为的影响. 如罗毅等[4]通过驾驶模拟试验,考查驾驶分心对车辆变道行为的影响,结果显示,驾驶分心对变道过程中车辆的纵向速度、横向速度、横向加速度、方向盘转角、方向盘转速和油门开度等6项驾驶绩效参数有显著影响. 李鹏辉等[5]通过驾驶模拟器对分心任务与交通冲突反应时之间的关系进行了分析,结果显示,认知分心会延长驾驶人应对侧向冲突的反应时,视觉分心同时延长驾驶人应对侧向及纵向冲突的反应时间;视觉分心对驾驶人反应时间的延长显著性高于认知分心.

同时,伴随着移动电话的迅速普及,驾驶时使用电话的行为也变得越发普遍. 越来越多的研究者在驾驶分心特性中开始关注如手动操作电子通讯设备、使用非手持电子设备通话、使用手持电话通话等的影响[6]. 如党珊[7]对驾驶中操作手机打车软件诱发的驾驶分心行为进行的驾驶模拟实验结果显示,正常驾驶与4类驾驶分心情况下驾驶行为表现出显著差异,非常规场景中,分心操作对危险刺激的反应时增长显著,驾驶分心操作时的事故率出现显著上升. 彭丹丹等[8]使用眼动仪用模拟驾驶试验的方式对手机导航方式对驾驶行为的影响进行分析后指出,不同手机导航方式都会造成驾驶分心,但分心程度不同;手持手机导航使驾驶人对前方和左侧区域的关注下降最为显著.

从上述研究中可看到,驾驶分心的研究目前主要集中在对驾驶分心行为的行为观察和认知机制探索等方面,包括对视觉分心、认知分心的神经生理机制分析、风险认知水平分析等认知过程的分析,以及由此衍生的驾驶分心行为检测系统和人机交互界面设计等领域中,而对于驾驶分心行为的驾驶人的社会特征和驾驶行为特征分析则较为少见. 从交通管理工作实践角度出发,对于驾驶分心行为的驾驶人社会特征和行为特征进行分析,对于交通安全工作也具有不可忽视的作用. 因此,本研究从驾驶人的人口统计学特征和驾驶行为特征出发,对驾驶分心行为进行了分析,并进一步总结分心驾驶的人群的常见特征,以期为交通管理工作提供可能的管理思路.

1 研究方法

1.1 研究工具

本研究使用网上调查的形式,通过自我报告的问卷,对驾驶人日常出行驾驶行为中的社会经济状况、驾驶分心情况(驾驶行为中出现频率最高的分心行为、日常驾驶活动中使用手机的频率)和事故情况(过去3a发生的事故数量)进行了调查. 最终有536名驾驶人接受了调查,其中男性338人,女性198人.

1.2 统计方法

本研究中涉及的分类变量包括驾驶分心情况、基本的人口统计学变量(年龄、性别、受教育程度、职业和家庭月收入)以及基本的驾驶情况(驾龄、驾驶人性质、车型、周均驾驶里程). 使用传统的列联表分析不仅列联表层次复杂,且行与列之间的交叉信息也不易理解,针对这种情况,采用研究者们普遍推荐的多重对应分析的方式进行呈现.

使用SPSS 22.0统计软件进行数据整理和分析,以P<0.05 为差异有统计学意义.

2 研究结果

2.1 驾驶分心行为描述统计

研究者列举了驾驶行为中常见的可能引起驾驶分心的行为,要求被试选择在驾驶行为中出现频率最高的两项行为,结果如表1所示.

表1 常见的驾驶分心行为频率表

从表1中可看到,在驾驶分心行为中,驾驶人最常出现的行为频次最高的5项行为依次为听广播、聊天、玩手机、吃东西和看视频.

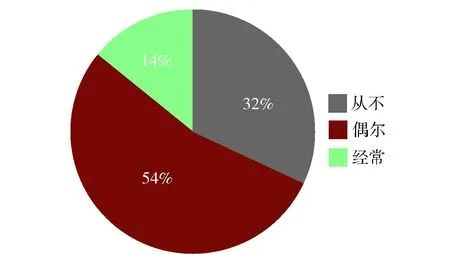

进一步询问被试在驾驶行为中使用手机的频率,结果如图1所示.

“好小子!好一招‘浮花浪蕊、兰摧玉折’,老夫打了一辈子的鹰,差一点就被你们三个娃娃啄到了。”孙老神仙一边沉腰出掌,野马分鬃,左掌六,右掌七,引导阵中内力阴阳转圜,饶是如此,两股大力碰撞,如惊涛拍岸,千堆雪积,轰然作响,他承受其重,胸口一滞,一口热血涌出来,淋淋溅到须发上。

图1 驾驶行为中使用手机的频率分布图

从图1中可看到,超过68%的驾驶人承认在驾驶行为中出现过使用手机的情况,其中14%的驾驶人频繁地在驾驶行为中使用手机.

2.2 驾驶分心行为的多重对应分析

研究者对自我报告中承认在驾驶行为中使用手机的驾驶人(n=363)样本进一步进行多重对应分析.

2.2.1 基本情况描述

363名驾驶人的年龄、受教育程度、家庭经济状况等人口统计学变量如表2所示.

从表2中可看到,男性驾驶人占比接近70%,大多数被调查者年龄在35岁以下,大多数受过高等教育,职业以固定职业为主,家庭月收入处于中等水平.

363名驾驶人的驾龄、日常驾驶车型和周均驾驶里程等驾驶基本情况如表3所示.

表3 被调查者人口统计学变量分布表

从表3中可看到,大多数驾驶人的驾龄在5a以下,驾驶车辆以小型客车为主,周均驾驶里程以中短途为主.

2.2.2 适应性检验

适用性检验结果显示,不同人口特征的驾驶人在不同的驾驶特征上的表现如表4所示.

从表4中可看到,不同性别的驾驶人在职业、周均驾驶里程上的分布无差异;不同职业的驾驶人在驾驶能力分布上无差异;其余研究变量的分布上均表现出显著差异.

表4 不同人口特征的驾驶人变量的两两适应性检测(χ2/P值)

2.2.3 模型情况概要

考虑到人口统计学变量中,受教育程度和家庭收入情况与年龄和职业之间存在较大的相关,因此,研究者最终选择对性别、年龄、职业、驾龄、车型、周均驾驶里程和驾驶能力7个变量间进行多重对应分析[13]. 在对这7个变量进行特征分析后,其在2个维度上的调整惯量贡献率如表5所示.

表5 调整惯量贡献率表

从表5中可看到,维度1可解释总体变异的34.95%,维度2可解释总体变异的22.00%;也就是说,两维坐标图可介绍原有数据的56.95%的信息.

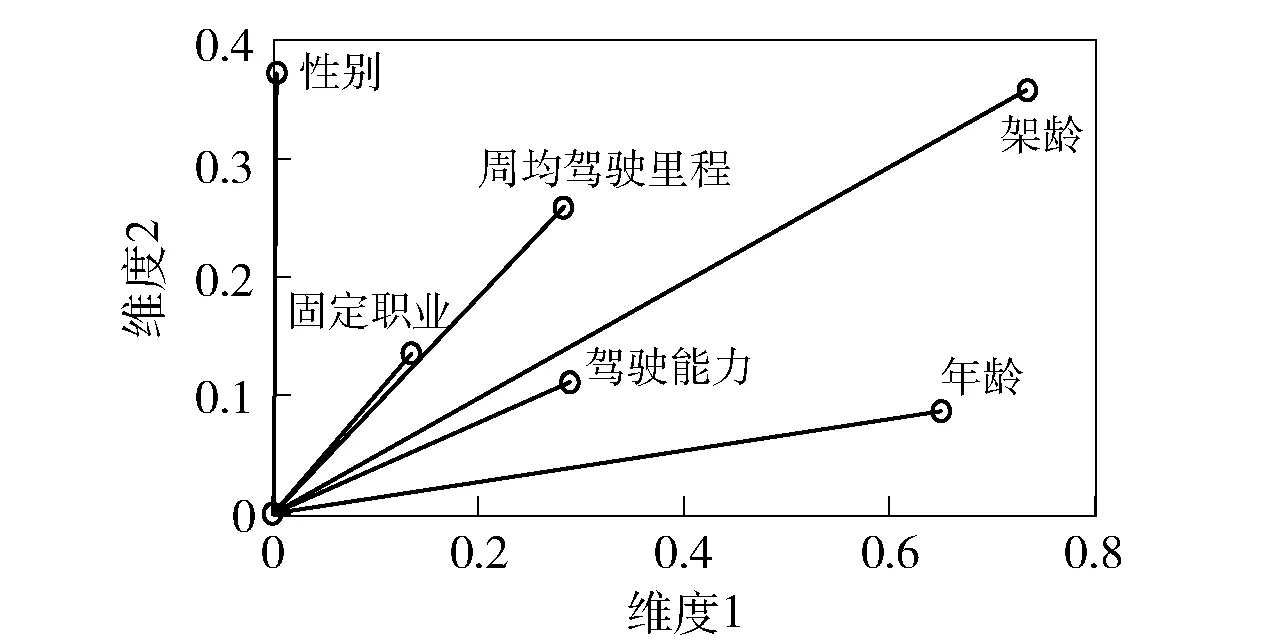

根据上述2个特征根得到2个辨识度量,并得到性别等维度在这2个辨识度量上的载荷,如表6所示.

表6 辨识度量载荷表

从表6中可看到,年龄、驾龄和驾驶能力主要分布在辨识度量1上,性别主要分布在辨识度2上,职业和周均驾驶里程在2个辨识度量上分布比较平均. 它们之间的关系,如图2所示.

图2 变量在两个辨识维度上的分布图

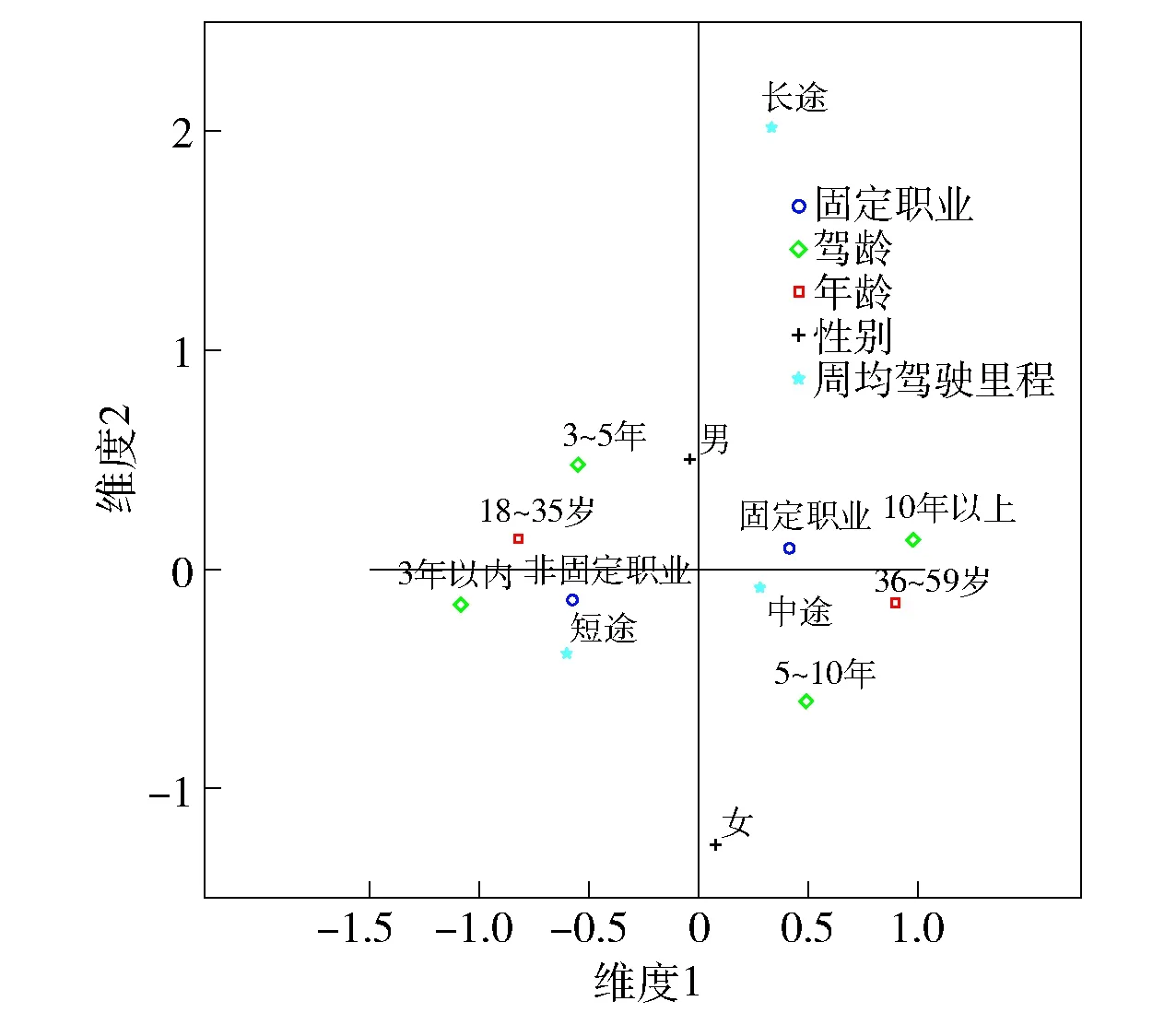

3.2.4 多重对应分析的联合分布图

为了更清晰地呈现这些变量之间的关系,研究将多重对应分析的结果以类别联合图的形式绘制出来,结果如图3所示.

图3 驾驶分心人群的多重对应分析的类别联合图

从图3中可看到,男性、非固定职业、驾龄在3~5 a在同一方向出现聚集,表明这些变量之间存在相关;同样,18~35岁与驾龄与在3 a以内、周均驾驶里程为中途(50~400 km)与固定职业、60岁以上与周均驾驶里程为长途之间也存在一定的关联性. 男性和女性在原点的不同方向,驾驶能力自评高、低的驾驶人的位置较远,说明不同性别、不同驾驶能力认知的驾驶人分布有所不同.

研究者进一步对不同性别、不同驾驶自评能力的驾驶分心人群特征进行了多重对应对应分析,其类别联合图的结果如图4、图5所示.

图4 男性驾驶分心人群的多重对应分析的类别联合图

图5 女性驾驶分心人群的多重对应分析的类别联合图

从图4中可看到,在男性的驾驶分心人群中,非固定职业、驾龄在3 a以内、周均驾驶里程在50 km以内,同时驾驶能力自评较低等特征出现了聚集;同时,固定职业、驾龄在5~10 a,周均驾驶里程在50~400 km与高的驾驶能力自评等特征可能存在相关. 图5中的信息显示,在女性的驾驶分心人群中,10 a以上驾龄与较高的驾驶能力自评出现聚集;女性驾驶人非固定职业、驾龄3 a以内、周均驾驶里程较短等特征也表现出相关.

从图6、7中我们发现,男性驾驶人18~35岁以及3~5 a驾龄均表现出较强的相关,但是在驾驶能力自评较低的群体中,女性与较长的里程出现相关;而在驾驶能力自评较高的群体中, 相对而言,女性与中等程度的驾驶里程关系较为密切.

图6 低驾驶能力驾驶分心人群的多重对应分析的类别联合图

图7 高驾驶能力驾驶分心人群的多重对应分析的类别联合图

3 讨论

3.1 驾驶分心的群体特征:年龄和职业特征的影响

综上所述,在不同条件多重对应分析中出现了一些稳定的特征聚集:如驾龄在3 a以内这一特征几乎总是与短途驾驶里程(周均驾驶里程在50 km以内)以及非固定职业这些特征联系在一起. 这些特征共同构成了这样一幅驾驶人群体的描象:新手驾驶人. 一般而言,国际惯例将取得驾驶执照在1 a以内的驾驶人称之为新手驾驶人. 但是由于我国的国情,一部分驾驶人在取得驾驶执照后的一段时间内,并没有很多的上路实践机会,从周均驾驶里程在50 km以内也能反映出这一点. 同时,也意味着这一群体并非具有稳定上下班通勤需要的驾驶人群体. 这3个特征放在一起,研究者猜测这一群体中相当大的人群可能是属于青年驾驶人群体. 由于在本次研究中,我们使用在驾驶活动中对手机的使用频率作为驾驶分心的指标,因此,这一群体在驾驶分心上表现突出也就不难理解了. 一方面,智能手机的使用频率本身就呈现出了极强的年龄效应,青年群体中对于智能手机的依赖本身就显著地高于其他年龄阶段;另一方面,在新手驾驶人阶段,对驾驶环境、驾驶操作等方面内容的不熟悉,也进一步加剧了对智能手机(如手机导航软件等)的依赖,从而使得驾驶分心在这一群体中更加常见.

另一方面,在驾驶里程为中途(50~400 km)与固定职业、5~10 a驾龄等特征之间的密切相关,也似乎提示,在年龄更高的群体中,驾驶分心的群体似乎与朝九晚五的“上班族”存在一定的重合,周均50~400 km的驾驶里程似乎也与上下班的通勤距离较为接近. 同时,在部分类别联合图中出现的,60岁以上的驾驶人群体与周均400 km以上的驾驶里程之间的聚集,似乎也在提示研究者,对于不同年龄阶段的驾驶人而言,驾驶中对手机的使用这一驾驶分心行为可能存在的不同指向和功能,这一内容需要后续研究根据使用手机的内容和形式进行进一步挖掘.

3.2 驾驶分心行为可能受到性别刻板印象的影响

除了年龄和职业的影响之外,多重对应分析的结果还显示,驾驶分心行为在很大程度上表现出了性别和驾驶能力的差异. 具体而言,驾驶自评能力几乎没有在男性驾驶人群体表现出差异性的相关,而女性驾驶人则表现出一定的驾驶能力自评结果与驾驶里程至今的负相关的倾向. 也就是说,驾驶能力自评较低的群体中,女性与较长的里程出现相关;而在驾驶能力自评较高的群体中,女性则与中等程度的驾驶里程关系较为密切. 研究者认为,出现这一现象的原因,可能与女性驾驶人所遭受的在驾驶行为中的刻板印象相关. 由于这种刻板印象的存在,女性驾驶人可能对自身的驾驶技能评价相对较低,这种较低的评级可能进一步抑制了女性驾驶人在驾驶活动中的分心行为. 因此,对自己驾驶能力评级较高的女性驾驶人与周均驾驶里程为中途表现出聚集,而对自己驾驶能力评价较低的女性驾驶人则与周均驾驶里程为长途表现出相关. 周均驾驶里程在一定程度上可看做是驾驶人对驾驶技能的练习活动,从这个意义上讲,女性驾驶人伴随着对驾驶技能的熟练,从而导致对自我驾驶能力评价的提高,并进一步可能出现驾驶分心行为.