青岛地区海雾分布及大气边界层条件分析

2020-06-03任兆鹏李昊倩王国清

任兆鹏 , 李昊倩, 鞠 霞, 王国清

(1. 青岛市气象局, 山东 青岛 266003; 2. 青岛市气象灾害防御工程技术研究中心, 山东 青岛 266003; 3. 自然资源部 北海预报中心, 山东 青岛 266061; 4. 自然资源部 第一海洋研究所, 山东 青岛 266061; 5. 平度市气象局, 山东 平度 266700)

海雾是指在海洋影响下发生在海上、岸滨和岛屿上空的低层大气中, 由于水汽凝结而产生的大量水滴或冰晶使得水平能见度小于1 km的灾害性天气[1]。海雾造成的低能见度对海上人类活动具有严重影响;海雾登陆沿海地区, 会影响沿海的高速公路和机场等交通设施运行, 造成严重交通事故, 影响人民生产生活[2]。

青岛位于黄海之滨, 是我国沿海海雾发生频率最高的地区, 每年4—7月发生最多且绝大部分均为平流冷却雾[3]。海雾的发生发展与环流形势和大气边界层结构有密切的关系[4], 海雾水平分布和垂向发展也与大气边界层内温度和湿度层结密切相关[5-6]。在海雾个例中, 雾顶常位于逆温层底部, 雾顶长波辐射和逆温层强度之间存在较强的相互作用[7]。较浅薄海雾的顶部往往存在强逆温层, 此时雾顶长波辐射对边界层底部的冷却作用明显[8]。Leipper分析美国加州沿岸海雾过程指出海雾形成后在偏西风的控制下进入沿岸地区, 此时大气边界层内逆温层底的高度影响着海雾的抬升与消散[9]。黄海西部海雾垂直结构还具有明显的季节变化, 春季雾层较薄, 夏季较厚, 海雾入侵多集中于这两个季节[10-11]。

前人对海雾过程的研究多集中在近海及沿海地区, 在日常的业务预报当中, 对于海雾能够影响沿岸的范围程度, 也缺乏统计研究。随着沿岸能见度观测网的建立与完善, 使得研究海雾对内陆影响程度变得可行。本文通过分析观测资料统计青岛海雾分布特征, 并通过典型海雾个例的数值模拟结果分析大气边界层条件对海雾分布范围的影响。

1 资料、方法与模式设置

1.1 资料与方法

本文使用的资料主要有: (1)地面观测数据采用青岛市气象局提供的青岛地区 7个人工气象观测站以及 33个具有能见度观测的自动气象观测站数据,要素包括气温、露点、风向风速、能见度等。(2)探空数据使用青岛市气象局L波段探空雷达观测数据,每日07时、19时两次观测, 要素包括温度、湿度、气压、风向风速等。(3)天气形势背景场采用美国国家环境预报中心(NCEP)的2.5°×2.5°全球再分析资料。

本文通过公式(1)来反演大气水平能见度[12-13],能见度低于1 000 m表示雾区。

其中q为液态水含量(单位: g/kg), 海雾模拟中多用云水含量,ρ为大气密度(单位: g/cm3)。该公式在雾数值模拟研究中经常被使用[5]。

1.2 模式设置

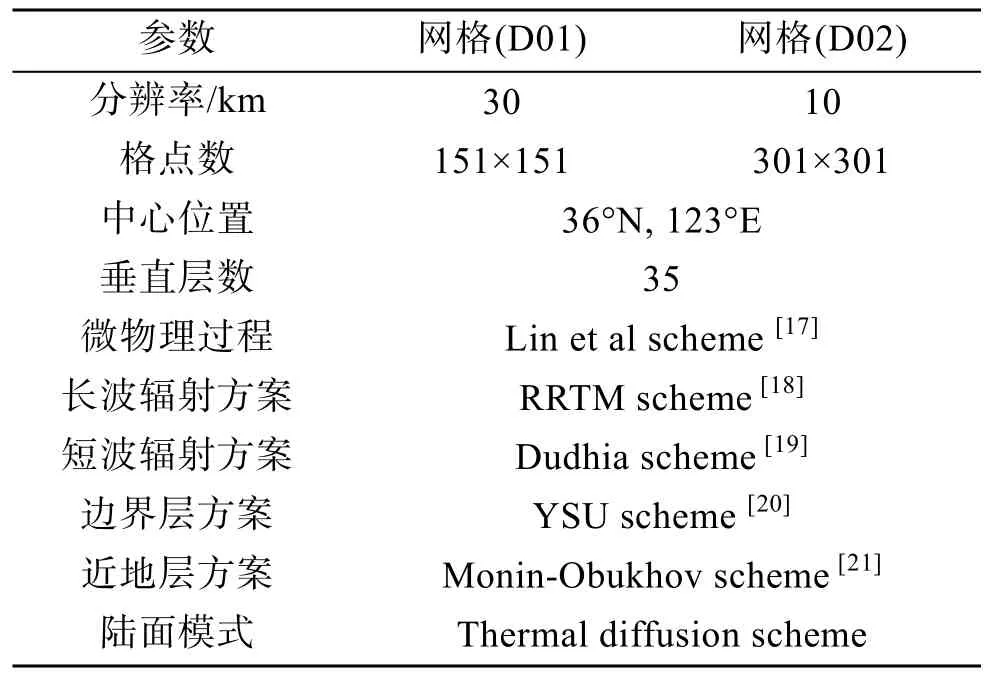

本文使用中尺度数值模式WRF(Weather Research and Forecasting)v3.9对海雾个例进行数值模拟。模式采用两重网格嵌套, 中心位置位于(36°N, 123°E)。模式初始场采用美国国家环境预报中心(NCEP)的1°×1°全球再分析资料 (NCEP FNL Operational Global Analysis data)。模式其他参数设定见表1。由于本文将着重分析大气边界层内的层结状况, 因此模式边界层方案选择对于黄海海雾过程模拟更有优势的YSU scheme 方案[14-16]。

表1 WRF-ARW参数设定Tab. 1 WRF-ARW parameter settings

2 海雾影响范围特征分析

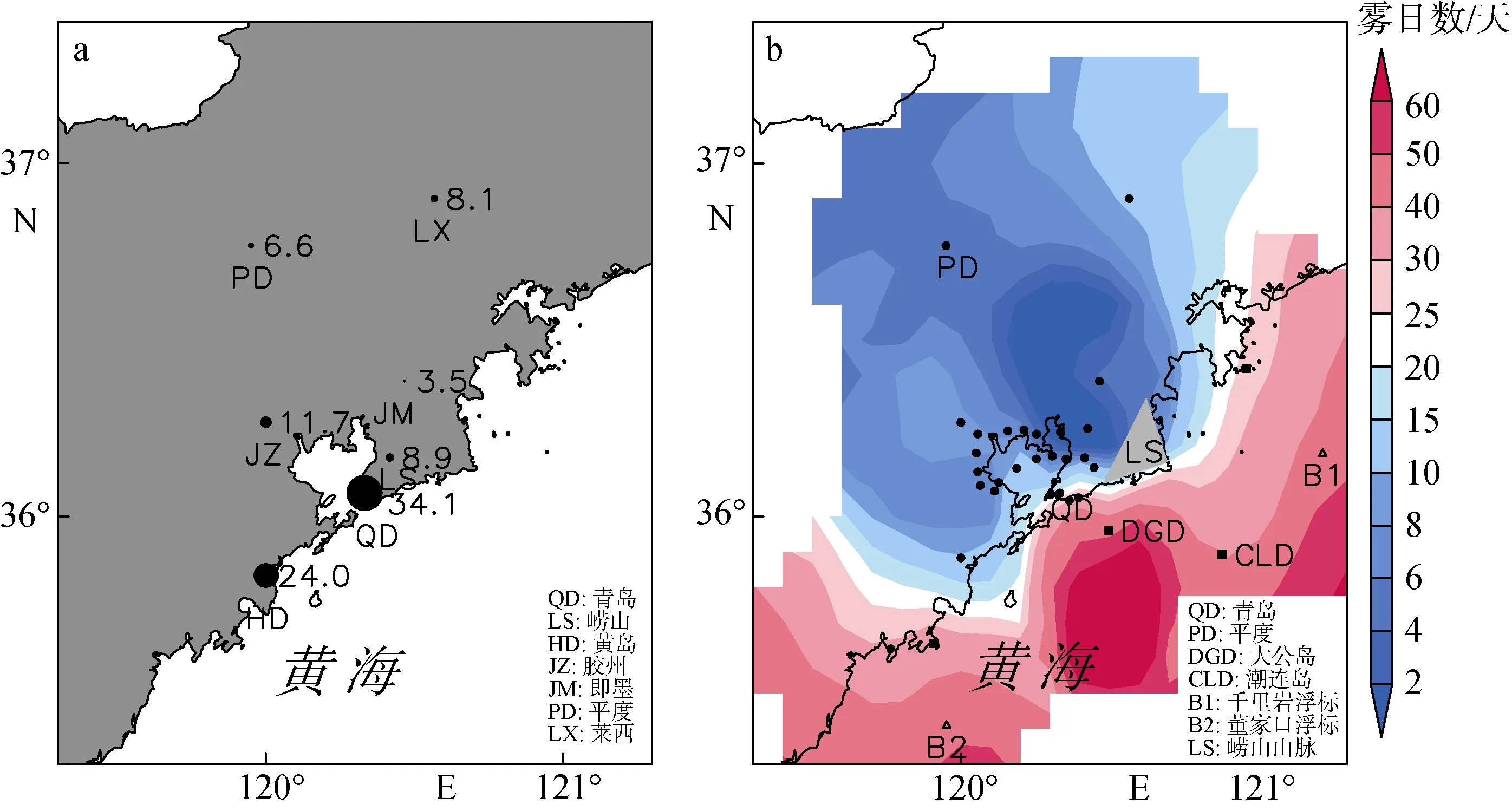

通过分析青岛市 7个人工气象观测站(分别位于青岛、崂山、黄岛、胶州、即墨、平度和莱西)1981—2010年共 30年地面观测资料, 其中将人工观测记录出现雾的天气现象记为一个雾日, 得到青岛地区4月—7月年平均雾日分布(图1a)。位于沿海的青岛站和黄岛站的海雾出现频率最高, 分别超过 30天和 20天。随着站点位置向内陆推进, 崂山站和胶州站的海雾出现频率逐渐下降。其中胶州站虽然位于胶州湾沿岸, 但相比于位于黄海沿岸的青岛站, 海雾出现频率有明显的减少, 说明胶州湾的独特地形对于海雾的入侵有阻挡作用。最后是位于深入内陆的即墨、平度和莱西站, 雾日数明显减少, 都在10天以下。

自2010年以来, 青岛地区能见度观测网逐步建立, 目前全市具有能见度观测的自动站 35个, 其中还包括5个海岛站和2个浮标站。由于自动气象站的布设逐年增加, 为了保持观测资料的可对比性,本文挑选了 30个能见度自动站 2014—2017年相对完整的 4年观测资料进行对比分析, 其中将能见度观测值小于1 km且持续时间超过2小时记为一个雾日。从2014—2017年4—7月平均雾日分布来看, 与常年平均有大致相同的分布规律, 海雾日数自沿海向内陆呈明显的递减趋势。青岛近海大公岛附近有雾日数的大值区, 超过40天。胶州湾沿岸虽然同样沿海, 但雾日数均在 20天以下, 比黄海沿岸站点明显的减少。胶州湾西北部的雾日数在8~20天, 明显要高于胶州湾东北部的 2~10天。考虑在 4—7月海雾生成时, 青岛沿海的盛行风向多为东南风, 因此更容易在胶州湾的西北部形成海雾并深入内陆。而在胶州湾东北部及更偏东的即墨地区雾日最少。此区域位于崂山山脉的西北侧, 处在东南气流的背风坡, 使得海雾不容易在东南风的影响下到达这一地区。

3 典型海雾过程个例

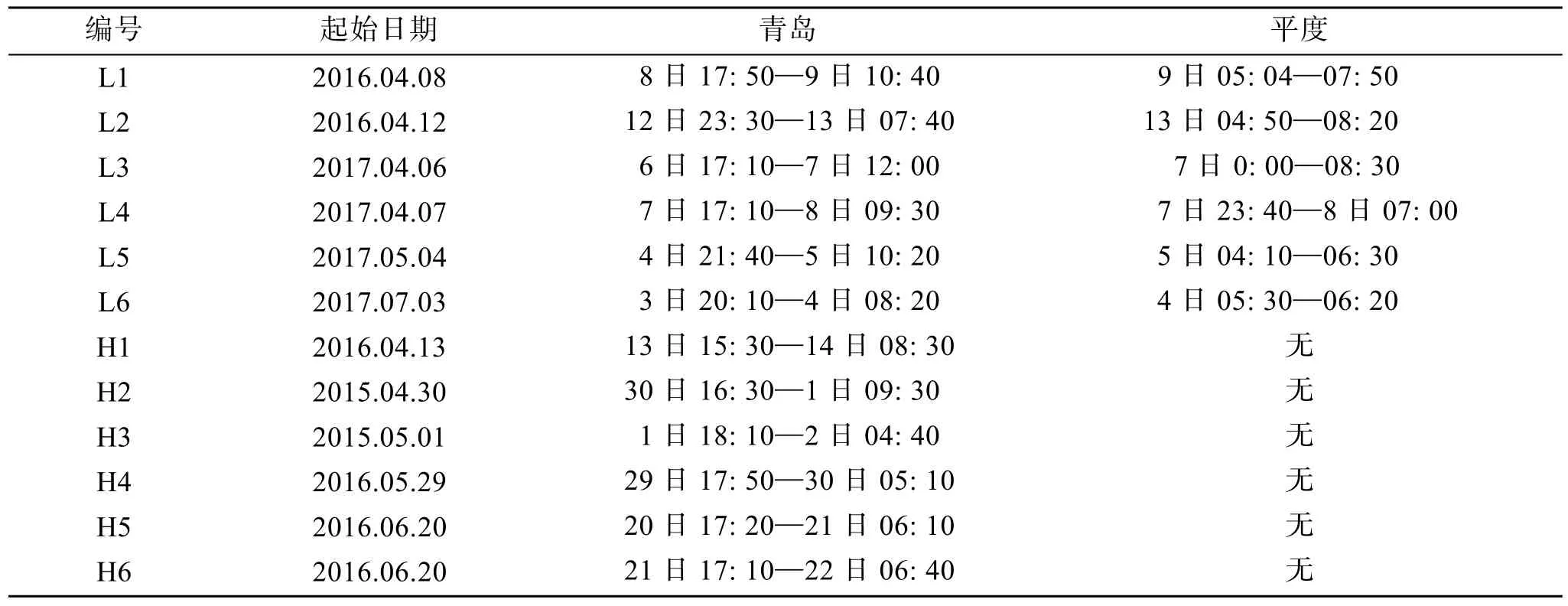

本文选取青岛站(36.1°N, 120.3°E)和平度站(36.7°N,119.9°E)作为海雾能够影响沿海和内陆的代表站点,两站点到海岸线距离约为1 km和60 km。根据自动站能见度的观测资料选取两类典型的海雾过程, 一类只影响包括青岛站在内的黄海沿岸站点及海岛站,另一类影响区域除沿岸站点外还深入内陆并能够影响到平度站。同时为了反映雾季的整体特征, 个例选取的时间在4—7月也都有涉及。根据以上原则选取2014—2017年4—7月共12次海雾个例进行试验研究, 海雾个例持续时间见表 2。L1—L6个例为能够影响沿海及内陆的个例, H1—H6个例为只影响沿海的个例。从海雾发生的时段上来看, 所有个例都主要发生在夜间。青岛站的影响时段大致从 17时开始,持续到次日的上午, 最长可持续到中午前后。平度站的影响时段最早从 0时前后开始, 在日出时段结束,影响时段的特点更接近于辐射雾。在这些个例的白天时段, 可从可见光卫星云图上清晰分辨海雾的特征, 特别是在海区上的分布, 表面纹理均匀, 边界清晰。只影响近海沿岸的海雾个例海岸线边界清晰, 而影响内陆的海雾个例海岸线边界更为模糊, 表明海雾已向内陆地区延伸(图略)。

图1 青岛地区4月—7月平均雾日数及站点分布Fig. 1 Annual mean fog days from April to July in Qingdao and distribution of observation stations—(a) 1981-2010 (b) 2014-2017

表2 海雾过程个例及持续时间Tab. 2 Dates and durations of sea-fog events

4 天气形势背景

利用NCEP再分析资料对海雾个例的天气形势进行简要的分析, 由于海雾过程皆发生于夜间, 因此选取当日20时天气形势进行分析, 如图2所示。L1个例中850 hPa处于平直的西风气流, 1 000 hPa处在黄海高压环流的西部, 青岛沿海及内陆地区均为偏南气流。L2个例中850 hPa处于浅槽控制, 1 000 hPa大范围的高压环流中心位于西北太平洋及日本,黄海和东海都已南到东南气流为主。L3和L4个例850 hPa位于北部西风槽的底部, 1 000 hPa高压环流中心位于成山头一带, 青岛沿海在 20时时还以偏东气流为主。考虑高压在夜间逐渐东移, 青岛沿海会逐渐位于高压后部的偏东南气流之中。L5和L6个例1 000 hPa流场上看不到明显的高压环流中心, 但在黄海和东海海域都以南风或东南风为主。利于海雾的形成。

H1个例中850 hPa位于西风槽底部, 1 000 hPa高压环流中心位于成山头附近, 流场较弱, 青岛沿海以弱的东南风为主。H2个例中黄海小高压位置偏东偏南, 大致位于朝鲜半岛南部, 青岛沿海位于高压的西北侧, 弱东南气流中。H3个例中850 hPa呈东高西低的位势场分布, 1 000 hPa黄海和东海有比较强的偏南气流存在。H4个例850 hPa山东为高压脊控制, 1 000 hPa高压环流中心位于山东半岛东部,未来东移之后, 青岛沿海也将在高压后部偏南气流中。H5和 H6为连续两天的个例, 环流形势基本相同, 1 000 hPa高压环流中心都位于黄海北部, H6个例的东南风流场比H5有所增大。

通过典型个例的天气形势分析, 我们发现对于850 hPa高空形势虽然各有不同, 但相同的是都没有明显的西风槽系统发展, 850 hPa流场都处在一个相对稳定的环流条件中。而在1 000 hPa大部分个例都位于黄海小高压后部的东南气流当中, 其他个例地面流场则为东高西低的气压分布下, 形成了比较明显的偏南气流。因此偏南风对于的海雾天气的形成具有重要的作用。而对于影响内陆和只影响沿海这两种海雾天气的天气形势差异, 在以上的分析当中并不明显。因此下文将对大气边界层内的层结结构进行分析模拟, 找出两类不同影响范围海雾过程大气边界层结构的差异。

5 数值试验

5.1 海雾个例模拟及检验

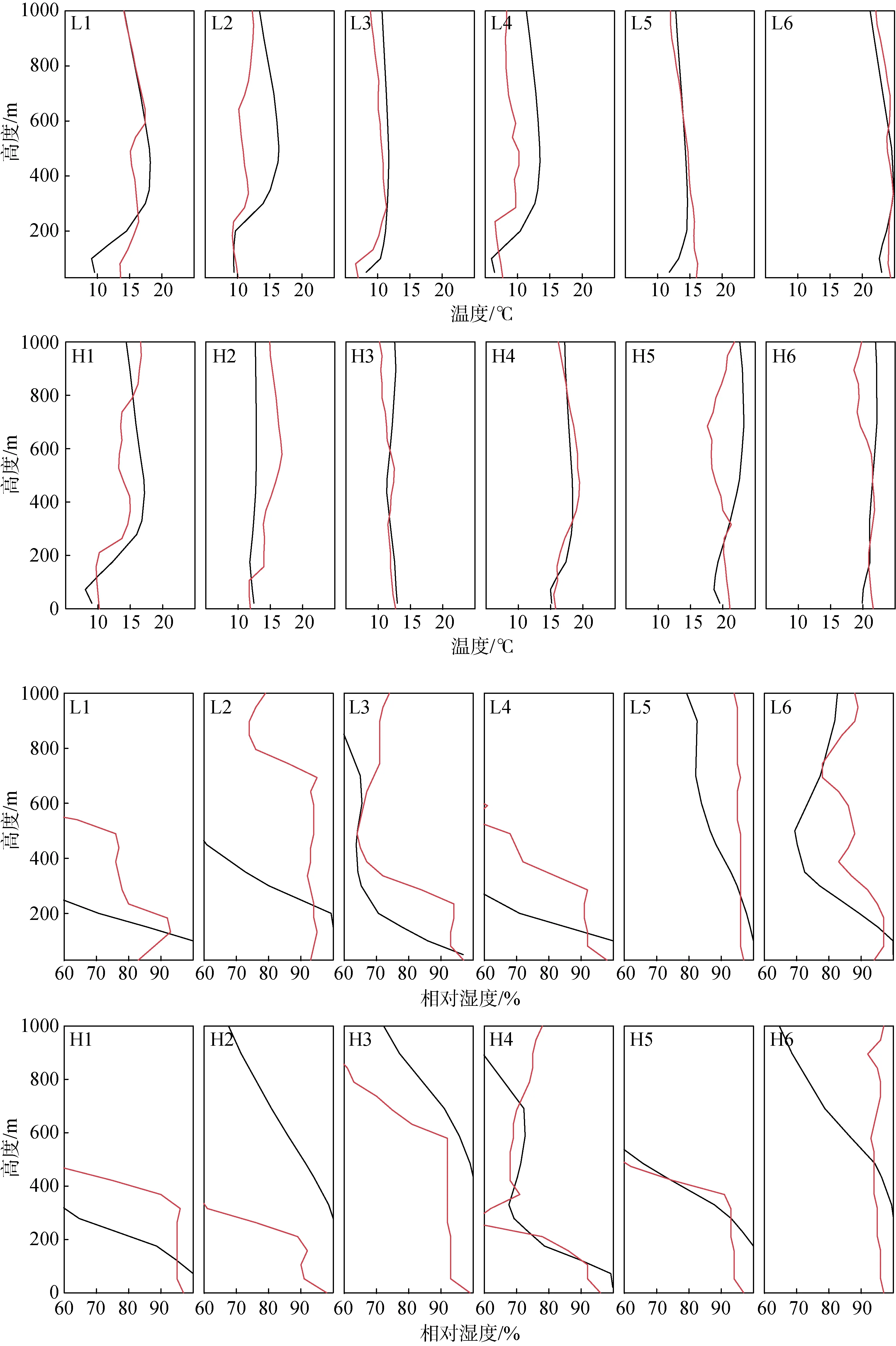

利用中尺度数值模式WRF对12次海雾过程个例进行数值模拟。云水混合比可作为能见度反演的主要参数之一[12], 从公式反演得到模式最底层大气的云水混合比高于 0.1 g/kg的分布可较好表示地面及海面的雾区(能见度小于 1 km)范围。从模拟结果可以看出(图3), L1—L6个例较好地模拟出了海雾在夜间时段影响青岛内陆的情况, 雾区的范围可延伸至平度地区。而 H1—H6个例则较好地反映出了只影响青岛沿海地区的情况。将青岛站 L波段探空雷达数据与模式结果相对比(图 4), 可以看出在海雾发生当日的19时, 1 000 m高度以下大气边界层内的温度场和湿度场模式结果与实况探空的垂直廓线较符合, 特别是在逆温层的高度和湿层的高度与实况观测基本一致。因此WRF模式对于选取的海雾个例模拟能力较好。因此接下来可以利用模式输出的时空高分辨率结果, 对于海雾发生时的大气边界层结构进行详细分析, 研究造成海雾影响范围差异的有价值信息。

5.2 大气边界层结构分析

青岛站和平度站的分别位于(36.1°N, 120.3°E)和(36.7°N, 119.9°E)。本文在分析大气边界层内垂直结构时, 在青岛站与平度站之间作垂直剖面, 经度选取119.9°E—120.3°E的平均值, 纬度沿35°N—37°N。

温度层结方面, 前人的研究已经表明, 大气边界层内的逆温层对于海雾的形成有着至关重要的作用[22]。在海雾影响内陆的个例中, L1—L6个例从平度至青岛再向南一直到青岛近海均存在明显的逆温层(图5)。逆温层顶的高度在300~400 m。逆温层强度在3 ℃ ~ 8 ℃ , 且有随季节的变化的特点, L1—L4个例发生在4月份, 逆温强度普遍在6~8℃℃。而L5—L6个例发生在 5月和7月, 逆温强度逐渐变小, 在3~5℃℃。前人研究表明, 4月的强逆温层和7月的较弱逆温层与大气环流条件有关[23]; 本研究认为主要原因为春季到夏季演变过程中, 地面温度升高幅度较快, 而高层温度变化幅度相对地面较小, 因此使逆温层的逆温强度有所减弱。

在只影响沿海的个例中, 逆温层呈现不同的特点。在H1个例中, 近海到青岛站附近, 逆温层明显,逆温强度在10, ℃而在北部的平度逆温层强度明显的减弱, 只有2℃。H2个例, 青岛及近海逆温层并没有贴地, 而在约100~200 m的高度, 相应的云水混合比高值区也有抬升, 地面云水混合比仍在0.2 g/kg以上。平度附近逆温层几乎消失, 地面附近云水混合比也较低。H3个例整个剖面都没有明显的逆温层存在,但平度附近地面气温更高, 温度垂直递减率更大,地面附近对应云水混合比的低值区。H4个例与 H1个例相似, 整个剖面都有逆温层存在, 但青岛附近的逆温强度比平度附近要强。H5和H6个例在青岛及近海有显著逆温层存在, 而向北至平度附近时逆温层逐渐减弱消失。总结来看当内陆地区逆温层消失时, 海雾将不会向内陆发展, 且雾区有明显的分界线。当内陆地区逆温层强度明显减弱时, 海雾强度也会明显减弱, 甚至消失。虽然有如H3个例没有逆温层存在情况, 但我们通过对比图 3云水混合比分布图上, H3个例雾区呈SE-NW向分布, 当沿SE-NW作剖面时, 也得到了如前的结论(图略)。H型个例中,云水混合比高值区在离开地面一定高度, 说明有低云存在。反映了海上有雾, 到陆地上, 雾层抬升为低云。前人曾讨论水汽输送等对海雾入侵内陆程度的影响[24], 本文的研究进一步指出, 这种现象与大气边界层垂直结构, 如逆温层强度等, 有密切关系。

图4 青岛站探空(红色)和模式(黑色)廓线Fig. 4 Profiles of sounding data in Qingdao (red) and simulation results (black) (temperature, unit: ℃; relative humidity, unit: %)

由于4月—7月青岛沿海出现的海雾几乎都属于平流雾, 因此大气边界层内的风场的分布特征也是非常重要的影响因素。从上文对所有个例的天气形势分析得到, 在1 000 hPa风场上, 风向几乎都为偏南风, 偏南到东南风最多。按上文方法选取同样的剖面分析得到青岛到平度大气边界层内的风场垂直分布图(图6), 可以看到, H1个例中青岛及近海海域近地面以西南风为主, 风速在 4~8 m/s, 内陆延伸至平度转为偏北风, 200 m高度以上均转为偏北风。H2个例近地面为偏南风, 风速5~7 m/s, 随高度逐渐增加。H3个例近地面南到东南风, 风速青岛到沿海6~8 m/s,内陆4~6 m/s, 随高度逐渐增加。H4个例近地面南到西南风为主, 风速3.5~5 m/s, 200 m高度附近有6.5 m/s的风速中心。H5个例近地面东南风, 风速4.5~5.5 m/s,400 m高度有9.5 m/s的风速中心。H6个例青岛到海上近地面为东南风, 风速4~7 m/s, 300 m高度处有8.5 m/s风速中心, 内陆各层均转为偏北风。分析以上个例发现, 在只影响沿海的个例中, 青岛及近海底层均为偏南风, 风速普遍在3~8 m/s。内陆地区风力稍弱在 3~6 m/s, 或直接转为偏北风, 不利海雾推进。在200~400 m的高度多存在一支极值在6~10 m/s的风速中心, 自沿海向内陆高度逐渐升高。在500 m高度以下的大气边界层内的垂直风速切变可以达到3~7 m/s, 较大的垂直风切变使边界层的湍流增强,加之风速中心的高度向内陆升高, 使海雾在向内陆推进过程中逐渐抬升为低云。

而影响内陆的个例中, L1个例近地面南到西南风, 风速沿海在 4~7 m/s, 内陆 2~4 m/s。L2 个例近地面风向南风, 风速1~4 m/s。L3和L4个例近地面风速在 0.5~2 m/s, 由于风力较弱, 地面风向比较杂乱,南北风并存。L5个例近地面南风为主, 风速 1.5~2 m/s。L6个例近地面为偏东风, 风速在1~3.5 m/s。通过对比发现在影响内陆的海雾个例中, 近地面的风速相比沿海海雾个例明显的偏小, 大部分在 1~3 m/s之间。也就是说当海雾影响内陆地区时, 并不是我们通常所预想由于较大的偏南风使沿海的海雾平流到内陆, 而是大气边界层底层南风风力整体要偏弱。在200~400 m 高度同样有风速中心存在, 但最大风速只有3~6 m/s, 同时500 m以下大气边界层内垂直风速切变只有 1~4 m/s, 明显的小于只影响沿海的个例。大气边界层更加稳定, 使海雾始终能维持在近地面层并缓慢向内陆推进。

通过以上分析得出, 海雾的影响范围, 与大气边界层中的层结结构密切相关。大气边界层的温度层结即逆温层的存在最为重要, 直接决定海雾影响的范围。当内陆逆温层减弱甚至消失时, 海雾不再向内陆继续发展。逆温层顶高度大多在300~400 m,逆温层强度有季节差异, 春季逆温强度较强, 夏季较弱。

青岛近海海雾多为平流冷却雾, 在偏南风的控制下, 来自南方的暖湿空气, 平流到黄海西北部的冷海面上冷却形成海雾。在统计的海雾个例中, 只影响沿海地区的个例, 地面风场偏南风为主, 风速在3~8 m/s之间。内陆地区风场有两种情况, 一是转为偏北风, 导致逆温层消失, 海雾消散。二是同样是偏南风, 风力在 3~6 m/s, 这种情况下海雾向内陆延伸过程中, 由于风速较大, 近地面湍流逐渐增强, 逆温层强度减弱或是抬升, 使雾层相应抬升。从垂直剖面来看雾区向内陆延伸过程中发生倾斜抬升。使地面附近水汽减少, 雾逐渐消散。而能影响内陆的海雾个例, 地面风场一般都以南风为主, 沿海地区风力在3~7 m/s, 内陆风力在1~4 m/s。内陆风力较弱, 大气边界层内湍流强度不强, 使逆温层能够始终维持,沿海海雾延伸影响内陆地区。

6 结论

本文利用青岛地面观测资料、L波段雷达探空资料、WRF模式模拟结果等, 分析了青岛4月—7月海雾的分布特征及不同影响范围海雾的形成原因。主要结论如下:

(1) 4月—7月海雾发生日数自沿海向内陆呈明显的递减趋势。近海大公岛附近雾日数最多。胶州湾沿岸雾日数比黄海沿岸明显减少, 受崂山山脉的阻挡作用, 胶州湾东北部的雾日数要少于胶州湾西北部。

(2) 在只影响沿海和能够影响内陆的两类海雾过程中, 850 hPa高空形势虽然各有不同, 但相同的是都没有明显的西风带槽脊系统发展, 均处在一个相对稳定的环流条件中。而在1 000 hPa都有比较明显的偏南风。

(3) 大气边界层内逆温层的的范围影响着海雾的分布。当内陆地区逆温层消失时, 海雾将不会向内陆发展。当内陆地区逆温层强度明显减弱时, 海雾强度也会明显减弱, 甚至消失。对于只影响沿海的海雾,青岛及近海近地面为偏南风, 风速在 3~8 m/s之间,内陆风力减弱不明显。在200~400 m高度存在风速中心, 500 m以下大气边界层内风速切变大, 湍流作用使内陆逆温层减弱或破坏, 海雾向内陆推进过程中倾斜抬升成为低云, 地面雾区减弱消散。此外, 当内陆风向转为偏北风时雾区整层消散。当海雾能够影响内陆地区时, 多出现在地面风力较弱的情况之下, 大部分在1~3 m/s之间。500 m以下大气边界层内风速切变小, 大气边界层内湍流作用不强, 使沿海到内陆的逆温层能够始终维持, 沿海海雾在弱南风影响下延伸影响内陆地区。