我国体育教师教育演变历程、挑战与优化

2020-06-03胡贝

胡 贝

自“体育”一次引入我国,我国体育师资培养开始在借鉴中萌芽,在探索中发展,在困境中成长。为努力实现“体育强国”,体育师资的数量和质量也将被赋予更高要求。本文在了解我国体育教师教育发展历程的基础上,分析其在新的历史起点上所面临危机与挑战进而提出优化体育教师教育的建议,有助于进一步完善体育教师教育体系, 促进体育教师队伍建设。

1 演变历程

1.1 1877年——1949年:借鉴中萌芽

“体育”一词初见于1877年康有为《日本书目志》一书中。1878 年,张唤伦在上海创办初等程度的“正蒙书院”,课程中设有“游戏”一科。直到1904年,我国颁布的《奏定学堂章程》将体育纳入学校教育中,开始实施与日本相仿的学校体育,在“尚武、强兵”的思想影响下,各级学校要求必须开设“体操课”,体育教师则由一些不具备体育教育的专门知识的士兵或武师所代替,内容也以德国的普通体操为主。中国近代第一个正式施行的《癸卯学制》的公布表明师范教育在学制系统中已见雏形,同时意味着体育师范教育也开始走上征程。到中华民国时期,学校体育教学中的“兵式体操”被取消。直到1916年南京高等师范首次增设体育科,聘请美国教师授课,此后上海和北京等地也开始开设体育师资培养课程,学制时间从二年到四年不等,课程内容从旧式体操逐渐转换成体育原理及田径、球类、舞蹈和器械体操等。

1.2 1949——1966年:挫折中前行

1949年,中华人民共和国成立,万物百废俱兴。政务院1951年颁布了《关于改善学校学生健康状况的决定》,毛主席提出“健康第一”的指导思想,要求加强学校体育工作,这为体育师资培养创造良好的条件。从1952年到1958年,我国开始陆续成立华东体育学院(现上海体育学院)和中央体育学院(现北京体育大学)等十几所专业体育院校,并且地级市设立三年制体育专科班来培养小学体育教师以满足建国初期社会的需求,但基本照搬苏联模式—“专才”为主的培养模式。1958年到1960年的大跃进运动使整个社会变成“乌托邦”,直到 1963年,教育部在汲取国外经验的基础上,依据实际情况颁发具有中国特色《体育专业教学计划(草案)》,以培养中等体育教师为目标,课程包括思想理论必修课,专项技术必修课和选修课。

1.3 1966-1978年:动乱中停滞

1966年到1976年我国爆发文化大革命,在这十年中所有高等学校停止招生,大、中学校的学生率先起来“造反”,到处揪斗学校领导和教师,甚至知识分子或者教师被送下乡参加劳动改造。1977年我国在邓小平的带领下开始恢复高等学校招生工作,教育工作逐渐复苏。但是由于“四人帮”的干扰和破坏,人才培养工作又受到了严重的影响。

1.4 1978-2001年:开放中发展

1978年,十一届三中全会的召开促使教育,经济和文化都走上快速发展的道路,国家体委下发的《关于认真办好体育学院的意见》的文件以及1979年“扬州会议”等都表明我国体育师范教育在恢复发展中。1991年之后国家教委和国家体委相继颁布了高等学校及中小学体育的暂行规定和《关于加强中、小学体育师资队伍建设的意见》等文件,体育院校与师范院校在国家政策的号召下逐渐扩大招生规模和增加博硕点。1995年, 国务院颁布的《教师资格条例》中要求专门从事教育教学工作,应当依法取得教师资格,1999年第三次全国教育工作会议要求加强和改革师范教育,逐步提高中小学初任教师的学历层次以及完善继续教育制度。

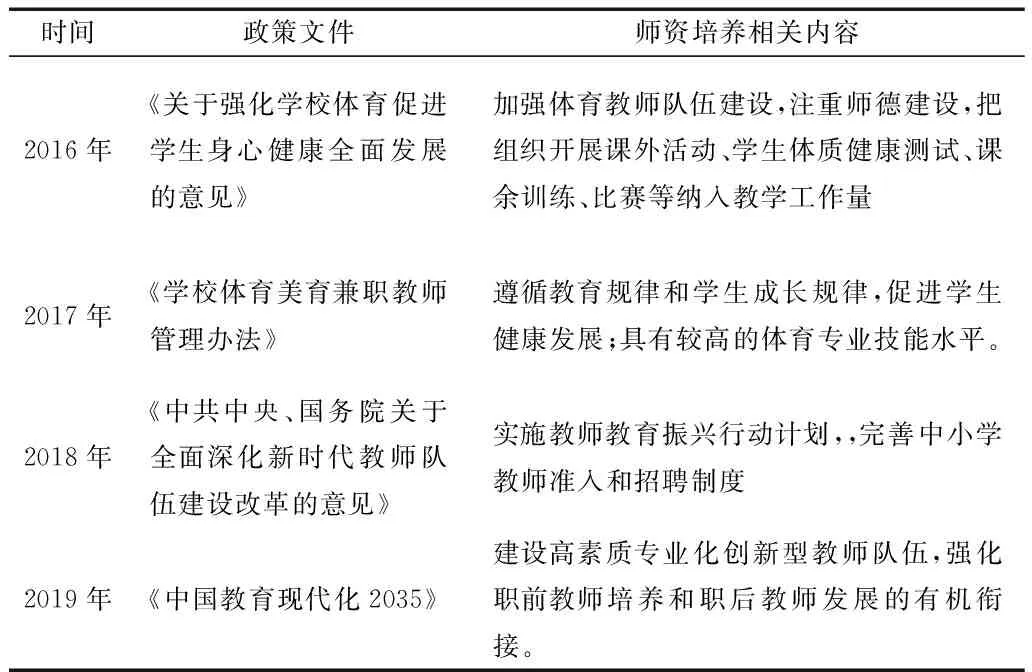

1.5 2001至今:改革中探索

2001年,国务院颁发《关于基础教育改革与发展的决定》的文件中首次将“教师教育”取代“师范教育” 这一概念,表明师资培养是一个整体性的系统工程。随后2003年,教育部印发《全国普通高等学校体育教育本科专业课程方案》,它是对从20世纪80年代国家先后颁布课程方案的优化,在培养规格、课程设置和教学内容上更加符合21世纪发展的需要。学生体质持续下降和体育课跑步猝死等情况的出现将学校体育推上风口浪尖,体育教师的培养成为社会关注的热点。随后几年我国陆续发布相关政策文件(如表1)在宏观上指领教师教育的发展方向以适应国际社会的改革风潮,教师专业化发展和培养方式的衔接性等内容在政策文件中不断被提及,体育师资的培养也在大方向的指引下逐渐走上中国特色道路。

表1 关于教师教育发展的相关政策演变

2 危机与挑战

2.1 “互联网+”时代挑战体育教师地位

“师道尊严” 等传统文化的思想从根本上奠定教师权威地位,但自从2015年,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划,“互联网+教育”则是通过一张网、一个移动终端,几百万学生可以任意挑选上课的时间和地点,促使社会开始迈入自主型和全面型的学习道路,教师作为知识垄断者和分配者的权威地位受到冲击,并且网络资源的迅速传播容易导致教师模仿失去个人特色和创新能力。而对于体育学科的特殊性,与互联网的融合难度更甚于其他学科,但又因动作技能的可操作性,视频学习成为许多人的选择,体育教师地位面临更大的挑战。

2.2 知识的膨胀激增与有限的教学时间

2019年,国务院颁发《中国教育现代化2035》和《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》等文件指出实施中小学健康促进行动和将信息技术等内容运用于教学中,身体素养和养成健康生活方式是学校体育教育的重要内容。知识的增生与有限的教学时间之间的矛盾是对教师一大考验,运动技能的教授和意志品质的锻炼不再是体育课所学习的唯一,而是如何将运动技能,健康生活知识和意志品质锤炼等大量知识融入一节仅仅只有45min的体育课,这对于体育教师如何在有限的教学时间内把握重点,促使教学效果最优化是新世纪的最大难题。

2.3 角色转变与职业倦怠

学校设置多元化的课程内容满足学生们的多样化需求,教师角色从单一知识传授者变成综合学科创新者,服务者和引导者[8],其中体育教师最突出的角色变换是由运动技能的传授者到体育与健康教育的引导者。面对青少年体质下降和肥胖等社会问题,体育是解决这些社会问题中是不可或缺的一部分,但是体育教师的地位和幸福感在我国传统文化的影响下却远远低于其他学科的教师。有限的自主权和缺乏专业发展机会等原因导致职业倦怠产生,意指教师长时间压力体验下产生的情感、态度和行为的衰竭状态,那么体育教师应该如何积极对待职业倦怠以提高教学效果。

3 建议

1.促进体育教师社会化发展

自1983年,Lawson基于职业社会化理论将“社会化”首次引入到体育教师领域,将其划分为文化适应,专业社会化和组织社会化三个阶段。体育教师社会化是建立在将人作为一个完整的生命为基础,不再将眼光仅仅局限于职前教育,入职培训和在职研修这三个板块。在文化适应阶段,应该重视教师候选人在学校的体育体验,使学生从小认识体育的重要性和产生对体育教师职业的崇拜感;在专业组织化阶段,形成体育教师所需的专业知识和技术等能力的形成与发展;在组织专业化阶段,角色转变必须谨慎处理和对待,经验型教师与新入职教师资源、理念和技术共享以便可持续发展。

2.高标准制定并严格执行教师认证标准

任何行业的质量控制在很大程度上取决于专业项目的认证和从业人员的认证。我国体育教师资格是通过全国教师资格证考试——分为笔试与面试来考察学生的教育学,体育学等理论知识以及专业技能的考核,这是远远不够的。并且我国《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020)强调健全教师管理制度,完善并严格实施教师准入制度,严把教师入口关,而面对体育学科的特殊性,却出现一所学校仅仅只有一两名体育教师;体育教师由其他任课老师所替代;部分在任体育教师不能胜任教学工作和适应改革等问题,所以应该高标准制定体育教师认证标准并出台相关政策来落实。