论明代拟话本小说公案题材书写的新变

——以“三言”“二拍”为核心

2020-06-02苗怀明

苗怀明

(南京大学文学院,江苏南京,210023)

以冯梦龙“三言”、凌濛初“二拍”为代表的明代拟话本小说,就其题材而言,官员断案的公案题材在当时,颇受作家与读者的关注与青睐,其繁盛期恰恰是明代短篇公案小说集出版的高峰,这在一定程度上影响了作品的题材选择、情节设计等。对于这一现象,学界已进行了一些探讨,但仍有一定的学术空间,比如这类小说与明代短篇公案小说集及宋元话本小说中的公案描写在情节设计、人物塑造及思想意蕴等方面固然有其渊源关系和相似之处,但彼此之间也存在着较大的差异,各有特点,体现着公案题材小说创作的新变。这种差异体现在哪些方面,又是如何形成的,这都是值得深入思考的问题,本文就此问题进行初步的探讨。

一、明代拟话本小说中的公案小说

明代拟话本小说之所以特别重视公案题材,主要有2个原因:

一是这类题材与广大民众的生活息息相关。既涉及民众自身的利益,吸引他们对各类新奇案件的好奇;还可以通过各类案件的阅读与欣赏,学习到法律知识。拟话本小说的创作具有很强的商业性,无论是书坊主还是作者,自然会充分考虑读者的这一需求。

二是受当时文学创作风气的影响。明代中后期,公案题材受到通俗文学创作的普遍关注,出现了一批专门的短篇公案小说集,如《百家公案》《廉明公案》《诸司公案》《龙图公案》等。这些短篇公案小说集的成书刊印时间集中在万历二十年到崇祯年间(1592—1644),今可见者就有十多种,且不少作品有多个版本,形成了类似于今天的畅销书现象。

受这种创作风气的影响,不少小说作品有意加入一些公案的成分。如万历末年出版的《金瓶梅词话》一书,其47、48回有一段公案故事,系抄引自《百家公案》50回《判琴童代主伸冤》;同一时期刊印的小说《于少保萃忠传》,其11回所写的2个于谦断案故事,明显是从《百家公案》《廉明公案》等书中移植而来。

在此背景下,拟话本小说中公案之作所占比例较高,也是顺理成章的事情,对这类以公案故事为核心的拟话本作品,可称其为拟话本公案小说。

对拟话本公案小说的认定,笔者基本上同意黄岩柏在《中国公案小说史》一书的看法,即明代公案小说空前繁荣,公案短篇小说专集、一般通俗小说中的散篇公案、文言短篇公案小说3大类体裁各有特长,势均力敌,呈“三足鼎立”局面。[1]“三言”“二拍”作为明代通俗小说的杰出代表,其中的散篇公案不少。“三言”共有120篇作品,除40篇宋元旧作外,剩下的80篇作品中,有18篇属公案小说;“二拍”80篇作品中,公案之作有25篇,所占比例更大。可见拟话本小说对公案题材的重视程度。到了清初,随着公案题材作品创作、出版热潮的消歇,拟话本公案小说散见于各话本小说集中,所占比重已远不能与“三言”“二拍”相比。

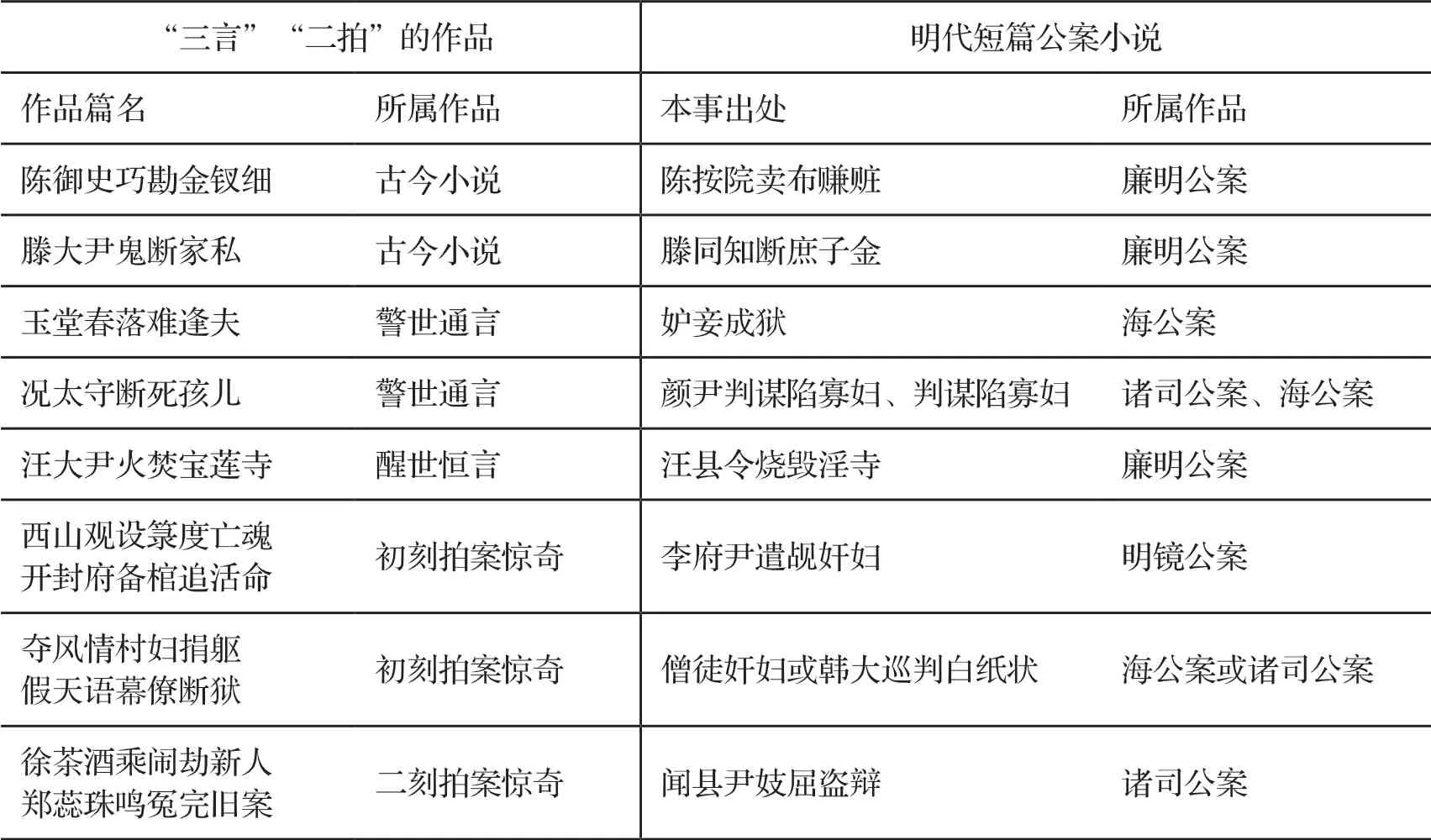

除题材上偏重公案外,“三言”“二拍”中的不少作品系直接从明代短篇公案小说集取材,在此基础上妙笔生花,进行重新演绎,两者之间存在着明显的承袭关系,试举例,见表1。

表1 “三言”“二拍”的作品与明代短篇公案小说承袭取材关系表

表中所列8种是明显具有渊源关系的作品,还有一些作品两者有着共同的素材来源,但渊源关系尚待确认。

由上述情况可以看出,拟话本小说中公案作品的创作既承宋元时期“说公案”之余绪,又受到当时创作风气、出版习尚的影响,是中国古代公案小说发展演变过程中的一个重要环节。

二、明代拟话本公案小说的新特点

由于创作主体、写作旨趣、语言载体、传播方式及时代文化语境等发生了一系列变化,明代拟话本公案小说与宋元话本公案小说、明代短篇公案小说集之间既有不少相似之处,也存在不少差异,呈现新的特点。这些新出现的特点无疑值得关注,以下稍作分析。

尽管研究者已能较为准确地辨识宋元话本,但将其与明代拟话本小说进行比较研究还是困难重重,首先遇到的一个问题就是缺乏可信度,因为今天所能看到的宋元话本基本刊于明代,其中经过多少加工润饰,改动程度如何,难以精确判断。不过大体说来,明代拟话本公案小说与宋元话本公案小说之间还是存在诸多差异。

日本学者小野四平曾就此问题做过专门的研究,他认为拟话本公案小说是“以明确的公案(即判案)小说的意识来写成的”,其表现是“宋代的小说,虽说也借助判案事件,但实际上是以苦于宿命意识的当时民众的种种人情为主的叙述来构成的;与此不同,在明代小说中,重点乃是置于借助种种风俗人情来叙述判案乃至判案官的特意形象方面的”。[2]58-59

应该说这种把握还是比较准确、到位的。较之书判体、文言笔记体公案小说,话本体公案小说重在判案描写之外人情世态的展示,但明代与宋元时期又有所不同。宋元时期的公案小说包括话本公案小说与收录于《醉翁谈录》中的“私情公案”“花判公案”作品,题材类型多为男女婚恋所引发的案件,显得较为单一。

明代拟话本公案小说在题材方面则有较大的拓展,其关注点在下层民众的生活与命运,这与宋元话本公案小说是一致的,但在表现的丰富性和复杂性上远远超过后者,有新的突破。

以“三言”“二拍”《型世言》来看,其中的公案作品由男女情爱、婚姻引发的案件占此类题材作品总数近一半。可见重点题材与宋元话本公案小说一脉相承。

但值得注意的是,上述私情公案之外,明代拟话本公案小说对家庭内部的财产纠纷及社会上发生的谋财害命、行骗等类型的案件也给予了特别的关注,而宋元话本公案小说中类似题材的作品只有《合同文字记》1篇,这是一个颇为重要的变化。

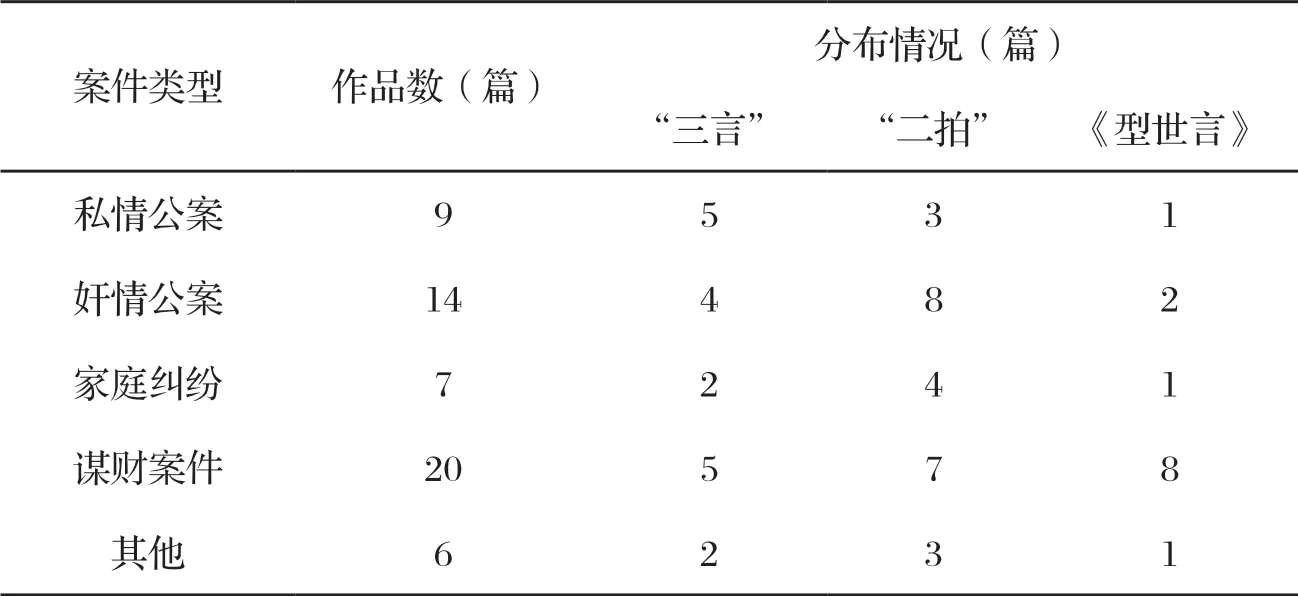

“三言”“二拍”《型世言》所收56篇公案小说的案件类型及所占比例情况,见表2。

表2 公案小说的案件类型及分布情况表

在日常生活中,人们会时常遇到且关心诸如婚恋、家庭、钱财等之类的核心问题,而在拟话本公案小说中,这些内容一般会以案件的形式呈现。可以说,这种创作手法是作者自觉选择的一种结果,正如小野四平所说“宋代的话本作者身上所缺少的对于判案这一话题(即主题)的问题意识,可以认为在明代的短篇白话小说作者身上已表现得十分强烈”[2]70。

在题材类型意识方面,明代拟话本公案小说比宋元话本公案小说也有较大的发展,这主要表现在对审案、判案过程的描写和断案官员形象的塑造。如,内容篇幅更长,刻画更加细致生动等。

在宋元话本公案小说中,审案官员往往被简单地概念化,这些多数是法律与正义的化身,仅仅作为一个没有质感的形象符号而存在,审案、判案过程也常常轻描淡写,数笔而过,颇具象征意味。如在《合同文字记》中,双方当事人来到开封府公堂之后,审案人包拯只是简单地审问了当事人,随后“取两纸合同一看,大怒”,便直接进入结案阶段;《简帖和尚》中的开封府钱大尹,也仅在听了皇甫殿的案情简单介绍之后,就立即“大怒”,案件审理也随之结束。包公、钱大尹、《曹伯明错勘赃记》中的蒲左丞等审案官员的形象显得单薄、模糊,他们审案、断案的过程平淡无奇,缺乏波澜,又大同小异。

明代拟话本公案小说的情况则有所不同,表现在它塑造了一批面目各异、真切可感的审案官员形象。这些审案官员形象不再单单是一个抽象的角色或符号,他们生动具体、栩栩如生,在小说中各自担负着不可替代的功能,是情节发展的重要纽带。如《陈御史巧勘金钗钿》中的陈御史,“少年聪察,专好辨冤析枉”[3]53;为破案件,他乔装买布客商,私访取证,最终将凶手绳之以法。《滕大尹鬼断家私》中的滕大尹,则机变精明,既依法办案,却又有一些贪婪,在装神弄鬼中审清了兄弟间的纠纷案。《乔太守乱点鸳鸯谱》中的乔太守,善于机变,不拘律文,虽“乱”点鸳鸯谱,却又做到皆大欢喜。《硬勘案大儒争闲气 甘受刑侠女著芳名》中的朱熹,则颠覆了以往的正面形象,此处的朱熹性格执拗,自以为是,只因与人不和,便不惜枉法制造冤案,等等。这些执法官员身份相同,秉性、气质却又迥异等特点都在作品里得到较为充分的展现。

人物形象的塑造之外,明代拟话本公案小说在结构布局方面,也进行了精心的安排,案件变得更为新颖、复杂,波折迭起,扣人心弦。其中既有较为常见的冤情设计,如《金令史美婢酬秀童》《玉堂春落难逢夫》等,也有颇见机趣的破迷解疑,如《滕大尹鬼断家私》《李公左巧解梦中言 谢小娥智擒船上盗》等;既有少见的案中之案,如《沈小官一鸟害七命》《一文钱小隙造奇冤》等;也有别出心裁的惩恶除奸,如《酒下酒赵尼媪迷花 机中机贾秀才报冤》《妙智淫色杀身 徐行贪财受报》等。这些变化增加了作品的可读性和文学性,提升了公案小说的文学品格。

相比宋元话本公案小说、明代短篇公案小说集,明代拟话本公案小说具有较为鲜明的文人色彩。尽管冯梦龙、凌濛初、陆人龙等人在创作拟话本小说时有现成的文体规范可依,有现成的公案素材可以采用,但在经过一番点石成金式的改写润饰之后,作品面貌发生了质的变化。

明代拟话本公案小说个性化描写开始突显,重复雷同的描写被优秀的作家所摒弃,作品有了鲜明的个人风格,如冯梦龙的“三言”开收自如,于娴熟的叙述中显露机智和灵巧;凌濛初的“二拍”频现新奇,文笔从容舒缓,于陈腐的说教中显现激愤;陆人龙的《型世言》则更关注现实,意气风发,评点人生。题旨意趣不同,题材选择有别,运笔行文急缓,种种差异便形成了他们各自不同的艺术风格。

拟话本公案小说的文人色彩还体现在思想理念的表达上。最明显的标志就是穿插在作品中的大段议论文字。

宋元话本公案小说中也有议论性的内容,但篇幅较短,有时只是片言只语或一笔带过,目的又不外乎劝善说教,而且具有宿命色彩。而明代拟话本公案小说中的议论篇幅较长,内容很是丰富,且有一定深度。虽然说教文字不少,但其语气与宋元话本还是有所不同。

宋元话本的作者常以平等的视角娓娓道来,拟话本公案小说的作者则居高临下,评点人生,流露出士大夫所特有的使命感和优越感。如《初刻拍案惊奇》卷十一《恶船家计赚假尸银 狠仆人误投真命状》的卷首写道:“如今所以说这一篇,专一奉劝世上廉明长者:一草一木,都是上天生命,何况祖宗赤子!须要慈悲为本,宽猛兼行,护正诛邪,不失为民父母之意。不但万民感戴,皇天亦当佑之。”[4]138这与《京本通俗小说·错斩崔宁》中“若是说话的同年生,并肩长,拦腰抱住,把臂拖回,也不见得受这般灾晦”[5]之类宋元话本中常用的套语语气是不一样的,不难从言语口吻间看出说话人身份、地位的差别。而且从劝教的内容自身来看,宋元话本公案小说强调遏止欲望,安分守己,随遇而安,而拟话本公案小说则更关注对伦理道德的循依与执法的公平性和有效性,具有较为鲜明的批判现实色彩。

说教之外,拟话本公案小说的议论中还带有不少个人化的感慨和情绪,其中有对黑暗现实的抨击,有对世风日下的不满,也有惆怅莫名的身世感言。这在凌濛初的“二拍”和陆人龙的《型世言》中表现得更为明显。如上文所提到的《恶船家计赚假尸银 狠仆人误投真命状》篇,作者直言“如今为官做吏的人,贪爱的是钱财,奉承的是富贵,把那‘正直公平’四字抛却东洋大海”,[4]137-138《型世言》第2回《千金不易父仇 一死曲伸国法》也有同样的议论:“近来官府糊涂的多,有钱的便可使钱……有势的又可使势。”[6]言语相当尖锐,这样的议论在宋元话本公案小说、明代短篇公案小说集中很少见到。再如《初刻拍案惊奇》卷29《通闺闱坚心灯火 闹囹圄捷报旗铃》卷首谈论科举与世风不良的文字,分明是一个仕途不得志文人的愤世之语,具有鲜明的个人色彩和抒情性。这是拟话本小说文人独立创作这一方式产生的必然结果。

三、清官形象的描写和塑造

上文笔者已经谈到,由于拟话本小说创作主体、创作心态等与宋元话本公案小说、明代短篇公案小说集不同,作品的思想意蕴和审美情趣呈现较大差异。这种差异是多方面的,这里以清官形象的描写和塑造为例来探讨。

在宋元话本公案小说中,尽管清官所占篇幅甚少,没有得到充分的描写,但它已开清官崇拜风气之先河,其中包拯形象已在多篇作品中出现。至元代杂剧、明成化刊本说唱词话,描写清官的作品已形成规模,成为一种较重要的题材类型。

清官是社会发展的一个重要标志,也是老百姓心中永远的企盼。对清官的歌颂和崇拜使明代短篇公案小说集有了新亮点,其中既有个人专集,如《龙图公案》《新民公案》《海公案》《百家公案》等;也有一人一案的公案故事汇编,如《诸司公案》《廉明公案》《明镜公案》《详刑公案》《详情公案》等;出现了一批面目各别的清官形象,如“三言二拍”中的《陈御史巧勘金钗钿》的陈御史、《汪大尹火焚宝连寺》的汪大尹、《姚滴珠避羞惹羞 郑月娥将错就错》的李知县、《赵六老舐犊丧残生 张知县诛枭成铁案》的知县张晋等,令人印象深刻。上述作品尽管人物、情节各异,但无不充满着歌颂和赞美清官的热情。

当然这种褒扬还是有分寸的,远没有之前同类作品中的那份狂热与盲目,这当与作者的生活经历、社会经验及对审案判案的运作过程较为了解等有很大的关系。以“三言”来说,其作者冯梦龙命运多蹇,屡考不第,使得他对清官有着较为清醒的认识,在创作拟话本公案小说时,多写实风格,不会过度夸饰。“二拍”的作者凌濛初也有类似的科考经历,这对他创作拟话本公案小说自然会有影响。

在这些拟话本公案小说作品中,清官审案更具现实性,所谓的顿悟、巧合、超自然因素等戏剧性手段渐去渐远,指证凶手一般都要经过一个相对曲折的过程。比如《姚滴珠避羞惹羞 郑月娥将错就错》中的李知县,初始在复杂的案情面前,他也曾手足无措,因而判错案,但他知错能改,精心设计,最终捕获案犯,这与西方侦探小说有着异曲同工之妙处。同时,明代短篇公案小说的官员形象较为丰满,他们有秉公断案的一面,也有假公济私、道德缺欠的另一面。如,《滕大尹鬼断家私》中的那位滕大尹,他虽然能做到依法办案,但并非一般意义上那种两袖清风的清官,因为他“看见开着许多金银,未免垂涎之意”,最后竟以装神弄鬼的手段骗走事主一千两黄金。[3]142-161而《初刻拍案惊奇》卷26《夺风情村妇捐躯 假天语幕僚断狱》中的林大合,是个“吏才敏捷”的都司断事。他机智善断,“见事精明”[4]365,经过反复查探,一个失去线索的案件终于石落水出,然后他却又在审案过程中,袒护与自己利益相关的不法之人,这与人们心目中的清官形象存在颇大差距。可以说,明代拟话本公案小说塑造了一批全新的清官形象,他们虽然审清了案件,但自身存在道德缺陷,作品重在展示他们性格的复杂多元,这在其他公案小说作品中是看不到的。

有清官就有贪官。在《二刻拍案惊奇》卷12《硬勘案大儒争闲气甘受刑侠女著芳名》与《型世言》第29回《妙智淫色杀身 徐行贪财受报》等作品中,审案官员或心胸狭窄,或贪婪多欲,或刚愎自用,等等;被塑造成反面角色。这类描写后来在刘鹗的《老残游记》中得到回应,并由此引出了贪官可恨、清官更可恨的话题。

纯粹的清官、时清时贪的官员、令人愤慨的贪官,正是这种多样性的人物形象群,构成了明代拟话本公案小说的丰富性,其思想深度已超越了前代同类题材小说。虽然在语言的表达、题材的选择等方面仍留有宋元话本公案小说的一些痕迹,发散着民间气息,但是作品袒露文人士大夫独有的喜怒哀乐和人文情怀,这是有血有肉的有主体意识的文学创作,不是一般的编纂加工所能达到的高度,彰显了较为鲜明的文人色彩。

同一个时代,同样的题材,相似的内容,但留给读者的印象却不一样。众所周知,明代短篇公案小说集诸集之间相互抄引,有些甚至直接由各书抄撮汇编而成,从而形成了千人一面、雷同重复的“抄引”现象。就同一部书而言,有时被收在同一类中的作品,题材类型相同,故事情节、人物形象等也大同小异,雷同化、类型化的现象十分明显。

拟话本公案小说则追求个性化的文学创作理念,在人物塑造、谋篇布局、思想情感等方面,每位作者都有各自的表达方式,每部作品都有各自的逻辑结构,避免了同类作品雷同化、类型化的弊端,呈现多样化的个性色彩,具有鲜明的原创性。

比如,同是因乘船遭劫落难、最后由女子复仇的故事,“三言”“二拍”中就有3篇,即《醒世恒言》卷36《蔡瑞虹忍辱报仇》、《初刻拍案惊奇》卷19《李公佐巧解梦中言 谢小恶智擒船上盗》与卷27《顾阿秀喜舍擅那物 崔俊臣巧会芙蓉屏》。这3篇作品的主要人物虽然都是劫后女性,但由于作者的艺术手法各有千秋,这些女性的性格便各不相同,故事情节也不一样,结局和命运也大相径庭。《蔡瑞虹忍辱报仇》中的女主人公蔡瑞虹,家里的亲人不幸全部遇难,虽然她侥幸得脱,但又先后遭遇了被歹徒凌辱、受商贾所骗、卖与人做妾等一系列磨难,最终凭借自己坚强的意志,激励丈夫惩治凶手,复仇解恨。《李公佐巧解梦中言 谢小恶智擒船上盗》中的谢小娥,落难后受人启发,解出梦中之谜而得知凶手姓名,然后打入盗贼内部,靠自己的坚韧和智慧为全家复仇,后皈依佛门,不知所终。《顾阿秀喜舍擅那物 崔俊臣巧会芙蓉屏》中的王氏遭劫后投身尼庵,因旧画而得以与丈夫重逢,受人之助,否极泰来。上述3篇作品题材基本相同,整体故事模式相近,但在写法上则各有侧重,各有所长,并不给人以雷同之感。

需要说明的是,以上为了凸显拟话本公案小说的文本特征,对其与宋元话本公案小说、明代短篇公案小说集之间的差异强调较多,至于它们之间的相同之处,则较少涉及。实际上,与《无声戏》《十二楼》《豆棚闲话》等较为纯粹的拟话本小说相比,“三言”“二拍”《型世言》等保留了更多民间、传统的成分,显示文人话语与民间话语杂糅的过渡性特征。这是中国古代小说发展演进过程中的一个常见现象。

公案小说在中国古代各类型小说中是成就偏低的一类,缺少经典作品,相比之下,明代拟话本公案小说应该算是其中的佼佼者,无论是思想深度还是艺术成就都体现着这类小说的最高水准。