辽宁高校学生创业创新活动的现状调查与分析

——以社会工作专业为例

2020-06-02李浩岩李树文

李浩岩,李树文

(1.江苏师范大学 哲学与公共管理学院,江苏 徐州221116;2.大连科技学院 经济与管理学院,辽宁 大连116052)

为推动创新型经济和社会发展的需要,党和政府多次强调要重视大学生创新创业工作,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》明确提出要“支持学生参与科学研究,强化实践教学环节。加强就业创业教育和就业指导服务。”李克强总理在2018 年政府工作报告中提出,“要加强高校就业指导和创业创新教育,实施好大学生创业创新引领计划,支持大学生创新创业”,足见党中央和国家政府十分重视和关注发展大学生创新创业教育。同样辽宁省政府及教育部门也高度重视创新创业教育工作,辽宁省教育厅《关于对省人大1287 号建议的答复意见》中明确指出,“将创新精神、创业意识和创新创业能力培养融入到人才培养全过程各环节,并将高校推动创新创业教育改革情况纳入高校绩效考核、专业综合评价等考核指标体系中。”自2015 年以来,我国大学生创新创业教育研究和实践飞速发展,但是由于我国大学生创新创业教育起步较晚,当前的发展水平并不高,大学生创新创业教育的理论研究和实践活动等仍有待进一步完善。

通过对辽宁省社会工作大学生参与创新创业现状的调研,对学生群体而言,可以提升社会工作专业学生对参与创新创业活动的认知水平,促进参与创新创业活动态度上的改变;对高校教育者而言,可以改善目前高校社会工作专业创新创业教育状况,使创新创业工作更加符合学生实际发展需求,完善高校社会工作专业创新创业教育工作机制。

一、研究对象与调查方法

本文中“创新创业”不仅指国家级、省级及校级的“大学生创业创新训练项目”,还包括在大学学习期间参加的有关学生创业及创新能力提升的所有活动,具体包括:参加各级创新创业项目;参加各项创新创业竞赛;参加各种专业或非专业比赛;有过创业实践经历;学校举办创新创业讲座和或创新创业社团活动等。

1.研究对象

本文的研究对象是辽宁省5 所开设社会工作专业本科层次教育的大学生①由于鞍山师范学院样本主要集中大一学生,大二以上样本个位数;大连海事大学属于双一流高校,样本与其他普通本科高校情况差异较大,故上述两所高校调研样本不在统计范围之内。,包括:沈阳工程学院、沈阳大学、沈阳师范大学、沈阳化工大学、大连科技学院。采取简单、随机抽样相结合的方式,本次调研共计收到问卷填答数据524 份,其中的无效问卷共计31份,有效问卷493份,有效回收率94.08%。

2.研究工具与指标设计

为全面反映各高校社会工作专业学生参与大学生创新创业教育情况,最后形成问卷一共包含26 道题,其中客观选择题25 道,主观开放题1 道。问卷内容主要围绕三个方面,第一部分是对学生基本情况进行考察,第二部分是对学生参与创新创业情况进行调研,第三部分是对学生参与创新创业态度的了解。

3.数据收集与分析

问卷的发放与回收均由研究者本人和一些兄弟院校的教师协助完成的,通过“问卷星”平台形成填写问卷的线上微信连接,同时与5 所开办了社会工作专业的高校社会工作教师取得联系并获得支持,教师将微信链接发送至所在社会工作班级的微信群,并要求学生填写。全部数据录入电脑并由SPSS软件进行统计分析。

二、调研结果与情况分析

1.基本信息分析

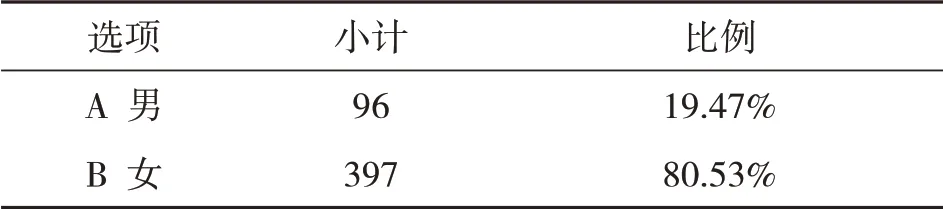

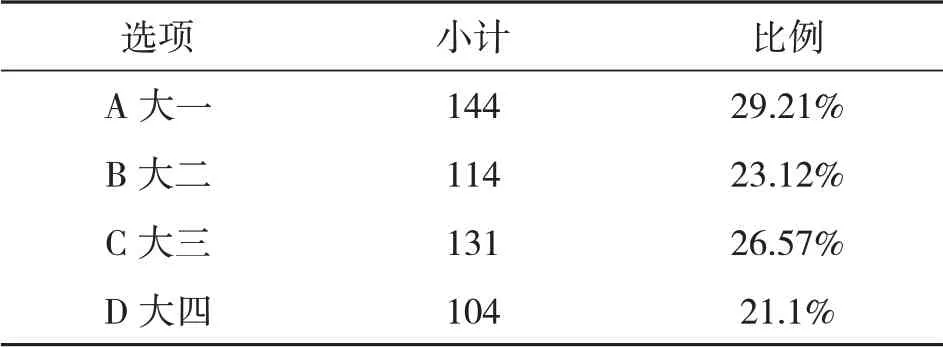

本次调研共收集有效问卷493 份。如表1 所示,受访者中有96 名男生和397 名女生,各占总人数的19.47%和80.53%。其中,如表2 所示,大一学生144 名,占比29.21%;大二学生114 名,占比23.12%;大三学生131 名,占比26.57%;大四学生104名,占比21.1%。

表1 受访者性别分布

表2 受访者年级分布

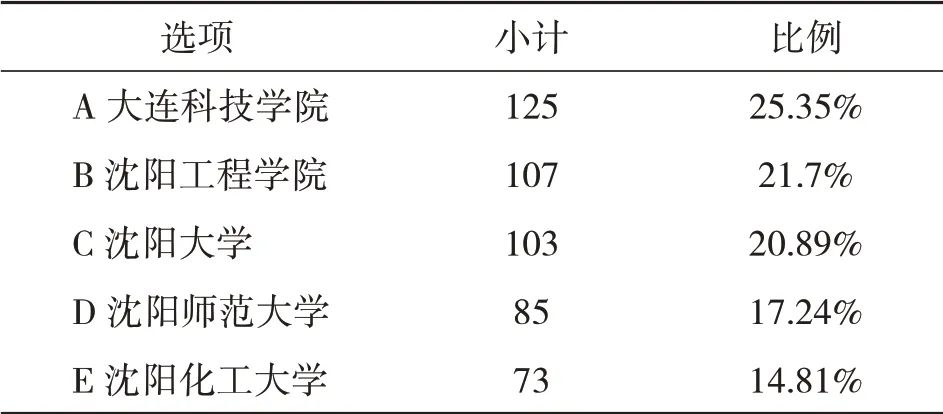

学校方面,如表3 所示,受访者的分布为:大连科技学院125 人占比25.35%;沈阳大学103 人占比20.89%;沈阳工程大学107人占比21.7%;沈阳化工大学73 人占比14.81%;沈阳师范大学85 人占比17.24%。考虑到学校招生人数的差别,各学校的受访者数量占比虽有一定的差距,总体看来数量差距不大,基本可以算作均匀分布。

表3 受访者学校分布

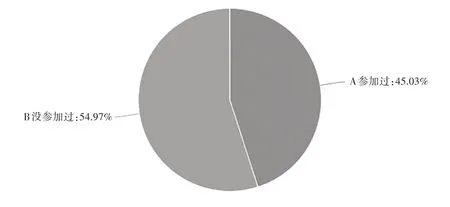

图1 是否参加过大学生创业创新相关活动

2.参与创新创业情况分析

(1)参与创新创业学生数量少。如图1所示,在问到“您是否参加过大学生创新创业的相关活动”时,45.03%的受访者参加过创新创业的相关活动,54.97%的受访者表示没有参加过。调研反映出辽宁社会工作专业大部分学生没有参加过创新创业活动。

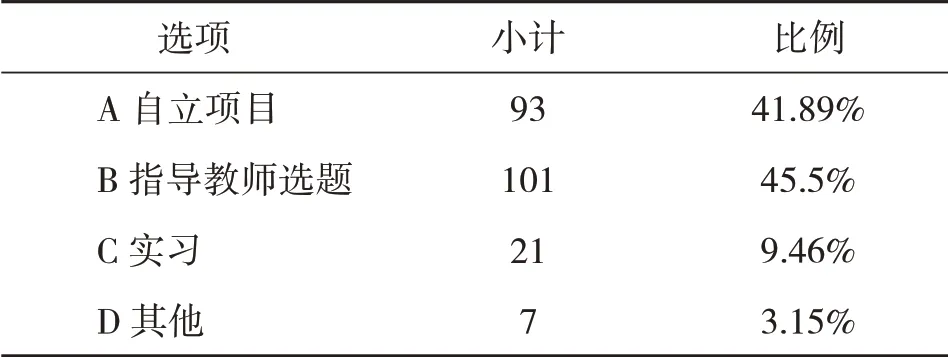

(2)选题来源学生自立数量欠缺。选题来源方面,如表4 所示,93 名学生占比41.89%的项目是自立项目;101 名学生占比45.5%来源于指导教师选题;21名学生占比9.46%来源于实习,另外有7名学生占比3.15%选择其他。可见绝大多数学生参加的创业创新活动来源于自立项目或指导教师选题这些途径,二者比例基本相等;仅有一小部分学生的来源为实习等途径。可以发现数量最多的选题来源是指导教师选题。创新创业需要学生自身进行深度的思考,创新解决问题的新方法、新思路。指导教师选题过多是不利于学生创新创业能力的提升的。

表4 选题来源的分布

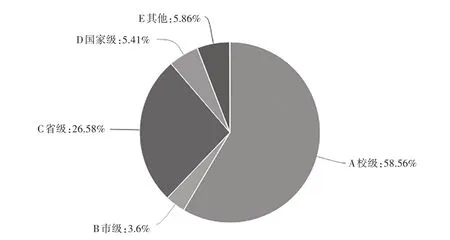

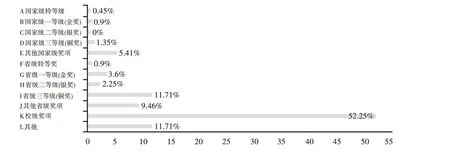

(3)参加创新创业活动取得成绩不理想。在参加创新创业活动所取得的成绩方面,如图2、图3 所示,在222 名参加过创业创新活动的学生中,有12人(5.41%)获批过国家级项目,59 人(26.58%)获批过省级项目,8 人(3.6%)获批过市级项目,130 人(58.56%)获批过校级项目。同时,共有17人获得过国家级奖项共占比8.11%,其中包括国家级特等奖1人,国家级一等奖(金奖)2人;62人获得过省级奖项共占比27.92%;116人获得过校级奖项占比52.25%。

上述数据反映出,仅有3 成的学生获批过省级或省级以上的项目,同样有3 成的学生获得过省级或省级以上的奖项,其中国家级特等奖、金奖等级别很高的奖项非常少。可见辽宁省社会工作专业大学生在参与创业创新活动时取得的成绩并不是十分的理想。

图2 获批最高级别的分布

图3 获得的最高奖励级别的分布

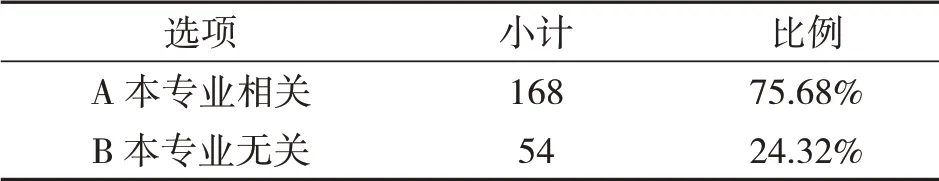

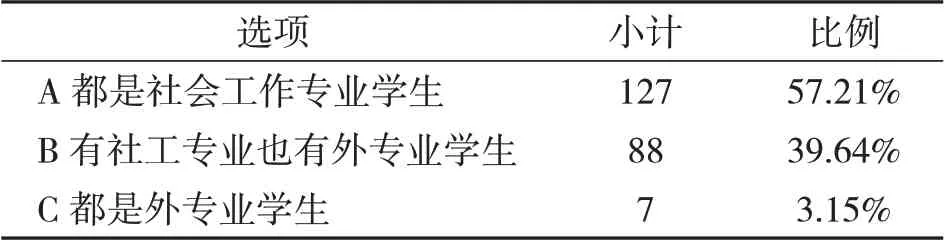

(4)参加创新创业活动内容和人员多集中本专业范围内。参加创业创新活动的内容方面,如表5和表6 所示,168 名学生表示其参加的创新创业活动与社会工作专业相关,占比75.68%;与专业无关的有54人,占比为24.32%。此外,参与人数最多的项目种类为社会工作实践项目,有71 人占比42.26%;其次为社会工作实务研究,有47 人占比27.98%;第三为社会工作理论研究,有26 人占比为15.48%;最少的为社会工作机构创业,有22 人占比13.1%。在团队成员的专业分布上,如表7 所示,几乎所有团队都包含社会工作学生,其中127 人所处的团队全都是社会工作专业的学生,占比57.21%;另外有88 人所处的团队既有社工学生,也有外专业学生,占比39.64%。

大学生创业创新的必然要求是多领域、跨专业的进行创新或创业实践,但是被访者中大多数学生参与的都是社会工作单一专业的创新创业活动,更多的是侧重社会工作专业实践项目或实务研究,理论研究或机构创业的比较少。辽宁省社会工作大学生的创业创新实践缺乏本专业之外的创新性。

表5 项目是否与本专业相关的分布

表6 项目内容的分布

表7 团队内的专业分布

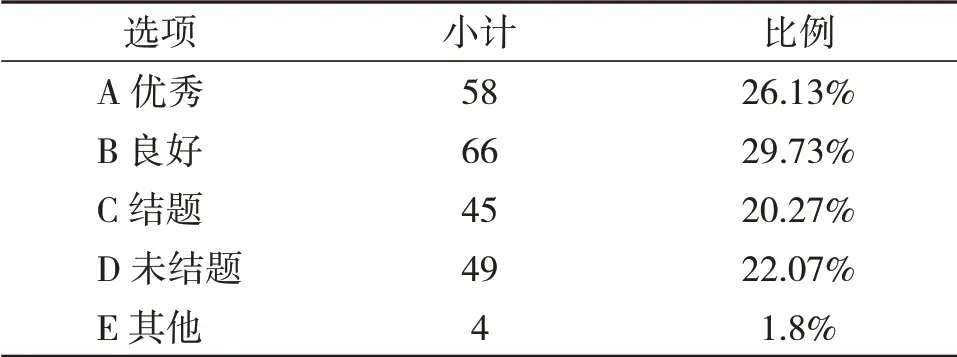

(5)参加创新创业活动结题质量不高。结题情况方面,如表8 所示,58 人结题状况优秀,占比26.13%;66 人结题状况良好,占比29.73%;45 人结题状况一般,占比20.27%;有49 人未结题,占比22.07%。结题率为87.93%,结题率不处于高水平;且有近半数的学生结题状况处于良好以下,整体结题质量不高。

表8 结题情况分布

三、学生参与创新创业存在的问题

1.学生层面

(1)学生自身缺乏创新创业能力。创新创业对学生的能力要求很高,包括沟通、协作、适应、管理、创新等能力。调研数据显示,很多学生将制约大学生创新创业发展的因素,归因为大学生群体自身,包括学生缺乏创新创业知识和能力和资金不足。同样在学生参与创新创业的选题来源方面,进一步印证这个观点,很多学生研究主题来自指导教师选题,独立选题的并不多,学生过于依赖指导老师的意见,可见学生在创新创业能力上是比较缺乏的。我国的中小学教育模式是为了高考的应试教育,这种模式下进行的教学缺乏对学生创新创业能力的培养,学生在进入大学后很难在短时间内形成较为成熟的创新创业能力。此外,很多学生在大学阶段对创新创业的重视程度不足,以笔者所在高校为例,表现为对创新创业课程的不重视、对老师布置的合作学习等任务不重视、参加创新创业活动次数不多等问题,错过了再次提升自身创新创业能力的机会。

(2)学生缺乏跨专业领域创新思维。创新创业所需要的不仅是社会工作单一学科的知识,可能要综合多学科的知识。调研发现,超半数以上的学生团队成员构成全部是社会工作专业的学生,绝大多数学生参加的创新创业训练内容是与社会工作专业相关。由此可见,学生参加创新创业时,创新思维局限性很大。一方面,社会工作专业教育更多的提供给学生社会工作的专业知识和能力的学习与提升,难以满足跨领域创新创业的需要;另一方面,学生缺乏提升自身创新思维的意识。

2.指导教师层面

创新创业训练不仅要求在本专业的视角上进行相关的实践活动,更需要进行跨领域、多专业的融合。然而前文的问卷调研发现,各学校的创新创业指导教师中绝大多数是单一的专业教师。以2019 年辽宁省省级大学生创新创业训练计划项目为例①数据来源:辽宁省本科教学网,“辽宁省教育厅办公室关于公布2019 年省级大学生创新创业训练计划项目名单的通知”,在本文调研的5 所高校中,入围省级大创的社会工作相关项目共5 项,其指导教师均为社会工作专业教师,缺乏创新创业教师和跨专业教师团队的指导。这二者相互独立,缺乏有效的合作与沟通,也是导致学生创新创业成绩不佳的重要因素。

3.学校层面

大学生参加创新创业训练大部分是通过高校比赛的途径,这一过程中,高校本身所能起到的作用就不容忽视,包括提供指导教师支持、资金支持、政策支持、设备支持等。以调研对象某高校为例,社会工作学生参加全国级、省级社会工作大学生论坛等非学校认可的创新创业专业活动及比赛均需要全程自理费用,这必然会导致学生的参与积极性降低,离开了这些支持,学生难以凭借其自身有限的资源在创新创业中取得较好的成绩。此外,创新创业的评委应该是综合性、多专业的,包含理工科、文科、创新创业专业团队。但是以某高校为例,大学生创新创业训练计划评委几乎没有文科专业的教师,这必然导致评审结果的不科学、不公平。这也是社会工作专业学生参与创新创业活动成绩不佳的原因之一。

四、高校创新创业对策思考

1.学生层面

(1)不断提升自身的创新创业能力。要积极参与创新创业活动,重视创新创业课程,选修创新创业方面的知识课程,多参加创新创业类型的讲座、分享会等,在自身条件及精力允许的情况下,增加参与创新创业比赛的次数,不断提升自身的沟通、协作、管理、适应、创新等能力。此外,担任创新创业项目的负责人可以让自身得到更多的锻炼,在充分评估自身能力的基础上,可以多尝试以负责人的角色进行创新创业活动。

(2)要培养自身的跨专业领域思维。学生要不断地通过阅读、参加创新创业类社团等方法,要与时俱进,不断了解创新创业相关知识,如市场、商业、互联网、技术等等。在项目选题过程中不要局限于本专业领域,要积极组建多专业的综合型团队,将不同领域、不同专业的知识糅合到社会工作的创业创新实践中去,从而实现跨专业视角、跨专业方法上的真正创新。

2.教师层面

社会工作专业教师限于其专业单一的局限性,在创新创业资源链接、跨专业知识思维等方面,往往难以媲美创新创业专业教师。因此,指导教师需要积极、主动地组建起包含社会工作专业教师、创新创业专业教师、其他相关专业教师的跨专业与科学化的指导教师团队,通过开展教师交流沙龙、创新创业学院设立专家教师信息库等方式,各取所长,为学生提供更加科学和完善的支持。

3.学校层面

学校要充分重视创新创业教育,要继续开设创新创业课程,不断改革课程内容,改变填鸭式的教学方式,以参与式、讨论式课堂为主;避免大量理论知识的直接灌输,通过创新创业经验分享、项目分享等形式提升学生对课堂的兴趣度;完善创新创业课程考核机制,以实务性、能力性考核为重点。要针对不同种类的专业开设不同内容的课程,以满足不同专业的差别化需要。此外,要通过名家经验传授讲座、优秀项目分享、创新创业校际交流等形式,开展第二课堂教育,提升学生的创新创业意愿,为参加创新创业的学生提供科学有效的指导,提升学生的创新创业能力,以达到培养学生的创新创业能力,提高其创新创业成绩的目的。

五、结 论

参加创新创业是社会工作大学生提升自身实践水平的一个重要途径,能够有效的在专业知识运用训练、社会经验积累、个人能力锻炼方面得到有效的提升。为更好地提升社会工作专业大学生参与创新创业的意识,提高创新创业的效果,优化创新创业实践教育工作机制,需要对社会工作专业大学生创新创业的现状进行全面的调查。本文采取问卷调研的方法,对辽宁省内5 所开办社会工作专业的高校的学生发放线上调研问卷,从基本情况、参与创新创业情况及参与创新创业的态度情况三个角度出发,详细的调研了辽宁省内社会工作大学生参与创新创业的现状及态度,对调研数据进行了分析,发现了一些突显的问题。从学生层面及学校层面对这些现象背后的成因进行了分析,并提出了学生要不断提升自身创新创业能力,丰富跨专业思维、教师要不断培养自身创新创业水平,组建跨专业团队、学校要为学生提供充分且科学的支持、重视创新创业教育、为指导教师提供有效支持等建议。

本研究也存在一些局限性:①限于笔者的精力及资源,没有能够发放线下的问卷,进行更为科学的SPSS 数据分析;②研究没有进行科学的抽样,样本代表性可能存在部分的误差;③缺乏对社会工作大学生参与创新创业方面的理论的构建。相信本研究所取得的成果为相关领域研究提供借鉴,本研究的不足之处在以后的研究中得到改善。