秋风五丈原

2020-06-01李庆西

李庆西

一

事情说来话长,建安十二年(207)刘备三顾南阳草庐,谘以“当世之事”,诸葛亮给出“三步走”的计划:先取荆州安身,再取西川建基业,然后可图中原。这是《三国演义》第三十八回所述“隆中对”之概要,原文见于《蜀志·诸葛亮传》。其中亦自勾画日后图谋中原的战略远景,即所谓“待天下有变,则命一上将将荆州之兵以向宛洛,将军身率益州之众以出秦川”云云。

诸葛亮像,〔明〕王圻《三才图会》

后来的一切并非尽如诸葛亮所愿。由于关羽丢了荆州,当初“跨有荆益”的宏图大愿已成泡影,而荆州北部自刘表死后一直为曹操所掌控。这样,所谓“将荆州之兵以向宛洛”这条路线就被掐断了。不用说,由荆州向中原出击最为便捷,记得关羽水淹七军,擒于禁斩庞德那会儿,真叫“威震华夏”,连曹操都慌了神,“议徙许都以避其锐”(《蜀志·关羽传》)。原先北向宛洛西出秦川的设想是双拳出击,形成军事上所谓钳形攻势,可真到了出师伐魏之日,一条胳膊已没了,唯一的选项只剩下秦川这条线。

秦川,即秦岭北麓渭水冲积形成的关中平原,这一狭长地带从宝鸡峡东向长安,迤逦延至潼关。汉王元年(前206),刘邦正是由汉中出故道,暗度陈仓杀回关中,从而成就其帝业。这对刘备可以说是一条借以复制历史的路径,诸葛亮以高祖的荣耀煽起他心中的希望。所以,刘备拿下成都之后,为争夺汉中这块地方下了大功夫(刘璋时期,汉中为张鲁占据,建安二十年落入曹操手里)。京剧《定军山》说的就是刘曹汉中之战,其实早在元杂剧里就有这个题材的剧目,今存无名氏《曹操夜走陈仓路》《阳平关五马破曹》两种即是。

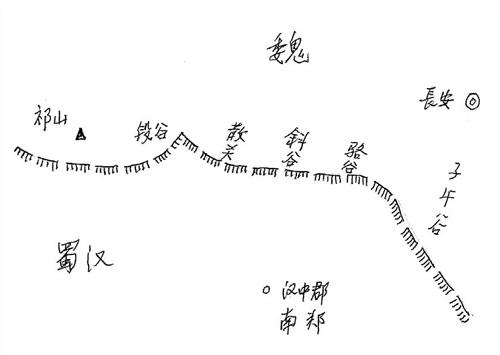

在益州版图上,汉中据于东北角,几条通往关中的咽喉要道都在这个郡,北边有散关、故道、斜谷穿越秦岭,东边有子午谷插向长安。作为刘邦封汉王时的藩地,汉中自有龙兴之兆,建安二十四年(219)刘备得此即自为汉中王,隔年称帝。但因关羽为东吴所害,未及伐魏却先去伐吴,结果兵败猇亭,殒命白帝城。然而,蜀汉并未因此放弃北伐中原的战略目标,诸葛亮平定南方四郡之后,于建兴五年(227)率军北驻汉中沔阳,吆喝着要跟曹魏开战。

诸葛亮北征之日,已是“隆中对”二十一年之后。从刘备入川算起十有四载,蜀汉建国亦有七八个年头,这应该是蜀汉最强盛的时候。但相比曹魏,它依然弱小,蜀汉仅占据汉末十四部州中的益州,而曹魏那边是整个北方,囊括司、兖、豫、青、徐、冀、并、幽、雍、凉等十个州及荆、扬二州之北部。更重要的是,双方人口亦相差悬殊。据早期史料记载,蜀魏人口比例大抵1 : 4.7。《蜀志·后主传》裴松之注有一个数据,炎兴元年(263)刘禅降魏时,蜀汉人口仅九十四万;又据《郡国志》刘昭注,就在同一年(魏景元四年),魏蜀通计人口五百三十七万。减去蜀方同期数字,魏国人口为四百四十三万。当然,三国时期人口数据是大有争议的问题,王育民、葛剑雄等学者都认为过去史书所载大大低于实际人口数量,盖因计算方法偏差,或是忽略了荫户、屯民和军士等诸多因素(见各自所著《中国人口史》)。可即便如此,二者间人口比例依然具有参考意义。

在冷兵器时代,土地和人口是硬核,诸葛亮决定出师伐魏应该考虑过彼此实力。当然,决定战争胜负还有所谓天时地利人和及其他诸多因素。有关征伐的运筹决策,《孙子兵法》称之“庙筭”(“筭”通“算”,又作庙算),三国时期的庙筭早已不是原始的揲蓍方式,须切实掂量值不值得出兵,自己有多少胜算的把握。但看诸葛亮上疏之《出师表》,主要是强调“兴复汉室,还于旧都”之使命,所谓“今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋”,是将现实危机感灌注于战斗理念。翌年冬天,第二次出征所上《后出师表》,尽管真伪难定,以其“汉贼不两立,王业不偏安”之语申明大义,是极富情感与意志的文学性表达。可见诸葛亮决意伐魏完全是出于复兴汉室的政治意识,而非胜算把握。在当日“天下三分”的割据态势下,他明知蜀汉较弱,忧虑以一州之地不能与敌持久,偏偏选择主动进攻,更像是知其不可而为之的慷慨赴义。作为既成事实的历史书写,这似乎本身带有预设的悲剧意概。

蜀魏边境几处军事要道(作者绘)

二

唯一着眼于军事考量的是《后出師表》里这句话:“今贼适疲于西,又务于东,兵法乘劳,此进趋之时也。”诸葛亮逮着了一个天赐良机,一方面关中以西的辽阔地域本身使曹魏军队颇受拖累,另一方面它同时又分兵三路与东吴作战,且于皖南石亭一带遭受重挫。不用说,此际出击是最好的机会,可使曹魏陷入两面作战的窘境。

先看蜀军第一次北征,《蜀志·诸葛亮传》记述始末如下:

[建兴]六年春,扬声由斜谷道取郿,使赵云、邓芝为疑军,据箕谷。魏大将军曹真举众拒之。(诸葛)亮身率诸军攻祁山……南安、天水、安定三郡叛魏应亮,关中响震。魏明帝西镇长安,命张郃拒亮,亮使马谡督诸军在前,与郃战于街亭。谡违亮节度,举动失宜,大为郃所破。亮拔西县千余家,还于汉中。

这段话简要地交代了初出祁山的全过程。诸葛亮命赵云、邓芝在箕谷布置疑兵,佯装由斜谷向郿县进发,自己率大部队出祁山往天水方向出击。这样的部署显得很有章法,箕谷在沔阳东北,对应斜谷方向,可牵扯关中地区的魏兵。然而,有一点让人不解:诸葛亮将主攻方向摆在西边的祁山—天水一线,这大大偏离了“出秦川”的正常路径。如果说北伐旨在收复中原,关中地区自是首先要解决的目标,而陇右诸郡西去长安千里之遥。

倒是魏延提出一个突袭方案,自己带五千人从子午谷直捣长安,诸葛亮率大部队由斜谷杀出(《蜀志·魏延传》裴注引鱼豢《魏略》)。从谭其骧地图上看,由子午谷向北最为近便,以魏延的说法“不过十日可克长安”。但诸葛亮觉得此计“悬危”,不予采用,决意“安从坦道”“平取陇右”。过去史家对此多有讨论,只是更多纠缠于魏延方案是否过于冒险,或曰不取魏延之策乃将帅不睦,等等。但关键是,以“出祁山”替代“出秦川”,战略意图完全不是一回事。如果说走子午谷太冒险,为什么不取散关、故道或斜谷?那几处都可直插关中,后来诸葛亮第二次和最后一次北伐,就是由散关和斜谷向北楔入。

《三国演义》亦自提到诸葛亮不用魏延之计,有谓“吾从陇西取平坦大道,依法进兵,何忧不胜?”这番言辞堂而皇之,不啻说魏延满脑子偏门左道。走大道还是走小道?这里已经脱离了军事意义,抽象为正邪之辨,在毛宗岗夹评中更是被解读为是否政治正确—“出师之名既正,出师之路亦取其正”。这就掩去了一个被忽略的问题:进攻路线为什么要甩到西边?诚然,小说的叙事笔法亦模糊了地理方位。这样的模糊处理在小说里比比皆是,如关兴张苞等攻打南安不下,诸葛亮忽引中军从汉中到来,给人感觉两地近在咫尺。文学描述往往忽略万水千山之跋涉过程,使人并不觉得“出祁山”与“出秦川”有多大区别。

诸葛亮此役的目标显然是在陇右,而非关中。

戏出年画《空城计》中的司马懿,山东平度

值得注意的是,其传中“南安、天水、安定三郡叛魏应亮”这句话,史家这种表述相当含混,并未交代这三个郡是早已被策反,还是因蜀军到来而临阵倒戈。如果不是去接应叛魏的三个郡,何必舍近求远?一种可以推测的情况是,诸葛亮已获悉三郡叛魏的密报,此番出兵是去接收地盘,拿下他以为唾手可得的陇右地区。据《魏志·明帝纪》裴注引王沈《魏书》所述朝议一节,明帝“亮贪三郡,知进而不知退”之断,亦可印证由祁山北进之意图。也许本来只是抓住机遇蚕食地盘的边境战争,但历史和文学书写都愿意扯上更为宏大的背景,理所当然地联系到他在《出师表》里慷慨陈述的“北定中原”的总体战意图。

诸葛亮北伐事业前后持续六七年光景,即建兴六年至十二年(228-234),这一过程在《三国演义》中展现为一系列拉锯式的战事,大抵自第九十二回至一百四回。这十三个章回占全书篇幅十分之一之强(其中少量情節出离蜀魏战事)。小说叙事自然不同于历史文本,但奇妙的是,它并未改易诸葛亮“出师未捷”的结局,却在总体上给人一种蜀方优胜之感。一方面地理方位的模糊处理使人摸不清诸葛亮的战略意图,而另一方面叙述话语的焦点亦在悄然转移—从汉末豪强割据之争到重扶汉室的政治路线图,愈益凸显其谋略、意志和政治理念。当北伐败局完全显现的时候,依傍家国大义的复兴之梦已被提升到悲剧的崇高境地。

三

不得不说,诸葛亮的初出祁山是失败之役,史书上都是这么写的。《蜀志·后主传》提到这次战役就一句话:“六年春,亮出攻祁山,不克。”《魏志·明帝纪》叙说稍详:“遣大将军曹真都督关右,并进兵。右将军张郃击亮于街亭,大破之。亮败走,三郡平。”

蜀魏边境东段 ( 魏国境内 )

祁山靠近天水郡南端,诸葛亮从祁山向北运动,拿下了中心城镇冀县(天水郡治),但没有史料显示蜀军进入天水西边的南安和北边的安定,马谡率领先头部队占据的街亭是蜀军深入魏境最远之处。街亭在天水、安定之间的广魏郡,蜀军在这里遭遇魏将张郃有力阻击,结果使整个战局发生逆转,起初叛魏的三郡很快被人家收复。

纵观初出祁山这一段,小说与史书叙事实有诸多歧异。譬如,小说里赵云、邓芝一路并非以佯攻姿态在箕谷集结,却是投入正面战场而大显神威,第九十二回回目就是“赵子龙力斩五将,诸葛亮智取三郡”。注意,史书上说是“三郡叛魏”,这里却是“智取三郡”。小说里没让诸葛亮白捡便宜—对方并非主动归降,每一个城池都是用计谋赚得,借此以浓墨重彩表现诸葛亮的谋略叙事,自然亦是蜀方之优胜记略。

失街亭是此役失败的关键,小说里是将责任甩锅给马谡,其实这事情首先在于诸葛亮用人不当。马谡是诸葛亮喜欢的人,作为其高级幕僚,“每引见谈论,自昼达夜”。刘备白帝城托孤时提醒说“马谡言过其实,不可大用”,诸葛亮却不以为然。这次祁山之役,军中皆以为魏延、吴壹等宿将可为先锋,而诸葛亮偏生力排众议让马谡统领前军(《蜀志·马谡传》)。事情让马谡搞砸了,诸葛亮自然难辞其咎,但事后上演挥泪斩谡一幕,在小说里营造了相当感人的效果,反倒成为一种严于治军、深于律己的典范。

此役失利,不仅失在街亭,赵云、邓芝在箕谷也吃了败仗。《蜀志·赵云传》谓:“[赵]云、[邓]芝兵弱敌强,失利于箕谷,然敛众固守,不至大败。”(亦见《诸葛亮传》及裴注引《汉晋春秋》)看来箕谷-斜谷方向的佯攻不但未能奏效,反倒引火烧身,使汉中大本营处于危险之中。但小说不是这么写的,一头一尾皆是赵云的神勇表现,先是进军凤鸣山“力斩五将”,末了又在箕谷掩护蜀军撤退。作为蜀汉五虎中硕果仅存的老将,赵子龙算是得其善终。

避讳和转移都是小说的重要手法,尤其是叙事转移。小说叙述初出祁山最费笔墨,整个过程前后延续四个章回(从第九十二回至九十五回),但其中第九十四回竟是两个插入的单元,写诸葛亮破羌兵,又扯入之前司马懿擒孟达,这些故事跟祁山之役都毫不搭界,因而总体上显得零碎和杂乱。其实,这种转移话头的叙述恰是说话人/小说家的绝活,如果从头至尾聚焦于蜀魏战事,其蜀胜魏败的叙事逻辑就难以自洽。

诸葛亮抚琴退兵,《三国演义》清初大魁堂本插图

试想,如果延续“智取三郡”的辉煌一路说下来,小小的街亭之失岂能影响大局,哪里会有后来被司马懿围堵在西城的困境?在不断虚构蜀军胜绩的同时,需要让整个叙事适时中断,不能让读者过于陶醉其中。跳转场景自是顿挫手法,为接下来的转折调整叙述节奏。接下来“空城计”一幕实在是可圈可点,既是表明战事转向最为糟糕的局面,也成了诸葛亮此役最大的得分亮点。“空城计”这块素材并非见诸正史,而是取自晋人郭冲条述诸葛亮五事之三(见《诸葛亮传》裴注),本身具有极好的文学性,这个段子在《三国演义》层出不穷的谋略活动中也算是格外抢眼,历来为人津津乐道。但“空城计”有一个叙事逻辑的转换作用,就是将无路可走的死棋变成吓退司马懿的活剧,丧事做成喜宴便是虽败犹荣,几乎让人淡忘了诸葛亮无功而返的结局。

当然,诸葛亮此役不能说是毫无收获,收纳了姜维,又从西县“拔”来千余家人口,尚可聊以自慰。姜维的归降与史实相合,却不像小说里叙述的那么复杂,那是因为天水太守马遵把他甩了。小说还有一个虚构的重要关节,就是将魏方的主帅换成了司马懿。起先让夏侯楙出场跑龙套只是根据裴注引《魏略》而来(魏延曰“闻夏侯楙少主婿也,怯而无谋”云云),实际上此役魏方主帅是曹真。《诸葛亮传》谓“魏大将军曹真举众拒之”,《明帝纪》也说“遣大将军曹真都督关右”。其时司马懿尚在宛城,督责荆豫二州军事,《晋书·宣帝纪》说得很明白,同年正月司马懿奔袭新城擒孟达后,即“振旅还于宛”。小说提前搬出司马懿,将他直接从新城拽到长安,又率二十万大军杀到前线,这是为何来着?很简单,输在曹真手里怕是有些掉份儿。跟诸葛亮演对手戏,须找司马懿这等硬茬。

诸葛亮火烧上方谷 ,《三国演义》清初大魁堂本插图

四

对比小说叙事与史实之异同,是认识三国历史进入公众传播/接受过程的一种途径,从叙事话语变化中可以寻绎某些政治伦理和文化心理之来源与衍变。考虑到篇幅关系,对于诸葛亮以后几次伐魏行动,以下不再逐一做对比性提示。

诸葛亮之北伐通常概称“六出祁山”,这是毛宗岗在回评中的归纳。按《三国志》诸传记述,诸葛亮伐魏前后出兵确是六次,不过只有两次是从祁山方向北进,毛氏不辨地理方位,盖以祁山出之。查《诸葛亮传》,见有其中五次,概况如下:

[建兴]六年春……(前已引述,略)

[六年]冬,亮复出散关,围陈仓,曹真拒之,亮粮尽而还。魏将军王双率骑追亮,亮与战,破之,斩双。

七年,亮遣陈式攻武都、阴平。魏雍州刺史郭淮率众欲攻式,亮自出至建威,淮退还,遂平二郡。(按:建威城在祁山以南,未出祁山)

九年,亮复出祁山,以木牛运,粮尽退军。与魏将张郃交战,射杀郃。

十二年春,亮悉大众由斜谷出,以流马运。据武功五丈原,与司马宣王对于渭南。亮每患粮不继,使己志不伸,是以分兵屯田,为久住之基。耕者杂于渭滨居民之间,而百姓安堵,军无私焉。相持百余日。其年八月,亮疾病,卒于軍。

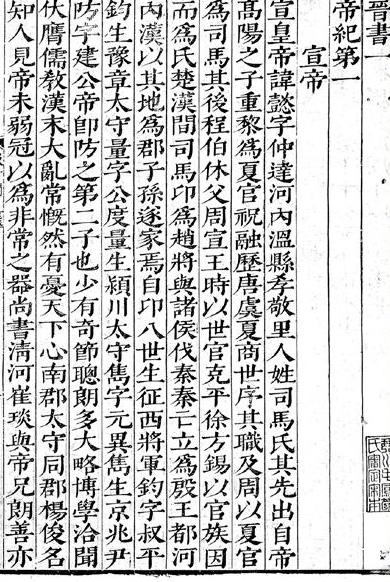

再看《后主传》,同一时期蜀魏间战事所记略同,只是多出建兴八年(230)的记事(不知何故《诸葛亮传》独缺传主这一年的活动):

八年秋,魏使司马懿由西城、张郃由子午、曹真由斜谷欲攻汉中。丞相亮待之于城固赤坂。大雨道绝,真等皆还。是岁,魏延破魏雍州刺史于阳溪。

《晋书》,明毛氏汲古阁刻本

顺便说一下,引文中的“西城”并非上演“空城计”的西城县,司马懿屯兵的西城在荆州西北部的魏兴郡(按:荆州北部为曹魏控制),而诸葛亮城头抚琴退兵之城则是天水郡的西县。这里提到魏延“破魏雍州刺史于阳溪”一役,亦见《蜀志·魏延传》,是诸葛亮派去“西入羌中”,与魏雍州刺史郭淮等战于阳溪。魏延这次出击很可能是从武都羌道向陇西临洮一带运动(未详阳溪其地),因史载简略,容易被读史者忽略。

合而观之,《蜀志》诸传所记这一期间蜀魏战事一共是七次,其中六次蜀方主动进击,只有一次是魏方分三路来攻(因大雨阻断,亦是无功而返)。蜀汉作为实力较弱的一方,屡屡开启战端,自然可以说是出于某种行为主义的政治意图,是将其政权存在上升为某种政治正义。在当日语境中,蜀汉企图借由刘姓血脉承祧汉室本来似乎具有理论上的合法性,可是面对曹氏通过献帝禅让(当然是被迫禅位)已废汉建魏,诸葛亮如果不能将其“合法性”转化为一种意识形态化的“正义”诉求,所谓“复兴汉室”只能是一场空梦,毕竟改朝换代(无论尧舜禅位还是汤武革命)的既定事实历史早已给出合法性解释。

所以,诸葛亮北伐之庙筭,都是家国天下的政治牌局,盖因执着于此,可不惜连年黩武,挑战强大的北方邻国。这种以弱搏强的故事自然具有传奇性和悲剧色彩,亦契合企羡出奇制胜的受众心理,很容易让人代入某种情怀—正义、忠勇、反抗,以及智慧与荣耀,等等。尤其宋元之后,中土沦丧之际,作为重述三国历史的平话、戏文和小说《三国演义》相继出现,刘关张的传奇叙事渐为人耳熟能详,诸葛亮北伐之军事冒险亦愈益写入拯救与复兴之社稷大义。这些都顺理成章,但具体说到上述六次用兵,实难以就其军事意义做出解读。

关键是,很难判断诸葛亮的战略目标究竟在哪个方向。除了建兴六年冬和十二年春这两次分别从东线散关、斜谷出击,其余四次都是在西线做文章,两次出祁山,还有一次是收复祁山以南的武都、阴平,至于魏延大战郭淮那次就更往西边去了。或以为进据祁山是为就地筹集军粮,当时有个说法“若趣祁山,熟麦千顷”(《魏志·邓艾传》),但建兴六年初出是在春天,未到麦熟季节,而三年后复出虽时节不详,却是“以木牛运,粮尽退军”,蜀军并不是靠小说描述的陇上割麦来解决给养问题。如果说前回出师有接应三郡叛魏的意图,后来又胶着于此就让人颇感疑惑。当然,曹魏西线防御相对比较薄弱,或是可以用武之地。对诸葛亮来说重要的是行动,是要闹出动静来。

东线进攻确是十分艰难。建兴六年冬,出散关攻陈仓,大概是对曹魏威胁最大的一次,但对方防守之严让人叹为观止。据鱼豢《魏略》,蜀军轮番采用云梯、冲车、垒土筑台和掘地道诸法,都未能破城,魏将郝昭是见招拆招。双方攻守二十余日后,诸葛亮无计可施,粮尽而退兵(见《明帝纪》裴注)。另据《魏志·曹真传》,在小说中被描述为颟顸之辈的曹真倒是有先见之明,料到诸葛亮“后出必从陈仓”,早已有布防。

诸葛亮再次从东线出击已是六年之后,那是他最后一次进入曹魏地盘。建兴十二年春,出斜谷抵渭水之滨。这回拟作长久之计,在渭南搞屯田,以解决军粮难以为繼的老问题。多年仗打下来,临末才想起这一招,而司马懿几年前就在陇上屯垦种粮。如《晋书·食货志》太和四年(蜀建兴八年),“宣帝(司马懿)表徙冀州农夫五千人佃上邽,兴京兆、天水、南安盐池,以益军实”。又,青龙元年(233),“开成国渠自陈仓至槐里,筑临晋陂,引汧洛溉舄卤之地三千余顷……”司马懿当然不招人喜欢,这事儿不宜宣传。

从春到秋,割了一茬庄稼,却是东线无战事。司马懿这回采取坚壁拒守战术,就跟你耗时间。幸亏小说里还有一场轰轰烈烈的“火烧上方谷”,差点灭了司马懿父子,让人解气又觉遗憾,捶胸顿足之余觉得还是诸葛亮有本事。其实,诸葛亮进据渭南后无意往武功方向东进(武功是通往长安的要津),而是向西转入五丈原,司马懿见此便大胆断言“诸军无事矣”(《晋书·武帝纪》)。双方对峙百余日,到秋八月,诸葛亮卒于军中,一切便辄然而止。

“出师未捷身先死”,可五丈原远未终结诸葛亮神话。元刊《三国志平话》卷下有“秋风五丈原”一节,写诸葛亮病中仗剑禳星,虽说已无力回天,却以悲剧的共情制造出一种政治伦理的正义之慨。以后借助《三国演义》,更是将其“六出祁山”演绎成精神优胜的宏大叙事,而其本人也几乎被抬升至半神地位,恰如鲁迅所说“状诸葛之多智而近妖”。

五

有一个现象,很少被读史者关注,就是曹魏建国后很少主动进讨蜀、吴两国,至明帝时期一直克制用兵。文帝享祚甚短,未曾大动干戈。黄初三年孙权叛魏,文帝所谓南征只是做做表面文章。明帝在位十三年,对外用兵主要是这两次:一是太和二年进兵东吴皖城,再就是太和四年(蜀建兴八年)分三路讨蜀,两次战事持续时间都不长。文帝、明帝的兴趣似乎更多在于兴建宫庙、制作礼乐。这一时期,倒是偏弱的蜀、吴两方屡屡挑战实力强大的曹魏。

古代圣贤强调礼乐征伐自天子出,自有一种理想制度,经过秦汉一统天下建立帝国秩序之后,到汉末三国时期又乱套了。曹氏以魏代汉,自家就是朝廷,除了安内攘夷,当务之急是完善礼乐制度。问题是蜀吴二国并非甘居诸侯或霸府(按:曹丕受禅之初,孙权称藩,两年后即反叛),都以为自己更有资格去平定天下。孟子说,“征者,上伐下也,敌国不相征也”(《孟子·尽心下》,这里“敌国”指地位相埒的诸侯国),诸侯之间打来打去就成了“春秋无义战”。然而,诸葛亮北伐之义就是宣示蜀汉承祧汉室的地位,这就不能定义为“无义战”。伐魏看起来是以弱博强,但诸葛亮的理念却是“上伐下”,讨伐的是篡汉的叛臣逆子。战争,有时候不一定以获取实利为目的,如果是借以确立某个政治命题,甚至不必以胜负而论。如《后出师表》所谓:“然不伐贼,王业亦亡,惟坐待亡,孰与伐之?”其忧虑之中还寄托更多的情感内容。

闻诸葛亮归天,司马懿感慨“天下奇才也”,他在写给弟弟司马孚的信中,对自己的老对手却有一番讥嘲—“志大而不见机,多谋而少决,好兵而无权”(见《晋书·宣帝纪》,此处“权”指权量)。说到如何估量诸葛亮的军事才能,本身或是一种话语迷思。史家不像小说家那样将之视如神性之在,毕竟成王败寇的叙史法则限制了他们的想象。编撰《三国志》的陈寿认为诸葛亮有理政之才而缺乏将略,应该是较为中肯的意见。但换个角度看,国人心目中的诸葛亮却是《三国演义》写的那个人物,正是读者决定了诸葛亮的才能与存在。

从某种意义上说,小说家比陈寿这类史官更能够理解诸葛亮这个人物,或者说更加准确地把握历史活动所能承载的自我效能价值。在三国众多角色中,像诸葛亮这样可以让人作为精神依傍的励志型人物实在是极少(另一个是关羽),人们乐意从他南征北伐的一系列军事活动中寻求精神慰藉,自然由此亦引入某种玉汝于成的悲剧感。小说家将史家记述的屡战屡败改写为屡败屡战,那些刮垢磨光的修辞背后自有难以梳理的心理积淀。

元杂剧里也有王仲文《诸葛亮秋风五丈原》一种,可惜如今仅存残曲[双调·挂玉钩序]一支,那是武侯的弥留之叹。秋风落叶,残灯谯鼓,生命已淡出拥旄出征的辉煌,这又是另一个诸葛亮—

越越睡不着,转转添烦恼。我这老病淹淹,秋夜迢迢。抛策杖,独那脚。好业眼难交!心焦。助郁闷,增寂寞,疏剌剌扫闲阶落叶飘,碧荧荧一点残灯照。一更才绝,二鼓初敲。

这动人的曲词里掩去先帝事业和社稷大义,表达了人性的实际感受,“业眼难交”时分,终于回归个体的生命体验。

二○二○年三月二十八日记