证据意识和论证能力的培养

2020-06-01陈志刚张春桐

陈志刚 张春桐

编者按:“史料实证”作为历史学科的核心素养之一,在中学历史教学中日益受到重视,并被贯彻于课堂。然而,何以史证?许多同仁不明就里,使用史料或为了“装饰课程”,或为了“注脚历史”,或为了“以论代史”,由此而缺乏“实证精神”,不但历史学科的魅力大打折扣,而且历史教育的“立德树人”目标也难以实现。基于当前中学历史教学的现状,为了更好地说明“史料实证”的内涵以及如何运用史学的思维方式方法进行史料实证,本刊试图以“何以史证”专题,为身处教学一线的读者提供思路和镜鉴,以期更好地促进教研活动的开展。

[关键词]证据,证据意识,论证,史料

[中图分类号]G63 [文献标识码]B [文章编号]0457-6241(2020)09-0014-07

在史料实证素养培养中,重要的不仅是运用史料进行教学,更要以史料为证据支撑观点,论证历史问题,透过史料审视历史,并据此形成一定的历史认识。如何在教学中使学生养成证据意识,合理地论证历史问题?笔者在此谈一些个人的认识。

一

何谓证据?《现代汉语词典》定义为:“能够证明某事物的真实性的有关事实或材料。”①美国学者爱德华·英奇与克里斯顿·都铎认为,证据是“能够客观观察到的事实或条件,被受众作为真理接受的信仰或假设,抑或是之前已经建立起来的结论”,“证据的本质特征是它被受众接受并能够用于支持那些还没有被接受的陈述”。②历史学所谈的证据与法律、科学等学科的证据不同,具有本学科特性。柯林武德认为,证据是历史学家回答历史问题所必需的,它存在于此时此地是某种属于现时世界的东西。③从史料与证据关系的角度分析,证据是从史料中提取的一部分,是过去实况的遗迹,具有不可移易的客观性。④

不是所有的史料都能够成为证据,史料比证据所涵盖的范围大,史料需要经过搜集、整合、辨析等一系列的过程,才能成为证据。

从思维与证据关系的角度分析,证据与需要论证的问题有关,如果不与某个确切的问题有关,就称不上是证据。只有围绕具体的问题,才能确定收集证据的方向。⑤

从来源的角度看,历史证据来源于过去,需要从流传下来的遗存中寻找。

从词汇本身出发,“历史证据”术语是现代的产物,是按一定历史研究程序,通过具体方法所获得的具有规范性的证据,具有一定的历史性,与具体的情境、时间、研究者的认知相关。①

不少教师认为,历史证据就是史料,史料教学就是在课堂上围绕一定的历史材料进行解读、分析的教学,目的是识记有关的历史知识,掌握归纳信息的技能,更好地应对考试。因此,许多老师热衷于通过广泛的阅读,搜集大量的资料信息,以备课堂教学之需。近年出版了一系列历史教学史料汇编丛书,说明了这一认识市场广泛。

概而言之,证据是论证某一历史观点所用的材料。史料不等于证据,达成史料实证素养的目标,历史教学就应注意培养学生的证据意识,懂得如何进行论证。《普通高中历史课程标准(2017年版)》在阐释史料实证素养的水平层次时,强调了证据意识、论证能力在学科核心素养培养中的重要性,要求学生“能够尝试运用史料作为证据论证自己的观点”,“能够利用不同类型史料,对所探究的问题进行互证”,“能够恰当地运用史料对所探讨的问题进行论述”。②如此,需改变“围绕观点,寻找材料”的教学模式,转向论证能力培养教育。简单搜集史料并运用于课堂的做法,无助于高层次史料实证素养目标的达成。

历史教师应重视证据教学,像史学家那样看待历史问题,感受解决历史问题的困难,关注历史学习方法和能力的培育,帮助学生体会史料实证的魅力,提升他们的分析問题的能力。

二

史料教学不是教师在教学中是否运用了史料、运用了多少则史料,而是能否在教学中将史料与观点紧密结合起来,把史料作为证据去论证、说明某个问题。史料教学必然涉及证据、论证、观点这些核心概念。证据意识的培养,需要学生能够分辨史料与证据、证据与观点、论证与观点之间的关系。

史料与证据之间的关系,前文已有叙述,这里稍作补充。“被用来证明某种观点的历史材料被称为证据。没有什么材料天生就是证据,它之所以成为证据,在于它是否能够被历史学家所利用来证明他想要证明的论点”。③史学家在解决不同历史问题时,会灵活采用不同的历史证据,有时是一种,有时是多种证据相互佐证。证据由客观上可以观察到的事实或条件,通常被受众认为正确的信念或陈述,或者是先前得出的结论组成。④

根据历史教学的特点,我们可以把证据划分为两大类:一类描述的是事实信息;一类是关于事实信息的认识与见解。前一类大体是第一手资料中的叙述、统计、文物等,后一类大体是后人的研究、对第一手资料的阐释。史料要成为证据,取决于两个前提,即可靠性与充分性,证据的可靠和充分是评判历史观点在一定史学框架内的可信度的标准之一。⑤历史教师在教学中不能仅从可靠性出发选择史料,还应从史料与观点的相关性出发,思考证据的充分性,这样才能说明或论证某一观点、问题。

(一)关于证据与观点之间的关系

历史观点的提出依赖于具体的证据,离开了证据,观点就没有了灵魂。历史证据和观点的关系构成了历史论证的全过程,二者在整个论证过程中,“一荣俱荣,一损俱损”。离开了观点的证据,失去了证明的意义,不能称之为证据;离开了证据的观点,就失去了可靠性和存在的价值。历史观点和证据密切关联、相互影响。首先,证据支撑观点,观点源于证据。观点是研究者对历史的认识、见解,带有浓厚的主观色彩。如果历史教学和研究只有观点,未免过于主观,难以经得起推敲。其次,历史观点为运用历史证据指明了方向。观点往往与问题相伴而生,证据作为观点的源头,用来佐证观点。在佐证的过程中,包括搜集、整理和辨析在内的各个环节,证据都必须在观点的覆盖下进行。观点不同,所划定的搜集证据的范围、选择的证据的种类、用来辨析证据的方法、思考分析证据的角度也不同。观点的差异,会影响证据搜集、运用的方向。

历史证据用来支撑历史观点,而非迎合固定观点。证据是观点的源头,教学不能本末倒置,不能将史料教学变成提取信息材料,或围绕课文观点提供相对应的材料,让学生在课本中找答案。这无视证据与观点之间的关系,曲解了史料教学的本质。

(二)关于论证与观点之间的关系

在史料實证的过程中,观点、史料虽重要,如果缺少有效的论证,仍然很难满足史料实证素养培育的要求。不少老师重视观点的得出、史料的运用,但忽视如何利用史料进行论证。“论证就是提出主张并给出支撑的理据的一系列陈述,其意图是影响那些持有不同观点的人”,①论证是一种理性活动,由观点、推理形式、证据三个方面组成。我们常常看到,学生在解答历史事件原因问题时,多从政治、经济、文化等角度进行阐述,有观点、证据,也有推理,似乎能够做到有理有据地论证。然而仔细品读其论述,发现许多论证牵强,不少学生将政治、经济、文化上的一些现象一股脑堆在一起,以为这就是论证,至于它们与观点之间的关系,则说不清楚。究其原因,在于学生不太理解如何进行推理,论证能力匮乏。理性地让他人心服口服地接受自己的观点,需要使用强有力的论证。论证是一种能力,其核心是进行推理,“在证据和主张之间建立一种合理的联系”,②包括如何解释证据、如何将证据与观点有机地联系起来等。通过推理,做到前提能够充分支持结论,努力使论证有效。

(三)没有论证,观点很难成立

在教学中,帮助学生理解历史观点是不够的,还应使学生懂得从不同方向搜集、整理和辨析历史证据来支持自己所持的观点,明白论证、逻辑在解决历史问题中的作用。对结论存疑,从相关历史证据中寻找线索,再做决定是相信这个观点,还是选择提出新的观点,并根据所搜集的材料自圆其说,这才符合历史学性质。中学历史课本多是用概述的话语呈现课文内容,限于篇幅,编写者删去了某些结论得出的证据。如果课堂教学也是如此,缺乏证据,忽略运用证据的推论过程,学生准确理解观点就存在困难。

三

如何运用证据论证观点,关系到学生能否树立运用历史证据求证的意识,掌握解决问题的能力。近年来,国内学者主要从教师教学的视角,分析了一些论证能力培养的方法。本文将从学生实践能力提升的维度,思考如何在教学中培育历史论证能力。

(一)了解进行论证的基本步骤

论证是一种能力,了解论证的基本步骤,对证据的合理运用与史料实证素养目标的达成会起到至关重要的作用。

论证的步骤类似于解决问题的步骤,大体如下:分析问题(或已有观点)——收集有关信息——构造多种解题选择——评估信息——分析论证——形成结论。掌握解决问题的步骤与要求,有助于在教学中引导学生按照较规范的步骤、方法,思考如何搜集证据,进行论证,解决问题,而不是简单套用一些万能的解题模板,刻板地看待与处理历史问题。

中学历史教学涉及的论证类型大概有两种:一是给定具体的材料与问题,要求学生论证回答;一是面对学习中遇到困惑、问题,尝试搜集资料信息进行论证解决。关于前者,由于高考材料题大体类似进行命制,要求考生依据材料分析历史事件或现象产生的原因、说明历史意义等,不少师生误以为所谓历史问题多是此类。这种问题如果能提供多样的材料、足够的信息内容,可以考核学生的归纳、思辨论证能力。与上述两类相对应的教学活动也有两种:一是围绕问题,学生去搜集证据信息,尝试独立或小组合作解决问题。一是教师出示材料,提出问题,让学生判断分析:材料中哪些是证据,其可靠性、充分性程度如何?依据这些材料能否解决问题?是否需要补充新的证据?等等。无论是哪一种,都需要明了论证的基本步骤,才能有效地培养学生的史料实证素养。

(二)明晰历史论证结构

论证涉及哪些要素,可能的环节有哪些?忽略这些,笼统地指出,在历史论证中需要运用归纳论证、演绎论证等方式,很难让学生掌握论证的策略、方法。明晰历史论证的结构,理解论证的要素,利于师生在解决具体问题时思考:解决问题需要哪些条件?具体流程步骤有哪些?如何根据流程与要求,进行小组分工合作解决问题?如何进行历史论证?等等,进而认识到历史论证的严谨性。

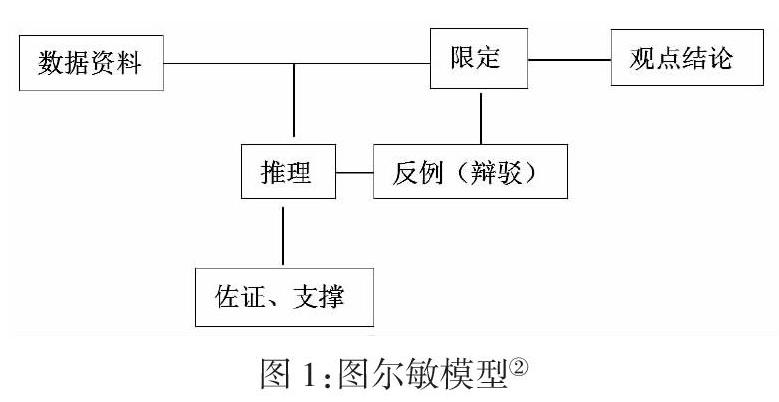

历史学习、研究使用的论证结构大多是复合结构,多前提、多层次。历史论证结构与图尔敏的论证模型类似。图尔敏认为,好的论证由六要素组成,即数据(信息)、观点、理据(推理的根据:原理、假设等)、支撑、反例、限定(结论程度)。①根据图尔敏模型,要想得出结论,首先要有数据、支撑,在历史学中,数据就是历史资料,支撑则是论证时需要的前提,多是生活中使用的常识、原理,同时还要考虑是否存在反证。

该模型中,资料、推理、结论三项最重要,其他三项帮助我们思考论证是否严密。有效运用该模型,利于有理有据、严谨、客观地分析与解决问题,培育史料实证与历史解释核心素养。在某些情况下,支撑、反例或限定可能会被史学家省略。

根据上述论证结构,可以认识到,证据意识培养(选择证据、使用证据)是教学目的,史料是教学的手段。我们在具体解决一个历史问题时,应清醒地思考:解决该问题需要哪些条件?史料信息是否充分?研究的假设是什么?可能的结论是什么?等等。

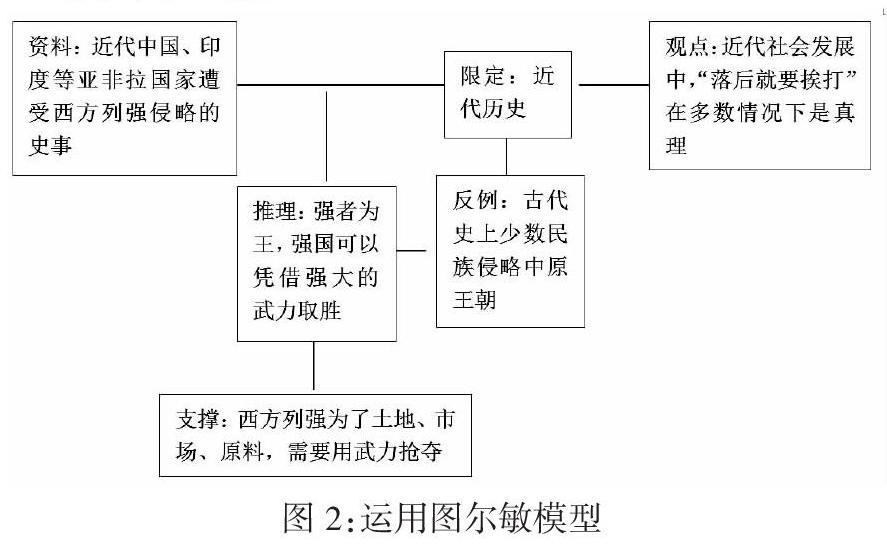

例如,学习中国近代史,老师们总是喜欢强调“落后就要挨打”。其论证过程一般是,从鸦片战争、第二次鸦片战争、八国联军侵华战争等信息中的西方列强力量强于清朝的史事,直接归纳得出上述结论,但诸多的历史上的反例却被有意或无意地忽略了。这样看来,简单套用归纳推理得出的结论,很难让人信服。依据图尔敏模型,如果师生按照下图(图2)所示进行论证,结论就会严谨。

在教学中,不少老师困惑于学生不能很好地评析他人的论证,归根结底是学生对论证涉及的要素不太了解。掌握历史论证的结构与要素,便于学生在评析他人论证时,冷静地判断论证的材料是否全面、充分,推理的方法步骤是否严谨,论者如何表述概念,结论是否可靠,是否存在反例,结论适用的范围与程度如何,能否辩证地考虑论证牵扯的各方面内容等。

(三)根据问题,围绕观点,谨慎看待并搜集证据,解读证据中的有效信息

有效论证的基础是资料证据的可靠性、充分性。我们在探寻历史证据的过程中,无法跳开证据来源这一环节。看待某一论证或者是独立查找信息时,师生应思考:证据出自一手材料还是二手材料?是书面证据还是非书面证据?是有意留下来的还是无意被流传下来的证据?证据出现的背景信息是什么?是否是转引材料?论者是否对原文含义进行歪曲?其解释是否存在片面性?等等。思考这些问题,有利于全面看待与分析证据的可靠性。“二重证据法”“多重证据法”之所以被史家推崇,因为所提供的证据可能更全面。单一类型的史料,尤其是单一的史料,一般是难以用作证据的。

证据的充分性是指证据与观点之间联系的密切性,一般我们把充分性强的信息称为论证的有效信息。虽然一线教学比较重视组织学生提取有效信息,但不少教师误将有效信息等同于历史观点。“有效信息”主要有三个表现:第一,与学习主题或待解决的历史问题高度契合;第二,可作为论据支撑观点;第三,涉及问题解决所需的有价值、核心的内容。学生在搜集或分析历史证据时,如果能够根据有效信息的表现,思辨分析:材料表述是否真实?信息之间是否自相矛盾?统计数据是否是代表性样本?作者对文本的解读是否可靠性?证据与观点在主题上是否相关?等等,就容易抓住有效的證据信息。

例如,学习“西周政治制度”内容时,不少教师会向学生展示“利簋”的图片(图略),介绍相关信息:1976年在陕西省临潼县零口镇出土,器具内部铸铭文“武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝”,记载了武王伐纣事件。证据必然与问题相联系,判断“利簋”在教学中的价值,取决于具体要提出什么历史问题。有老师在教学中将该段铭文与《吕氏春秋·慎势》中的记载“故先王之法:立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立適子,不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。是故诸侯失位,则天下乱;大夫无等,则朝廷乱;妻妾不分,则家室乱;適孽无别,则宗族乱”和《孟子·告子下》中的记载“天子适诸侯,曰巡狩……诸侯朝于天子,曰述职……一不朝,则贬其爵;再不朝,则削其地;三不朝,则六师移之”放在一起,提出问题:“周天子和诸侯之间的关系是什么?宗法制的内容有哪些?”表面上看,铭文是一手史料,似乎成为解决问题的一手证据,其实铭文与问题联系不大。尽管它是一手史料,但得不出铭文是解决该问题一手证据的结论。如果我们提出:“历史上是否有牧野之战?爆发于何时?”铭文无疑是极为重要的一手证据。如果从研究青铜器历史的视角出发,提出商周时期青铜器铸造的类型、目的等问题,该铭文同样具有极佳的一手证据的价值。值得注意的是:在引导学生分析史料价值时,第一步不是看它是否是一手二手,而是看它与问题是否相关。如果与问题无关,即使它是一手史料,也不属于证据。

信息可以粗略划分为直接指向问题的证据信息、与问题无关的信息两大类。推理论证不仅要求前提信息可信、充足,还要求前提信息与结论在主题上密切相关。当教师在教学中仅提供一两段信息,学生不用筛选与思辨就可以使用时,有限的信息在教学中很难起到应有的论证作用。为了训练学生的论证能力,教师可以围绕具体的问题,多提供几段材料,材料最好包括非证据的信息段,让学生能够对信息进行筛选,分析信息的可信度、充分性、关联性,选择合适的证据进行论证。另外,可以安排学生在课外搜集相关证据信息,最好是一手史料信息,如果做不到,二手的权威专家研究专著材料也是可以的。

关于历史证据的可靠性,要求搜集者应拥有与讨论主题相关的专业背景知识和信息。无论是一手文本还是二手文本,首先应对文本进行诠释与理解。①阅读文本本身就是一种解释,需要站在一手资料诞生的背景、二手资料撰写的时代,反思文本的内涵。如果专业背景知识匮乏,会生望文生义、盲听盲从等弊病。目前国内教育体制决定,大面积让学生课后搜集史料信息不太现实,教师在史料提供方面要慎而又慎,以利于完成培养学生论证能力的使命。

(四)结合具体的推论方法,选择与运用历史证据,证明论点

利用史料论证分析问题,需要运用一定的推论方法。史学界常用的推论方法有例证法(用事例概括事实,论证论点)、释义法(对名词术语进行解释说明进行论证)、理证法(利用理论进行论证)、引用法(引用学者名人言论论证观点)以及归纳推理、演绎推理、类比推理等。一个完整的论证过程,可能会同时用到多种推论方法,这取决于论证的观点和问题。推论方法就好像是黏合剂,将一个个独立的证据黏合起来,让它们自然地向一个方向汇聚。例如,数据史料看上去可信度高,但需要被阐释才能有效地运用,如果推理不当,或者不理解统计学,可能会出现论证的错误。

如何在教学中培养学生的论证能力?常见的方式有:一是围绕具体的问题,提供几段材料,最好包含非证据的信息段,让学生对信息进行筛选,选择合适的证据进行论证;二是围绕某一问题,指出史学界有几种观点,并提供相关的观点分析材料,让学生进行比较,说明赞成某一观点、反对某一观点的缘由;三是分析、解释课文表述涵盖的论证说明;四是解释判断某一材料的真伪;五是分析某一现象或史事是否属实,等等。

举例来说,高中历史教材《中外历史纲要》(上)关于辛亥革命意义作了如下表述:“辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命。这次革命推翻了清王朝统治,结束了中国两千多年的君主专制制度,建立起中国历史上从来不曾有过的共和政体,传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放,促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化,冲破了封建主义的藩篱,打击了帝国主义在华势力,为民族资本主义的发展创造了有利条件。”如何利用该段课文训练学生的论证能力呢?可以引导学生分析课本是如何论证的。“辛亥革命开始了比较完全意义上的反帝反封建的民族民主革命”表述的是观点结论,该段其他话语是从直接影响、间接影响角度对该观点的论证说明。“传播了民主共和理念,推动了中华民族思想解放,促使社会经济、思想文化和社会风俗等方面发生新的变化”之语,仍然是一种观点性的表述,本课课文并没有提出证据,需要师生从后面的课文或其他史书、专著中查找信息,加以论证,学生才能理解。