基于能力落实的初三区域地理复习主题单元设计

2020-06-01朱丽珍

朱丽珍

初三地理在区域复习中存在着能力培养层次“深一脚、浅一脚”的现象和重区域特色知识轻方法及能力提升的现象。为落实能力培养,我进行了基于能力落实的初三区域地理复习主题单元设计。

初三地理区域复习课中存在的问题

1.能力培养缺乏层次

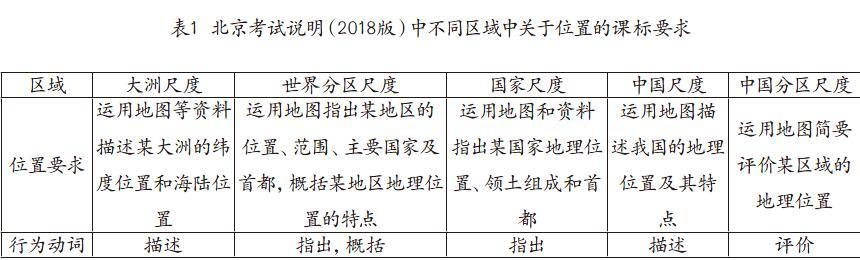

在初三地理复习中,一部分教师按照教材的顺序进行区域复习。中图版和北京版教材中的顺序是地球和地图、中国总论、中国分区、世界分区和国家,这个顺序与地理课标中能力层级要求并不一致。如在不同区域中关于区域位置的课标要求如下(表1)。

依据行为动词可以看出,学业能力要求的层级从低到高依次应该是“指出”“描述”“概括”“评价”,要从认识描述水平上升到评价水平。很显然,中国部分关于位置的能力要求高于世界部分,如果依据先中国后世界的复习顺序,在学生能力培养上就会出现“深一脚、浅一脚”的现象,缺乏层次和系统性,不能保证学生地理学习能力的稳步提升和地理核心素养的形成。

2.重知识轻方法,能力提升弱化

复习课不仅仅要对已学知识进行整理、总结,建立知识间的联系,构建系统的知识结构网络,更要以能力培养为核心。有的教师在复习中采用的方式仍然是对前期所学知识的简单重复,如复习世界的五个分区时,仍然还是着重复习教材中涉及的五个分区的区域特色,以知识为重点复习内容,这是新授课的简单重复。这个情况源于教师没有研读地理课标要求和考试说明,没有理解任何一个区域无非是个案例,学生通过案例学习重在获取方法及提升能力,不是记住这个区域的特色。同时,考试说明中也明确指出“考查运用学科工具、方法获取和解读地理信息的能力;从地理要素相互作用的角度认识地理事物和现象的能力;从整体性、差异性的角度认识和归纳区域特征的能力;从人地协调观的角度分析和解决地理问题的能力”。可以看出,考试以能力考查为主,因此在复习中可以以任何区域为案例,着重研究提升能力的方法,切实提升学生的地理学习能力。

以上两种现象导致教师总感觉时间紧、任务重,教得辛苦,而学生面对大量的知识,记不住、不会用,学得痛苦。这些教学在低水平上简单重复的低效问题,折射出的问题实质是教师对复习课教学内容的组织缺乏优化和对复习课的关键环节缺乏有效教学策略等。基于此,在总复习第一轮复习中,整合优化区域复习内容,设计以地理要素为主题的单元复习,是解决上述问题的一个行之有效的途径。

认识区域的单元复习设计步骤

1.打破区域尺度界限,确定单元主题

地理学科的突出特色是区域性,因此出现不同尺度的区域,有大洲尺度、世界分区尺度、国家尺度和国家内部区域尺度。无论哪一个尺度,都无外乎是区域的自然环境特点、区域的人文特点、自然环境对区域内人文环境的影响。而任何尺度的自然环境主要是指区域位置、区域地形、区域气候、区域河流、区域资源等自然要素,人文环境主要是区域内的农业、区域工业、区域交通、区域文化特色等。因此,可以打破区域尺度,分别按照区域内的自然要素和人文要素确定区域的单元主题。认识区域自然要素主题分为认识区域的位置、认识区域的地形、认识区域的气候、认识区域的河流,认识区域人文要素主题分为认识区域的农业、认识区域的工业、认识区域的交通、认识区域的文化特色。这种主题单元的设计,可以避免教师在复习区域特色方面过多下功夫,而着眼于各要素分析方法的训练,有助于学生地理能力的逐步提高。

2.研读考试说明,明确能力要求

北京中考考试说明中关于四条能力的考查,我的理解是:“考查运用学科工具、方法获取和解读地理信息的能力”,在考试能力要求中属于“识别与描述”层次,即考查学生借助地理各要素的专题地图,用规范的读图方法读取、解读与此要素相关知识的能力;“从地理要素相互作用的角度認识地理事物和现象的能力;从整体性、差异性的角度认识和归纳区域特征的能力”,这两个能力要求层级是“说明与归纳”层级,要求在掌握学科工具及解读基本地理信息的基础上,能整体认识此要素的区域特征,并分析此要素与其他地理要素之间的相互作用和相互关系;“从人地协调观的角度分析和解决地理问题的能力”属于“分析与应用”层次,分析各要素对人类生产生活的影响。

基于以上分析,要素单元主题复习的思路可以建构成:梳理要素的相关知识——掌握要素专题地图的读图方法——归纳此要素都可的区域特征——说明要素之间的相互作用——分析对人类生产生活的影响。初中地理的任何一个自然要素都可依此思路进行梳理,这样,能力要求层次清晰,依照进阶要求避免了“深一脚、浅一脚”的复习,同时复习思路也直接转到了对学生能力培养的落实。

3.整合不同尺度的考试要求,明确单元目标

考试说明对不同区域尺度的区域地理要素分别提出了不同要求,依据考试说明要求,对考试细目内容进行整合。例如,认识区域的气候在不同区域尺度下的要求如上(见表2)。

观察考试要求可以看出,关于区域气候要求,2-5-07、2-5-15、3-2-02和3-5-03的要求都是“运用资料说出区域的气候特征”,就可以将这些要求整合成一条。虽然在国家尺度的认识气候的影响的要求是“运用资料简要分析某国因地制宜发展经济的实例”和“运用资料说明某国家自然环境对民俗的影响”,但这里都可以从气候角度分析气候对经济和民俗的影响,因此,就可以将2-5-08、2-5-16和3-2-02整合成“运用资料说明某地区气候对农业生产、生活和地方民俗的影响”。“运用资料说明影响气候的主要因素”虽然出现在我国国家尺度下,但是在天气和气候的总论中也明确提出了“运用资料说明纬度位置、海陆分布、地形等因素对气候的影响”,因此,这条要求也适应任何一个区域。同样,大洲尺度中指出“说明地形、气候和河流三者之间的关系”,也适合任一尺度下的区域。

同时,气候单元主题中涉及的学科工具就是气温曲线和降水量柱状图、等温线图、等降水量图,因此,这些气候图的读图方法也是本单元的教学目标。因此,本单元的教学目标如下:

①掌握气温曲线降水量柱状图,说出各气候类型的气候特征的方法;掌握运用等温线图、等降水量图说出区域的气温分布特征和降水量分布特征的方法。②运用资料说出区域的气候特征。③运用资料说明纬度位置、海陆分布、地形等因素对气候的影响。④运用资料说明气候、地形、河流之间的相互关系。⑤运用资料说明某地区气候对农业生产、生活和地方民俗的影响。

教学目标将考试说明中的与气候相关的十二条目标整合成五条,有着清晰明确的能力要求,从说出层次到运用资料说明层次,也有助于教师设计出清晰明确的复习方案。

4.方法训练提升能力,落实单元目标

每一条目标都没有明确具体的区域,自然引导教师要从方法着手,通过选取任一区域的案例,对学生进行方法训练,进而提升能力,落实单元目标。为落实“运用资料说出区域的气候特征”和“运用资料说出区域气候对农业生产、生活的影響”,设计如下学案:

在学案中,左侧结合考试说明提出了明确的要求,学生对于此环节要达到的目标一目了然。结合设计的问题,了解了描述区域气候特征和分析气候对农业影响的方法,欧洲西部部分以填空形式让学生进行方法练习,在东南亚进行方法的迁移,最后让学生自己梳理总结方法。

以区域为载体,以方法训练为主,以提升能力为最终目的,落实单元目标。

主题单元设计的复习效果

1.减少复习条目数量,能力要求清晰,核心素养培养落地

在区域复习主题单元的制定中,通过对考试条目的整合,大大减少了考试要求的条目,改变了在低水平上重复的低效复习,也改变了对教材内容的再次重复。

同时,也对能力要求的层次有了明确清晰的认识,与核心素养各维度的培养建立起清晰的对接,如认识区域气候中各目标与核心素养的对接如下:

①运用资料说出区域的气候特征——区域认知;

②运用资料说明纬度位置、海陆分布、地形等因素对气候的影响——综合思维;

③运用资料,说明气候、地形、河流之间的相互关系——综合思维;

④运用资料说明某地区气候对农业生产、生活和地方民俗的影响——人地关系。

通过将宏观课程目标转化为每节课的具体目标,实现了具体内容与核心素养目标培养的对接,从而使核心素养培养能够落地。

2.梳理思路,归纳方法,落实能力培养

复习主题单元的设计意图不仅仅是将复习内容进行统筹优化,更凸显方法。

在主题单元学案的设计中,梳理思路,归纳方法,是培养学生运用知识解决问题能力的关键步骤,是复习课的重点。

如在认识区域气候时,学生在教师引导下说出区域气候特征和区域气候对农业生产的影响,说出思维过程,总结方法。

该环节“着力于引导学生梳理分析解决同类问题的思路,归纳和总结解决同类问题的方法,而非具体的答案。通过运用知识解决地理问题的过程,归纳具有迁移价值的一般原理、解题思路方法,成概括化、系统化、清晰化的认知结构”。

地理学科具有区域性和综合性的特点,在第一轮复习时打破区域尺度,以要素为主题进行单元设计,以落实能力培养为主,在第二轮乃至第三轮的复习中,仍要突出以区域为载体,体现区域的综合性,在核心素养培养上更突出综合思维和人地观念。

编辑 _ 于萍