道教类四字成语的语言和文化分析

2020-05-30薛欢徐卓琦杨雪莲易琪妹

薛欢 徐卓琦 杨雪莲 易琪妹

摘要:本文以《成语大词典》中道教类四字成语为语料,从该类成语的语言特征、语义变化、文化因素等方面进行分析。我们认为,在构造上,占优势地位的结构是并列式和偏正式;成语在理性意义上的语义变化主要有语义扩大和转移,在感情色彩上的语义变化主要有褒义转贬义、中性转贬义、贬义转褒义;成语所蕴含的相关文化因素主要表现在方技术数、斋醮科仪、教理教义和人生观念等方面。

关键词:道教;四字成语;语言;结构;文化

*本文为2018年安徽师范大学国家级大学生创新创业训练计划项目“汉语宗教类四字成语的语言文化分析”(项目编号:201810370034)的科研成果。

宗教信仰是对人内心精神世界的最大披露和最深刻反映。中国是一个多民族国家,有多种宗教信仰。作为中华大地上土生土长的宗教——道教,在几千年的发展演变中,一直生生不息。其特有的宗教文化对汉语的发展也产生了不可估量的影响。

关于汉语道教词汇的语言和文化分析,目前国内学界大致有以下几方面的成果。第一,道教在日本的发展现状研究。如郭常义(2006)《道教与日本民俗词语》、葛兆光(1996)《当代日本的中国道教研究》等。第二,利用出土文献和传世文献进行道教类语言的研究。如牛秀芳(2011)《宋以前道教碑刻词语研究》、贺志伟(2014)《李白诗歌道教语言文化研究》等。第三,道教文化与汉语词汇的研究。如焦玉琴(2013)《道教文化对汉语词汇的影响》等。可见,有关道教类词语的研究成果涉及面较广,然而,学界关于道教成语的研究成果却并不多。

本文将从道教四字格的成语出发,对其构造特征、语义变化和文化涵义进行考察。

一、道教类四字成语的构造

本文对道教类四字成语的语言分析主要从成语的构造入手。根据《成语大词典》对道教类成语进行查检之后,参考成语的相关文献及著作,我们将道教类四字成语的结构类型归纳如下。

1.并列式,由两个或两个以上的成分并列组成。如:

碧血丹心小国寡民“碧血”与“丹心”分别为定中结构,二者再并列;“小国”与“寡民”也分别为定中结构,二者再并列。

独来独往面誉背毁“独来”与“独往”分别为状中结构,二者再并列;“面誉”与“背毁”也分别为状中结构,二者再并列。

张口结舌吐故纳新“张口”与“结舌”分别为动宾结构,二者再并列;“吐故”与“纳新”也分别为动宾结构,二者再并列。

风花雪月进退存亡“风”“花”“雪”“月”四个成分同时并列;“进”“退”“存”“亡”四个成分同时并列。

2.偏正式,由修饰和被修饰关系的两部分组成。如:

方寸之地谦谦君子“方寸”修饰“地”,二者构成定中结构;“谦谦”修饰“君子”,二者构成定中结构。

白日升天纸上空谈“白日”修饰“升天”,二者构成状中结构;“纸上”修饰“空谈”,二者构成状中结构。

3.主谓式,通常有三种具体形式:主谓、主谓宾和主谓补。如:

浮生若梦大器晚成“浮生”与“若梦”分别为被陈述对象和陈述部分,二者构成主谓结构;“大器”与“晚成”分别为被陈述对象和陈述部分,二者构成主谓结构。

犀牛望月七窍生烟“犀牛”为被陈述对象,“望”为述语,“月”为宾语,三者构成主谓宾结构;“七窍”为被陈述对象,“生”为述语,“烟”为宾语,三者构成主谓宾结构。

后来居上“后来”为被陈述对象,“居”为述语,“上”为补语,三者构成主谓补语结构。

4.动宾式,由支配和被支配关系的两部分组成。如:

包罗万象不辨菽麦“包罗”表示动作,“万象”表示该动作所支配的事物,二者构成动宾结构;“不辨”表示行为,“菽麦”表示该行为所关涉的事物,二者构成动宾结构。

步人后尘“步”表示行为,“人后尘”是“步”关涉的对象,“步”与“人后尘”构成动宾结构。

5.紧缩式,陈榴(1993)提出:“紧缩复句就是以单句的形式表述复句的内容和逻辑关系,经常有关联词语进行关联的固定格式。”道教成语中也有部分是通过此種方式凝固而成的。如:

目击道存可以理解为表示连贯关系的紧缩式成语,解释为“眼光一接触便知‘道之所在。”

死而复生可以理解为表示转折关系的紧缩式成语,解释为“虽然死去了,但又再次活过来。”

6.连谓式,指两个及以上的动词或动词短语连用,前后两个动词短语的发出者是同一个主语,且中间没有停顿。如:

入门问讳藏器待时“入门”与“问讳”分别为动宾结构,二者连用,同属于一个主语,构成连谓结构;“藏器”与“待时”分别为动宾结构,二者连用,同属于一个主语,构成连谓结构。

百思不解“百思”与“不解”分别为状中结构,二者连用,同属于一个主语,构成连谓结构。

7.补充式,指动词性成分或形容词性成分后面带有一个谓词性成分,且后面的部分补充说明前面的部分。如:

望尘莫及运斤成风“望尘”是动词性成分,后面带一个谓词性成分“莫及”,并且后面的成分“莫及”补充说明前面的“望尘”;“运斤”是动词性成分,后面带一个谓词性成分“成风”,并且后面的成分“成风”补充说明前面的“运斤”。

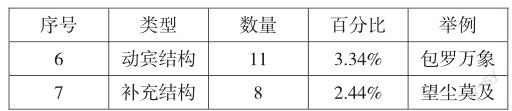

依据以上的分类,我们对所查检的道教类四字成语进行了数量及百分比的统计,结果如下表:

从表格中的数据来看,在道教类四字成语中,并列式、偏正式和主谓式结构的成语占比较高,均超过20%,而动宾式和补充式结构的成语则占比较少,不足5%。

二、道教类成语的语义变异

随着时代的发展,道教成语已逐步融入世俗生活。在这一过程中,部分成语的语义发生了变异,主要表现为理性意义的变化和色彩意义的变化。

(一)理性意义的发展变化

理性意义又叫概念意义,是成语的核心部分。道教类成语理性意义的变化主要在如下两个方面:

1.语义转移

对于道教成语而言,语义转移的意思是:原本具有浓厚道教色彩的成语随时代的发展逐渐世俗化,以至其道教色彩几乎完全消失。以这种方式发生演变的成语数量是最多的。如:

白日升天语出《神仙传》。该成语在道教中本是指道士在白昼升上天成为神仙。后用来比喻一下子富贵起来。

材大难用语出《南华经》。该成语的原意是能力强的人难以在小事上发挥自己的作用。后用来形容怀才不遇。

长生不老語出《太上纯阳真经》。“长生”意为“永生”,原是道教的话,后也用来表达对年长者的祝愿。

望洋兴叹语出《南华经》。“望洋”意为“仰视的样子”。字面意思是“仰望海神而兴叹”,指在伟大的事物面前感慨自己的渺小。后多用来比喻做事时因力不胜任或没有条件而自觉无可奈何。

此外,还有“出生入死”“寒来暑往”“各得其所”等成语也都是通过语义转移的方式发生了语义变异。

2.语义扩大

语义扩大主要有三种方式:引申、比喻和形容。它们的作用都是使成语所指称对象的意义泛化或增加新的义项成为多义成语。道教类成语中部分成语的语义变化就是通过语义扩大完成的。如:

大方之家语出《南华经》。“大方”意为“大道理”,原是指懂得大道理的人。后通过引申,该成语的语义泛化为一切见识广博或是学有专长的人。

心如死灰语出《南华经》。“死灰”意为“已冷却的灰烬”。指心境淡漠,毫无情感。后多用来形容意志消沉,态度冷漠至极点。

此外,还有“翻江倒海”、“古往今来”等也都通过此种方式发生了成语理性意义上的变化。

(二)色彩意义的发展变化

成语的感情色彩包括褒义色彩、贬义色彩和中性色彩三种。而它的变化,就是一种感情色彩向另一种感情色彩的转化。在世俗化的过程中,一些道教成语的感情色彩也在发生变化。

1.中性转贬义

这类成语在道教词汇中是占比最多的。如:

大而无当语出《南华经》。“当”的意思是“底”。这个成语的意思是指大得无边无际。不过后来这个成语的色彩由中性变为了贬义,多用来表示大得不切合实际,不合用。

亦步亦趋语出《南华经》。原意为“你走我也走,你跑我也跑。”不过后来变成贬义,形容缺乏主张,事事模仿别人。

小往大来语出《易》。原是指阴暗面逐渐消失,光明面逐渐增长。后多用来指商人以小谋私。

2.贬义转褒义

精卫填海语出《山海经》。“精卫”是古代神话中的鸟名,精卫衔来木石,决心填平大海。原指仇恨极深,立志报仇。后来这个成语在演变过程中逐渐成为了褒义词,用来形容意志坚决,不畏艰难。

3.褒义转贬义

高唱入云语出《西京杂记》。原是指歌声嘹亮,响彻云霄。现在多用来形容一种论调或消息在社会上传说很盛。

总的来说,道教成语由于本身数量较少,因此发生语义变化的例子并不多。虽然前人在此方面未有研究,我们觉得还是提出来讨论一下,为词义演变研究也能补充一些案例。

三、道教类四字成语的文化含义

鲁迅先生曾说,中国的根底全在道教,可见道教对中国文化的影响十分重大。一般认为,道教是一个崇拜多神的原生宗教,其主要目的是追求得道成仙。

从古发展至今,道教已经形成了属于自己的一套完整的宗教体系。在道教深远持久的影响下,许多道教成语已经被吸收进汉语的成语词库之中,成为汉语成语的重要组成部分。由于历史文化的发展,这些成语不断被引申、赋予新的含义,并广为流传。其蕴含的道教文化因素值得人们关注。这些成语中道教文化因素大致有以下几种类型。

1.方技术数

方技术数又简称为“方术”。“方技”,即医经、神仙术、房中术等;“术数”则是阴阳五行生克制化的数理术语。这在道教文化里是十分重要的一个方面,因为在中国的几大宗教中,道教最看重实践。它主要追求的目标是长生不死,其所采取的手段在中国文化中被称为方术。绝大多数道教类四字成语中都蕴含着这一重要宗教因素。如:

五脏六腑中医名词,指人体脏腑,属“方技”。《道教大辞典》中所采取的说法是:五脏为肝、心、脾、肺、肾;六腑为胃、大肠、小肠、三焦、膀胱、胆。

相生相克是中国古人对金、木、水、火、土五种物质的互相影响与互相牵制关系的一种描述,属“术数”。后引申为物质之间辩证关系,一物降一物。

除了上述成语之外,很多如众所周知的“入国问俗”、“心猿意马”、“先知先觉”等成语都蕴含着道教的方技术数文化。

2.教理教义

教理教义是道教类四字成语中的又一重要文化内涵。道教所信奉的神仙,上至三清、四御,下至城隍、灶君,对他们而言这些都是神灵。道教最根本的教理教义,则是“道”和“德”。如:

道法自然意思是“道”以自然为法则,遵循、效法自然。“道”是道教思想的核心。在道教的思想中,“道”是一切的制高点,世界万物的顶峰概念,也是当时的最高哲学范畴。老子说“人法地,地法天,天法道,道法自然。”这就具有代表性地表达了道教对世界的普遍认识。

见素抱朴教导人们要抱朴守真。出自《道德经》:“见素抱朴,少私寡欲。”“见素抱朴”以道教思想为基础,要求人们保持内心平和与自然的状态。

长生久视指生命长久。体现的是道教的一种“贵生”思想。出自《道德经》第五十九章:“重积德则无不克,无不克则莫知其极,莫知其极则有国,有国之母可以长久,是谓深根固柢,长生久视之道。”与“长生不老”、“长生不死”等表达的是同一个意思,也是道教的终极目标。

此外,“一尘不染”、“返朴归真”等成语也都蕴含着道教中教理教义的文化因素。

3.斋醮科仪

斋醮科仪俗称“道场”,原称为“依科演教”,后简称为“科教”,也就是我们所说的法事。在道教的道观内,人们常常可以看到道士们身着金丝银线织成的道袍,手上拿着各种各样的法器,嘴里念念有词,在道场里翩翩起舞。而道教类的成语中就有不少成语是对道教特有的斋醮科仪的描述。如:

五体投地也叫“首体投地”。描述的是道教做法时候的一种仪式。该仪式需要施法者“屈伸跪起,内以心敬,外以形恭,内外相应。”此之谓五体投地。如果没有五体投地之敬,那么即使是稍逊于此,也会被认为不够恭敬。

诚惶诚恐这是道教做法时的另一种仪式。执行该仪式时,道士需要“握简低身控地两拜过,捧简长跪当心,少时复下控地,又两拜过,止。”后来,魏汉群臣上书,表前不再用套式,而是直接称“臣某言”,末言:“诚惶诚恐,死罪死罪。”

我们可以发现,有些道教类的斋醮科仪术语已经演变为我们日常生活里的常用成语。

4.人生观念

道教类的成语中也有许多旨在对世人起教化作用的,它们往往出现在道教经典中,如《南华经》《道德经》等典籍中,通过或犀利或谆谆的语气传达道教的人生观。如:

少私寡欲自然无欲的人生观。出自《道德经》:“见素抱朴,少私寡欲。”“自然无欲”是道教人生哲学的重要观点。道教认为任何事物都应该顺其自然,不要总是按照人为的意志去制约、改变,甚至扭曲它。但人若过分追求声色犬马,贪图享乐安逸,非但无益,反招致祸害。

功成身退出自《道德经》:“功成、名遂、身退、天之道。”在道教看来,要想得道成仙、长生不老,就应该尽量避免沾上世俗。如果不得已要与世俗打交道,那么在结束之后,就应该回到自己的隐居之地,把心从纷杂的世事中脱离出来,这样才能够保全自身、净化心灵。

综上,本文以道教成语为研究对象,列举成语工具书中所有与道教有关的成语,并对其进行统计分类。在此基础上,首先对道教类的四字成语构造进行了分类;其次按照成语语义的理性意义与色彩意义的变化进行总结归纳;最后按照道教文化的特点,将成语分为了“方技术数”“教理教义”“斋醮科仪”“人生观念”等四个方面,对道教成语的文化内涵进行探讨,并对一些大家比较熟悉的成语进行了阐释和说明。

参考文献:

[1]董晓荣:《汉语动物成语的语言文化研究》,天津师范大学硕士学位论文2012年。

[2]葛兆光:《当代日本的中国道教研究》,《传统文化与现代化》1996年第2期。

[3]《成语大词典》编委会:《成语大词典》,商务印书馆2018年。

[4]郭常义:《道教与日本民俗词语》,《外语与外语教学》2002年第9期,第32页至34页。

[5]郭锦桴:《汉语与中国传统文化(修订本)》,商务印书馆2010年。

[6]贺志伟:《李白诗歌道教语言文化研究》,四川师范大学硕士学位论文2014年。

[7]黄伯荣,廖序东:《现代汉语(增订版)》(上),高等教育出版社2011年。

[8]焦玉琴:《道教文化对汉语词汇的影响》,《中国道教》2013年第1期,第25页至27页。

[9]刘叔新:《关于成语惯用语问题的答问录》,《南开语言学刊》,商务印书馆2002年。

[10]刘雪洁:《四字成语的组合形式研究》,吉首大学硕士学位论文2014年。

[11]牛秀芳:《宋以前道教碑刻词語研究》,西南大学硕士学位论文2011年。

[12]唐雪凝、许浩:《现代汉语常用成语的语义认知研究》,社会科学文献出版社2010年。

[13]王英男:《佛教成语研究》,扬州大学硕士学位论文2012年。

[14]夏先忠、周作明:《试论宗教文化对词语意义及构造的影响——以东晋六朝道教上清经为例》,《云南师范大学学报》2008年第6期。

[15]萧红、袁媛:《百年中国道教文献语言研究综述》,《武汉大学学报》2013年第4期,第67页至73页。

[16]叶贵良:《敦煌道经词汇研究》,浙江大学博士学位论文2004年。

[17]赵保佑:《老子、道教、道教文化》,《中州今古》2002年第2期,第32页至39页。

(作者系安徽师范大学文学院2016级汉语国际教育专业本科生)

[责编崔达送]