京津冀一体化背景下教育资源共享机制的探索研究

2020-05-30黄麟凯

孙 健,黄麟凯

(华北理工大学,河北唐山 0632100)

北京、天津、河北(以下简称“京津冀”)协同发展是国家重大发展战略之一。致力于推动京津冀地区的协同发展,在《京津冀协同发展规划纲要》的指导下,京津冀地区的交通、生态、创业、公共服务等产业链得到了大力发展。随着京津冀教育协同发展战略的深化,京津冀基础教育资源共享已成为京津冀协同发展的基本共识,并关系到该区域协同发展的整体推进。

一、京津冀协同发展背景

据国内研究表明,京津冀交通一卡通使用范围已覆盖辖区内9 个城市,三个省市的城市交通网建设正在火热进行中,京津冀交通一体化项目正在逐步实现。在卫生医疗方面,河北燕达医院和北京朝阳医院联合开展合作的首家异地医疗联盟于2017年成立,燕达医院和北京医保系统顺利完成对接,成为北京地区首家异地结算单位。京津冀三地的重点医疗项目合作随着时间的发展也在不断的推进,并启动了北京-曹妃甸、北京-张家口、北京-燕达等多个重点医疗卫生合作项目[1]。“百年大计,教育为本。”京津冀地区一体化建设除了上述交通和医疗卫生事业,在教育资源共享方面也颇有成就。教育服务的均等化是京津冀地区协同发展的重要方向,现已取得了显著成就。2017年2月,在“十三五”京津冀教育协同发展计划的指导下,京津冀地区确立了教育协同发展的方向、目标和纲要。2014年至2019 年,河北省共有6 所职业类院校加入了北京交通职业教育集团;北京师范大学基础实验学校成功在天津武清建立;北京景山学校曹妃甸分校也正式开始招生;张家口市崇礼县人民政府和北京联合大学旅游学院共同签署了旅游教育战略合作框架协议;北京化工大学秦皇岛校区也正式开工建设。截止2020年,京津冀三地通过协同发展建立联盟校等形式实现了对100余所中小学校、职业学校、幼儿园的帮扶,有效地促进了京津冀地区的教育协同发展规模[2]。

二、京津冀教育资源布局现状

与“长三角”地区、“珠三角”地区协同发展格局相比较,京津冀地区一体化进程呈现出相对滞后的特点,三地在教育资源的配置上呈现出明显的差异,资源的布局呈现出非均衡性的特点。

(一)京津冀地区师生对比分析

表1 京津冀地区师生对比分析

表1 中对京津冀地区基础教育阶段师生对比情况进行了展示。可以看到的是,三个地区的师生对比呈现出鲜明的差异,师生比数值高的地区表示该地师生处于明显的不均衡的状态,教师的数量明显低于学生的数量。一个教师需要负责过多的学生,这将不利于学生的成长,也不利于教师密切关注学生的发展情况,教师分配到每个学生身上的时间就会减少,最终对教育成果造成负面影响,进而影响教育质量。从表1 中可以看出,河北地区的师生比最高,教师最缺乏;其次是天津地区。在最高值-最低值的比较中,三地最大的比值差异高达12.10。

(二)专任教师学历对比分析

表2 京津冀地区专任教师学历对比分析

教师的素质和质量与基础教育的质量存在着密切的关系。从表2 中可以看出,在教师学历方面仍然存在着较大的差异,三地教师学历水平呈现出明显的区别,处于一种不均衡的状态,北京地区教师的学历水平普遍高于天津地区和河北地区教师的学历水平。

(三)三地高职教育资源的差异对比分析

表3 三地高职教育资源的差异对比分析

通过表3 对三地高职教育资源的差异对比分析,可以发现,河北的高职院校数量要明显多于天津和北京。河北地区人口和毕业生的数量明显多于天津和北京地区,但在生师比方面,河北地区师生比处于严重的失衡状态,教师的数量不足将不利于教学质量的提高。在师生公共财政预算支出方面,河北地区的学生数量最多,但人均教育经费支出却是最少,只有0.76 万元,远低于北京地区的4.03 万元,教育投入呈现出明显不均衡的状态。北京市的生均教育预算支出费用显著多于另外两个省市[3]。

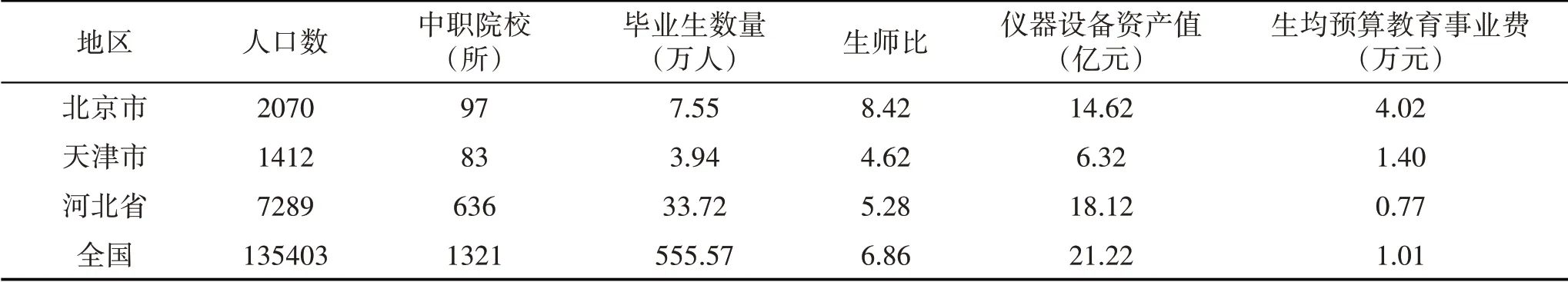

(四)京津冀及全国中职教育发展状况

表4 京津冀及全国中职教育发展状况

通过表4 对京津冀三地及全国中职教育的发展状况进行对比可以看出,河北地区中职院校的数量明显多于天津和北京地区。同时,河北地区的人口和毕业生数量也明显多于天津和北京。在仪器设备资产值的比较分析中,我们发现,三地区的仪器资产值存在着明显的差异,天津地区的仪器设备资产值明显比另外两个省市要低,河北省是最高的省份,这与河北是教育大省和中职院校数量多存在一定的关系[4]。在生均预算教育事业费的比较中,三个地区之间的生均教育费用指数存在明显差异,河北省的预算支出明显低于另外两个省市。

(五)京津冀地区教育配置分析

从上述分析可以看出,京津冀三地在教育资源的配置方面存在着显著的差异,呈现出非均衡性的特征。而三地教育资源配置的失衡除了在上述差异外,在学科授权点、高水平师资、平台、高等院校教育经费等方面都存在着明显的差异。如在教育经费的配置方面,高校的教育经费配置是按照地区的经济实力和“211”“985”高校数量来进行配置的,这是目前我国教育经费配置的重要参考方向,这种教育经费配置的方法已经严重妨碍了京津冀地区高校教育经费配置的合理性[5]。北京的“211”高校数量明显多于天津和河北,是天津的7.7 倍,是河北的23 倍,这就导致了北京的总体经费支出明显多于河北和天津。此外,在博士研究生和硕士研究生学位授予点数量方面,三个地区也呈现出明显的差异,这也导致教育资源不均衡,影响三个地区的协调发展。

三、教育资源共建共享机制

(一)高等教育合作机制的建立

建立共享共建的教育资源分配机制是京津冀地区协同发展规划纲要提出的具体的要求。目前三个地区的教育资源呈现出明显的不均衡,需要及时地建立区域高等教育合作战略[6]。相关部门应针对京津冀地区目前教育资源配置出现的问题以及教育现状进行充分、详实地调查和研究,确立科学的战略合作目标,达成信息互联的合作发展意识,并对在合作发展中可能会遇到的问题进行提前的预测,对重点的问题进行研究,对有关建设方案可行性进行论证。三个地区要保持友好的交流沟通,建立有效的官方协调机制,积极整合区域内的教育资源,争取早日实现教育资源共享。

(二)加强京津冀地区教育资源配置

在京津冀地区教育资源配置方面,政府要发挥其运用的作用,有效支持并引导教育事业的发展,在教育行业中投入更多的资金。在此基础上,政府也需要改变对教育投入的形式,对于教育落后的地区,要重点扶持。除此之外,政府在一定程度上应该提升教师的待遇。从上文当中的论述中可以看出,京津冀地区的教师资源分配以及师生比存在明显差异。众所周知,河北省是教育大省,每年毕业人数是天津和北京的数十倍,但是其教师数量却并未达到平均水平,这对于当地教育质量的提升十分不利,这也会间接影响北京、天津等地的教育事业发展。对此,政府应进行有意识地引导,从而促进京津冀三地教育的协调发展[7]。

(三)建立区域高校联盟

区域高校联盟是指在一定区域内,由各大高校建立起来的有共同战略目标的院校联合体。如我国的高校联盟、C9 联盟以及卓越大学联盟,这些高校在一定程度上引领了当地教育事业的飞跃发展。在特定的高校联盟中,各个院校的教学资源实行共享制度,并且通过学校间的优势互补,很大程度提升了高校联盟中各个院校的教育水平。在特定的时间内,高校联盟可以通过共同的战略目标,制定自身的发展规划,按照各个院校的“自愿联盟”的原则成立专门的合作委员会,制定明确的规章制度对各个院校进行制约。

(四)线上资源的共享

随着互联网信息技术的不断发展,电子设备成为学生群体最为广泛的学习媒介。在这大背景下,学生通过电子设备进行学习与工作成为了现实。学生利用特定的电子设备,通过图片、视频、音频等多种方式,进行多元化学习。高校联盟可以通过线上教育资源的共享,建立一体化线上学习平台,将各个院校的学习资源纳入其中,从而让学生们能够通过互联网线上平台,实时接收其他院校的学习资源,实现资源效率的最大化。

四、结语

服务均等化是京津冀协同发展战略的重要方向,并在多个方面都取得了突出的成就。但是不可否认的是,目前京津冀地区的教育资源配置还存在着明显的问题,这体现在生师比例、教育经费的支出、设备仪器等方面,对区域内资源协同发展造成一定的阻碍。在今后的工作中,政府需要加大资金投入,建立广泛的区域合作联盟,建立有效的区域高等教育合作战略,推广移动资源,推动区域教育资源共建共享。