健康城市背景下大空间公共建筑的建筑设计防疫预案探讨*

——以大型体育馆建筑为例

2020-05-30LONGHaoXUEKe

龙 灏 薛 珂 LONG Hao, XUE Ke

0 引言

2020年新冠肺炎疫情在我国湖北省武汉市暴发。为抗击疫情,武汉市从紧急启动建设“火神山”“雷神山”两个应急医院,到将一批体育馆、博览中心、会展中心甚至仓储物流园、空置工业厂房等改造成为收治确诊轻症患者的“方舱医院”[1],种种“临时医院”的应急建设不一而足。其中,本次疫情中采用的新应急医院形式(笔者将其命名为“武汉式方舱医院”)引起了建筑界的共同关注。不仅其他疫情紧张的城市也相继启动了类似建设,有些省市还紧急出台了相关专业性规程[2]。疫情全球大流行后,各疫情严重的国家也纷纷建设类似的应急医院[3]。其中,本是为民众强身健体提供空间、“健康城市”建设中最主要的建筑类型——大型体育馆建筑成为“武汉式方舱医院”的原型的主体之一。

20世纪80年代世界卫生组织(WHO)提出“健康城市”理念。随着人们对“健康”内涵的理解逐步加深和延展,“健康城市”中所谓的“健康”也不再简单地指城市中的人不患疾病,而是涵盖了生理健康、心理健康和社会健康,“健康城市”成为从个人行为到城市规划的综合概念。在“健康城市”的框架下,作为组成城市空间的主要元素之一的公共建筑,特别是体育场馆,成为维持和提高市民日常生活健康的重要场所,而医院建筑则是进行医疗救助不可或缺的类型。在我国多个“健康城市”的建设中,人均体育设施用地面积和每千人拥有的床位数都是重要指标[4]。

当前,我国各城市体育场馆普遍有数量不足、人均面积较少的问题[5],可以预见在未来落实“健康城市”建设目标的进程中,体育设施作为主要的建筑类型,数量增加的同时规模也不会小。而新冠肺炎疫情则提示人们应该意识到,未来新建设的体育场馆中的一些项目应该作为“战略预备队”来考虑,以在应对突发超大规模烈性传染病疫情时可以被快速改造为“应急医院”使用。本文即从健康城市建设背景出发,着重探讨未来新建的以大型体育馆建筑为代表的城市大型大空间建筑如何在建设之初就以“平战双轨”为出发点,在规划布局与建筑设计中应对疫情需求的设计策略。

1 初步思考

在正规医院不堪重负的情况下,“武汉式方舱医院”扩大了城市开设的传染病病床总数,满足全部收治确诊病患并将其与健康人群隔离的需求,一定程度上解决了“应收尽收”的问题。但作为权宜之计,在没有预案、匆忙中实施所产生的建筑学问题在“技术上”仍有不足之处。建筑界不应因为“武汉式方舱医院”似乎解决了问题而忽略自己的专业责任。如果未来还要面对超大规模疫情需求而进行改造,作为城市大型大空间建筑中建设体量最大的体育馆建筑,应该在设计阶段采用何种策略、在正常的建设阶段做出何种技术处理,以适合应急改造建设,是建筑学当下值得思考的问题。

1.1 改造的合理性与可能性

现代城市中的大型大空间公共建筑在自然灾害之后被用作救灾避难临时收容空间的做法在全世界范围内都是通行的。这些大空间建筑主要能为受灾民众在家园尽毁之后提供一个可以遮风避雨的临时居住空间。例如,在地震、海啸等自然灾害频发的日本,各级各类体育馆建筑历来都是灾害发生前后政府给受到影响的民众提供住所的临时救助中心。其中既有临时性很强的提供纯收容性居住的(见图1),也有可能持续一段时间,并能照顾到不同人群和家庭隐私需求而带有简易分隔的(见图2)。

因此,将体育馆改造为“应急医院”的合理性与可能性主要有:

(1)从布局来看,大型体育馆在城市规划布局中的均匀散点分布,能有效服务更多的城市片区。其周边交通发达,公交体系完善,便于各种物资的运输、人员的转运。场馆周边集散广场、停车场、室外运动场地等面积大,便于留出人员和物资的中转场地,能够给临时搭建的专用移动医疗方舱等可移动设施提供场地与空间,同时又利于改建后的“传染病医院”与周边其他城市空间的有效隔离。

(2)从建筑来看,大型体育馆建筑主体空间为宽敞、高大、无柱的室内空间,面积本身可以满足安置大量患者之需,同时也方便根据医疗流程增添不同大小的隔间来重新划分空间,灵活应对不同程度的传染性疾病的隔离空间需求。体育场馆的辅助空间数量多,房间尺寸多样,多流线分离,也适合作为不同需求的医疗空间使用。体育场馆往往有多个出入口,各个不同的出入口可作为医患分离、洁污分离的人员物资出入口,从而避免交叉感染(见图3)。

(3)从设备来看,体育馆必备的电子屏幕适合在特殊时期作为传达指令、传播知识的公共平台,独立的供暖、发电机房在突发情况下能保持能源和生活需求,而体育场馆高标准的消防设备也能够最大限度地避免发生其他灾害。部分大型场馆还设有底层伸缩的看台或隔层伸缩的座位,通过合理设计和利用可以对空间的扩大或灵活划分起到一定的作用。

1.2 改造的矛盾性与困难性

从空间需求本质上说,治疗传染病的医疗流程对建筑空间的需求完全不同于一般自然灾害之后民众对空间的功能需要。与传染病医院的功能需求相比,传统意义上只是提供临时居住的、包括体育场馆在内的城市普通大型大空间建筑在疫情来临时显然并没有在建筑设计上为此做好准备。主要问题是未达到传染病医院,特别是烈性呼吸道传染病医院的标准,具体包括以下方面。

(1)传染病医院有着严谨的医疗流程需求。对所有的传染病治疗来说,“隔离”是基本要求与手段,对呼吸道传染病来说尤其重要。我国国家标准《传染病院建筑设计规范》[6]1“总则”就明确指出:“传染病医院的建筑设计,应遵照控制传染源、切断传染链、隔离易感人群的基本原则。”

(2)传染病医院有着严苛的专业设备要求。传染病医院的建筑设备在各方面均有严格的流程流向要求和设计标准。例如,设计规范的强制性条文就要求“传染病医院内清洁区、半污染区、污染区的机械送、排风系统应按区域独立设置”。

(3)传染病医院有着严格的末端消杀标准。以污废水为例,国家标准要求呼吸道传染病区卫生间“排水管及通气管不宜与其他区域的管道连接,排水管应单独排出”“地漏要采用带过滤网的无水封地漏加存水弯”“空调冷凝水应集中收集并应排入污水处理站处理”等。传染性医疗废物的处理则有更严格的要求。

图1提供临时庇护的大空间

图2 带分隔的体育馆内部

从以上对传染病医院,特别是针对呼吸道传染病治疗的基本建筑要求来看,临时应急改造而成的“武汉式方舱医院”虽然按传染病医院的分区模式有一定的隔离分区,但在大空间建筑中大多采用的是20世纪初南丁格尔病房的超大病区设计(见图4),后期改建的“武汉式方舱医院”有些划分有少床甚至单人隔间。通间大病房没有隔离,不仅存在病患隐私问题,而且新发传染病如新冠肺炎的患者是否会互相影响在发病机制上并不清楚,显然还存在隐患。建筑设备方面则更难满足相关要求,洗漱洗浴厕所等临时搭建的卫生设施在诸多方面亦有数量不够、使用不便的问题(见图5),使患者在自由走动间也增加了疫情控制的不确定因素。

未来,面向传染病医院改造的新的大型体育馆建设必须有能避免这些问题的预案。

2 设计原则

作为功能明确的大型公共建筑,体育馆本身具有特殊的设计规范要求,而传染病医院因其更加特殊的性质与功能要求,也有严格的规范限制。因此,一个既符合体育馆设计规范满足日常使用需求,同时又完全满足传染病医院功能需求的体育馆设计几乎是不可能的,也是不经济的。但是,面对未来仍然可能出现的大规模疫情,一般意义上的“平战结合”需求应该转变为以“平战双轨”思想为指导,体育馆设计应该在现实约束下尽可能多地考虑改造为应急医院的情况,为传染病医院的特殊功能需求预留空间位置、设备接口,从选址布局到设备设施都做好一定的“战略储备”。

2.1 选址与总图

传统意义上大型体育馆的选址,往往在城市总体规划时就已基本确定,而根据我国现行《传染病院建筑设计规范(GB50849-2014)》[6]7(以下简称“《规范》”),传染病医院有严格的选址要求,且一座城市一般只建设1—2个,并应符合交通便利、远离危险生产区域、不设置在人口密集的居住与活动区域等要求,同时强制要求传染病医院医疗用建筑物与院外周边建筑应设置大于等于20 m的隔离卫生间距。由于临时改造的应急医院一般收治轻症病患,还应考虑病患病情恶化后转移到最近的专门传染病医院的距离问题,两者之间的交通联系应该顺畅便捷。因此,有应急医院改造可能的新建体育馆项目在建筑策划阶段选址时,首先应考虑其是否符合上述选址要求。符合要求的项目则在具体规划布局中进一步考虑下文所述的相关因素。

图3 体育馆内部流线示意图

图4 一战末期西班牙流感疫情中的美军战地医院与新冠肺炎疫情中武汉某方舱医院

总图布局时,除了本身的分区合理、流线清晰、间距满足等常规设计要求外,这一类体育馆总平面设计应在以下几方面特别注意与传染病医院的设计规范进行衔接。

(1)院区出入口不应少于两处(《规范》4.2.2条)

根据目前国内体育馆的发展状况,新建的大型体育馆将多以包括大型体育场、练习场馆等类型在内的体育中心里的单体建筑形式出现,大都拥有相对独立的片区。如果将整个体育中心片区作为应急医院的院区考虑,出入口的数量设置容易满足要求。但如果只考虑体育馆及周边环境单独隔离,需要在总平面设计时,留出足够量的出入口道路设置,同时应该考虑各出入口的间距,原则上不小于20 m且宜大不宜小(见图6)。

(2)医院出入口附近应布置救护车冲洗消毒场地(《规范》4.2.6条)

体育馆园区的人行入口往往与较大的集散广场相接,车行入口往往与较小的停车场相接。考虑改造为应急医院的可能性需要,对出入口连接的室外大空间进行评估,如停车场需要具备设置救护车冲洗消毒的场地条件,或是将人行入口作为车行入口的可能性。

除此之外,由于体育馆内原有室内空间的尺度、防护水平及功能流线等不适宜临时改造为大型医技用房,因此需要在室外场地中合适的位置预留或建设可以直接连接给排水、电气、通讯设备等管线的移动方舱医技设备车拼装场地。

2.2 空间与设备

一般来说,大型体育馆需要有明确的空间流线分离设计,尤其是观众使用的空间流线与运动员、现场转播媒体、赛事组织方等使用的空间流线一定有严格区隔。对于未来可能改造为应急医院的体育馆建筑设计,则应考虑原有的体育馆空间、流线分离如何适应传染病医院的医疗流程需求。

图5临时搭建厕所在室外的某方舱医院平面图

传染病医院要求住院区域有明确的“三区两通道”设置,即污染区、半污染区、洁净区和病患通道、医务通道(见图7)。体育馆改造为应急医院时,必然会使用场馆的中心比赛空间作为患者收治区(即污染区)。因此,设计时应以此为基础,将比赛空间与室外的连接流线作为污染通道,避免其他可能使用的流线与此流线交叉或共用某些空间,并在它们之间设置缓冲区。

体育馆改造为应急医院时,主要以设置住院病区为主。除“三通道”单向流线外,《规范》中对于病区的要求主要有空间尺度、走廊宽度、病床数量分隔等几个方面。这些要求均可以在改造为应急医院时通过对中心大空间的二次分隔设计来满足,在体育馆设计时无需过多考虑,因此不再赘述。《规范》还要求建筑符合无障碍设计,在体育馆设计中,流线中的无障碍设计本身也是考虑重点,但是如果考虑未来改造为应急医院,还需要在有可能成为病患通道的流线上设置无障碍设施或预留无障碍设施的空间。

图6合理的布局示意图

图7传染病区的“三区两通道”示意图

体育馆和传染病医院都对设备要求较高,且有专门的设备需求。在消防、温度调节、电气方面,两者重合度较高,均需设置安装高标准的消防设施、智能化大功率温度控制设备,以及应对停电等突发情况的发电设施等。但在给排水和通风换气方面,两者重合度低甚至要求相反。对于可改造为应急医院的体育馆设计,一方面希望未来会有适于“平战转换”的相关设备系统被开发出来进行应用;另一方面按照《规范》的相关要求,需要为给排水和通风设备等专业预留紧急情况下临时安装传染病医院设备的空间和管路。

3 设计策略和建议

在面向应急传染病医院的大型体育馆设计中,笔者提出以下策略和建议。

3.1 场地和疏散

一般来说,体育馆建筑外大面积的室外场地主要由集散广场、停车场和绿地3个部分组成[7]。其中,一般集散广场面积最大(见图8),适合作为体育馆改造为应急医院后临时安装移动医疗方舱的场地;停车场亦可作为部分临时设施用地;绿地则难以在保证卫生且不被破坏的情况下安置相关设施。

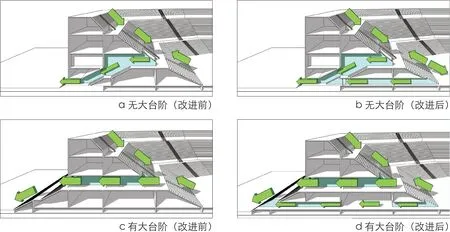

体育馆建筑设计时,为使观看体育赛事的观众与其他流线分离,并方便阶梯状的观众席合理分流,往往通过大平台将观众出入口设在观众席中间标高的位置。整体建在地面以上的体育馆,观众主要出入口往往需要经过大台阶;部分下沉的体育馆,观众主要出入口则基本与室外地面平齐。但体育馆改造为应急医院时,大量患者将集中在中央比赛场地而不是观众席上,对应的观众出入口不会承担大量人流出入,原运动员、赛事运营、媒体机构出入口将成为主要被使用的出入口。在使用体育馆的集散广场作为改造后的应急医院医技设施安置位置时,集散广场与非观众出入口的接驳便利程度往往不如观众出入口,矛盾明显。

因此,体育馆设计时若考虑突发疫情需要改造为应急传染病医院的情况,在整体布局时就应充分考虑上述问题并寻求预留解决方案。大面积的集散广场与室内中心比赛场地联系过弱的问题,可以考虑采用以下设计手法。

(1)观众席疏散出口如果无需经过大台阶直达室外地坪(见图9a),可以考虑为观众席疏散出口增设通往中心比赛场地的走廊,设常闭防火门并做好方向标识,防止疏散方向错误。改造为应急传染病医院时,开启防火门,实现集中隔离场地与室外临时设施的良好接洽(见图9b)。

(2)观众席疏散口需要经过大台阶或因其他问题不能直达室外地坪的(见图9c),可以使用运动员、赛事运营、媒体机构、贵宾等特殊的出入口作为室内隔离场地与室外临时设施的接口(见图9d)。考虑到上述出入口往往不直接通向最大的集散广场,可能与停车场、市政道路直接相接,应选取与停车场相接的出入口,并在设计时考虑停车场的尺寸,满足设置临时医疗设施的要求。

3.2 个人卫浴空间

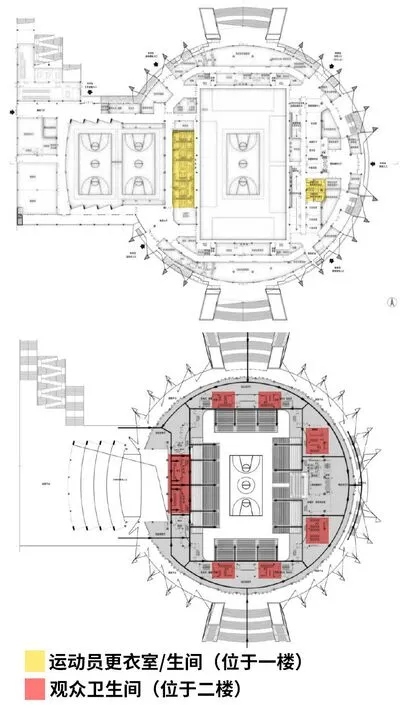

体育馆中卫生间的设置一般分为观众卫生间和其他卫生间,包括运动员卫生间、工作人员卫生间、贵宾卫生间等[8]。这些卫生间根据人流量设计得到的结果是:观众使用的卫生间承载力大且较集中;非观众使用的卫生间较小且与各个功能区联系紧密,整体分散,其中运动员卫生间往往还与更衣间、淋浴间相连(见图10)。根据使用要求,观众卫生间往往位于观众席中间标高或观众休息大厅旁,以更好地服务整个观众席(见图11a),其他卫生间尤其是运动员卫生间则位于与比赛场地平齐的楼层,但从中央比赛场地并不方便到达。

图8体育场馆的室外集散广场示意图

图9考虑特殊时期对接临时医疗设施的疏散设计示意图

在改造为应急传染病医院时,由于排污消杀的要求,往往不能直接使用体育馆内原有的卫生间,而需要在外部增设临时病患卫生间,以防止带病毒的污物排入市政下水管网。一方面造成病患如厕流线过长,增加交叉感染风险;另一方面相对于室内稳定的温度湿度环境,靠近外部空间舒适度较差,影响病患生理心理感受。增设的病患临时卫生间还会占用至少一个底层接地的出入口,对于整个临时医院的布局会产生影响。

若考虑突发疫情后改造为应急传染病医院的需要,体育馆设计中上述矛盾的解决一方面需要给排水设备专业的配合,另一方面则可以考虑空间布局调整:

图10 一般体育馆卫生间的布置示意图

(1)考虑改造为应急医院室内卫生间使用时,准备服务于病患的卫生间可单独设置一套带传染性污水处理的下水系统。平时可以在末端汇入建筑整体的排水系统排入市政下水管网;灾时需要能够断开两者联系,排入符合标准的污水处理设备,经处理达标后再排入市政下水管网,或单独设置封闭集污池待专用的抽污车集中收集运送至处理设施(见图11b)。

(2)空间上,在给排水设备能够配合的前提下,将运动员卫生间与淋浴间分设,方便排水系统的分设。若运动员卫生间数量不足以支持应急医院病患卫生间需求的,可以考虑将观众卫生间分为高低两部分,分别服务位于观众席上半区和下半区的观众;在改造为应急医院时,下半区的卫生间可与中心场地连通,为病患提供服务。

3.3 通风设备系统

图13 利用下回风和夹层改造简易负压隔离间示意图

图11考虑抗疫时期卫生间使用的空间设计示意图

图12 体育馆主要的气流组织形式示意图

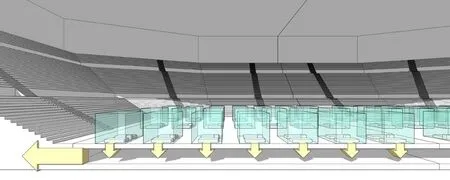

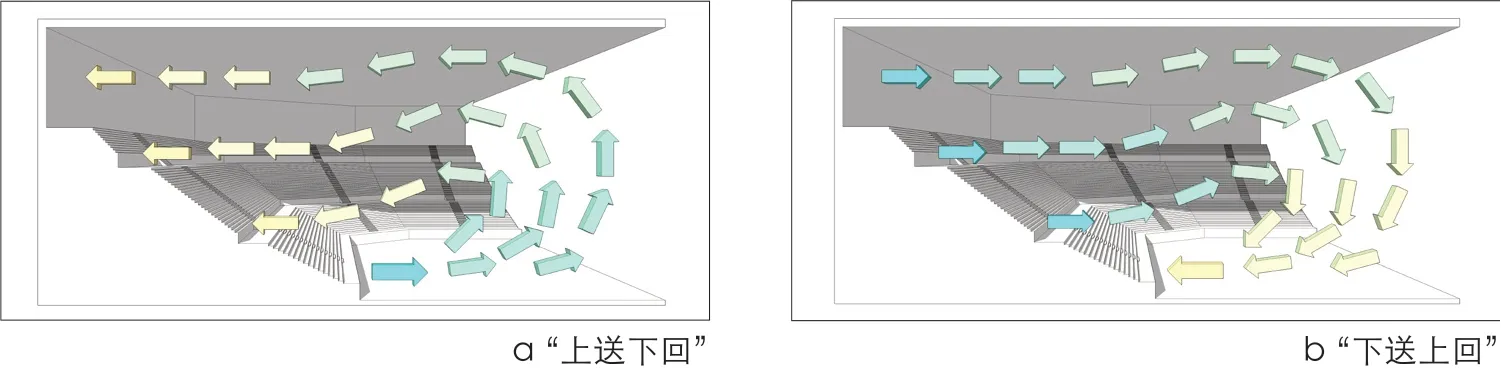

根据气流组织形式,体育馆通风系统大致分为“上送下回”“下送上回”“混合式”等,也有在观众席座椅下设置出风或回风口的方式。体育馆建筑具体设计时会考虑多种因素,形式多样但一般“上送下回”和“下送上回”两种气流组织形式的体育馆较为常见(见图12)。

根据已有研究成果[9],“下送上回”的气流组织形式更节能,换气效率更高。“上送下回”的形式在送风量大时在保证比赛区要求和观众满意度方面得到的评价较高;送风量与“下送上回”形式相同时,各项评价指标均较低。在考虑节能的当下,越来越多的体育馆使用“下送上回”的气流组织形式。这在平时能够兼顾节能与观众席上方空气洁净程度,但在疫情时期改造为应急传染病医院时,这样的气流组织形式容易使集聚在比赛场地上的污染空气扩散至整个体育馆。且当上部空间为医务工作者使用时,气流组织违反了“三区两通道”的要求。

考虑突发疫情改造为应急传染病医院的体育馆通风系统设计,需要做出如下回应。

(1)尽量使用“上送下回”的气流组织形式,特别是要将回风管道设置在比赛场地的周围,有利于集中收治区形成负压环境。根据需求,考虑预留回风设备的冗余功率,并预留有孔洞的夹层或在改造为应急医院时,搭建夹层地面。在夹层地面上安装临时负压隔间,污染空气经过夹层排往回风口(见图13),不与洁净区接触,符合“三区两通道”的气流组织要求。

(2)一旦决定在改造为应急医院时使用场馆本身的排风系统,则必须对排风系统的排出口加以特殊考虑,应留有加装消杀设备的接口,并保证改造后室外排风口的位置距离洁净出入口、病患康复出口、新风进风口以及周边其他建筑20 m以上。

4 结语

新冠肺炎疫情给国家和人民带来了重大的损失,也让全社会意识到,一旦遭遇如此规模的突发疫情,无论何地的日常医疗系统都难以第一时间将病患收治到位,必须有临时应急医院的建设储备。相对于临时选址、临时生产和临时建设,使用诸如大型体育馆这样的城市已有大空间公共建筑改造为临时医院,是未来应对超大规模疫情暴发的“平战双轨”思想的必然结果。而落实“平战双轨”思想,则必须在相关项目设计之初就充分考虑未来“战时”的使用需求,并在设备研发和建设投资中,用合理的“战略储备”为未来做好充足的准备。