开放式MR实时透视技术在颅脑病变穿刺活检中的应用效果

2020-05-29何祥萌张克宁鄢行畅刘凤海许玉军李成利

何祥萌,张克宁,鄢行畅,刘凤海,柳 明,许玉军,李成利*

(1.山东大学附属山东省医学影像学研究所磁共振介入科,山东 济南 250021;2.平度市中医院介入科,山东 青岛 266700;3.沧州市中心医院磁共振成像科,河北 沧州 061000)

准确的病理学诊断是合理治疗颅脑疾病的先决条件,穿刺活检及病理学检查在颅脑疾病诊断中占有重要地位。MR对于显示颅脑病变具有明显优势,既往低场强开放式MR用于引导颅脑病变穿刺活检[1],表现出良好的安全性及准确性。近年来,随着MR设备的更新进步,开放式高场强MR逐渐用于临床诊疗中,其中1.0T开放式MR实时透视技术已经在肝脏、肺、胰腺等介入诊疗中得到应用[2-4],具有操作简便、准确性高等优势。本研究观察1.0T开放式MR实时透视引导颅脑病变穿刺活检的安全性、可行性及诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2014年7月—2018年9月112例于山东大学附属山东省医学影像学研究所接受1.0T开放式MR引导颅脑病变穿刺活检患者的临床资料,男63例,女49例,年龄12~76岁,平均(53.6±13.4)岁。

1.2 仪器与方法 采用Philips 1.0T开放式MR系统,磁兼容性心电监护仪,高速电钻,磁兼容性圆头同轴穿刺针(16G,青岛万林医疗器械公司),半自动切割枪(18G,日本TSK株式会社)。

根据脑内病变位置选择适当手术体位。将患者置于与MR仪相连接的手术床上,用真空固定垫固定体位,将环形柔性接收线圈环绕并固定于患者头部,使之靠近预定手术区域。术中给予止血敏(2.0 g)持续静脉滴注预防出血,静脉给予钆喷酸葡胺(0.2 ml/kg体质量)进行增强扫描。将鱼肝油标记放置于患者头皮上,行增强MR快速序列扫描确定病灶靶点。避开大血管、静脉窦规划穿刺路径,并据以确定穿刺角度及深度。将患者移出MR磁体外,以利多卡因局部浸润麻醉,静脉给予地西泮镇静。应用直径为3.5 mm的钻头于穿刺点处钻孔。将患者移回MR磁体内,在实时透视MR图像引导下进行穿刺,通过观察显示器调整穿刺针方向,直至穿刺进入病灶靶点(图1)。实时透视序列包括T1W梯度回波(T1W gradient-recalled echo, T1W-GRE)、T1W快速自旋回波(T1W turbo spin echo, T1W-TSE)及T2W快速自旋回波(T2W turbo spin echo, T2W-TSE)。穿刺到位后将患者移出磁体,以18G半自动切割枪于病灶内切割取材,获取组织样本后送病理学检查。

拔除穿刺针后再次行MR扫描,观察有无脑出血等并发症,同时记录手术操作时间及穿刺针道数。手术操作时间为自摆位至拔除穿刺针的时间。术后24 h复查MR,评估有无迟发性脑出血,常规给予甘露醇及止血药物2~3天。存在少量脑出血时,给予药物保守治疗;发生严重症状性脑出血时行外科开颅手术治疗。

1.3 术后随访 记录穿刺活检术后接受外科手术患者术后病理结果;对未接受外科手术者进行1年以上影像学及临床随访。以外科手术后病理结果或随访结果作为最终诊断标准,计算穿刺活检对颅脑病变的诊断准确率、敏感度、特异度、阳性预测值及阴性预测值。

1.4 统计学分析 采用SPSS 22.0统计分析软件,以Fisher's精确概率法对比穿刺活检对直径≤1.5 cm与>1.5 cm病灶的诊断效能。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

112例患者共穿刺112个病灶,最大径0.91~4.53 cm,平均(2.32±0.81)cm;其中29例病灶最大径≤1.5 cm,83例>1.5 cm。共进行112次穿刺活检,均为1个穿刺针道;手术时间29~49 min,平均(39.24±4.58)min。穿刺术中4例出现少量颅内出血,其中1例硬膜外出血、3例脑实质内出血,出血量分别为2.3、8.7、0.6及0.5 ml,术后24 h复查MR未发现出血量增加,给予甘露醇和止血药物治疗3~7天后均好转,未见严重并发症,并发症发生率为3.57%(4/112)。

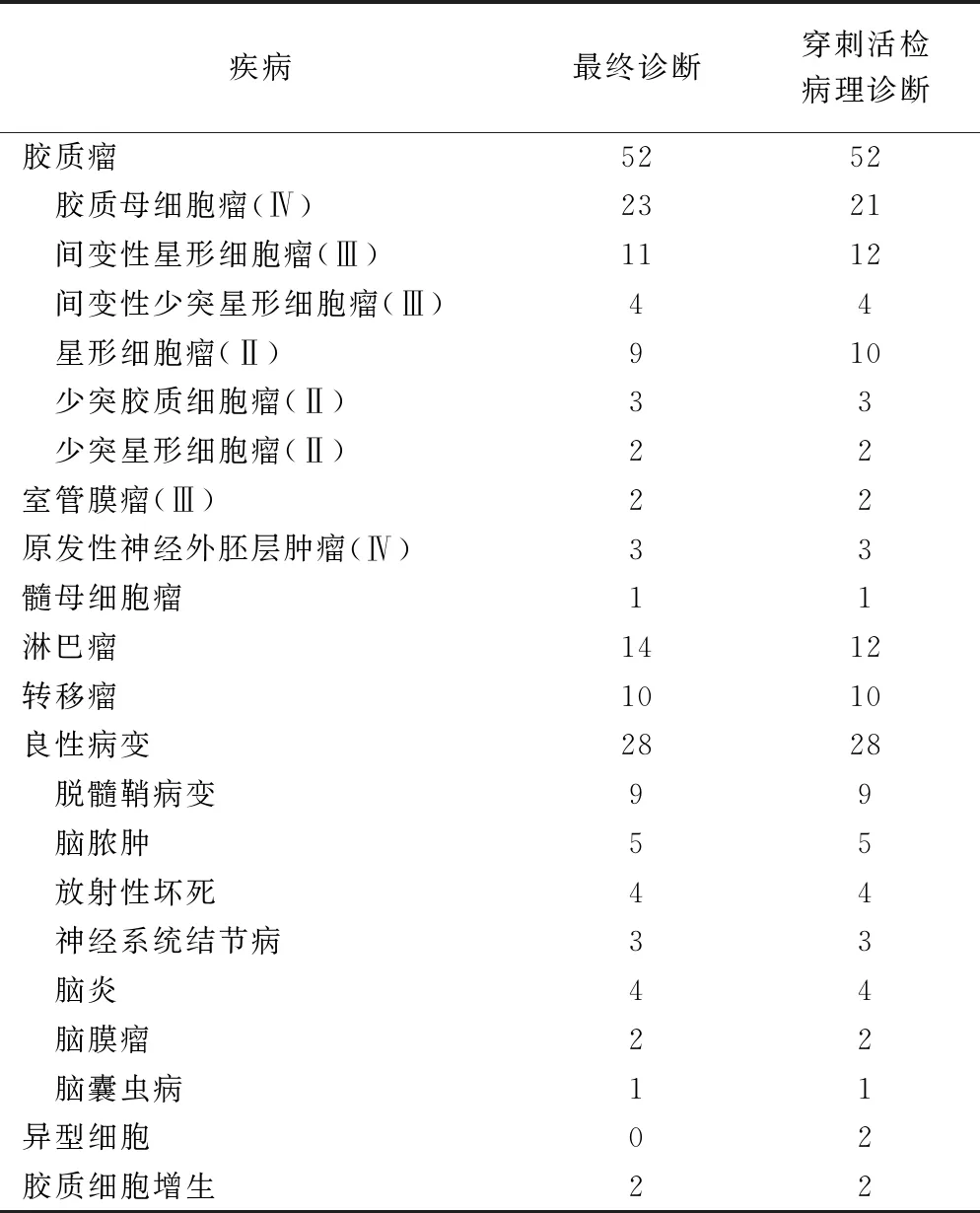

112例病灶均成功取材,其中108例获得明确穿刺病理学诊断结果(表1)。49例穿刺活检术后接受外科手术,获得术后病理学诊断;63例经随访确定最终诊断,随访时间12~25个月,中位随访时间16个月。与最终诊断结果对比,穿刺活检的诊断准确率、敏感度、特异度、阳性预测值、阴性预测值分别为96.43%(108/112)、96.34%(79/82)、96.67%(29/30)、98.75%(79/80)及90.63%(29/32)。

穿刺活检对于最大径≤1.5 cm病灶的诊断准确率、敏感度、特异度、阳性预测值及阴性预测值分别为96.55%(28/29)、93.75%(15/16)、100%(13/13)、100%(15/15)及92.86%(13/14),对>1.5 cm病灶分别为96.39%(80/83)、96.97%(64/66)、94.12%(16/17)、98.46%(64/65)及88.89%(16/18),差异均无统计学意义(P分别为1.000、0.483、1.000、1.000、1.000)。

3 讨论

既往文献[5-7]报道,颅脑病变穿刺活检诊断率为82.1%~99.3%,诊断准确率为63.0%~96.7%[8-9],本组穿刺活检诊断准确率为96.43%。目前立体定向框架引导及无框架立体定向引导为引导颅脑病变穿刺活检术的2种主要方式,主要缺点为术中缺少实时影像学反馈,可能出现穿刺针位置偏移、取材不准确,甚至导致严重并发症,如神经功能缺损和大量脑出血等[10]。本研究通过MR透视技术实时引导穿刺活检,能够发现术中出现的脑漂移,进而及时调整穿刺针方向,达到准确穿刺取材的目的。GRUNERT等[11]采用无框架光学导航系统定向引导脑活检,发现其对于较大病灶(最大径>1.5 cm)更加简便有效。本研究结果显示,在MR实时透视技术引导下,穿刺活检对于最大径≤1.5 cm病灶与最大径>1.5 cm病灶的诊断准确率、敏感度、特异度、阳性预测值及阴性预测值差异均无统计学意义;之所以对于较小病灶也能达到较高的诊断准确率,主要由于MR实时透视技术采用多参数成像,可同时清晰显示病灶及穿刺针,能以2幅交互垂直的MR图像观察病灶与穿刺针的相对位置关系,保持穿刺针的方向正确,进而保证了穿刺的准确性。

表1 穿刺活检病理学结果及最终诊断结果(例,n=112)

本组结果中存在1例假阳性、3例假阴性病例。4例穿刺后未获得明确病理诊断,其中2例活检过程中病灶内出血,导致取材量不足,病理结果显示异型细胞,术后病理学检查分别诊断为间变性星形细胞瘤及淋巴瘤,此2例为假阴性病例;2例显示胶质细胞增生,患者既往曾接受放射及化学治疗,经过18个月的随访观察考虑肿瘤假性进展。另1例假阴性病例穿刺病理诊断为脱髓鞘病变,后经脑脊液细胞学检查诊断为淋巴瘤,考虑肿瘤异质性为本例穿刺病理诊断不准确的原因。本组穿刺活检1例假阳性病例穿刺病理考虑低级别胶质瘤,外科手术后病理学证实为脱髓鞘病变。文献[12]报道,脱髓鞘病变有时也会存在胶质细胞过度增生,部分“Creutzfeldt-Peters cells”与胶质瘤肿瘤细胞病理学形态非常相似,可能导致病理学错误诊断。

1.0T开放式MR实时透视引导下颅脑病变穿刺活检术中,2个方位实时MR图像可以快速切换,单幅图像成像速度可快至2.0 s,并可在动态模式下快速调整穿刺针,不需要停止MR扫描及将患者频繁地移进移出MR磁体。本组穿刺活检手术时间为(39.24±4.58)min,较文献[13-14]报道明显缩短[(114.0±42.8)min、(99±28)min],原因可能为MR可快速成像并实时透视引导,且无需安装立体定向仪及导航设备。

本组并发症发生率为3.57%,与文献[10,15]报道颅脑穿刺并发症发生率3%~12%、死亡率1.1%相比处于较低水平,且未出现严重并发症及死亡病例。通过术中实时图像反馈,可及时发现患者体位的轻微变化及出现的脑漂移,当针道偏移时可及时调整,所有病例均一次穿刺到位。WOODWORTH等[10]报道,对位于大脑皮层区域的病变进行立体定向框架脑活检时,11%的病例需要增加穿刺次数。本组未因第1次穿刺不准确而需要增加穿刺次数,有助于减少并发症。

本研究的局限性:为回顾性分析,可能存在病例选择偏倚;未与立体定向框架脑引导的穿刺活检进行对比观察,包括诊断价值、并发症发生率及手术操作时间等。

总之,1.0T开放式MR实时透视技术引导颅脑病变穿刺活检的准确率较高,且安全性较好,能够简化手术流程并缩短手术时间,可作为一种新的引导技术用于颅脑病变穿刺活检。