依据COI基因及形态特征鉴定蛀害红松和樟子松的梢斑螟1)

2020-05-29卢孟解丹宋效惠迟德富

卢孟 解丹 宋效惠 迟德富

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

赤松梢斑螟(Dioryctriasylvestrella)是危害针叶树种的重要钻蛀性害虫,其主要寄主植物为红松(Pinuskoraiensis),在球果、枝梢及树干中均有发现[1-3]。除此之外,在藏东南地区赤松梢斑螟也会危害高山松(P.densata)[4]。近10年来,在黑龙江省、吉林省樟子松(P.sylvestrisvar.mongolica)和红松枝干大量受到梢斑螟属害虫的危害,使大量的樟子松折枝、断头、枯萎、死亡。仅在齐齐哈尔地区发生面积就超过1.3万hm2,危害重的林分樟子松受害率达到100%,断头枯死树在30%以上。在加格达奇樟子松种子园危害面积达到270 hm2。在黑龙江省抚远县、勃利县和桦南县等地也有大面积樟子松和红松被害。现有研究认为危害樟子松的梢斑螟属(Dioryctria)害虫主要为樟子松梢斑螟(D.mongolicella),在树干、侧枝的韧皮部与木质部之间蛀食为害[5-6],并认为该害虫发育不整齐世代严重重叠,以各龄幼虫在枝干越冬,从每年的春季到秋季均能在枝干的被害处发现幼虫和蛹,同时在野外发现成虫。尚未见赤松梢斑螟危害樟子松的报道。通过前期观察发现,在勃利地区危害红松树干及侧枝的梢斑螟属幼虫,与加格达奇、齐齐哈尔地区危害樟子松的幼虫外部形态相似,其为害状也相同,均会在被害处形成掺有颗粒状排泄物的凝脂团。确切鉴定种类是有效控制害虫危害的根本前提,为确定危害樟子松和红松枝干的害虫的具体种类,本研究将通过形态特征及分子生物学技术进行鉴定。

核苷酸序列,特别是线粒体DNA(mtDNA)序列已经被广泛应用于物种界定[7-8]。随着Hebert et al.[9]提出DNA条形码的概念以来,COI基因逐渐成为物种分类研究的重要分子标记手段。近些年来,基于COI基因对梢斑螟属系统发育的研究较多:于潇翡等[10]分析了华北地区4种梢斑螟遗传分化;Roe et al.[11]用COI基因序列对180个梢斑螟样本进行鉴定,区分出8个种。这些研究证明了利用COI基因鉴别不同梢斑螟种类及划定物种界限的有效性,因此本研究将基于COI基因确定待鉴别物种间的系统发育关系,用于辅助鉴定。

1 材料与方法

1.1 供试虫源

于黑龙江地区红松林及樟子松林内采集活体幼虫,采集信息详见表1。采集结束后将部分幼虫固定于体积分数95%的酒精中,用于观察其毛序,并进行基因组提取;其余幼虫通过室内饲养获得成虫,以进行外部形态及外生殖器鉴定。幼虫毛位图的绘制参考陆近仁等[12]及朱弘复[13]。

表1 黑龙江地区梢斑螟属幼虫采集信息

1.2 目的基因的提取与扩增

基因组的提取参考Roe et al.[11,14-15]所用样本容量,每个种群选取10只待测样本。使用天根DNA提取试剂盒(DP304),并参照试剂盒中提供的方法从样本中提取总DNA。使用通用引物对线粒体COI基因片段进行PCR扩增,上游引物LCO1490,5′-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3′;下游引物HCO2198,5′-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3′[16],由北京睿博兴科生物技术有限公司合成。PCR反应体系为50 μL,其中DNA模板1 μL、上游引物2 μL、下游引物2 μL、PremixTaq酶25 μL以及20 μL ddH2O。PCR反应程序根据Du et al.[17]调整,94 ℃预变性5 min,94 ℃变性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸1 min,共35个循环,72 ℃总延伸7 min。

PCR产物用1%琼脂糖凝胶电泳检测,验证目的条带,后委托北京睿博兴科生物技术有限公司对扩增产物进行纯化和测序,测序引物同扩增引物。为保证测序结果的准确性,采用正反双向测序。

除采自黑龙江地区的梢斑螟种类外,其余物种的COI基因序列均来自于GeneBank。

1.3 数据分析

测序结果用DNAstar v7.1软件包中SeqMan程序进行拼接和校正,并去除序列两端引物部分。利用Primer Premier 5软件翻译成氨基酸序列进行比对,确定密码子起始位置。

使用MEGA v7.0软件进行多重序列比对,计算DNA序列的碱基组成、突变位点,并进行碱基替换分析、遗传距离分析和系统发育分析[18]。其中,遗传距离选用Kimura 2-Parameter模型进行计算。系统发育树的构建采用邻接法(NJ)和最大似然法(ML),通过1 000次自举运算进行检验,系统发育树各分支的置信度以自举值表示[19]。NJ树选用p-distance模型,ML树选用GTR+G+I模型。通过DAMBE v5软件进行碱基替代饱和度检验[20]。利用DnaSP v6软件统计单倍型数目及频率[21],保留不同的单倍型上传至GeneBank。

2 结果与分析

2.1 形态特征比对

用于鉴定的样本具有相同的形态特征。

成虫(图1a):雌雄同型,体长12~16 mm,翅展28~32 mm,触角锯齿状。头部及前胸黑褐色,腹部灰褐色。前翅斑纹明显,内横线、中横线及外横线灰白色。内横线向基部形成1个三角形尖突;中横线波浪状,向外缘形成3个弧形突;外横线曲折,向基部形成2个尖突,向外缘形成1个尖突。中横线与外横线之间有1灰白色肾形斑。亚基线灰白色,中横线到基横线之间靠近后缘部分为黄褐色,并被内横线分割。亚外缘线灰白色,掺杂黑色鳞片,外缘黑色。后翅灰褐色,外缘颜色较深。前、后翅缘毛均为灰褐色。

外生殖器(图1b-e):雄性外生殖器爪形突顶端钝圆,颚形突两侧宽臂呈弓状与背兜相连。抱器背呈阔镰刀状,抱器端伸出短尖突弯曲如钩,抱器背一侧有纵向褶。背兜呈倒V字形。阳茎端环圆形,伸出两臂与背兜相连。基腹弧狭长,端部收缩且棱角明显。雌性外生殖器囊导管有纵向褶皱,基部稍宽,交配囊内有大量细刺。

幼虫(图2):头部黑褐色,前胸背板黑色发亮,体表灰黑色。第1胸节前胸气门盾较大,包围气门约四分之一;毛片中部上下排列2根刚毛,上侧刚毛较短。第2胸节及第8腹节亚背毛毛片上有一浅色圆斑。第9腹节亚背毛2个毛片相连或稍有分离,侧毛群位于同一毛片。腹足趾钩双序环式,臀足趾钩双序缺环式。

2.2 序列分析

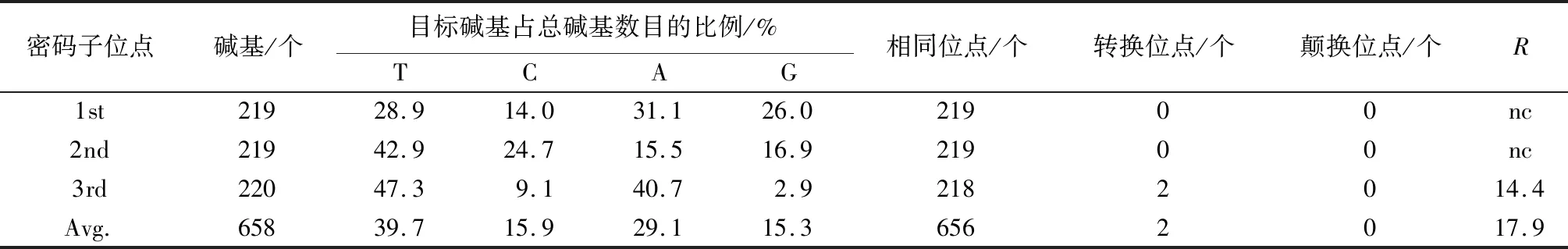

测得样本的COI基因序列30条,经比对、剪切后序列长度为658 bp,无碱基插入、缺失突变。通过多重序列比对,发现7个变异位点,6个简约信息位点,1个自裔位点。由表2可知,COI基因序列的A+T占总碱基数目的比例为68.8%,具有明显的AT偏倚性。碱基替换主要发生在密码子第3位点,转换数高于颠换数,符合碱基替换规律。

由表3可知,COI基因多重序列中7个变异位点将30条序列划分为5个单倍型(Hap1-Hap5)。其中Hap3为共享单倍型,在勃利和齐齐哈尔地区均有出现,且所占比例较高。除Hap3外,其他单倍型均为各地理种群独享单倍型。

表2 COI基因序列碱基组成与替换

注:R表示转换位点与颠换位点的比值,当颠换位点为0时无法计算,记为nc。

表3 不同梢斑螟的COI基因单倍型及GeneBank登录号

注:*来自于GeneBank的COI基因序列。

2.3 遗传距离

结合样本序列,从GeneBank上下载4种梢斑螟COI基因的5条序列(Hap6-Hap10)作为内群,以及1条目纹栉角斑螟(Ceroprepesophthalmicella)COI基因序列(Hap11)作为外群,见表3。其中,赤松梢斑螟和大梢斑螟(D.magnifica)均属于赤松梢斑螟种团(Sylvestrellagroup);目纹栉角斑螟与梢斑螟同科不同属,适合作为外群进行相关分析。

根据表4可知,已知物种间的遗传距离(0.044~0.130)均大于种内遗传距离(0~0.005)。待鉴定物种与赤松梢斑螟间的遗传距离最小(0.004),处于种内遗传距离范围,与其他梢斑螟种类间的遗传距离(0.045~0.096)处于种间遗传距离范围。其中,赤松梢斑螟和大梢斑螟之间的遗传距离(0.044)明显小于与云杉梢斑螟(D.schuetzeella)之间的遗传距离(0.093~0.094)。更大的种间遗传距离(0.116~0.130)则来自于内群与外群之间。

表4 不同种类梢斑螟及外群种内、种间遗传距离

注:*外群。

2.4 系统发育

通过碱基替代饱和度检验得:Iss(0.069 2) 成虫前翅斑纹明显,有3条波纹状横带,中室端有一肾形斑;雄性外生殖器抱器背阔镰刀状,有纵向褶,抱器端伸出短尖突弯曲如钩;与王平远等[22-23]对赤松梢斑螟的描述一致。又与Piao et al.[24]描述的赤松梢斑螟幼虫进行比较,发现所采幼虫的毛序与之相同:第1胸节前胸气门盾较大,中部上下排列2根刚毛;第9腹节亚背毛2个毛片相连或稍有分离。在不同寄主上获得的样本,其外部形态、外生殖器及幼虫毛序未见明显差别,因此形态特征的鉴定结果均为赤松梢斑螟。 样本的COI基因序列间仅存在7个变异位点,序列相似度较高。在勃利和齐齐哈尔地区发现共享单倍型(Hap3),2个种群可能存在基因交流[25]。通过遗传距离分析发现,样本与赤松梢斑螟间的遗传距离(0.004)明显处于种内遗传距离范围(0~0.005)内。在系统发育树中,样本与赤松梢斑螟明显聚为一支,且相互嵌合。因此所测样本应为同一物种,与形态鉴定结果一致,可以认为7月份中下旬采自齐齐哈尔和加格达奇地区、9月份初采自勃利县的幼虫均为赤松梢斑螟。 通过分析碱基组成发现,COI基因序列的A+T占总碱基数目的比例为68.8%,具有明显的AT偏倚性,符合昆虫线粒体基因碱基组成特征[26]。突变碱基多发生于密码子第三位点,以同义突变为主,很少导致氨基酸替代,突变后的基因受自然选择压力小,突变碱基易固定[27]。这些突变大多不能对物种进化产生压力,但却经历了物种的演变过程,因此COI基因能够作为一个标尺对系统发育关系进行衡量。 对所计算的遗传距离进行分组,比较种内(0~0.005)、赤松梢斑螟种团内(0.044~0.045)、梢斑螟属种团间(0.093~0.096)遗传距离范围,结果与Roux-Morabito et al.[28]针对冷杉梢斑螟种团(Abietellagroup)计算的各项遗传距离范围基本重合:种内(0~0.011)、冷杉梢斑螟种团内(0.011~0.049)、梢斑螟属种团间(0.051~0.086),其中用于比较的种团亲缘关系不同,所以种团间遗传距离范围存在差异。可见,不同分类阶元下的遗传距离范围有明显差异,通过与不同亲缘关系的已知种进行比较,能够快速确定未知种的分类地位。 从系统发育树看,赤松梢斑螟和大梢斑螟均属于赤松梢斑螟种团,明显聚为一支,云杉梢斑螟单独一支,与传统物种划分相吻合。因此,COI基因序列适用于梢斑螟属昆虫的鉴定。3 结论与讨论

3.1 鉴定结果

3.2 COI基因的有效性