政府职能转变视角下公共资源交易服务绩效评估研究

2020-05-28李月

摘 要:在梳理我国公共资源集中交易发展历程和归纳各省市公共资源交易特点的基础上,阐述了公共资源集中交易与政府职能转变之间的关系。根据《国务院机构改革和职能转变方案》对公共资源交易工作的要求,设计了基于政府职能转变的公共资源交易服务绩效评估指标系统。以C市公共资源交易服务中心为样本,采用層次分析法和模糊综合评价法对其公共资源交易服务的绩效进行了评估和分析,并得出相应结论。

关键词:政府职能转变 公共资源交易 绩效评估

一、研究背景

(一)公共资源集中交易在我国的发展

广义的公共资源是指由共同体成员共同享有并有共同体所有权的自然资源[1]。公共资源交易是指国家出资事项的交易,主要包括工程建设招投标、土地和矿业权交易、企业国有产权交易、政府采购等[2]。在实践中,我国较早纳入公共资源交易领域并进行规范化管理的公共资源主要包括“工程建设项目招投标”以及“政府采购”。其中,工程建设项目招投标工作的相关制度建立,始于改革开放初期,并与90年代进一步完善。这期间招标投标面积占当年施工面积百分比由1984年的4.8%提升到了1996的54%(部分省市如江苏、河北、陕西等达90%以上)[3]。1999年《中华人民共和国招标投标法》诞生,2012年《中华人民共和国招标投标法实施条例》正式实施。除工程建设项目招投标,还有许多公共资源交易分散在各个主管部门,例如建设工程、国土资源、政府采购、交通工程、水利工程、国有企业资产等项目的招投标和相关运作分别归属建委、国土局、财政局、交委、水务局、国资委等单位,各单位分散多头管理,分别进行招投标工作。这种工作方法既可能带来资源浪费,还可能存在较大的寻租空间。因此2012年6月,全国公共资源交易市场建设工作推进会召开,提出加快建立统一规范的公共资源交易市场的目标。这一目标的提出,意味着我国对公共资源交易的规范,从工程项目逐渐扩展到政府采购、土地建设以及更为广泛的公共资源范围。

(二)各省市公共资源交易特点

2012年前,全国已有多个省市尝试建立统一的公共资源交易中心,早期代表城市及其公共资源交易中心成立的时间、主要运行特色如表1所示。

以上代表城市的交易中心皆成立于全国公共资源交易市场建设工作推进会(以下简称“会议”)召开前,自2012年“会议”之后,全国范围内更多的省市加入了统一公共资源交易平台建设的队伍,2012年年底,全国建成县级以上统一公共资源交易中心1190个,其中省级中心947个,地市级中心229个,县级中心14个[4]。

从全国范围看,新建交易中心大多是将原有分散在各部门的交易工作进行整合,整合模式主要分为物理整合和化学整合两类。物理整合是将交易中心作为空间集中平台,被整合单位入驻中心,但人和职责都归各个单位管辖,只有工作地点集中;化学整合则按照管办分离的要求,将被整合部门的职权和人员编制都从原单位划到中心。

在具体实践中,各省市还有更丰富的模式。例如南昌模式的公共资源交易中心采取“省市合一”方式建设;四川省公共资源交易中心与省政务中心合并建设;部分城市采取“一委、一中心”“一委、一办、一中心”或“一委、两办、一中心”模式;合肥模式在前者基础上再加一层监管,由公共资源交易管理局下设两个平级单位:公共资源交易中心和一个具有行政权的公共资源交易监察支队,其中交易中端由中心管理,而前端和后端由监察支队监察。总之全国各省市对交易中心的建设都有不同程度的积极探索。

(三)公共资源集中交易与政府职能转变

公共资源由于其产权无法明确界定和分割而具有非排它性,也因而产生其他组织或个人在公共资源交易过程中对其过度使用的可能[5]。同时因其公有性特质,公共资源在交易过程中除了注重效益更应兼顾公平。公共资源交易服务涉及到每个公民的切身利益,公共资源交易分配是否公幵透明、科学规范,是对政府公信力和执政能力的重大考验[6]。建立统一规范的公共资源交易市场,不但能提高公共资源配置的效率,更有助于改进交易质量,更好的维护公共权益。加强政府对公共资源交易服务的管理,是政府顺畅履行职能的一项重要基础性工作[7]。

2013年《国务院机构改革和职能转变方案》(以下简称《方案》)在“减少部门职责交叉和分散”部分明确指出“整合工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等平台,建立统一规范的公共资源交易平台,有关部门在职责范围内加强监督管理。”在随后国务院办公厅关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工的通知中将“整合建立统一规范的公共资源交易平台,有关部门在职责范围内加强监督管理”明确为当年任务。

二、确立评价指标

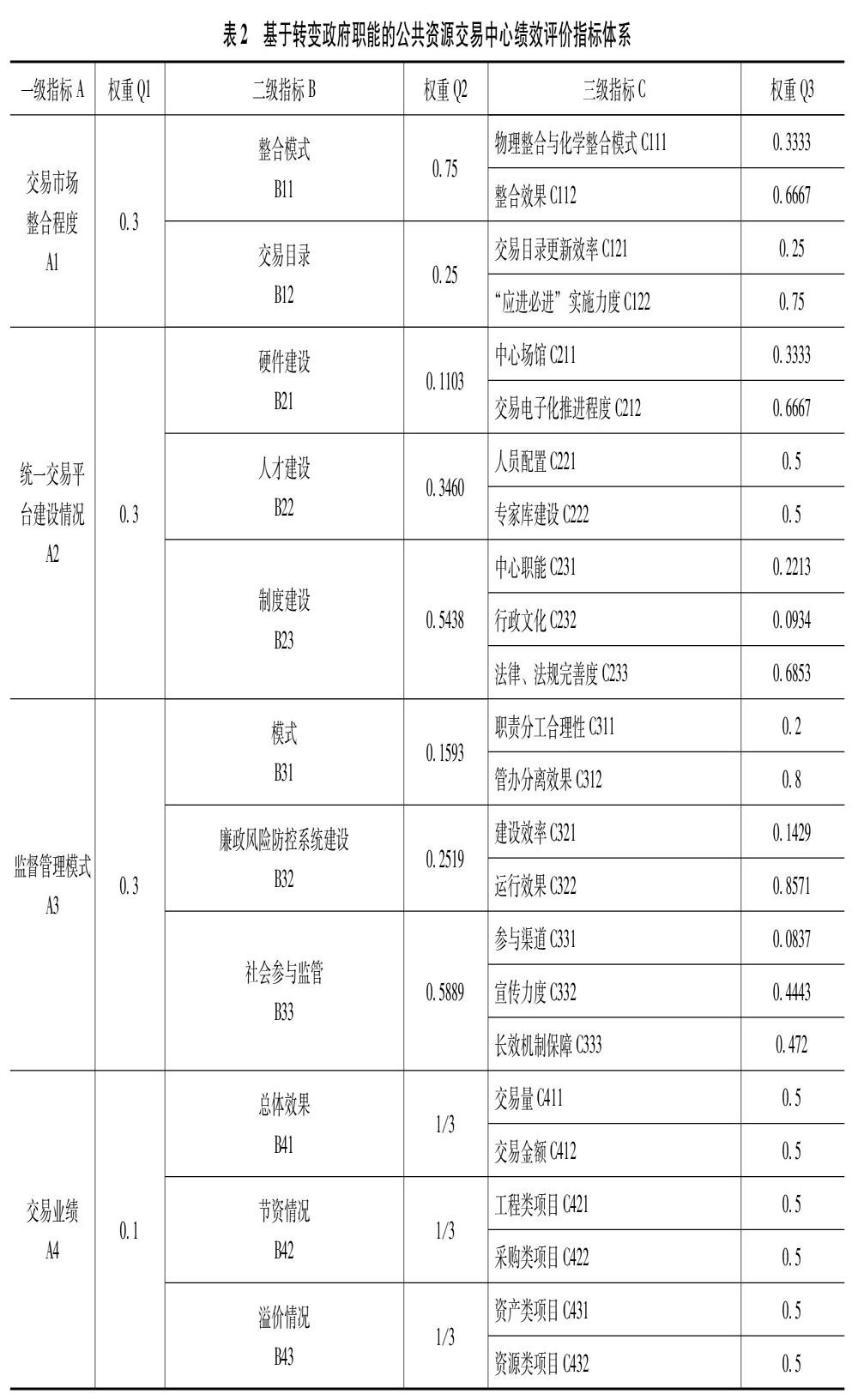

根据《方案》中的明确要求,笔者认为可提取《方案》中“交易市场整合程度”“统一交易平台建设情况”“监督管理模式”作为衡量公共资源交易服务在政府职能转变方面的主要绩效评价指标。此外,集中交易所产生的“交易业绩”(如节约资金、溢价等)对直接反应公共资源集中交易效果有显著作用,笔者认为这项指标也应纳入整体绩效评价中。确认4项一级指标之后,采用德尔菲法和层次分析法,使用MCE软件最终确定了11个二级评价指标、24个三级评价指标及各级指标相应的权重,构建了一套较为完整的基于转变政府职能的公共资源交易中心绩效评价指标体系,见表2。

三、基于政府职能转变的C市公共资源交易服务绩效评估

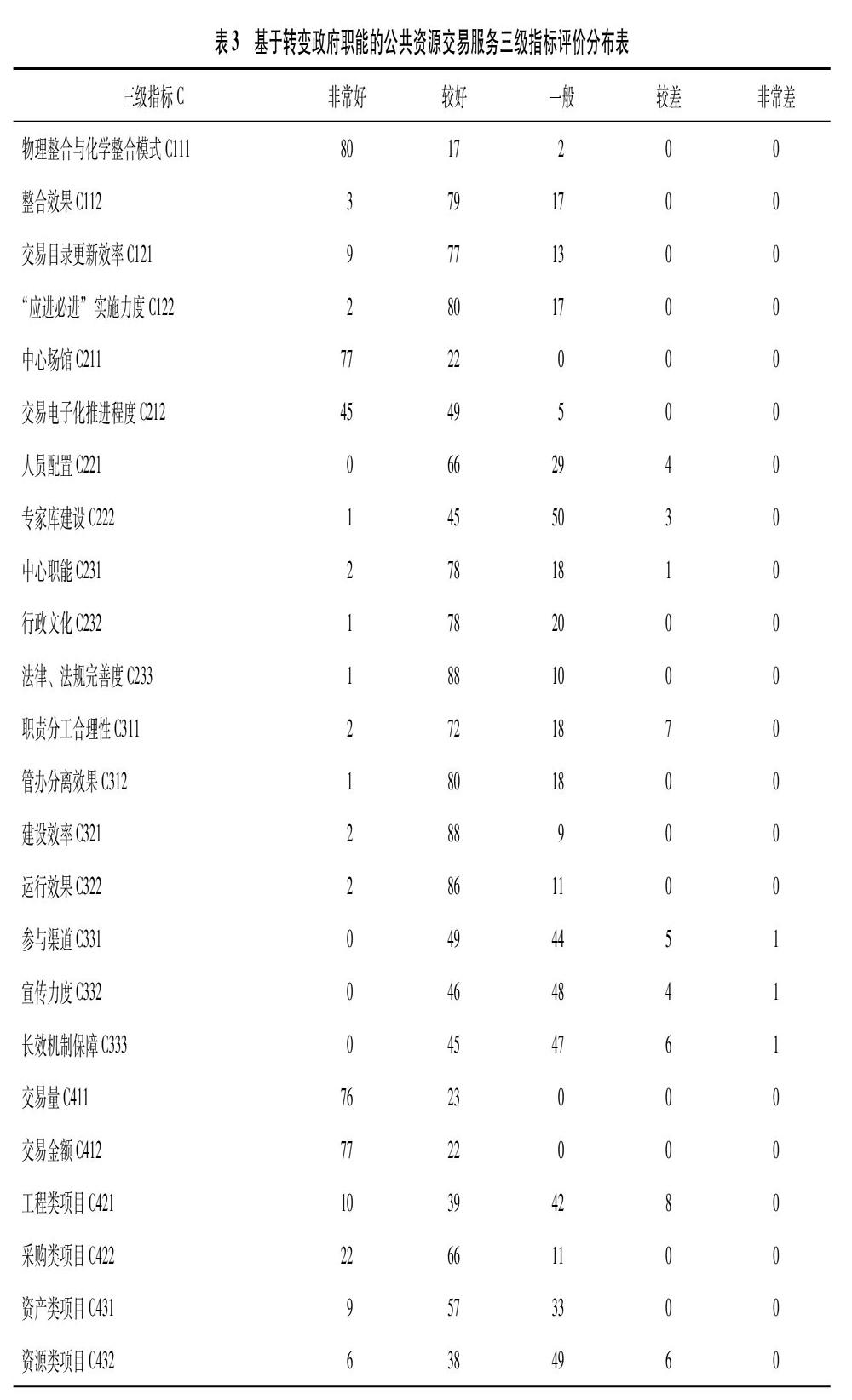

基于上述指标设置,笔者在C市公共资源交易服务中心进行了有针对性地调研,并对服务中心专业人士进行深度访谈。同时分三次随机抽取了共108位C市处级以上干部,在实训室通过在线表决的方式,按照“非常好,较好,一般,差,非常差”对第三级指标投票,收集有效答案99个,见表3。

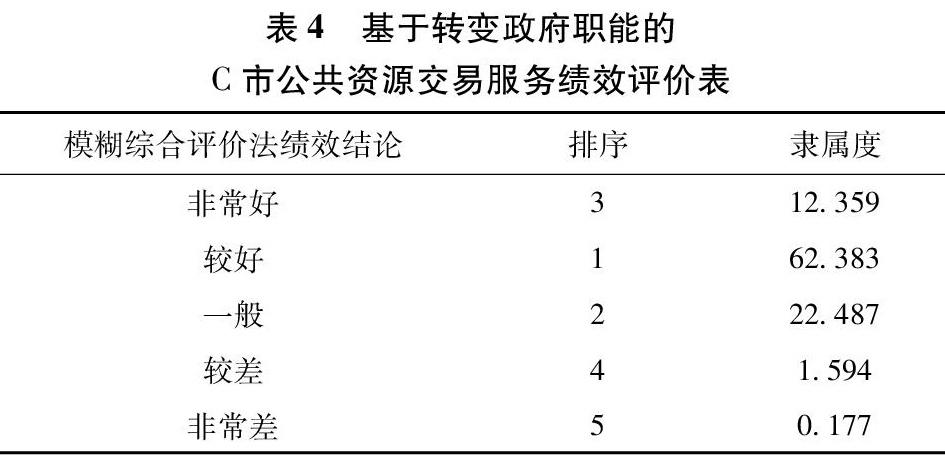

根据以上评价分布结果,采用模糊综合评价法,使用MCE软件进行运算,C市公共资源交易服务中心基于政府职能转变的绩效评估成绩如表4所示。其中各级评价具体分布数量为:“非常好”占比13%,“较好”占比63%,“一般”占比23%,“较差”占比2%,“非常差”占比0%。

四、基于政府职能转变的C市公共资源交易服务绩效分析

以下结合访谈等调研结果,按一级指标划分的四个方面进一步阐释C市公共资源交易服务在政府职能转变方面的运行绩效。

(一)交易市场整合程度

1.整合模式。自全国公共资源交易市场建设工作推进会召开后,经过半年多筹备,2013年2月C市公共资源交易服务服务中心(以下简称“中心”)正式成立。与其他省市同类“中心”相比,C市模式是典型的化学整合,整合后涵盖了四大类交易市场的人权与交易权。

C市公共资源交易服务中心最初整合了建设工程项目、政府采购、土地矿权交易及户外广告拍卖等四个交易服务类中心,四个中心原分别所属市建委、机关事务局、国土局和城管局4个单位,现整体由原单位剥离,工作人员编制也从原单位划分至“中心”。此外整合后属于原单位的交易类职权全部划至“中心”,原单位保留行政管理权。以工程建设项目为例,招投标权由建委划至“中心”,但建委还需提供工程备案、后期监督等系列工作。

“中心”组建初期,尝试将组建、交易、集中三类工作同步推进。随着工作实践的深入,对交易服务又进行了部分调整。如广告拍卖交易需求量较少,逐渐弱化;资产资源项目交易需求量大且交易内容随实践不断动态增加,此项就被纳入“中心”工作中,并入交易二部管理。

2.交易目录。“中心”采取“公共资源交易目录”的形式,定时对交易目录进行更新补充。凡属列入目录的交易内容,采取“应进必进”原则,不再限于最早整合的四个中心,形成固定制度。例如原属国资委的国有企业的资产出租交易就通过目录变动整合进入“中心”。同理,之后的工作也将只整合交易事项,变动目录,不再合并单位。

(二)统一交易平台建设情况

1.硬件建设。“中心”共有三层场馆,总建筑面积约22000平方米,有效使用面积10260平方米。包括一个近6000平米的综合服务大厅,一个近5000平米的开评标区和一个近3000平米的后台服务区(办公区)。具体“中心”场所设施数量见表5。

其中可用于开标的厅室14个,最小可容纳30人,最大可容纳200人,可有效满足建设工程招投标和政府采购等的开标需求。

2.人才建设。“中心”为事业单位,共有工作人员140余人,其中正式编制职工50多人,聘用80余人。“中心”共有主任1名(兼党组书记),副主任3名,内设7个部,设部长7名,副部长8名。从行政管理上看,部分入驻“中心”前因单位性质问题没有理顺的相关单位,统一入驻后管理问题得到了彻底解决。此外,“中心”聘用雇员比重比较大,人事管理更为灵活有效,但同时存在聘用人员的晋升障碍和人才激励障碍,从长期看对工作动力和晋升发展有一定影响,导致流动性大等问题。

C市公共资源交易服务中心的专家主要参与评审政府采购和招投标工作,由省级部门统管,全省共用一个专家库。此法使专家的抽取更为公正透明,但调研中发现也因此产生专家水平不一,部分专家专业度不够影响评标结果等负面问题。

3.制度建设。“中心”目前共有九项主要职能,其中与服务相关的职能占主要比例,其余职能主要与监督与管理相关。此外C市公共资源交易服务中心的建设目标明确,理念清晰可达,公共资源交易政策、法规在逐步完善中。

其中,中心收录国家、部委相关法律、法规数量58部,省级37部,市级29部;结合C市各类具体的交易工作,国家级法律、法规中,政府采购相关5部,土地资源交易相关0部,建设工程招投标相关18部,国有资产、广告、拍卖及其他6部;省级法律、法规中,政府采购相关14部,土地资源交易相关1部,建设工程招投标相关18部,国有资产、广告、拍卖及其他4部;市级法律、法规中,政府采购相关5部,土地资源相关0部,建设工程招投标相关18部,国有资产、广告、拍卖及其他6部。以上统计的法律、法规在C市公共资源交易服务中心网站能够公开查询的达90余部,其中建设项目30部,土地矿权14部,政府采购37部,广告位拍卖3部,资产资源0部,综合类4部。

(三)监督管理模式

1.“一委、兩办、一中心”模式。为更好地开展反腐倡廉建设、实现公共资源交易管办分离,规范运行,“中心”建立了“一委、两办、一中心”的监管模式,具体职责和组成情况如图1所示。

“中心”监管主体与“中心”其他交易参与主体的基本关系如图2所示。

2.廉政风险防控系统建设。为把“中心”打造成“风险防控+行政监管+纪检监察+社会监督”“四位一体”的公共资源交易监督工作机制,“中心”自成立即开始探索廉政风险防控,梳理岗位风险点,通过融入业务系统,固化交易行为、丰富防控手段、强化分析研判、引入外部监督等工作。2013年7月初步建成了以廉政教育、风险管理、实时预警、同步监督、动态防控、及时纠偏、行政监管、社会评价和统计分析九大模块为核心的廉政风险防控平台,实现了廉政风险防控平台从无到有的突破。

3.社会参与监管。“中心”对社会监督渠道的建设如图3所示,主要集中在社会化监督与社会化评价两大体系的制建设方面。参与监督的社会主体包括人大代表、政协委员、基层群众、专家学者、特邀监督员、服务对象和新闻媒体。

在社会化评议制度中,主动走访和问卷调查每季度开展一次,专题座谈会每半年组织一次,第三方评价每年组织一次,分配较为合理。评价结果分为“满意、基本满意和不满意”三类。对评价结果为“基本满意”和“不满意”的,“中心”将从找问题、试改进,重点巡查,批评整改等多种方式积极回应社会监督。

此外“中心”对待社会监督的态度非常积极,各项社会参与制度目前已比较完备,目前已有的宣传渠道包括政务微博、交易开放日活动、通过走访、调研收集社会各界意见等,但大规模组织社会参与活动的频率不高,宣传还不够多,因此社会参与度还有进一步提升空间。

(四)交易业绩

公共资源集中交易后最显著的效果就是使资源的配置更为有效,体现在交易业绩上即表现为由交易量和交易金额体现的交易总体效果,由工程类项目和政府采购类项目体现的资金节约情况以及由资产类项目和资源类项目体现的溢价情况。

C市公共资源交易服务中心成立以来共完成交易项目61987个,交易金额高达12029.6亿元,溢价金额达1018.35亿元,节约资金374.7亿元,具体数据见表6。其中交易数量和交易金额稳步提高,这样的交易业绩代表了公共资源市场化运作,政府将职能转到服务、监督等领域后,经济效果十分显著。

四、结论

在调查中,对基于转变政府职能的公共资源交易服务三级指标做评价时,24个评价指标中,“较差”的累计得票數为44票,“非常差”的累计得票数为3票;得票最高的是“较好”,累计得票为1390票。此外“非常好”累计得票428,“一般”累计得票为511。“非常好”和“较好”的累计得票总量超过75%。由此可见,总体上C市基于转变政府职能的公共资源交易服务总体绩效较好,达到了建设预期目的。

其中,“整合模式”“中心硬件”“电子化建设”等方面,“非常好”的得票率要明显高于其他项,这说明C市公共资源交易服务在此类指标上绩效显著;但是在“人员配置”“专家库建设”“社会参与监管”等指标上,“一般”的得票率较高,可见C市基于政府职能转变的公共资源交易服务在这些指标上是未来绩效改进的重点。

参考文献:

[1]李胜.公共资源利他合作治理及其制度完善[J].社会科学家,2016(08).

[2]董凤鸾.构建公共资源交易标准体系的研究[J].中国标准化,2015(09).

[3]刘军.对工程招标投标程序管理的分析和研究[D].成都:四川大学,2005.

[4]刘晓虎.公共资源交易防腐体系的“合肥模式”研究[D].合肥:安徽大学.

[5]王辰.河北省公共资源交易市场建设现状与对策研究[D].天津:天津大学.

[6]刘晓虎.公共资源交易防腐体系的“合肥模式”研究[D].合肥:安徽大学.

[7]杨汉平.政府采购法律制度与实务[M].北京:西苑出版社,2002.

(李月,成都行政学院公共管理教研部)