三重螺旋视角下我国制造业关键共性技术协同创新的演化博弈仿真分析

2020-05-28李玉琼赵贝贝

李玉琼,田 晗,赵贝贝

(南华大学 经济管理与法学学院,湖南 衡阳 421001)

制造业是我国国民经济的主体,乃立国之本、兴国之器、强国之基。自改革开放以来,中国制造业所取得的成绩有目共睹,但整体水平和世界先进制造业相比仍存在较大差距,之前不断升温的中美贸易争端,足以反映出美国对我国制造业发展潜力的担忧,贸易“打喷嚏”,“病根”在制造。2018年美国商务部称美国政府在未来的7年之内将禁止中兴向美国企业购买敏感产品,有关中兴被美国“封杀”的中兴事件愈演愈烈,直至日前中美两国就贸易争端达成暂时的和解共识,中兴才迎来转机。中兴事件的爆发,使中国长期以来的缺“芯”之痛被无限放大,中国的缺“芯”困境一定程度上表明了中国制造的现状:够大但不够强。

在全球价值链大背景下,中国能否成为制造强国,正如《中国制造2025》所言,关键在于是否能够掌握产业链上的关键共性技术。关键共性技术在整个创新链条中处于基础性核心地位,对促进整个制造业的发展起着至为关键的带动作用,具有巨大的经济社会价值[1]。但是由于制造业关键共性技术具有超前性、共享性、风险性、外部性[2]等特性,造成了制造业关键共性技术创新面临市场失灵、组织失效及政府缺位的现实困境,这直接导致了制造业关键共性技术创新主体,即政府、制造业企业及学研机构长期处于匮乏状态。因此,本研究将三重螺旋理论作为研究视角,把有限理性作为基本假设,引入政府激励及惩罚机制,构建制造业企业、学研机构与政府三大创新主体参与的演化博弈模型,运用演化博弈理论来探究三大创新主体策略选择,并分析三者之间协同创新的影响因素,以期为我国制造业关键共性技术创新能力的提升提出有效的建议,从而推动我国由制造大国向制造强国迈进。

一 文献综述

1995年,Etzkowitz第一次用三重螺旋理论解释了在知识经济时代产方、学研方与政府三者之间的互动关系。此理论认为在创新过程中三者均为创新的主体,它们是平等的合作伙伴[3]。三重螺旋理论将产方、学研方和政府抽象成相互缠绕的三根螺旋线,三者通过相互作用和相互影响来促进创新,呈现出一种螺旋式上升的趋势[4]。之后,国外越来越多的学者开始关注此理论,并用此理论来研究创新系统中官产学之间存在的三重螺旋关系[5],并指出官产学合作在技术创新中起着无可替代的作用[6]。现阶段,我国对于三重螺旋理论的研究则处于刚起步阶段,主要分为两个方向:第一,此理论的知识体系;第二,此理论是否适用于我国基本国情[7-9]。

制造业的发展依托于关键共性技术,关键共性技术的突破不能靠模仿和引进,需要依赖自主创新[10-11]。制造业关键共性技术创新过程涉及领域宽、交叉学科多,产业结合紧密,单单依靠企业或高校的力量难以实现突破,需要借助政府的力量,因此协同创新的主体为政府、产方和学研方[12]。在政产学研协同创新阶段,由于创新主体之间存在着既合作又竞争的反复博弈关系,因而,近几年来越来越多的学者开始用演化博弈论来解释创新主体间的动态演化过程。我国学者陈莫凡运用演化博弈模型分析了政府补贴下生态农业技术创新扩散机制[13];游达明在此基础上引入Lotka-Volrra模型,探究政府规制对产学研生态技术合作创新以及扩散的影响[14];还有一些学者基于协同创新的情景,构建产学研合作研发的非对称演化博弈模型,并运用仿真进行数值模拟,验证不同收益参数对协同创新系统的影响[15];有的学者将学研方视为中介方,来构建政府投入和企业绿色技术创新的演化博弈模型[16]。

综上所述,现阶段学术界已认识到关键共性技术创新是我国制造业转型升级的关键驱动力,需要政产学研协同努力,也有学者研究了技术创新在政府规制下产方与学研方的博弈关系,但是目前的研究中,也存在着尚待进一步深化之处:(1)针对协同创新主体间的博弈,多数学者关注的是产学研之间的博弈,也有学者关注了政府规制下产学研的博弈,但构建的还是企业和高校二维博弈模型;(2)鲜有学者去构建政府、产方及学研方三重螺旋协同创新系统,探究系统内创新主体如何能够获得利益最大化,实现双赢或多赢,实现真正的全面协同。基于此,本研究以三重螺旋理论为研究视角,把有限理性作为基本假设,构建制造业企业、学研机构与政府三大创新主体参与的演化博弈模型,运用演化博弈理论来探究三大创新主体间的交互关系,并分析三者之间协同创新的影响因素。

二 演化博弈模型

(一)模型假设与博弈支付矩阵

在三重螺旋理论视角下,制造业关键共性技术协同创新系统是由政府、制造业企业、学研机构形成的一个综合协同创新系统,政府、产方与学研方之间相互影响、相互作用,通过博弈实现自身利益的最大化。由于制造业关键共性技术创新具有一定的风险与不确定,且受到信息不对称的约束,使得政府、制造业企业与学研机构在博弈过程中并非完全理性,而是通过多次博弈直到实现动态平衡。因此,本文基于演化博弈的方法,引入假设,分析博弈三方制造业企业、学研机构及政府的期望收益,并进行复制动态方程分析,来探究三大创新主体策略选择及协同创新的影响因素,提出假设如下:

假设1:在三重螺旋视角下,制造业关键共性技术协同创新系统的博弈主体为政府、制造业企业和学研机构,三方均为有限理性。

假设2:三方博弈主体均采取两种策略。制造业企业和学研机构采取的策略集合为{协同,不协同},协同指双方履行合作契约,积极合作共同进行关键共性技术创新,不协同指双方独自展开关键共性技术创新。假定制造业企业和学研机构选择协同创新策略的概率分别为x、y,不协同概率分别为1-x、1-y。政府作为制造业关键共性技术协同创新的积极推动者,它采取的策略为“积极反应”(概率为z)和“消极反应”(概率为1-z)。积极反应指政府积极制定相关政策,推动制造业关键共性技术协同创新,消极反应指政府对产业发展漠不关心,资金支持也不到位。

假设3:当制造业企业和学研机构均选择不协同,博弈结束后制造业企业获得的基本收益为Wc,学研机构获得的基本收益为Wx;当制造业企业和学研机构均选择协同时,制造业企业投入的成本为Cc,学研机构投入的成本为Cx,关键共性技术创新为制造业带来的超额收益为Ec,为学研机构带来的超额收益为Ex,则Ec>Cc,Ex>Cx;当制造业企业选择协同,学研机构选择不协同时,制造业企业投入的成本Cc,学研机构获得基本收益Wx;当制造业企业选择不协同,学研机构选择协同时,学研机构投入的成本Cx,制造业企业获得基本收益Wc。

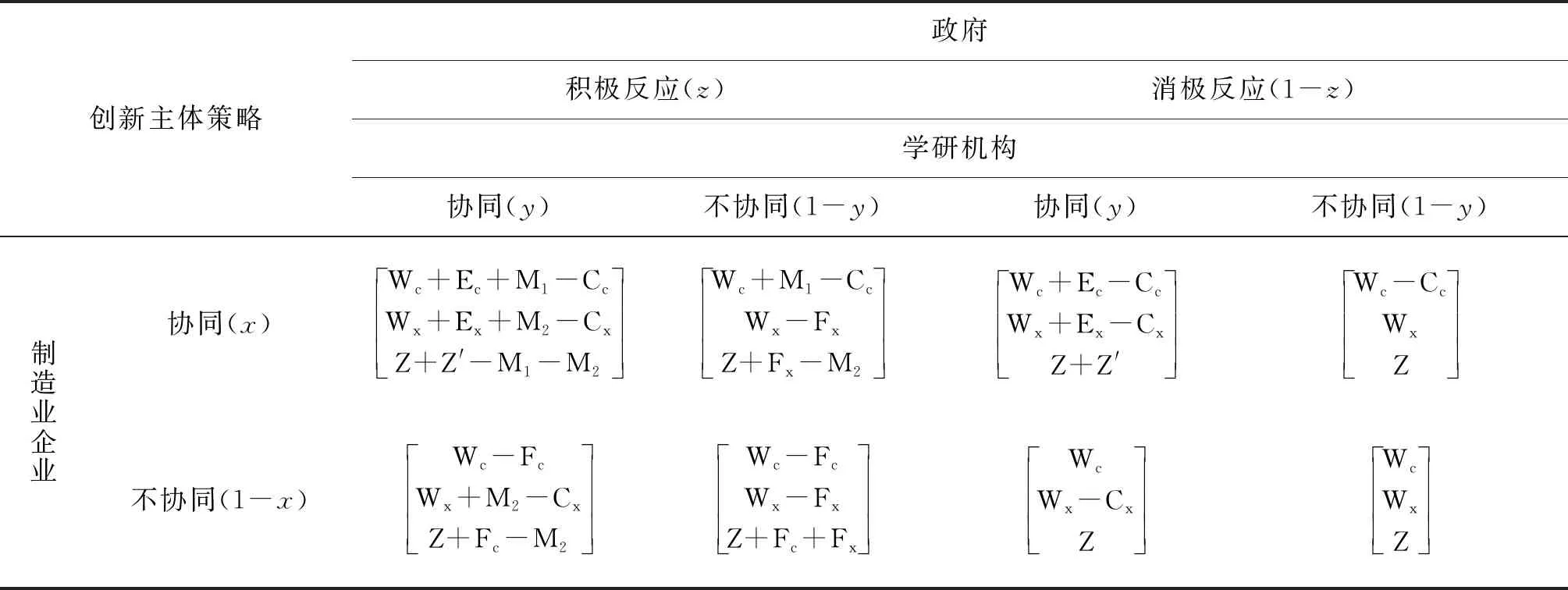

假设4:当产方和学研方积极协同时,政府给予制造业企业和学研机构的资金支持分别为M1、M2,政府基础收益为Z,因双方积极合作提升了社会创新能力,从中获得的收益为Z′;当制造业企业和学研机构有一方违背合作契约时,政府会实施惩罚,罚金分别为Fc、Fx。根据上述假设,构建制造业企业、学研机构及政府的博弈支付矩阵,如表1所示。

表1 制造业企业、学研机构与政府博弈三方支付矩阵

(二)复制动态方程与均衡稳定点分析

根据假设制造业企业协同、不协同的预期收益及平均预期收益为:

U11=yz(Wc+Ec+M1-Cc)+z(1-y)(Wc+M1-Cc)+y(1-z)(Wc+Ec-Cc)+(1-y)(1-z)(Wc-Cc)

U12=yz(Wc-Fc)+z(1-y)(Wc-Fc)+y(1-z)Wc+(1-y)(1-z)Wc

Uc=xU11+(1-x)U12

制造业企业选择协同的复制动态方程为:

同理可得学研机构以及政府的复制动态方程为:

复制动态方程可描述关键共性技术创新主体,即政府、制造业企业以及学研机构协同创新的演化过程,令S(x)=0,C(y)=0,D(z)=0,可求出三重螺旋视角下制造业关键共性技术协同创新博弈系统存在10个均衡点:

(0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1),(1,0,1),(1,1,0),(0,1,1),(1,1,1),(x0,y0,z0),(x1,y1,z1)。利用Jacobian矩阵J,进一步判定各均衡点的稳定性:

根据动力系统理论可知,线性系统的稳定均衡解可以由相应的线性齐次系统的零解求得。在线性齐次系统中,常系统矩阵的特征值都为负是其零解为局部渐近稳定点的充要条件[17]。通过对10个均衡点的特征值求解,有9个均衡点稳定性可以判断出来,判定结果如表2所示。

表2 ESS点分析

由表2可知该系统存在的演化稳定策略,需要根据均衡点(0,0,1)的稳定性分以下两种情况讨论:

1.当M1+Fc-Cc>0或者M2+Fx-Cx>0时,点(0,0,1)为鞍点,此时博弈系统只存在一个稳定点(1,1,0)。即经过一段时间的博弈,制造业企业和学研机构选择协同,政府无需干预。

2.当M1+Fc-Cc<0并且M2+Fx-Cx<0时,点(0,0,1)为ESS,此时博弈系统存在两个稳定点(1,1,0)和(0,0,1)。即经过一段时间的博弈,该系统向两个截然不同的方向演化,(1,1,0)表示制造业企业和学研机构选择协同,政府无需介入;(0,0,1)表示制造业企业和学研机构都不愿意选择协同创新,政府需要作出积极反应来推动。

这两种情况说明了当政府资金支持及惩罚的力度比较大时,制造业关键共性技术协同创新演化稳定策略只有一种,即企业和学研机构自发选择协同,无需政府干预,反之则需要政府耗费精力积极去推进。此时系统最终演化方向还受到其它参数的影响。

(三)演化稳定性仿真分析

为了解决以上提到的第二种情况,本研究借助Matlab R2012a进行仿真模拟,从而确定影响系统演化稳定的参数,以便于更加直观地描绘出系统的演化路径。进行仿真之前,首先假设t=0时,制造业企业、学研机构以及政府选择积极合作或监督的概率都为0.5,参数初始值为Cc=35,Cx=30,Ec=40,Ex=32,M1=20,M2=18,Fc=9,Fx=10,然后分别讨论制造业企业和学研机构选择协同创新时投入的成本C,获得的额外收益E,政府给予的资金支持M以及政府对不协同的一方实施的惩罚F,对制造业关键共性技术协同创新系统演化的影响。

1.制造业企业和学研机构选择协同创新时投入成本C对系统演化的影响

在其他参数值不变的情况下,取Cc=35、Cx=30和Cc=60、Cx=55两组数值,得到的系统演化路径如图1所示:均衡点(1,1,0)和均衡点(0,0,1)为系统演化平衡点,随着投入成本的增加,产方和学研方会倾向于选择不协同。当投入成本较小时,产方和学研方会自发选择协同创新,无需政府的干预;当投入成本较大时,即使双方可以预测到合作所带来的额外收益,但仍因为关键共性技术创新资金不足选择不协同,这时就需要政府积极反应,给予资金上的支持与帮助,推进制造业关键共性技术协同创新。

2.制造业企业和学研机构选择协同创新获得额外收益E对系统演化的影响

选取Ec=40,Ex=32和Ec=70,Ex=62两组数值,其它参数保持不变,得到的演化路径如图2所示:点(0,0,1)和点(1,1,0)为系统演化平衡点。当产方和学研方选择协同获得的额外收益与双方协同投入成本相比来说不够大时,产方和学研方会选择不协同,此时需要政府积极推进双方进行关键共性技术的协同创新,当额外收益增大时,双方积极合作的概率也会随之增大,最终达到双方都选择协同的平衡点(1,1,0),无需政府过多的干预。

3.政府给予的资金支持M对系统演化的影响

选取M1=20,M2=18和M1=30,M2=22两组数值,其它参数保持不变,得到的演化路径如图3所示:点(0,0,1)和点(1,1,0)为系统演化平衡点,随着政府给予资金支持的增加,产方和学研方的协同创新的积极性也增大。当制造业关键共性技术创新能力不够强时,政府应制定相关政策来促进产学研之间的合作,推动关键共性技术的协同创新,随着政府给予优惠的增大,产方和学研方协同创新的积极性也会随之提高,直到产方和学研方的协同达到稳定的状态,制造业关键共性技术创新能力逐渐增强,此时就不再需要政府更多的投入。

4.政府对不协同方实施的惩罚F对系统演化的影响

选取Fc=9,Fx=10和Fc=15,Fx=12两组数值,其它参数保持不变,得到的演化路径如图4所示:点(0,0,1)和点(1,1,0)为系统演化平衡点,随着政府给予不协同一方的惩罚力度增大,产方和学研方会越来越倾向于选择协同创新。当关键共性技术协同创新成本高收益小时,产方或学研方会倾向于选择不协同,独立进行关键共性技术研发或者不研发,不利于制造业的发展。此时政府就会做出积极反应,借助相关法律法规,对违背合作契约的不合乎规范的行为实施惩罚。随着惩罚力度加大,产方和学研方会倾向于选择协同合作,最终形成产方与学研方协同创新的稳定状态。

综上分析,通过降低投入成本、增加额外收益、加大政府支持力度以及加大政府惩罚力度,可促进创新主体间的协同创新,从而确保制造业关键共性技术创新主体间协同创新的顺利进行。

三 结论与对策建议

构建政府、制造业企业与学研机构参与的三重螺旋协同创新系统,实现创新资源的最大化整合,是解决制造业关键共性技术创新主体匮乏的理想选择。本文基于三重螺旋理论视角,构建政府、制造业企业与学研机构参与的三方博弈模型,运用演化博弈理论来探究三大创新主体制造业企业、学研机构与政府间的交互关系,并分析三者之间协同创新的影响因素,研究结果表明:获得更多的超额收益是关键共性技术创新主体协同创新的基础;加大政府对制造业关键共性技术协同创新的支持力度,从而减少创新投入成本是创新主体协同创新成为可能的关键;同时加大政府对不协同一方的惩罚力度,可有效地抑制创新主体之间的背叛行为,确保制造业关键共性技术创新主体间协同创新的顺利进行。

基于以上研究结果,本文提出相应的对策建议。第一,政府、制造业企业以及学研机构之间应重视关键共性技术协同创新的价值,充分发挥协同创新的效应,从而确保有更多的超额收益。第二,政府要加大对制造业关键共性技术协同创新的支持力度。通过减少税收或科研基金政策优惠的方式,提供针对制造业关键共性技术创新的专项补贴机制。提供专项科研资金和优惠政策,对制造业企业与学研机构给予成本上的补贴,从而减少制造业企业与学研机构在协同创新过程中的成本投入,提高协同的积极性。第三,建立有效的惩罚机制,创新主体在签订协同创新协议时,各自都应明确自己的权利和义务,在进行关键共性技术协同创新的过程中,各创新主体应严格遵守协同创新的规则,若有违反,政府应加大违约的成本,在经济上给予严厉处罚,从而为关键共性技术的协同创新营造良好的创新环境,促进创新主体间的交流,实现制造业关键共性技术的突破、开发与有效利用,进一步带动经济的快速发展。

本文的研究由于仿真数值是在模拟的条件下进行的,对政府、制造业企业和学研机构的行为有效性分析可能会存在一定的偏差,未来将会采用计量经济学和数据挖掘的方法做实证分析,从而进一步完善制造业关键共性技术协同创新参与主体行为的相关研究。