浅谈扬琴独奏曲《渔舟唱晚》的改编与创作

2020-05-26苏钰雯

【摘要】本文通过原古筝作品《渔舟唱晚》改编为扬琴作品后,论述了该扬琴曲运用了原古筝曲的创作手法进行借鉴、模仿、革新、改编的进一步创作,进而以扬琴独特的表现方式来演绎这首作品,通过探索两首作品的创作手法,思考改编与创作的意义。

【关键词】改编;创作;扬琴;古筝;《渔舟唱晚》

【中图分类号】J64 【文献标识码】A 【文章编号】1002-767X(2020)06-0011-02

【本文著录格式】苏钰雯. 浅谈扬琴独奏曲《渔舟唱晚》的改编与创作[J].北方音乐,2020,03(06):11-12.

前言

本文以《渔舟唱晚》为例,从改编与创作作品的音乐形态与创作手法两个方面来进行阐述,分析比较了两首乐曲的不同及共同特点,探讨了同一乐曲改编为不同乐器来进行创作时所表现的不同的艺术特色,通过对比来思考改编与创作作品时拓展不同音乐表现形式的意义。

一、乐曲简介

《渔舟唱晚》是一首具有古典风格特色的河南筝曲,曲名取自唐代诗人王勃名篇《滕王阁序》中“渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”的文句。乐曲描绘了一幅照映夕阳下的万顷碧波,片片归帆,渔民满载而归、内心悠然自得的景象。娄树华的《渔舟唱晚》创作于1938—1939年,作为在中国流传最广、影响最大的一首古筝独奏曲,一经问世就被改编为各种器乐的独奏或重奏作品。扬琴改编该曲与原筝曲的乐曲结构不太相同,作曲家在进行编创的时候,根据作品的需要、乐器的特色进行了新的创作。

(一)原古筝曲《渔舟唱晚》的曲式结构

古筝曲《渔舟唱晚》整体作品可以分为四个部分,四个部分之间相互连接、相辅相成,共同构建了一副和谐欢快的画面。

第一部分:乐曲以4/4拍的慢板作为开头,这是整首乐曲的“起”部分。随着一小节5/4拍的过渡,乐曲以2/4拍进入了“承”这个部分。

第二部分:画面发生了转折,表现渔民们在碧波荡漾的湖面上荡桨的欢乐情绪,直观地表现出了劳动人民积极向上的生活态度。

第三部分:合——这部分中旋律实现了先递升后递降的变化。乐曲的演奏速度随着情节的发展不断加快,生动地描写了鱼跃人欢、悠然自得。在高潮的最终,以古筝特有的划奏让音符组成一个回旋,起到了承上启下的连接作用。

第四部分:乐曲在悠扬的尾声中结束了前曲的欢愉,使听曲者内心回归于平静。看似和乐曲开头呼应的乐句,却恰恰是全曲的点睛之笔。

(二)扬琴曲《渔舟唱晚》的曲式结构

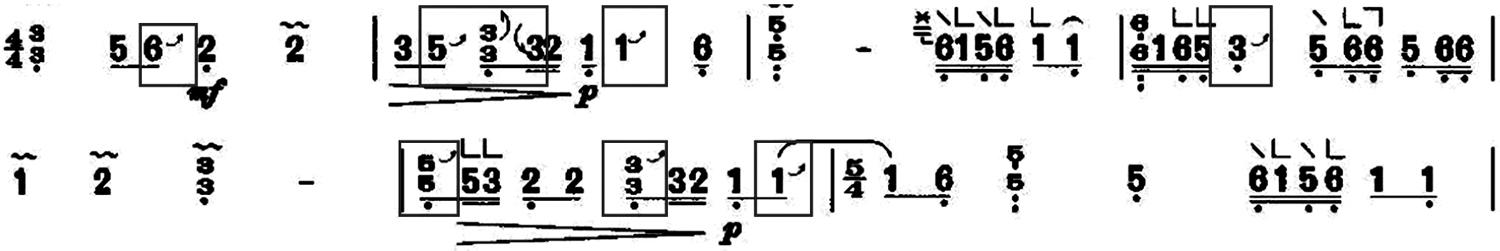

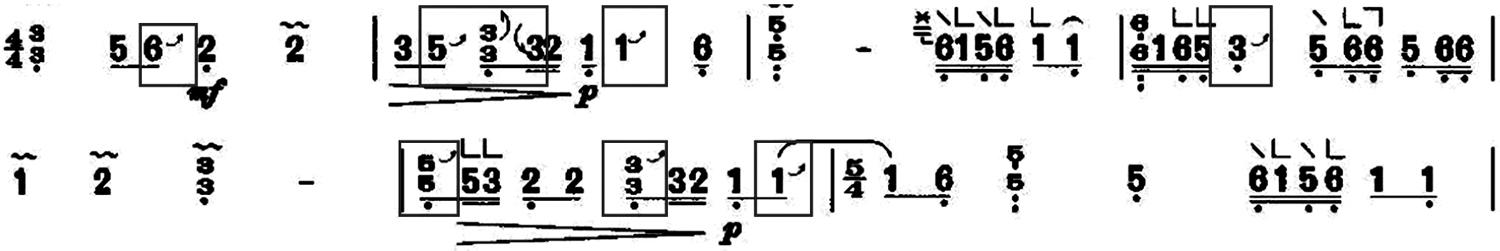

扬琴曲《渔舟唱晚》整个作品可以分为五个部分,各部分之间相互交融,展现了与古筝曲不大相同的渔舟唱晚。

第一部分:引子。乐曲在一句歌唱性的主题开始后旋律进入了优美且流动频繁的连音,连音的线条如波浪般起伏,湖水在霞光的照耀下闪现波光粼粼。

第二部分:主题。作曲家对主题乐句进行了四次重复,并在每一次重复中进行了不同的加花。主题乐句第一次出现时音乐的听觉效果较为单薄;在主题乐句第二次出现时,乐曲不再是单调的单声部旋律,而是在低声部重复主题乐句的过程中加入了高声部的旋律长音伴奏演奏者用左手进行单手轮音,右手右竹法重复旋律乐句;第三次重复时,主题乐句回到了高声部,低声部配合高声部在每小节的首音和尾音上添加音程;最后一次重复不同于之前,乐句中不再有单调的单声部旋律,作曲家把所有的主题旋律都加上音程进行修饰,并在高声部的演奏中运用了反竹的演奏技法,让主题旋律更加清晰明亮,使听众在听觉方面觉得乐曲更加立体丰满。乐句之间形成“对仗式”的问答,给人以结构规整之感。

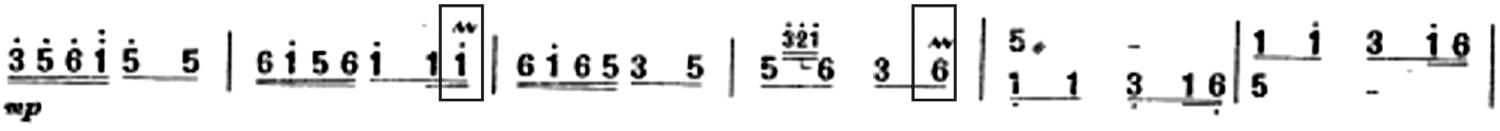

第三部分:如歌的行板。为了更贴近于作品对于歌唱性的旋律表达,扬琴出现了滑音等演奏技巧,通过对余音的控制来更加完美地阐释“唱晚渔舟”之意。

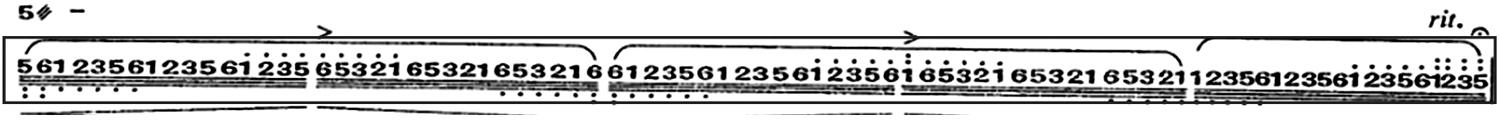

第四部分:快板。該段旋律形象地展现了渔夫荡桨归舟、撒网捞鱼的快乐情绪。随着音乐速度由128递增至144而后到达160急板的不断变化,将乐曲推入了高潮。本段在旋律的进行中运用了一连串的音型模进和变奏的手法,形象地刻画了荡桨声、摇橹声和浪花飞溅声。随着音乐渐次加快力度也不断增强,展现出了渔歌飞扬的热闹景象。

第五部分:尾声。音乐在高潮后戛然而止,然后又缓缓流出,以宫音结束,给人予一种安闲富足之感,耐人寻味。

(三)两首乐曲曲式结构的对比

古筝《渔舟唱晚》全曲由起——承——转——合四个部分构成。扬琴《渔舟唱晚》是一首并列的多段曲式结构,分为引子——慢板——行板——快板——尾声五个部分。

扬琴作品《渔舟唱晚》与原古筝作品相比,在继承的基础上有一些发展与创新。其中,扬琴作品《渔舟唱晚》引子部分运用了古筝作品《渔舟唱晚》“起”部分的动机进行了改编,在保留原古筝曲部分单声部旋律的基础上加入了扬琴左右手配合的双声部,使音响更为立体;其慢板部分,作曲家运用了原古筝作品“承”部分中的一个乐句进行了改编,在结构和段落的安排上遵循了个别段落略有增减的原则;而扬琴曲《渔舟唱晚》的行板部分则是原古筝作品中完全没有的,它是作曲家在改编过程中根据乐器特色而创作新增的乐段,为了使其旋律极富歌唱性、独有诗意;同样,该作品快板的前半部分也是原古筝作品中没有的,而快板的后半部分则运用了原古筝作品中“转”的部分,并对其进行了细微的改编;扬琴作品《渔舟唱晚》的尾声则与原古筝作品“合”的部分有着异曲同工之妙。

二、原古筝作品与扬琴作品中创作手法对比

通过上文的分析可以发现,在作品曲式结构方面,扬琴《渔舟唱晚》于原古筝曲对比有着一定的继承与发展。但是想要更加深入地研究此类改编作品的创作技法,不仅要分析曲式结构,同时对创作技巧的设计也是必不可缺的一部分。

(一)古筝滑音与扬琴滑音创作手法对比

1.原古筝作品中滑音的设计方案

古筝是一种无品乐器,一弦一柱,从而形成了其他乐器所没有的特殊功能,正所谓“一弦多韵”。演奏者通常用右手来主奏旋律,而左手加以伴奏或辅助,形成了古筝演奏中最独具个性的“右手主音,左手主韵,以韵补声”的演奏方式,而滑音、颤音、按音等演奏技法便是古筝致“韵”的典型代表。

因为演奏时,音与音之间的连接不受任何限制,不会产生停顿,所以,作曲家将这种独特的演奏技巧在乐曲中大量运用,使音乐升华的“韵”赋有了中国民族音乐的生命和灵魂。

2.在扬琴作品中滑音的设计方案

扬琴是弹拨乐器中的一种击弦类乐器,为了提高扬琴的音乐语言和音乐表现力,20世纪60年代郑宝恒发明的“滑音指套”就是这种创新技法中最为突出的一种。

演奏者通过滑音指套来改变扬琴的有效弦长,从而达到了类似于古筝滑音的演奏效果,使具有直线性音响的扬琴具有了曲线音响的韵味,发挥了扬琴“点线”结合的独特魅力。因此,在乐曲《渔舟唱晚》创作手法的设计中主要运用到了上滑抹和下滑抹。

作曲家在行板中使用了扬琴的滑音,使扬琴旋律不再是直来直去的音效,使其出現了中国民族音乐独特的“韵味”,更加符合中国人的审美。

(二)古筝花指、划奏与扬琴快速连音创作手法对比

1.原古筝作品中花指的设计方案

花指是古筝演奏中特有的演奏技法,在乐曲中一般用于装饰或填充节奏,从而达到一种行如流水的音响效果。

作者在乐曲《渔舟唱晚》创作中,大量设计了花指这个演奏技巧,乐曲慢板部分听觉方面十分悠扬,快板部分则给人一种渔夫们撒网捞鱼的激烈感。

2.在扬琴作品中快速连音的设计方案

中国扬琴由琴竹击弦而发声,其中单竹的演奏为扬琴最常见的演奏技法之一,其演奏方法为单手用琴竹在琴弦上进行击敲,通常分为左竹法和右竹法。作为弹拨乐器,在演奏快速的乐曲片段时需要流畅连贯及较强的颗粒性。

作曲家在扬琴曲《渔舟唱晚》的创作中,运用了左竹法和右竹法交替演奏的快速连音来演绎上下行音阶,模仿了古筝划奏的演奏音效,使音乐听起来如同潺潺流水。从而模仿古筝的花指的声音,使乐曲不再古板,富有线性和流动性。

(三)古筝揉弦与扬琴波音创作手法对比

1.原古筝作品中滑音的设计方案

古筝的揉弦俗称颤音,是对传统技法“揉、吟”的总称,是古筝的一种基本演奏技法。揉弦可以让音乐通过细致的音高波动,赋予了音乐表情色彩,使音更加优美和谐,去除了强硬单调的音乐感觉。

原筝曲《渔舟唱晚》创作中运用了大量的揉弦,描绘风景的“轻颤音”和“持续颤音”仿佛让我们也看见了湖面波光,感受到了徐徐微风。因为揉弦的情绪表达相对自由,给了演奏者很大的自由发挥空间,从而大大增强了音乐的表现力。

2.在扬琴作品中波音的设计方案

波音又称涟音,是一种带有装饰效果的音,一般可分为上波音和下波音。在扬琴曲《渔舟唱晚》的创作中,主要运用了上波音,其创作方案为单竹弹奏主音后另一只手快速进入上方邻音进行单竹演奏,之后又立刻回到最开始的主音上来。

扬琴作为一种击弦类乐器,较少使用揉弦技法,而波音的运用在一定程度上弥补了扬琴单音余音不够灵动、活泼的遗憾。

本文通过对两种乐器《渔舟唱晚》创作技法的分析,可看出改编与创作作品既是对原曲创作技法的继承,更是在其基础上进行创新与发展。

参考文献

[1]姜雪梅.古筝考级曲集[M].昆明:云南艺术学院业余艺术等级考核委员会编印,2001.

[2]项祖华.扬琴曲集[M].太原:北岳文艺出版社,1999.