核心素养下教学实践

——像不像课外思索

2020-05-26张海丹

◎张海丹

从教美术教育10年,奋斗在第一线,课内课外总有一些学生问我:老师,这张画一点也不像,乱七八糟的,也是名画?看都看不懂,老师,那张好,跟照片拍出来一样,真好,咦,这张画线条、色彩太恶心了,这是什么大师啊……听得多了,我开始了思索,我们的教学出现了问题,学生常常把画得像作为审美的唯一标准。要是这样,那不用画画了,我们有照相机就可以了。但是实践证明,照相机出现以来,到现在高像素的单反机,绘画不仅没有被“替代”“销声匿迹”,还出现了很多画得“乱七八糟”的美术大师:马蒂斯、毕加索、康定斯基、米罗等。这是怎么了?其实是我们的审美观没有跟上新世纪前进的步伐,艺术教育要发展和繁荣,一定要改变我们学生的审美观。作为一线的美术教师,责任重大,如何改变?本人认为以下几方面与同行探讨。

一、童心可师,赏析儿童画

儿童绘画是儿童天性的自然流露,是孩子们纯真感情的诉讼,纯洁无杂质。近代抽象画大师米罗更是在儿童画中得到启示,观看儿童绘画的过程,站在儿童“小脑袋”的立场上进行美术思索,童心可师,最后成为美术大师。看米罗就会画这“儿童画”吗?其实不然,米罗年轻时的画也是写实的,也就是我们说的画得比较像,后来才逐渐“不像”的。中国人常说返老还童,米罗其实就是美术风格上的转化,更返璞归真。许多大师的画亦是如此,所以说我们要理解大师的画,理解绘画术语,赏析儿童画,从中汲取营养:复归于朴,大巧若拙,平常中藏真谛,其实都是说现象与本质的辩证,要求我们透过现象看本质,画得不像的东西也许更能探到人的内心深处,绘画的奇特奥秘也许就在这里。言为心声,书为画心,学会赏析儿童绘画,能帮助我们理解大师的抽象画,因为儿童内心的纯真,因为儿童技法的自然,因为儿童想象力的不受拘束,可见儿童涂鸦的平凡中的不平凡,这就是绘画现象的寻常和本质的高远。

二、提高美术技能渗透审美层次

虽然新课标的内容条框详尽,但我们老师还有磨合的时间,很多老师的传统思想还是存在。传统的美术教育是以技能技巧为主,主要强调技法,注重怎么把事物画像,往往忽视了欣赏,或者把欣赏放第二位了。殊不知学美术眼高才能手高,手是受我们大脑支配的,只有大脑认为美的东西,才通过手表达出来。例如学生参加科学幻想绘画比赛,学生总喜欢临摹别人的作品,作品上来,我一看是临摹的,先不说原创问题,看那范本本来就不好,临摹出来是可想而知,这就是选择范本的一个审美问题。古人云:取法乎上,仅得其中。要是取法乎下,那出来的画作就是一幅幅糟粕了。所以说怎么样判断一幅画的好坏很重要。在强调技法的前提下,导致的结果往往是以像不像为标准,由于过分强调技巧,忽略了学生的自由表达和大胆创造,很容易挫伤学生的兴趣和积极性,抑制学生发现美和创造美的欲望。如果我们从审美的角度切入,教学生怎么去发现美、欣赏美,引导学生明白像的东西是美的,不像的东西同样可以是美的。只有在学生心中有多个美的标准,表达的手法才可能出现多样化。如在七年级上册《迎新年》里简单的一个道具——制作面具:可以用厚利于情感的外化与表达,我们可以不择手段地为提高学生审美观服务。

三、抽象不是西方的产物,抽象原本就是东方的根

纵观艺术发展史,东西方的绘画一开始就不一样,西方绘画更注重具象,而东方绘画一开始就是抽象,而且一直朝抽象的方向发展,从线描画到泼墨大写意,不管是山水、人物、花鸟,都经历了这样一个过程。泼墨大写意是一种概括,是一种以貌取神,齐白石老先生称“似与不似之间”。更值得一提的是中国博大精深的书法艺术,从甲骨文的发展到现在,经历的是一个从具象到抽象的过程,象形文字,当初还有“像”,后来是越来越不像,几根线条就代表了人的丰富感情,书法作为一门艺术就这样永远的发展传承下去了,这就是东方的抽象魅力,是东方的精华。西方的艺术大师凡·高、毕加索、马蒂斯等都从东方艺术中汲取了精华,形成自己的抽象绘画风格,成为一代名师。生长在东方,作为龙的传人,更应该懂得抽象美,因为传人的基因就有抽象元素的。

四、学艺术和艺术家

义务教育是面向全体学生,10000个学艺术的人中,也许只有一个将来成为艺术家,所以学艺术和艺术家是两个概念,何况我们的学生也不一定是学艺术的,艺术家之所以成为艺术家,是因为有一个欣赏群体,我们的学生就是未来的欣赏群体,他们的任务是欣赏,而不是创作,也就是说看这张画美不美。学会欣赏,就享受美好,或解读、或鉴赏、或收藏,提高情操丰富生活。所以我认为理解审美教育是第一位。画家、艺术家毕竟是少数,审美群体的审美水平提高,对于推动美术发展,有巨大作用,因为未来需要培养具有人文精神、创新能力、审美品位和美术素养的现代公民,我想新课标正是从这一点出发去编写教材、进行课堂教学的。如果我们一直局限于“像不像”为标准的时代。那就不会有新美术形式生存的土壤,如此以往艺术家的创作欲望就被扼杀。

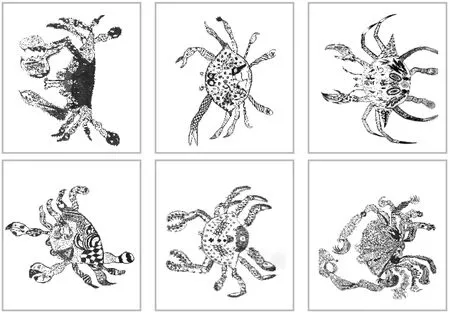

为此我做了一些尝试:在五年级下册的写生课单元前插进去自己整理的课件《童心可师——走进儿童线描写生》进行教学实验,为后来学生掌握生活中的单独纹样、适合纹样做基础,让学生到到转变,甚至加工成注入简化、变形、夸张、添加等方法,(详细课件另外探讨)收到了本校全部七年级段学生的作品,随抽学生的作业。

拿“像”与“不像”“合理”与“不合理”来作为作品衡量的标准,必然使学生失去学习兴趣和创造意识,成为卢梭笔下的“无香味的勉强成熟的果子”和“稚气的博士与衰朽的孩子。”不用说学生画,就是成人画,如西方的“印象派”“野兽派”的作品,显然也无法用“像不像”来评价。

一线的美术教师,用心去欣赏,用心去引导,不能光看像不像,像的可以是美的,不像的也许更美,因为生活在这个世界本来就是美好的,多解读美的事和物,人生会更美好。课后这个小小的思索,写出来与同行共诫勉、共探讨、共收获。