论拉赫玛尼诺夫升c小调前奏曲(op3,no2)的作品分析与演奏技巧

2020-05-25吕慕涵张淼

吕慕涵 张淼

摘要:本文通过对古今中外拉赫玛尼诺夫文献的资料收集,以拉赫玛尼诺夫早期作品的代表作之一《升c小调前奏曲op3,no2》为对象,从创作背景、曲式分析、演奏分析三大方面进行较为深入的理论分析,综合笔者演奏的实践,对《升c小调前奏曲》的演奏进行诠释,在此基础上为更好的演奏其作品提供帮助,并为今后的学习研究提供一点参考。全文主要分为三大部分:第一部分介绍作品的创作背景。第二部分从此曲的曲式结构、调性和声、旋律、节奏、伴奏织体等方面进行分析,第三部分从演奏方面进行详细的分析,进一步加深对《升c小调前奏曲》的理解。

关键词:前奏曲;作品分析;三段曲式;演奏技巧

引言

升c小调前奏曲,作于1892年,是作者毕业于莫斯科音乐学院时所作,题献给作曲教师阿伦斯基,钢琴独奏曲。同年在莫斯科首演,并由作者亲自演奏。本曲后由作者本人改编为两架钢琴演奏的二重钢琴曲。后人又将其改编为管弦乐曲等其他器乐形式。本曲的主题被后人誉为拉赫玛尼诺夫的"命运主题"。

拉赫玛尼诺夫是二十世纪重要的古典音乐作曲家、指挥家和钢琴家。他毕业于莫斯科音乐学院,创作中深受柴可夫斯基的影响,有深厚的民族音乐基础,旋律优美、内容丰富。拉赫玛尼诺夫的主要作品有第二、三钢琴协奏曲、《帕格尼尼主题狂想曲》、《24首前奏曲》等。巴赫、肖邦各将自己创作的前奏曲平均分布在大小24个调上,拉赫玛尼诺夫步其后尘,也将自己创作的24首前奏曲平均分布在大小不同的24个调上,形成了自己的《24首前奏曲》。1910年,当这本曲集出版时,《升c小调前奏曲》也被编入,并成为首篇,从此成为拉赫玛尼诺夫前奏曲的代表。

本文通过对多本关于拉赫玛尼诺夫书籍的整理并结合自己在演奏中的体会与理解,以拉赫玛尼诺夫的升c小调前奏曲op.3 No.2为对象,从创作背景、作品分析、演奏分析三大方面进行较为深入的理论分析,综合演奏的实践,对《升c小调前奏曲》的演奏进行诠释,在此基础上为更好的演奏其作品提供帮助,进一步加深对《升c小调前奏曲》的理解,既是对近期学习这首曲目的阶段总结,也对今后的学习研究做好铺垫。

一、关于作品的创作背景

前奏曲是音乐体裁的一种。前奏曲以前只是组曲之前的器乐引子,在演奏之前一般演奏家要即兴演奏一小段,逐渐演变成一种艺术形式。前奏曲也用于歌剧以代替序曲,曲式自由,一般取材于剧中的音乐,在正场前使用。[1]

在1892年的夏天,拉赫玛尼诺夫的母亲来探望他,让他的生活充满了快乐的色彩。可不幸的是,当拉赫玛尼诺夫想创作一部新歌剧时,他却得了一场大病,消耗了他很多精力,无法投入新歌剧的创作。后来直到拉赫玛尼诺夫痊愈,在毕业之后的他马上便投入到繁忙的音乐会演出之中。期间,他便完成了自己一生最具有重大意义的作品之一──《升 c 小调前奏曲》又名《莫斯科的钟声》。值得一提的是,这首令作曲家声名鹊起的前奏曲是在他年仅19岁时所创作的。1893年初,拉赫玛尼诺夫准备在俄国城市哈尔科尔举行一次音乐会,当时曾为《升c小调前奏曲》创作了四首姊妹篇,成为一套五首作品,出版时提名为《幻想曲集》(Morceaux de fantaisie)[2] 这首升c小调前奏曲,它总是在作曲家的独奏会中作为返场曲演奏,同时也是众多业余钢琴演奏者(和一些钢琴家)的演奏选曲之一。该曲被改编为许多器乐曲和合奏曲,包括管风琴、手风琴、军乐队、吉他、班卓琴和长号四重奏等。1938年作曲家将它重新改编成为两部钢琴而作的乐曲。

二、关于作品的结构以及演奏法分析

拉赫玛尼诺夫作为一个天才的旋律作曲家,他的创作都紧密联系着舒缓悠长的俄罗斯民歌,充满了优美而动人的音乐旋律,富有歌唱性。拉赫玛尼诺夫的音乐作品常使用小调,小调色彩暗淡忧伤,容易引起听者悲剧性的共鸣。这在他的《24首前奏曲》和《音畫练习曲》中能得到体现,这首《升c小调前奏曲》作为拉赫玛尼诺夫早期作品中的代表作,短短62小节,显示出作曲家对气氛和钢琴洪亮音色的掌握已经完全成熟。下面从结构分析与演奏法分析两个方面,深入地了解作品、剖析作品。

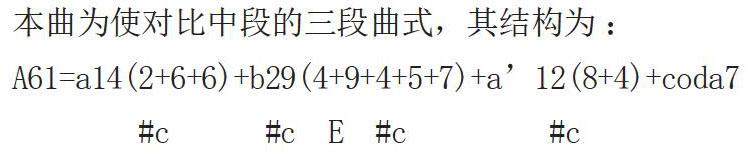

本曲为使对比中段的三段曲式,其结构为:

A61=a14(2+6+6)+b29(4+9+4+5+7)+a12(8+4)+coda7

#c #c E #c #c

(一)关于呈示段的分析(1 - 14小节)

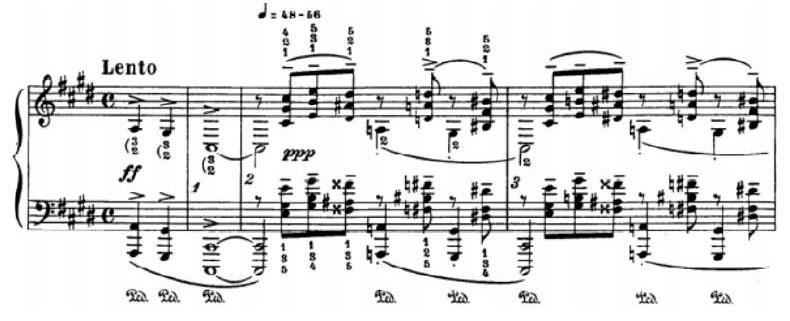

1. 从结构进行分析: 呈示段为重复结构单乐段。一开头就用三个极强的(fortissimo)低音A-#G-#C引出了升c小调冷峻的调式色彩(grim tonality)并主导了该曲,这三个音造成的音响在本段多次出现。下行的旋律和低沉的音域使人感到十分悲凉厚重,犹如一声声步履缓慢的脚步声。乐曲一开始应该用慢板的速度(Lento?=42 - 48)这里没有总的表情要求,力度标记为很强(ff),每个音上面又标了特强记号,到第三小节力度标记为极弱(ppp),以及下行的旋律线,综上所述,可以感受到音乐庄严、肃穆以及略带悲剧性的情绪。据说这一主题是拉赫玛尼诺夫受莫斯科克里姆林宫钟声的启发而写成的,钟声式的织体在拉赫玛尼诺夫的作品中随处可见,如他著名的作品《c小调第二钢琴协奏曲》的引子部分,也显示出他对于钟声音响的特别偏爱,似乎他能钟声中感受到俄罗斯深沉的民族文化底蕴及他一生不停思考的关于生与死的终极命题。也许是受到当时俄罗斯[3]这有节奏感的主题贯穿了整首曲子。第三小节音量变为极弱地(pianissimo),给人以无助之感,用非常弱的力度奏出高音区的和弦,显得气势非常薄弱而凄切。例1

从第三小节开始,进入左右手八度齐奏,这是属于大和弦式的旋律特点。拉赫玛尼诺夫常用厚实饱满的和弦奏出旋律,正如《升c小调前奏曲》的呈示段,拉赫玛尼诺夫是以坚定有力的八度和弦作为支撑点,跨越式和模进式相结合,让旋律更气势蓬勃、令人激动。到了第7小节,力度从mf到ff再到mf,最后又回到了ppp,力度是先渐强后减弱、此起彼伏,犹如大海的波浪般起伏不定,使得音乐情绪也变得摇摆不定、难以控制。也许拉赫玛尼诺夫这样的设计正反映了他内心的悲痛伤感。这部分的旋律来自格里高利圣咏“死亡”的音调,拉赫玛尼诺夫的大型作品中都会使用此音调,从这里我们也可以看出他是个悲观主义者。 例2

2.从演奏法进行分析:引子部分(1-2)小节,“A﹟G﹟C”三个音力度标记为很强(ff),每个音上又标了特强记号,所以要用拳奏法来弹奏这三个沉重的低音。用坚定有力的中指弹奏,拇指支撑中指,使中指手指头要十分牢固和结实。我们要灵活运用杠杆作用把力量传递到指尖,使用中指支撑着演奏。[4]乐曲开始是慢板(lento)。从第三小节开始,双手都是和弦式的旋律进行。双手共同演奏和弦时应注意如何在保持连音线的情况下还能做到双手方便的交叉,要找到适合自己,演奏时舒服的指法。小节7 - 9和11 -12 小节双手八度的两音一连,并有保持记号,每个弱拍起音都要稍微响一点,按照作者的提示,我们可以把3 - 12想象成教堂的钟声此起彼伏,力度不能太强,双手落指要整齐。9 - 14标记为极弱(ppp),有回声效果,演奏时要使手指力度更均匀,整齐而又很弱的弹奏和弦。

(二)对比中段(15 - 43小节)

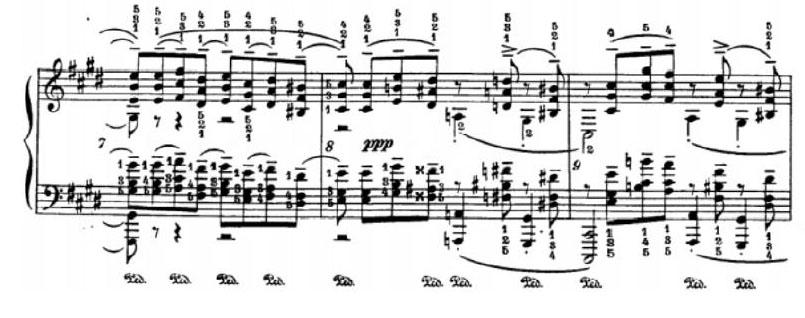

1.从结构进行分析:本段为对比性中部重复性结构和单乐段。是激动地(agitato)并富有推进力的(propulsive),由下行的半音阶三连音开始(chromatic triplets),左右手相对应的旋律线条,三个沉重的低音不再出现,而高音区却多次出现,使这种摇摆不定的情绪达到高潮,旋律变为以半音阶下行的音调(climactic recapitulation of the main theme),加上急促不安的三连音节(highly chromatic triplets),情绪犹如汹涌澎湃的怒涛一样,让人感到动荡、紧张、惶惶不安。乐曲的中间部转至关系E大调上,呈示出抒情性的主题,采用较快的快板,洋溢着幻想般的激情。例3

前面分析呈示段时,我们讨论了拉赫玛尼诺夫旋律的一种特点,现在来分析另一种。这种特点是螺旋式的,这也是拉赫玛尼诺夫作品的一种典型的旋律。它一般从音域较低的音开始,不断向前高声部发展,直到到达一定高度时,它才逐步地返回到低声部。[5]从15小节开始,连续级进的左手的单旋律线条和三连音节奏互相呼应,同向和反向的旋律同时进行,使得音乐显得急促不安又彷徨。例4

2.从演奏法进行分析:从15小节起进入音乐的中间部,这部分应该采用较快的快板,速度可用96 - 108拍,音乐要求激动地演奏,这里的力度不很强,这里我们可以从音符的符干看出,右手每个三连音的第一个都代表着两个声部,上方声部需要保持一个4分音符的时值,要把最上方声部弹出一种连贯不断的效果。所以要求弹这个音符的4指或5指压住琴键直到下一组三连音开始,17小节的第三拍的高低音相差十度,所以需要使用踏板。30和34小节情况类似。这部分的音乐像是浪漫曲,有着幻想的情绪,很不稳定,音乐在#C、A、#f等调性上展开着变化着。从15 - 36之间力度是在逐步增强的,但中间经过几次渐弱、渐强的波动,每变化一次力度就有所增强,如19小节是mf、28是ff、到36则为fff,所以虽然有几处都标记为渐弱,但每次渐弱的程度并不一样,在演奏时不能一见到渐弱就弱到原先的力度。同样,每次渐强也不相同,在练习的时候我们要先预先设计好每一处力度变化的实际效果,使音乐既有变化又浑然一体。36小节第三拍开始的下行和弦序进是双手交叉进行的三連音走句,每拍三连音的第一个音要弹成重音,而且重音是交替在左右手出现的。演奏时应该在重音拍加大力度。在本乐段的演奏中,要把握乐曲小节转换之间的联系与对比。在演奏快速的三连音旋律半音阶进行时,要注意的声部的平衡;在演奏与低声部并行运动的和弦声部时,要注重线条的起伏,以抒发悲愤激动的音乐情绪。

(三)再现段(46 - 55小节)

1.从结构进行分析:本段使用了动力再现的表现方法,动力表现为:

①.再现段左右手的声部都比呈示段增加了,显示出更沉重更庞大的气势

②.再现段的力度变为极强(fff),和非常强(sffff)

③.再现段从50小节开始节奏型变得更加密集

这一部分左右手都是连续的八度的大和弦,连续的大和弦是浪漫主义晚期作品中常用的一种特殊手段。到了再现段情绪已到达全曲的高潮,力度也增强到fff和ffff,而且声部加多一层,呈现出的是很强大的,给人以震撼力的音响效果。沉重的和弦表现出如巨大钟声般地沉重和威严性,双手坚定有力的大和弦将拉赫玛尼诺夫内心的悲怆全部爆发出来。下面我们用列表来具体分析一下呈示段、对比中段和再现段这三段的区别。例5

2.从演奏法进行分析:这部分的演奏要注意的是,谱子在这里变成了大谱表,需要我们两行谱表一起读,即把每小节的音按时值错开,先双手弹奏二分音符的左右手大和弦,然后踩着踏板不放,迅速弹奏休止符之后的八分音符大和弦。即左右手的低音弹出后,立刻移动到高音处弹奏。这一部分几乎每个和弦上方都加了重音记号,可见演奏时所需的力度之大,这也需要演奏者充分地用上腰部和手臂的力量,把力量全部贯注在手指尖上。每个和弦都要沉重有力,掷地有声,但又不能弹得过于笨重和呆滞。例6

(四)coda部分(56 - 62小节)

同再现部一样使用的是大谱表,需要两行谱子一起读,不同的是情绪激动的节奏和旋律逐渐减弱减慢,以至最后归于沉寂(ppp)。需要注意的是,最后一个和弦的触键要特别注意在力度极弱的时候也要保持均匀、整齐。例7

三、关于作品的艺术成就

拉赫玛尼诺夫这首作品之所以堪称精品,除了作品中情感变化的幅度之大,足以震撼听者的心灵外,更是因为作品各个环节合理的设计。“他不凭直觉来进行音乐诠释。他不仅从钢琴家的角度,而且也从作曲家的角度解读每首作品,弄懂它的基本音乐结构,包括曲式上的和感情上的。[7]

1908年5月28日《伦敦时报》(The Times of London)上一篇对拉赫玛尼诺夫的演出评论这样报道:“我们希望,所有那些用升c小调演奏它的《前奏曲》而感觉良好的业余钢琴演奏者和专业钢琴家,都应该听听作曲家将它作为第二首返场曲时的演奏。他干净利落、几乎是坚硬的触键,会给许多人带来新的启示。”[8]这一评论可通过聆听拉赫玛尼诺夫在1919、1921和1928年的录音得以验证。《升c小调前奏曲》作为拉赫玛尼诺夫早期作品的代表曲目,表现出他在19岁时就具有丰富的和声知识和出色的作曲技法,这首前奏曲至今仍享誉世界乐坛而经久不衰,深受各国音乐界的喜爱,成为拉赫玛尼诺夫音乐创作中的佳作以及世界钢琴音乐文献宝库中的珍品。

四、结语

全文主要围绕拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》进行详细的分析,主要目的就是为了能更好地演奏这首乐曲。作曲家在《升c小调前奏曲》这部作品主要是表达自己内心的悲怆情感,通过阅读文献、谱例我们也可以看出,拉赫玛尼诺夫的作品大多是用小调写成,众所周知小调听起来比较悲伤,没有大调明朗。所以,我们在演奏《升c小调前奏曲》这部作品时,首先要了解拉赫玛尼诺夫的创作背景、人生经历等,通过自己的思考理解这部作品,也要充分弹奏出八度和弦的音响效果、掌握好手指的力度等,这样的演奏才能更好地表现该作品。

参考文献:

[1]百度百科“前奏曲”

[2]《拉赫玛尼诺夫?不朽的旋律》尹子著 人民音乐出版社

[3]《俄罗斯作曲家与20世纪》[俄]M.阿兰诺夫斯基 编 张洪模等 译 中央音乐学院出版社

[4]论文“拉赫玛尼诺夫《升c小调前奏曲》的演奏”

[5]《拉赫玛尼诺夫的和声技法》华翠康 著 上海音乐出版社

[6]罗沃尔特音乐家传记丛书《拉赫玛尼诺夫》[德]安德烈亚斯·魏玛 著

[7]Harord C Schonbeg.《不朽的钢琴家》顾连理、罗翠华 译 台北:世界文物出版社

[8]《拉赫玛尼诺夫钢琴作品演奏指导》约瑟夫?巴诺维茨 编注 周彬彬 译 上海音乐出版社

作者简介:

吕慕涵(1993—),女,汉族,广西师范大学研究生,学科教学(音乐)方向。