基于数据挖掘针刺治疗术后肠梗阻取穴组方规律分析*

2020-05-25刘婷婷张丽丽杨蓥萍杨凯伟陈侨彬陈少宗

刘婷婷,张丽丽,杨蓥萍,杨凯伟,陈侨彬,陈少宗

(1.山东中医药大学针灸推拿学院,山东 济南 250355;2.山东中医药大学针灸研究所,山东 济南 250355)

术后肠梗阻(postoperative ileus,POI)是以手术后胃肠运动功能障碍为主要特征的腹部手术并发症,术后临床表现症状主要为恶心呕吐、排便缺知、腹胀腹痛等[1]。POI的发生多是因为患者在接受腹部手术或术后因感染炎症,进而导致肠壁水肿、粘连等情况[2]。一般而言,术后肠梗阻多发于术后2周时间段内,虽然在这一时期,患者已经能够正常饮水、进食,或者排气、排便,但是也容易出现肠瘘、肠管损伤以及腹膜炎等并发症[3]。据相关调查[4],临床上大概有20%的患者术后存在不同程度的肠梗阻。目前对于术后肠梗阻的病患,现代医学虽然选用新型的治疗方法,如迷走神经电刺激、新型胃动力药等,但考虑到技术手段和治疗费用的局限,这些新型疗法在较短时间内没办法完全走出实验室[5]。针灸作为一种多靶点的疗法,在临床上疗效可靠,治疗费用相对较少。但因临床选穴方案较多,腧穴配伍多且杂。通过挖掘现在文献中针刺治疗术后肠梗阻的临床报道相关数据并对此进行了统计分析,旨在为临床研究与治疗提供帮助与新的启示。

1 资料与方法

1.1 文献来源 采用计算机检索,检索范围为万方数据资源系统(1999年5月至2020年10月)、中国期刊全文数据库(CNKI,1900年1月至2020年10月)、维普期刊全文数据库(VIP,1996年1月至2020年10月)收录的针刺治疗术后肠梗阻的临床文献。检索关键词为“针灸”“针刺”“电针”“毫针”“腹针”“术后肠梗阻”。

1.2 纳入标准 ①一般临床总结≥30例,设有随机对照研究者≥20例;②文献以针灸治疗为主,含单独或结合其他方法的临床文献。

1.3 排除标准 ①个案报道、综述、理论探讨;②动物实验类文献;③重复发表的文章,仅取1篇;④一般临床总结<30例,设有随机对照研究者<20例。

2 研究方法

采用Microsoft Excel对腧穴使用频次、归经、腧穴组方进行统计整理、归纳;使用SPSS Clementine软件Apriori算法对腧穴间关联规则进行处理并对相关数据进行录入和统计分析。

3 研究结果

3.1 针刺治疗术后肠梗阻的腧穴、归经及组方规律本次研究共筛选出有效文献60篇,共涉及50个腧穴,12条经脉,其中有47个经穴,3个经外经验穴(下风湿点、降结肠区、第2掌骨侧腰穴),腧穴应用频次共计344次,其中使用频次超过20次的有6个(足三里、天枢、上巨虚、下巨虚、中脘、气海),超过10次的有3个(关元、内关、三阴交)。

3.1.1 腧穴的频数与频率、经脉与神经来源 治疗术后肠梗阻使用频次排在前10位的腧穴由高到低依次为足三里、天枢、上巨虚、下巨虚、中脘、气海、关元、内关、三阴交、合谷。其中足三里穴的使用频次57次,占比16.57%;天枢穴的使用频次为37次,占比10.76%;上巨虚穴的使用频次为34次,占比9.88%,位居前三。见表1。

表1 针刺治疗POI穴位使用频次与频率、经脉与神经来源分布

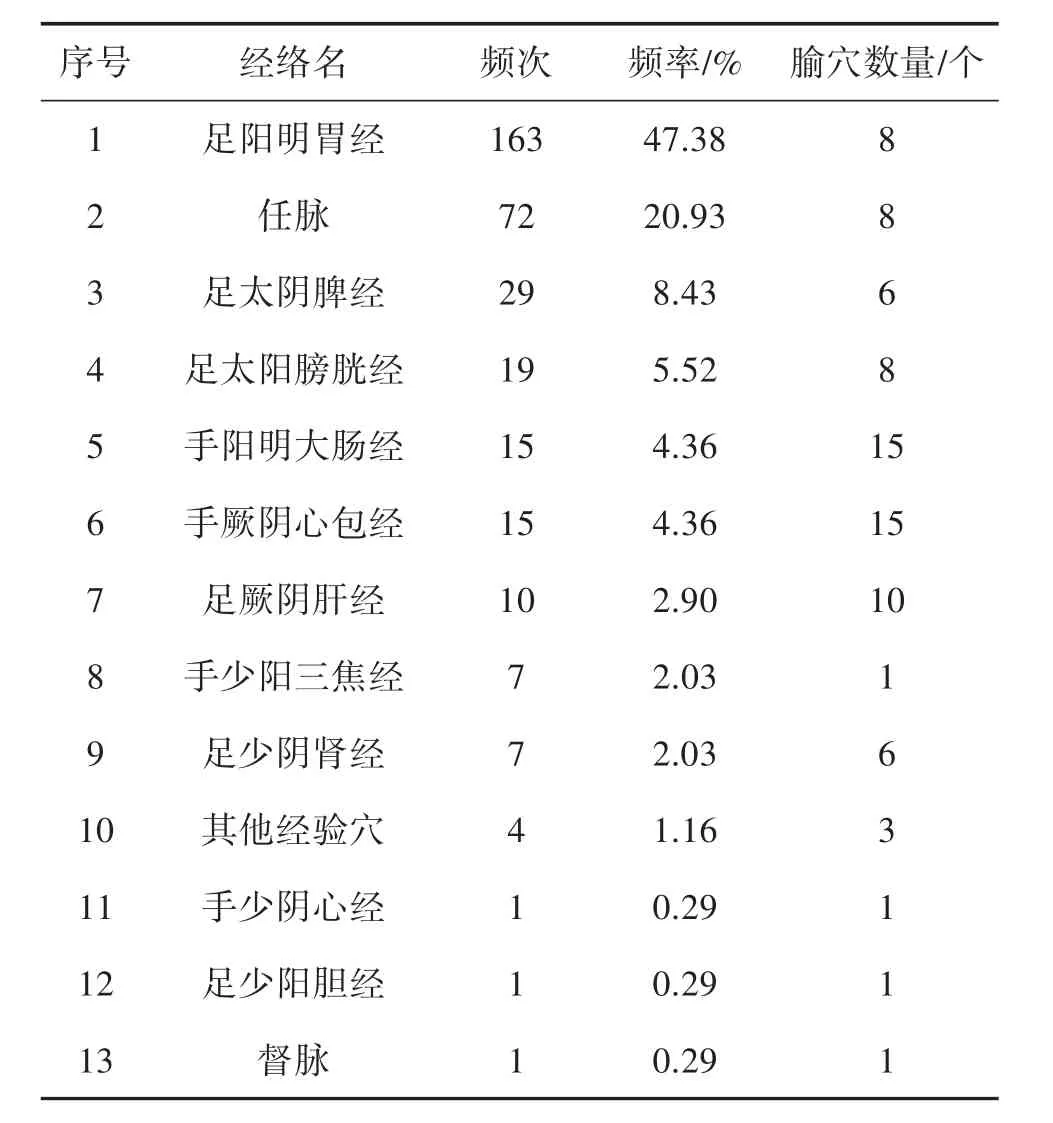

3.1.2 腧穴的经脉分布 本次研究中出现的50个腧穴共涉及十二正经、任督二脉和经外穴。其中使用腧穴分布在足阳明胃经频次为163次,占比47.38%;任脉频次为72次,占比20.93%;足太阴脾经频次为29次,占比8.43%;足太阳膀胱经频次为19次,占5.52%。此4条经络位居前4,累积总占比为82.26%。见表2。

表2 针刺治疗POI腧穴的经脉频次统计

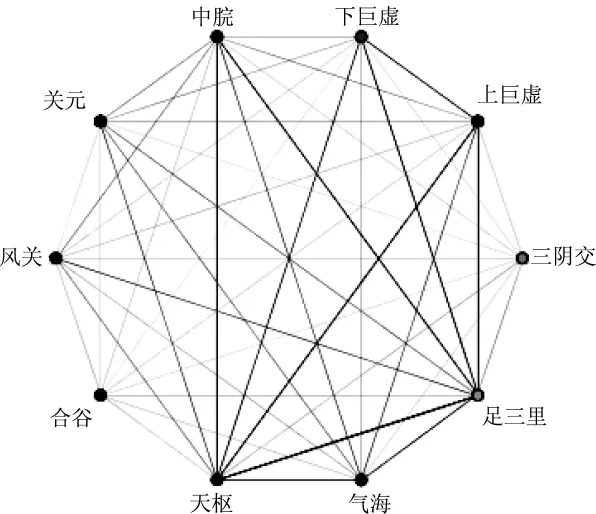

3.1.3 针刺治疗术后肠梗阻的腧穴组方规律 对针刺治疗术后肠梗阻所涉及的50个腧穴采用SPSS Clementine制作关联图并对穴位组合关联规则进行分析,本研究设置前项≤5,支持度≥35%,置信度 ≥80%,得出11条穴对与穴组的关联规则。腧穴组方中,两穴配伍使用频次排在第一位的是天枢、足三里,其支持度 61.67%,置信度91.89%,在支持度前3位的腧穴组方中,出现的穴位组合的腧穴均在穴位使用频次前5位的腧穴之中。见表3、图1。

表3 针刺治疗POI处方中腧穴配伍关联分析统计表

图1 腧穴配伍关联规则图

3.2 有关处方的穴位数量构成分布 在60篇文献中,多数组方的取穴为3~4个,其中使用3个腧穴组方的占比13.3%;使用4个腧穴组方的文献最多,占比18.3%。见表4。

表4 文献组方中穴位数量构成

4 讨论

术后肠梗阻如果早期处理不当,有可能进一步发展为肠瘘、绞榨性肠梗阻,严重者甚至有可能会出现重症腹腔感染等连锁症状[6]。西医主要通过早期术中预防、术后抗感染治疗等干预方式[7-8],但临床治疗效果一般并且治疗方式有其局限性。术后肠梗阻是外科常见的术后并发症之一[9],也是针灸治疗的适宜病种之一。通过数据挖掘统计得出,针灸治疗术后肠梗阻有以下取穴、腧穴归经及腧穴组方规律。

4.1 关于取穴规律 通过整理分析不难看出,临床治疗术后肠梗阻取穴频次前5位的腧穴为:足三里、天枢、上巨虚、下巨虚、中脘。足三里、天枢、上巨虚、下巨虚、中脘等之所以常用,除了在经验角度对这几个腧穴的有效性和安全性的肯定之外,也有传统中医学理论和现代神经生物学证据的支持。

根据中医传统医学理论,术后肠梗阻属于“肠结”“关格”范畴。肠为传化之腑,其特点传化而不藏,实而不满。肠腑气机运行降而不升,以通为用。如若在腹部手术中损伤肠腑,就会引起肠腑的气机失调,从而出现腹胀腹痛、便秘等症状[10]。足三里为足阳明胃经下合穴,《灵枢·邪气脏腑病形》曰:“胃病者,腹胀,胃脘当心而痛,上肢两胁,膈咽不通,食饮不下,取之三里也。”说明足三里能够调节肠道气机,治疗腹胀、饮食不下等胃肠道相关疾病[6]。天枢作为大肠经之募穴,是脏腑经气聚集所在,而天枢穴又居肚脐旁2寸,如天地交合之际、升降清浊之枢纽[11]。在《灵枢·四时气篇》中“饮食不下,隔塞不通,邪在胃脘,腹中肠鸣,气上冲胸,喘不能久立,邪在大肠”也指出肠梗阻出现的部位在大肠[12]。《灵枢·邪气脏腑病形》中“合治内腑”和《素问·咳论》载“治腑者,治其合”,都是指下合穴而言,说明下合穴是治疗六腑病证的主要穴位[13]。而上、下巨虚为大小肠的下合穴,因此,针刺上、下巨虚能调和肠胃,行气导滞。中脘穴为胃之募穴、八会穴之腑会,又是胃经与三焦经、任脉的交会穴,针刺之可通调胃肠和三焦气机[14]。

从神经生理学和神经解剖学角度分析,足三里、天枢、上巨虚、下巨虚、中脘等使用频次居前5位的穴位集中分布在第九胸髓节段到第二骶髓节段支配区内(见表1),胃肠系统主要接受T11-L2节段的神经支配[15],而这一区域与术后肠梗阻的易发生部位具有密切的关联,这些关联从生物学角度肯定了这些穴位可以治疗术后肠梗阻[16]。现代医学研究证实[17],针刺足三里穴,可以改善胃肠内部微循环,促进胃肠蠕动,提高多种消化酶的活力。从解剖生理学看,胃的募穴中脘正好是处于胃部的体表投射区,所以在针刺此部位可加速胃肠道血液循环,促进胃黏膜炎症和水肿的消散[18],从而可加速局部代谢,有利于术后损伤的肠道快速修复[19]。以上结果均进一步支持了现代针灸学关于穴位作用规律的总结,即针刺穴位与调节对象处于相同或相关的神经支配区时能够获得更好的疗效[20-22]。

4.2 关于腧穴的经脉规律 对所用穴位的归经分析显示,针刺治疗术后肠梗阻时选取经脉前3名的经脉分别是:足阳明胃经、任脉、足太阴脾经,足阳明胃经的穴位使用频次最高,涉及8个穴位,共使用163次。《灵枢·经脉》曰:“胃足阳明之脉……下膈,属胃”,《灵枢·经脉》:“脾足太阴之脉……上循膝骨内前廉,入腹,属脾,络胃。”从经络循行来说,脾经与胃经相表里,任脉通过中脘及下脘等腧穴与胃气相通,而任脉又循行于胸腹正中[6],根据“经脉所过,主治所及”的理论,其经脉上的腧穴能治疗相关的胸腹疾病[14]。足阳明胃经、足太阴脾经、任脉皆能治疗经脉循行所致的各种胃肠疾病。

4.3 关于腧穴组方规律 首先从腧穴关联规则表中(见表3),支持度前3位的腧穴配伍中,出现的穴位组合的腧穴均在穴位频次前5位的腧穴之中(足三里、天枢、上巨虚、下巨虚、中脘),从侧面也反映了这几个穴位在临床上治疗术后肠梗阻的有效性。首先,从穴位在人体的分布而言,针刺治疗术后肠梗阻的腧穴主要集中在下肢部和腹部,《灵枢·终始》言“病在上者,下取之”,针刺下肢的腧穴,可以对上部的疾病起到治疗作用。四肢的下部腧穴为“根”与“本”,胸腹部腧穴为“结”与“标”,四肢下部腧穴和胸腹部腧穴配合取穴,既调和气血,又调和阴阳[14]。使用频次前5位的腧穴均是胃、大肠、小肠相对应的募穴和下合穴,所以在临床治疗疾病时要特别重视特定穴的运用,尤其是相应脏腑募穴、下合穴等特定穴。其次从针刺治疗术后肠梗阻腧穴组方的文献中可以看出,含有4个腧穴的组方的文献占比较高,运用频次为11次,运用频率为11.67%(见表4)。以上结果均说明了针灸治疗术后肠梗阻在腧穴组方中有少而精、远近结合、合治内腑的基本原则。

5 小结

本文基于数据挖掘对针刺治疗术后肠梗阻取穴组方规律进行了分析,虽然针灸治疗本病涉及众多腧穴和处方,但仍然具有一定的规律可循。无论双穴配伍还是三穴、四穴配伍,出现的穴位组合的腧穴均在针刺术后肠梗阻穴位频次前5位的腧穴之中,而术后肠梗阻使用频次较高穴位均分布在与胃肠系统密切相关的神经节段支配区内。本研究可为临床针刺治疗术后肠梗阻取穴、配伍规律提供一定的数据支持。