加味薯蓣丸治疗眩晕病60 例临床观察

2020-05-25何昌生王明福

何昌生,王明福

(1.北京市密云区穆家峪镇社区卫生服务中心,北京;2.北京市密云区中医医院,北京)

0 引言

眩晕病是指以运动性幻觉为主要特征的一类疾病,是临床上最常见的主诉之一,多因机体功能失调所致空间定向感觉异常及平衡功能障碍引起,主要表现有目眩,偶有眼前黑矇,视物模糊,感觉自身或感觉外界事物旋转,轻者闭眼即停,重者如坐车船,站立不稳。多发生在中老年人,患者多以突发的剧烈眩晕,伴有耳鸣、恶心、呕吐等表现,严重时甚至可发展成为中风等,轻者影响患者的日常工作和生活,重者可危及患者生命[1-2]。本研究旨在探讨加味薯蓣丸对眩晕病气血两虚兼风邪上扰证的临床疗效,现介绍如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我中心内科门诊2016 年7 月至2019 年3 月间收治的眩晕病气血两虚兼风邪上扰证患者60 例为研究目标。采用双盲对照法将纳入的患者分为对照组和观察组,各30 例。对照组中男18 例,女12 例;年龄18~69 岁,平均年龄(46.1±4.95)岁;病程1~4 年,平均病程(2.43±0.71)月;眩晕程度:轻度17 例,中度7 例,重度6 例。观察组中男17 例,女13 例;年龄18~68 岁,平均年龄(47.9±5.61)岁;病程1~3 年,平均病程(2.54±1.01)月;两组基线资料比较无统计学差异(P>0.05)。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

参考2006 年“中国后循环缺血的专家共识”[3]和《临床神经病学》中制订的椎基底动脉供血不足的诊断标准[4]。

1.2.2 中医证型诊断标准

参考《中药新药临床研究指导原则》中眩晕病气血两虚兼风邪上扰证制定,证见:头晕目眩,视物不清,行走困难,活动或劳累后加重,乏力神疲,畏寒或怕风,舌淡红,脉浮而细弱[5]。

1.3 纳入标准

①符合椎-基底动脉供血不足诊断标准:年龄40~70 岁;性别不限;病程在2 月~1 年;以眩晕为主诉;TCD 示血流速度减缓或局限性狭窄或屈颈、转颈诱发缺血实验阳性。②符合中医眩晕病,气血两虚兼风邪上扰证诊断标准。

1.3.1 剔除及脱落标准

①依从性差者;②药物不良反应发生严重者;③未按设计方案用药,影响药物评价有效性和安全性者;必需中断研究者;④其它原因退出试验、失访者。

1.4 方法

1.4.1 治疗方法

两组患者均予基础盐酸氟桂利嗪胶囊治疗。高血压患者给予降压治疗,血压控制在140/90mmHg 以下;2 型糖尿病患者给予降糖治疗,使空腹血糖<7.8mmol/L,餐后2 小时血糖<11.1mmol/L;注意饮食,畅情志,戒烟酒,避免剧烈运动。

对照组给予盐酸氟桂利嗪胶囊(国药准字:H 10930003,产品批号180827845,西安杨森制药有限公司)治疗,10mg,qn。观察组在对照组基础上再予加味薯蓣丸治疗,方剂组成:山药30g,炙甘草28g,党参10g,茯苓15g,干姜3g,制附子6g,桂枝10g,白术15g,熟地15g,赤芍8g,当归10g,川芎8g,柴胡6g,防风8g,麦冬15g,阿胶8g 烊化,杏仁6g,大枣20g,生黄芪15g,远志10g,桔梗6g,神曲10g,大豆黄卷10g,川芎10g,羌活10g,藁本10g,蔓荆子10g。水煎服,分早晚分服,每日1剂。两组治疗时间均为2 周。治疗结束1 个月后进行面对面随访,记录患者眩晕的疗效及复发情况。

1.4.2 观察指标

比较两组治疗前后的临床效果;中医症状变化;TCD 治疗前后椎基底动脉平均血流速度变化情况;监测两组的血粘度数据。

1.4.3 疗效判断标准

1.4.3.1 临床疗效标准 依据《中医病证诊断疗效标准》制订[6]。

1.4.3.2 症状积分评价

依据《中药新药临床研究指导原则》[5]中相关标准统计患者治疗前后症候疗效指数进行积分。

1.4.3.3 经颅多普勒超声检查在治疗前后,比较相关参数:左椎动脉(LVA)、右椎动脉(RVA)、基底动脉(BA)血流速度情况。记录并比较两组治疗过程中不良反应发生率。

1.4.4 统计学方法

数据采用SPSS 13.0 统计学软件分析与处理,计量资料以()表示,采用t 检验,计数资料采用[例(%)]表示,采用χ2检验,以P<0.05 具有统计学差异。

2 结果

2.1 两组治疗前后中医症候积分变化比较

见表1。治疗后,两组中医症候积分均降低,观察组明显低于对照组(P<0.05)。

表1 两组治疗前后中医症候积分变化比较

2.2 两组临床疗效比较

观察组治愈14 例,显效8 例,有效5 例,无效2 例,总有效率93.3%(28/30);对照组治愈10 例,显效12 例,有效4 例,无效4 例,总有效率86.7%(26/30),观察组总有效率明显高于对照组(P<0.05)。

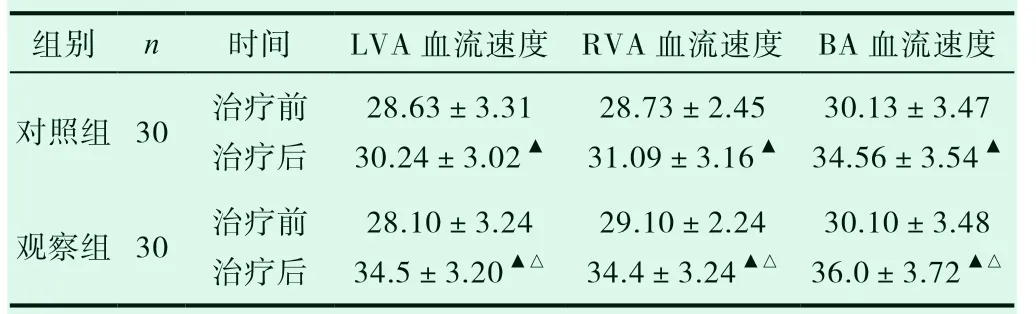

2.3 两组治疗前后 TCD 参数变化比较

见表2。两组治疗前 TCD 相关参数比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后两组 LVA、RVA 及BA 血流速度均明显增高(P<0.05),观察组相关参数均高于对照组(P<0.05)。

表2 两组 LVA、RVA 及BA 血流速度比较

表3 两组随访3 月后复发率比较

2.4 两组不良反应情况比较

对照组治疗过程中出现1 例嗜睡,1 例乏力,不良反应发生率为6.7%(2/30);观察组出现1 例乏力,1 例轻度胃脘不适,不良反应发生率为6.7%(2/30),比较两组不良反应发生情况无统计学差异(P>0.05)。

3 讨论

眩晕病为内科的常见病、多发病,多发生在中老年人群,并容易反复发作,给患者正常的生活和工作带来影响[7]。现代医学研究提示,其发病机制多与动脉粥样硬化及高粘度血液等有关[8],因颈椎动脉长期受压,造成颈部交感神经由于受到刺激而导致颈动脉发生痉挛,血液流动受阻,进而引起脑部血管供血不足,造成眩晕病的发生[9]。此外,高血压、冠心病、贫血、内耳疾病以及药物服用等也是眩晕病的重要影响因素[10]。临床上由于本病影响因素相对较多,病因发病机制复杂,因此,导致该病患者临床疗效参差不齐[11-12]。现代医学可采用经颅多普勒(TCD)、以及测定血常规、血液流变学等方法了解血流动力学变化,为诊疗提供客观依据。现代医学对眩晕病诊断以患者诉为主,临床诊治主要以扩张血管、改善局部微循环等,多数患者眩晕症状可得到明显改善。但停药后易复发,使得病情迁延不愈,影响患者工作和生活质量。

眩晕即头晕,眼花或眼前发黑,视物模糊;乃是感觉自身或外界景物旋转,站立不稳。二者多同时出现,故统称为“眩晕”。属于中医学“头风”、“风头眩”、“风头旋”等论述。总结病因与风、火、痰、虚、瘀密切相关,病机多为痰瘀阻于气血,俾清阳不升、血不上荣,造成脑窍闭阻,引发本病[13-14]。现代医家治法多以平肝熄风,化痰通络,补虚等为主。

笔者在临床中发现眩晕病,气血两虚兼风邪上扰证患者不在少数,分析其病因:劳倦失宜、老年气衰、久病失血、脾肾虚损,气血亏虚;复外感风邪,客于肌表,风邪上扰,邪遏清窍而为病。因病程相对较长,且容易出现,遇劳尤甚,临证兼见面色晄白、疲乏声低、纳少等症状。病机为:(1)因“虚”致眩。张景岳强调因虚致眩,认为“无虚不能作眩”,巢元方《诸病源候论·风头眩候》述:“风头眩者,由血气虚,风邪入脑,而引目系故也。……逢身之虚则为风邪所伤,入脑则脑转而目系急,目系急故成眩也。” 气血亏虚:气虚则清阳不振,清阳不升;血虚则肝失所养,而虚风内动,皆可发生眩晕。(2)因风致眩。因为“无风不作眩”。首先,风邪致眩(外风致眩)。《圣济总录》卷十六云“风头眩之状,头与目俱晕是也。风鼓于上,脑转而目系急,使真气不能上达,故虚则眩而心闷,甚则眩而倒仆也”。从生理病理来讲,太阳经行于头部之后,少阳经行于头之两侧,阳明经行于头之前部,特别是太阳和少阳为气血虚少之经,风为阳邪,其性轻扬主动,升散向上向外,易袭阳位,高巅之上,唯风可到,头为诸阳之会,故伤于风者,上先受之,风邪上扰而为病。其次,肝风致眩(内风致眩)。叶天士在《临证医案指南》“内风,乃身中阳气之变动”。肝阴更虚,则肝之阳气愈亢,除了气血上涌外,加之气动过速而生风,症见眩晕、震颤、动摇,甚则突然昏仆,所以病机十九条说“诸风掉眩,皆属于肝”。

因此辨治从虚、风等入手,论治以补益气血,疏风止眩为基础治疗原则。选方加味薯蓣丸。《金匮要略·血痹虚劳病脉证并治第六》载:“虚劳诸不足,风气百疾,薯蓣丸主之”。是方:薯蓣30 分,当归、桂枝、麯、干地黄、豆黄卷各10 分,甘草28 分,人参7 分,芎窮、芍药、白术、麦门冬、杏仁各6 分,柴胡、桔梗、茯苓各5 分,阿胶7 分,干姜3 分,白蔹2 分,防风6 分,大枣百枚为膏,上二十一味,末之,炼蜜和丸,如弹子大,空腹酒服一丸,一百丸为剂。主治气血阴阳诸不足感受外邪而致病。乃脾胃为后天之本,气血营卫生化之源,故重用山药健脾为主,四君子汤、干姜、豆黄卷、大枣、神曲益气调中,四物汤、麦冬、阿胶养血滋阴,柴胡、桂枝、防风祛风散邪,杏仁、桔梗、白蔹理气开郁,因风致眩,治疗当然以疏风、散风、祛风,但用药不必拘泥于天麻、钩藤之品,故临证常加 “自拟头部四君”,其中羌活,入膀胱经,味辛苦性温,能上升发散,作用强烈,故有“气雄而散”之说,主散肌表游风,而对上半身风寒湿邪尤为适宜,《用药法象》录“治风寒湿痹,酸痛不仁,诸风掉眩,颈项难伸。”藁本,专入膀胱经,性味辛温,芳香燥散,气雄而烈,能上行巅顶,祛太阳经风寒湿邪,尤其善于治巅顶诸疾,药理研究其对中枢神经有镇静、镇痛作用。川芎辛温升散,性善疏通,活血行气,祛风止痛,上行头目,外达皮肤,尤其善治头痛,亦疗头晕。蔓荆子性味辛苦微寒,辛能散风,轻浮上行,主散头面之邪,治疗头痛眩晕。以上诸药合用,可起到补益气血,疏风止眩的作用。

现代医学研究表明:薯蓣丸能提高机体非特异免疫功能,增强机体细胞免疫能力和体液免疫能力。薯蓣丸的组方主要针对脏腑虚损、气血俱虚、阴阳失调、营卫失和的病机。随着社会老龄化的到来,慢性虚损性疾病日益增多,病变涉及诸多脏腑,既有体质薄弱的因素,更有积劳久病内伤、心神过耗,渐至精虚血少,脏腑功能减退,气血生化不足的原因,薯蓣丸为我们临床提供了辨治此类的疾病的思路。

本研究结果显示,观察组治疗后症候积分改善情况及临床疗效均优于对照组,具有统计学差异。