河鲀毒素及其检测技术研究进展

2020-05-25王兴龙桂文锋倪晓锋蔡增轩许娇娇任一平

王兴龙,蔡 强,桂文锋,倪晓锋,蔡增轩,许娇娇,任一平

( 1.浙江清华长三角研究院分析测试中心,浙江 嘉兴 314000; 2.上海师范大学 环境与地理科学学院,上海 200233; 3.浙江省疾病预防控制中心,浙江 杭州 310051 )

河鲀毒素(TTX)固体纯品为无色结晶体,粗制品呈棕黄色,无臭无味,易吸潮,微溶于水,易溶于微酸水溶液和醇溶液,不溶于乙醚、苯等非极性有机溶剂。河鲀毒素理化性质非常稳定,一般的烹饪温度很难降低其毒性。目前,已分离鉴定出40余种天然河鲀毒素类似物,广泛分布于海洋和陆地的多种生物体内,其积累传递和转移的具体机制尚存争议[1],大多数学者认为是受食物及体内微生物共同影响的结果。河鲀毒素是一类毒性很强的生物碱,在自然界中仅次于由细菌产生的蛋白质毒素,毒性是氰化钠的1250倍,可高选择性和高亲和性地阻断神经兴奋膜上钠离子通道,从而抑制神经和肌肉间的兴奋传导,使得神经和肌肉产生麻痹,导致神经肌肉麻痹,甚至死亡[2],这一特性可使河鲀毒素成为强效麻醉剂和戒毒良药。生活中,时常有因食用河鲀、织纹螺等引发中毒事件的发生,且无特效药物可以治疗。据不完全统计,我国因食用河鲀而中毒死亡的人数每年高达100 人以上,死亡率高于60%,中毒原因的快速诊断,可为患者赢得抢救时间。近年来对河鲀毒素的综述主要集中在前处理方法与检测技术方面,笔者重点对河鲀毒素的化学结构、临床症状、起源和当今检测技术存在的问题进行综述,为更好地预防控制河鲀毒素中毒提供基础资料。

1 河鲀毒素的分布与结构

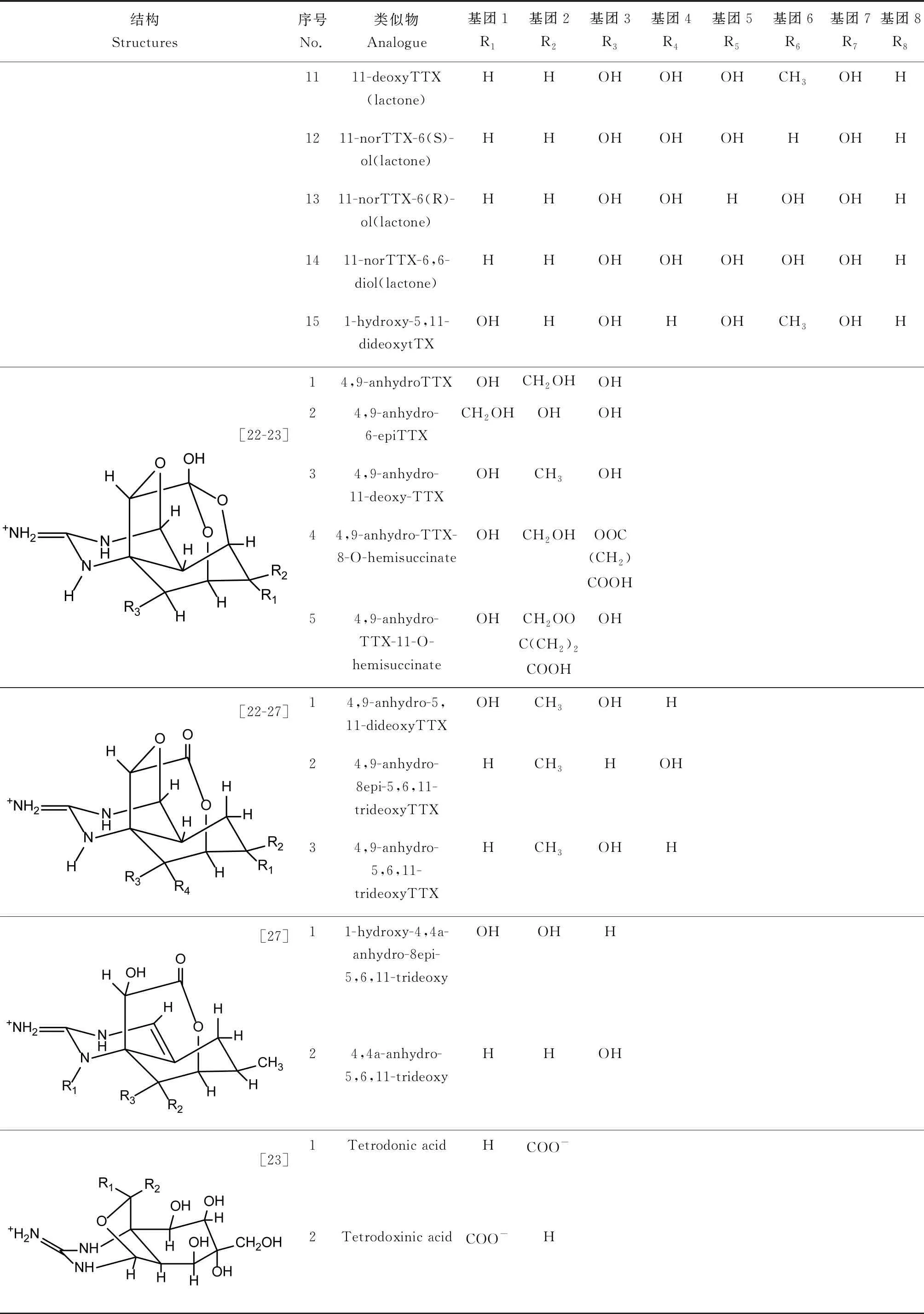

研究发现,河鲀毒素及其类似物,除分布在河鲀体内,还广泛分布于海洋和陆地的多种生物体内,包括细菌[3-4][芽孢杆菌属(Bacillus)、弧菌属(Vibrio)、假单胞菌属(Pseudomonas)等],有毒涡鞭毛藻(Toxicdinoflagellate)[5],纽虫(Cephalothrixsp.)[6],白额纵沟纽虫(Lineusalborostratus)[6],扁形虫(Planoceridflatworm)[7],腹足类软体动物如织纹螺(Nassariussp.)[8]、橡子织纹螺(N.glans)、硰罗法螺(Charoniasauliae)[9],云斑裸颊虾虎鱼(Yongeichthyscriniger)[10],花纹爱洁蟹(Atergatisfloridus)[11],东方蝾螈(Cynopsorientalis)[12],加州蝾螈(Tarichagranulosa),蓝纹章鱼(Hapalochlaenafasciata)[13],圆尾鲎(Carcinoscorpiusrotundicauda)[14],帚状槭海星(Astropectenscoparius)、滤沙海星(A.polyacanthus)[15],仿刺参(Apostichopusjaponicus),蟾蜍(Atelopuschiriquiensis)[12,16-17],短头蟾(Brachycephalusephippium)[18]等。1909年,日本学者Yoshizumi Tahara首次自河鲀卵巢中发现此毒素,因此以河鲀毒素命名。1955年,日本学者Hirata Yoshimasa成功自河鲀中分离到单体结晶的河鲀毒素[19]。1964年,Hirata Yoshimasa、Tsuda Kyosuke与Woodward同时利用X-衍射试验,报道出河鲀毒素的结构[19]。河鲀毒素是一种杂环化合物,结构上的1个胍氨基和6个羟基为其活性基团,能以两性离子形式存在,故在强酸强碱环境中不稳定[19]。胍氨基在生理条件下通过质子化形成正电活性区域, 与专一受体蛋白的负性羟基结合[19],其周围羟基以氢键形式与膜外层离子孔附近的受体结合。研究发现,河鲀毒素的胍基对阻断钠离子通道起决定性作用。截至目前,已分离鉴定出40余种天然河鲀毒素类似物,其结构式见表1。河鲀毒素的毒性与其化学结构息息相关,脱氧结构的化合物毒性较小,含羟基多的化合物毒性较大[20]。研究河鲀毒素各化合物的毒性,对全面评估河鲀毒素对人体健康的影响有着非常重要的意义。目前可获得TTX与4,9 anhTTX两种商业化的标准品,其他化合物标准品很难获得,不能满足日常的定量分析研究。

表1 河鲀毒素及其类似物的化学结构

(续表1)

2 河鲀毒素中毒的临床症状及解救方法

一位50 kg成年人,河鲀毒素对其最小致死剂量约2 mg[28]。依据中毒者的身体状况,年龄以及摄入河鲀毒素量的多少,患者会表现出不同的中毒症,大致分为4个阶段(表2)。通常,人们摄入含河鲀毒素食物30 min后,即可表现出中毒症状。当然,中毒者身体状况不同,摄入河鲀毒素量不同,反应时间也会有很大差异。

2007年,欧洲发生一起白法螺(C.lampas)中毒事件,患者为49岁男性。数分钟内出现腹痛、恶心、虚弱、口齿不清、呼吸困难等症状,3 d后症状痊愈,最终确定为河鲀毒素中毒[32]。2008年,孟加拉国多地暴发河鲀中毒事件,主要分布于Narshingdi、Natore、Dhaka District,本次中毒事件中95人食用了河鲀,其中49人仅表现出明显中毒症状,14人死亡。63名患者平均年龄25岁,32名为男性,31名为女性。河鲀毒素中毒属于急性中毒,在3 h以内,81%的人出现中毒症状。在死亡患者中,发生在3 h以内的占85.7%。据患者描述,91%出现身体刺痛感,68%出现口周麻木,64%出现头晕,60%表现四肢无力,46% 表现恶心呕吐。2010年10月,中国台北发生一起食用蓝纹章鱼中毒事件,涉及人员为男性,年龄分别为39岁、42岁。较年轻患者,15 min内出现口角、手指、脚趾等麻木,稍后出现头晕、呕吐、心率失常等症状。年长者症状较为严重,呼吸困难,被送入重症加强护理病房治疗。两名患者5 d内痊愈[13]。2014年6月,美国的明尼阿波利斯市发生一起使用河鲀鱼干中毒事件,其中两名患者被送入急诊室[31]。样本中河鲀毒素含量平均值为19.8 mg/kg,食用30 min后出现口周、舌头麻木症状,6 h 症状得到缓解。

当前,河鲀毒素中毒并无特效药物可以治疗,在就诊早期,对中毒者洗胃和催吐是重要的措施,在食入2~4 h进行者疗效较佳,洗胃完成之后可采用25%甘露醇或硫酸镁进行导泻操作[33]。其他辅助治疗办法,主要包括机械辅助通气、心理护理等辅助疗法与缓解麻痹症状的化学药物疗法,其中涉及到药物主要有纳洛酮、新斯的明、阿托品、多巴胺等。2005—2008年,以色列有13人呈现出河鲀毒素中毒症状[30],其中2人最为严重,10 min 内均出现中毒症状,他们需要机械控制通气12~24 h,其中1人静脉注射了 0.4 mg 纳洛酮。所有中毒者,住院时间为1~4 d。为防止呼吸衰竭的发生,即使中毒症状较轻者,最好留院观察1 d以上。2008年,孟加拉国多地暴发河鲀中毒事件,诺多尔的8名中毒患者,表现出肌肉麻痹症状,先后注射新斯的明(50 μg/kg),阿托品(15 μg/kg)[34],其中2名患者3.5 h后死亡。吉绍尔甘杰县、诺尔辛迪县的7名患者,也接受了新斯的明、阿托品的治疗,其中3人最终死亡。2010年10月,中国台北章鱼中毒事件中,一名病情严重者通过机械控制通气,注射一定量的多巴胺,5 d内痊愈[13]。综上所述,对河鲀毒素中毒患者采取积极的抢救和全面的护理,有利于提高患者抢救成功率,保障患者生命安全。

3 河鲀毒素医学价值

河鲀毒素是一种非常有效的非蛋白特异性阻滞剂,可阻断钠离子通道,从而抑制神经和肌肉间的兴奋传导,使得神经和肌肉产生麻痹,这一特性可使河鲀毒素成为镇痛与麻醉药物,与商业化的麻醉药物合用,可增强麻醉效果[35]。很多研究证明,河鲀毒素可治疗痛觉过敏、机械性疼痛、戒断综合征等,还可预防痛觉过敏、异常性疼痛。Hagen等[36-37]对参与临床试验的癌症患者,分别皮下注射30 μg 河鲀毒素及等剂量的对照物,2次/d,连续4 d,发现河鲀毒素可有效缓解癌症引发的疼痛,该项临床试验已在美国牙科与颅面研究所注册。河鲀毒素可预防痛觉过敏、异常性疼痛。Hong等[38]建立带状疱疹后神经痛大鼠模型,将一定量的河鲀毒素灌喂大鼠体内,发现此种给药方式可预防机械性异常性疼痛与痛觉过敏。Alvarez等[39]建立了大鼠持续性肌肉疼痛模型,发现河鲀毒素可治疗炎症引发的肌肉疼痛以及化疗引起的神经痛。Gonzalez-Cano等[40]研究发现,河鲀毒素还可治疗内脏痛。河鲀毒素除去具有镇痛与麻醉作用外,还可用于解除毒瘾。临床结果显示,给予毒瘾人员河鲀毒素5~10 μg,3次/d,明显缓解“戒毒综合征”,且不会引起不良反应[41-42]。陈永强[43]采用大鼠乌头碱心律失常模型,研究了河鲀毒素利多卡因复方制剂的抗心律失常疗效,结果表明,河鲀毒素和利多卡因具有较好的抗心律失常协同作用。河鲀毒素虽然具有上述潜在的临床价值,但是我国对河鲀毒素的综合利用尚处于初级阶段,需要更加深入的研究,提高河鲀毒素的利用价值。

表2 河鲀毒素中毒表现出的临床症状[29-30]

4 河鲀毒素的起源

长期以来,国内外学者对河鲀毒素的起源进行了一系列研究,目前主要形成“内源说”和“外源说”两种学说。

4.1 内源说

主张内源说的学者认为,生物体内的河鲀毒素不是由外界摄入,而是由其自身产生。Tsuruda等[44]对蝾螈体内河鲀毒素的研究发现,当蝾螈受到外界刺激后,其皮肤表面的腺体会分泌河鲀毒素(主要为TTX与6-epiTTX),积聚于肌肉组织与表皮内,表皮毒素含量明显高于肝脏。Magarlamov等[6]首次利用共聚焦扫描显微镜与电子免疫技术对河鲀毒素在纽虫体内的分布进行研究,发现河鲀毒素可通过蛋白分泌物进入颗粒腺体,提出了河鲀毒素在细胞内的迁移和排泄途径的假设。Matsumura[45]利用星点东方鲀(Takifuguniphobles)的鱼卵进行人工授精并培育,发现随着孵化时间的延长,胚胎内的毒素含量在逐渐增加,表明河鲀毒素是胚胎发育过程中的产物。

由此可知,河鲀毒素可能并非直接来源于外界环境,但是河鲀等生物能否完全靠自身产生毒素及其在各器官间的传递机制,还需进一步深入研究。

4.2 外源说

多数专家学者认为,河鲀毒素的真正来源不是动物本身, 而是通过食物链聚集或与其共生的微生物。Itoi等[46]研究发现,河鲀幼鱼体内的毒素遗传于成年河鲀,野外生存环境中的河鲀幼鱼体内含有河鲀毒素,而饲养的河鲀幼鱼体内却没有,这说明成年河鲀体内的毒素很可能来源于外界环境。河鲀幼鱼也可通过摄入含有河鲀毒素的扁形虫,将河鲀毒素蓄积体内,防止被其他捕食者捕食[47]。Turner等[48]追踪河鲀毒素起源,在英格兰地区发现了两个含有高浓度河鲀毒素的纽虫新物种,并在其体内发现可产河鲀毒素的假单胞菌、溶藻弧菌(V.alginolyticus),这些菌种与之前诸多学者的发现相同。Campbell等[4]也从纹腹叉鼻鲀(Arothronhispidus)的外皮黏液、内脏器官中分离到产河鲀毒素的哈维氏弧菌(V.harveyi)。

河鲀毒素不仅分布于河鲀体内,还广泛分布于甲藻类、蠕虫类、腹足类、甲壳类、软体类、两栖类等生物体内。研究发现,这些生物体内均含多种能产生河鲀毒素及其类似物的细菌。但是,通过体外培养分离纯化的菌株,又很难得到大量毒素,这有可能是培养环境中缺乏从宿主体内获得的诱导物。综合来看,这些产毒菌可能是通过食物链进入生物体内,并与其建立共生关系。

5 河鲀毒素检测技术

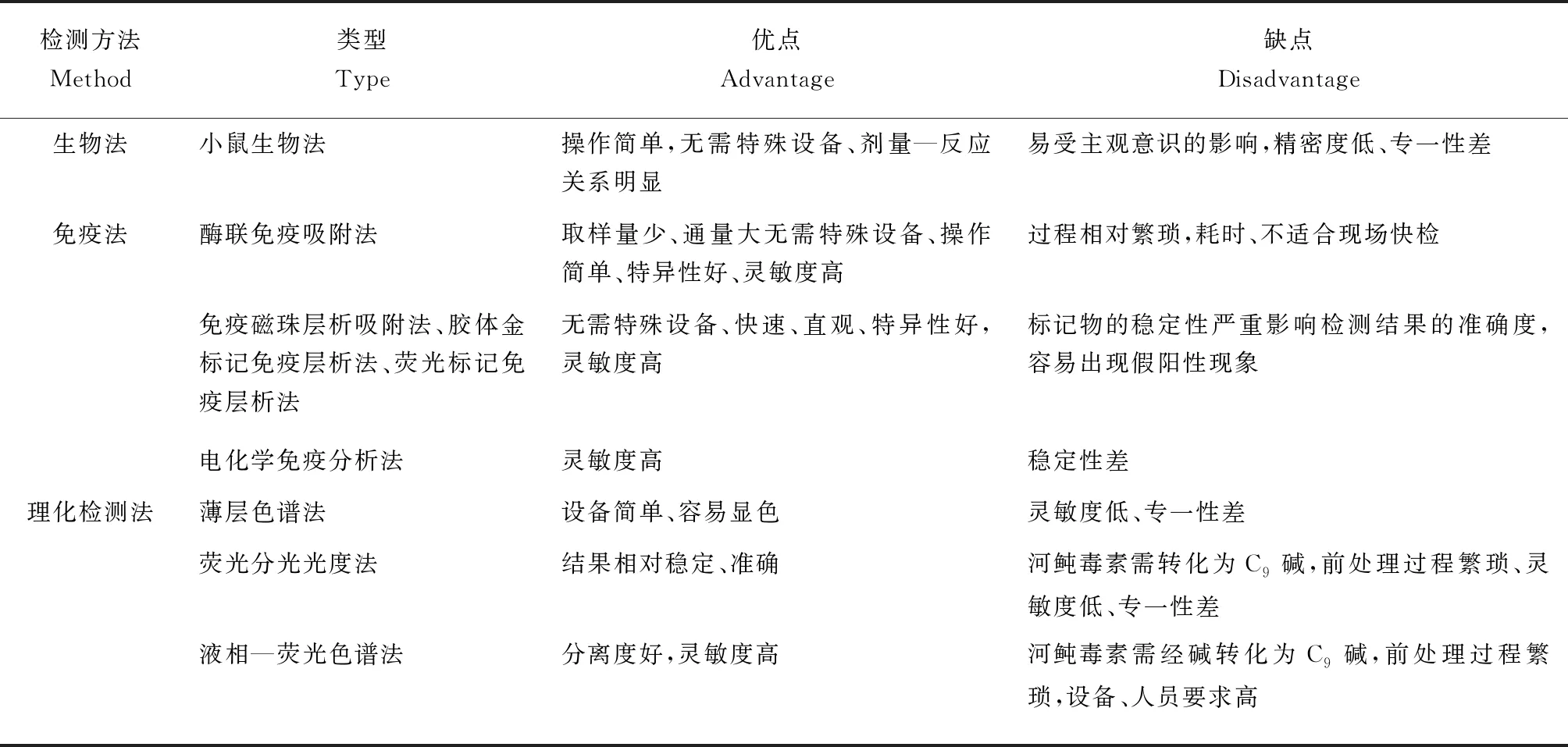

根据不同方法的检测原理,可将目前常见的河鲀毒素检测方法归纳为生物法、免疫法和理化检测分析法3大类。

5.1 生物法

小鼠生物法[49]是目前中国与日本等国的法定河鲀毒素检测方法,根据小鼠注射试样提取液后的死亡时间,查出鼠单位,并按小鼠体质量校正鼠单位,计算确定河鲀毒素含量。其毒力单位使用MU表示,采用20.0 g的无特定病原体级昆明系雄性小鼠,以30 min 死亡的剂量规定为1 个鼠单位(MU),相当于0.18 μg 河鲀毒素。河鲀毒素同系物较多,与麻痹类贝类毒素中毒症状相似,这种方法也不能区别出具体化合物。

5.2 免疫法

酶联免疫分析技术是利用抗原、抗体的高度特异性结合反应和抗体、抗原上的标记物(酶、荧光物质、磁珠、胶体金等) 的生物、物理、化学信号放大作用来实现的,是食品安全领域应用最多的快速检测技术。免疫法具有高度的特异性,因此不适宜同时检测河鲀毒素的某些毒性衍生物。针对河鲀毒素检测,最常用的免疫检测技术有酶联免疫吸附法、免疫磁珠层析吸附法、胶体金标记免疫层析法、荧光标记免疫层析法、电化学免疫分析法等。

Ling等[50]利用河鲀毒素与牛血清白蛋白的偶联物作为免疫抗原,结合单克隆抗体的专一性,设计出酶联免疫吸附试验,检出限可达4.44 μg/kg。同时设计出胶体金标记的免疫检测试纸条,检测限可达20 μg/kg,检测时间小于10 min。张世伟等[51]利用荧光微球作为标记物,避免了基质和荧光素的近距离接触,而使荧光信号的淬灭,设计出河鲀毒素检测的高灵敏度的荧光微球免疫层析法,检测限可达10 μg/kg。Ling等[52]将特异性单克隆抗体偶联到40 nm的胶体金上,将羊抗鼠二抗喷涂至醋酸纤维膜上作为控制线,建立胶体金免疫层析法快速测定水产品中的大田软海绵酸与河鲀毒素,河鲀毒素的检测限可达15 ng/mL,且两者无交叉反应。梁田田等[53]利用磁珠作为标记物,开发出免疫磁珠层析试纸条,可实现河鲀毒素的快速检测。

5.3 河鲀毒素理化分析技术

目前,河鲀毒素检测常用的理化检测方法主要有气相色谱—串联质谱法(GC/MS)[49,54-55]、核磁共振(NMR)[21,56]、红外光谱(IR)[57]、液相色谱—荧光检测法(LC-FLD)[57-58]、液相色谱—串联质谱法(LC-MS/MS)[5,58-60]等。这些方法不仅可以实现河鲀毒素的定性定量分析,还可对其他同系物进行分析,使得河鲀毒素的检测结果更加可靠。

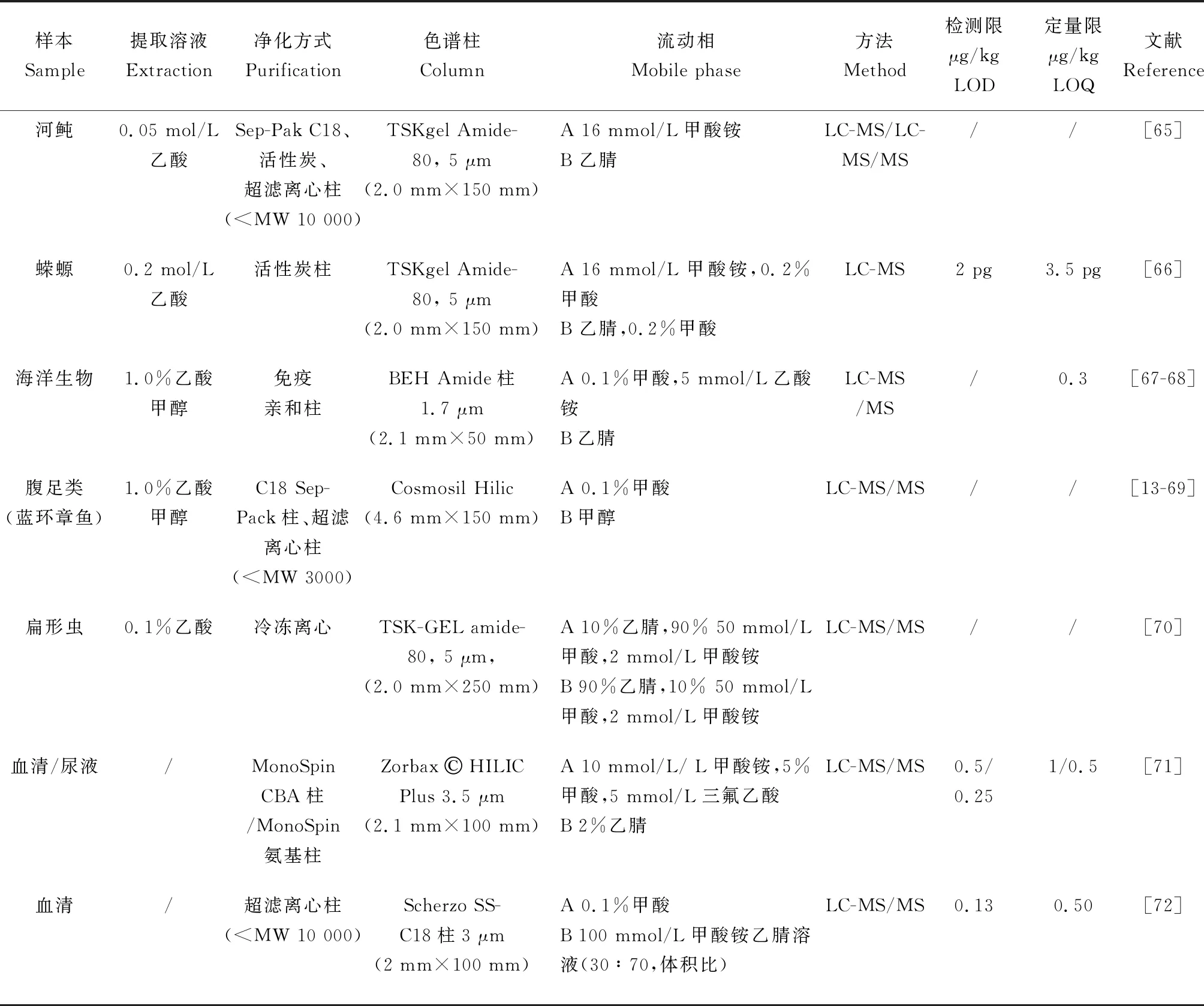

河鲀毒素不具挥发性,利用气相色谱—串联质谱法检测之前,需将河鲀毒素转化为易挥发的衍生物,这不仅增加了检测的时间,还加大了检测结果的不确定性。核磁共振、红外光谱对前处理过程要求较严,主要用于标准物质的纯度分析。液相色谱—荧光检测法对于河鲀毒素的检测应用相对广泛,但是河鲀毒素种类繁多,对荧光的响应相差较大,这在一定程度上限制了该方法的应用[20]。相对于上述方法,液相色谱—串联质谱法对河鲀毒素的检测存在较大的优势,无需衍生化处理,同时可分析多种河鲀毒素,该方法的前处理技术、色质谱条件见表3。

由表3可见,提取液主要为0.1%~1.0%乙酸或甲醇。弱酸环境,可维持河鲀毒素结构的稳定性。以C18与超滤离心柱为净化方法,相对简单,节约成本,但净化效果相比于免疫亲和柱较差,比沸水浴、冷冻离心的效果好。由于河鲀毒素亲水性较强,所以选择的色谱柱为HILIC或Amide柱。流动相中加入适量甲酸,可提高检测灵敏度。

5.4 河鲀毒素检测方法的比较

河鲀毒素的各种检测方法均有利弊(表4)。小鼠生物法虽是国际公认方法,伴随动物保护主义的兴起,其应该会被其他方法所取代。免疫技术被广泛应用于样本初筛,如何快速、简单、高效地完成现场检测,是其未来发展的方向。相比于ELISA方法,免疫层析技术更具有优势,无需特殊设备,数十分钟即可出结果,在河鲀毒素的快速检测领域具有较好的发展空间。理化检验法,对设备、人员要求更高,在定量检测方面具有无法取代的地位。

表3 液相色谱—质谱法对河鲀毒素及其类似物的检测

(续表3)

表4 河鲀毒素检测方法的比较

(续表4)

6 结 语

河鲀毒素是一种麻痹神经的剧毒物质,目前分离鉴定出40余种天然河鲀毒素,广泛分布于两栖、海洋生物中,是食用海产品中毒事件的一类重要致毒因子,建议相关政府部门加大监管力度,继续禁止织纹螺、野生河鲀等在市场上流通,尽量避免因河鲀毒素而导致食物中毒的发生。目前,大多数商业化的河鲀毒素标准品很难获得,这影响了其在医疗和公共卫生等领域的进一步开发和应用。当前,河鲀毒素在临床上的研究极为普遍,但对于河鲀毒素的临床应用仍停留在初级阶段,河鲀毒素独特的生理作用,如镇痛、麻醉、戒毒以及抗心律等特殊功效还需进一步研究。河鲀毒素中毒事件中,主要使肢体麻痹,临床症状明显,医生可根据临床症状,对病因做出正确的判断。河鲀毒素中毒虽没有特效药物可以治疗,但一些辅助措施,可缓解症状,未来特效药物的研制具有重大意义。河鲀毒素在自然界传递,可能是产毒菌通过食物链进入生物体内,并与其建立共生关系,或者通过食物链直接蓄积于生物体内。在各类检测方法中,免疫层析技术更适用于河鲀毒素的快速检测,液相色谱串联质谱法适用于河鲀毒素多种同系物的同步定量检测。