一所农村幼儿园户外环境改造的研究历程

2020-05-23计彩娟

计彩娟

金家坝幼儿园是一所农村幼儿园,这里有着独特的自然风貌与生态环境。如何有效利用农村资源,帮助幼儿在自然中充实生活、增进经验、满足天性、成就人格,是我园重点思考的问题。我们以“在自然中成长”为办园理念,围绕“以幼儿发展为本”这一中心,聚焦户外游戏场地建设,使幼儿与自然建立联系,鼓励幼儿在天然的游戏场地中直面挑战、体验参与的乐趣。但是我园户外环境的改建并不是一蹴而就,而是随着课程理念的转变先后经历了三个阶段:

第一次改造:把小农场搬进幼儿园

我们的思考:让幼儿的身体与环境互动

随着社会的进步,幼儿接触到的电子科技产品越来越多,且接触年龄越来越小,导致幼儿与自然接触的机会以及户外活动严重不足。研究表明,幼儿与大自然直接、亲密的互动,能更好地促进幼儿健康、幸福地发展。真实地踩一踩草坪、闻一闻花香、听一听鸟鸣、品一品不同食物的味道、感受雨滴打在脸上的感觉等,能让幼儿获得更广泛的感官体验,有助于培养幼儿的好奇心、同理心以及对大自然的热爱之心。因此,每天都能接触大自然对幼儿来说是一件非常重要的事情。

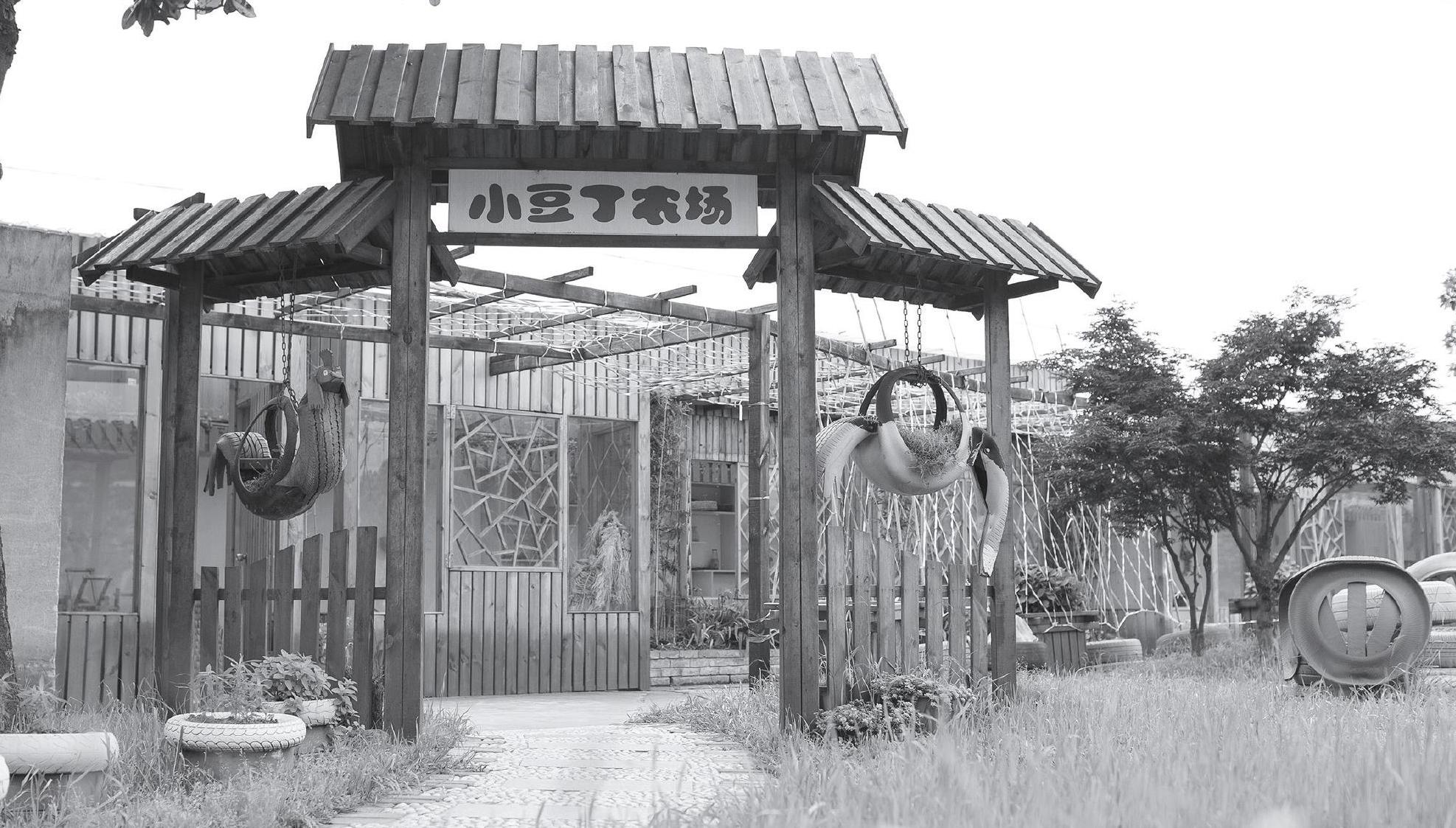

我们的行动:建设重感官体验的小豆丁农场

金家坝幼儿园围墙外就是一片农田,在政府的大力支持下,一墙之隔的五亩农田划归幼儿园。我们在逐步清晰了自然活动对幼儿发展的重要意义后,开始着手在园内为幼儿打造一个“天天有绿、月月有花、季季有果”的小农场。我们通过向书本学习、向网络学习、向家长学习、向农技专业人员学习,总结归纳了一年四季长江流域适宜种植的植物和饲养的动物,以及一些管理的注意事项,为小农场的建设做好准备。经过规划,最终建成了梯田式旱植园、水植园、荷花池、飞禽园、水禽园、石榴园、梨园、枇杷园等。随着动植物的加入,我们的小豆丁农场初具雏形。

我们的课程:实施在环境中的教育

在这个多样化、可感受、可参与、可操作的小豆丁农场里,我们让幼儿回归大自然,尝试摆脱单一、教条的说教方式,鼓励幼儿与大自然交朋友,去触摸、尝试、探索、发现和游戏,通过听一听、摸一摸、闻一闻、尝一尝、看一看等方式,体验与大自然亲密对话的乐趣。

【案例1】摘石榴

9月初,幼兒在石榴园散步的时候惊喜地发现石榴长大了,他们兴奋不已,纷纷问教师:“老师,我们可以摘石榴了吗?石榴现在可以吃了吗?”

教师回应:“那我们摘一个试一试吧!”于是幼儿摘了一个石榴带回班级,但剥开后,他们发现石榴的果粒还是白白的,尝了一口发现特别酸。

嘉琪说:“石榴还小,现在还不能吃,石榴红了才可以摘。”

又过了半个月,幼儿发现石榴变红了,有的还裂开了,有的都变黑了,于是着急地说:“石榴成熟了,小鸟都来吃了,我们可以摘石榴啦!”

可是怎么摘呢?幼儿站在树下,抬头望着石榴,伸手够不着,踮起脚尖试试也不行,又向上跳了跳,还是摘不着,他们叹着气感叹:“好高呀!”

毅晨提议:“我把泽旭抱起来试试。”结果这个办法也不奏效。试了几次后,泽旭索性爬上树摘起了石榴,不久就摘了一篮子。然后,幼儿带着自己的劳动成果回到了教室。

毫无疑问,这种基于自然的活动,有益于幼儿的健康和发展。但是,这种简单的参与和回归还远远不能满足幼儿对大自然独特的兴趣,我们需要用更真实、更有意义的方式带领幼儿探索自然的奥秘。

第二次改造:“上天入地”、无所不能的户外主题游戏场

我们的思考:让幼儿的自主感、场所感与环境建立联系

幼儿在大自然中获得的深刻的、真实的经历是其全面健康成长和发展的基础,但是仅仅让幼儿在大自然中游戏是不够的,而是需要整体去看待人与自然的关系。于是在前期研究的基础上,我们开始尝试让幼儿通过观察、比较、记录、讨论、实验等方式,自主探索发现环境中各种事物的内在联系。那么,如何帮助幼儿欣赏并了解自然万物的关联呢?一个天然的游戏场可以更好地实现这一目标。幼儿通过对自然材料的摆弄和操作,对自然现象的观察和记录,能不断发现各类事物的变化和循环,发现自然界中的相互依赖和互生互长,从而不断提升自身的自主感和场所感。

我们的行动:建设集生态、趣味、挑战、探究于一体的户外主题游戏场

在小豆丁农场建设的基础上,如何使乡土资源与幼儿园户外游戏、运动相融合,创设一个充满激情和灵性的游戏与运动相结合的空间环境,是我们亟待解决的问题。我们继续利用现有泥土、水系、树木、动植物、地形以及其他自然资源,结合主题功能进行区域划分,主要划分出生活拓展区、绿地休闲区、阳光沙水区、大型游戏器材区、创意体验区等5个功能区,创设了小小生活坊、农耕体验园、鸟巢山坡、树屋体能区、地下秘密迷宫区、漂流瓶沙水区等20个活动区域。我们将幼儿园打造成一个集生态、趣味、挑战、探究于一体的户外主题游戏场,以满足幼儿运动、游戏、探索大自然的需要,激发幼儿的探索与想象,促进幼儿身心全面发展。

我们的课程:实施关于环境的教育

在这个绿色、生态又不失童趣的游戏空间和运动空间,我们放手让幼儿更好地与自然产生交互作用,关注各种事物和现象之间的联系以及它们与人类生活的关系。我们鼓励幼儿用自己独特的方式接触自然、认识世界,独立自主地去解决问题,切身感受、体验和发现自然界的变化和奇妙。

【案例2】蚕宝宝成长录

芝麻粒大小的一粒蚕卵,经过休眠蜕皮后长成蚕宝宝,一点点长大,然后结茧、成蛾、产卵,再次经历孵化的过程,这就是蚕宝宝神奇的一生。结合蚕宝宝的生命周期变化,我们挖掘其背后隐含的教育价值,开展了围绕蚕宝宝的身体特征、生活习性、生长变化以及与人类的生活关系等的探究活动。幼儿亲历了饲养蚕宝宝的过程,通过多感官体验、多样性表征积累了有关蚕宝宝的多方面信息。他们每时每刻都保持着问题和困惑:“蚕宝宝为什么只爱吃桑叶?”“桑叶和其他树叶有什么不同?”“蚕宝宝吃剩的桑叶形状为什么都是圆弧形的?”“蚕宝宝的大便有用吗?”针对饲养中幼儿产生的问题,我们不急于给出完美解答,而是关注着幼儿的活动过程,鼓励他们通过实践探究来解答心中的困惑,感受事物间的联系。

当蚕宝宝上山结茧、成蛾产卵,饲养活动接近尾声的时候,我们继续将蚕宝宝的探究活动延伸到蚕宝宝与人类的生活关系上,带领幼儿了解与人们生活密切相关的丝织品。幼儿通过观看音像资料《蚕丝之旅》、书籍《蚕宝宝的一生》等,了解了云锦、丝绸、苏绣的制作工艺。随后,幼儿自发地开展了有关丝织品的探究活动,整合和提升自己的经验。

我们让幼儿真实地参与种养和管理,并鼓励他们将种养、实验、观察、调查中出现的问题在主动合作中寻求答案,无疑能帮助幼儿了解事物的变化。但是,这些活动对培养幼儿的生态意识有促进作用吗?我们需要反思和重构自然活动,这不仅是为了幼儿的健康和发展,也是为了建构一种可持续发展的生态观。

第三次改造:撤掉栅栏的野趣动物园

我们的思考:启发幼儿思考自身与环境的关系

城市化进程中,我们的生活变得越来越便捷,但随之而来的各种水污染、白色垃圾泛滥等生态问题日益明显,如何确立一种人与自然“可持续共生”的生存方式已迫在眉睫。幼儿在自然中的经验虽然激发了他们对自然世界的情感和认知,但因为缺乏对人与环境之间关系的探索,很难形成对环境的保护意识。童年早期是幼儿形成价值观、知识技能和态度最重要的时期。于是,我们尝试通过真实的、能与幼兒每日生活与体验紧密联系的活动,潜移默化地引导幼儿萌发善待生命、善待自然的情感,以此培养幼儿保护环境的态度意识、知识能力和行为习惯。

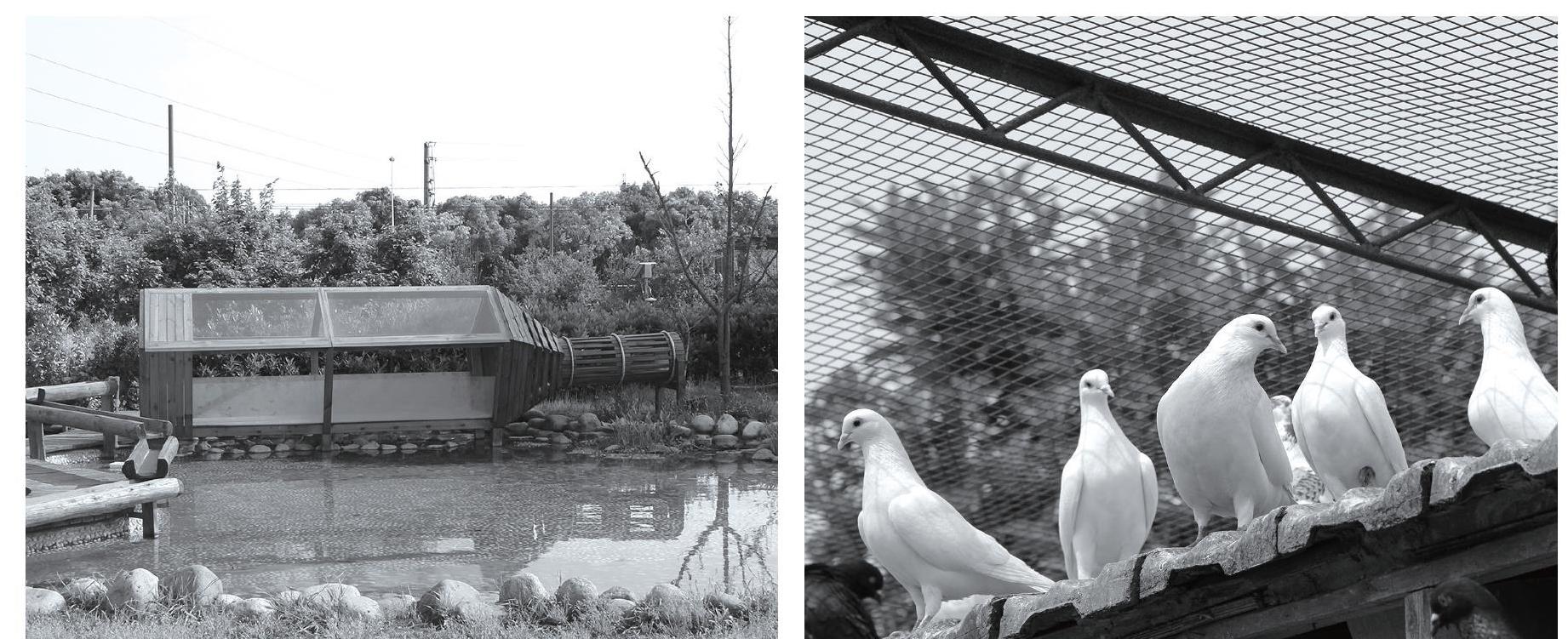

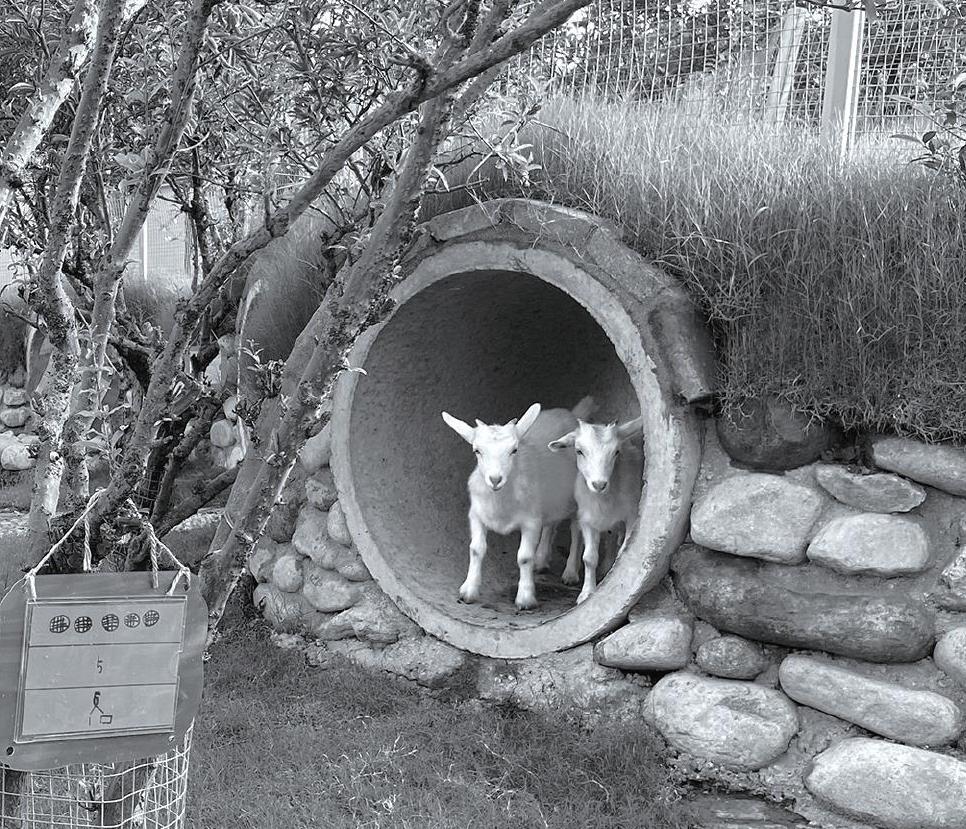

我们的行动:建设了强调和谐共生的野趣动物园

新冠疫情坚定了我们对环境进行第三次改造的决心,因为疫情,曾经和幼儿每日相伴的动物面临离开幼儿园的困境。离开以后,动物将怎样生活呢?如果不想让它们离开,我们应该怎样为幼儿创设一个与动物安全相处的环境?经过讨论,幼儿想帮动物造个新家,他们设计了很多新家的图纸。我们尊重幼儿的意愿,把圈养动物的围栏去掉,依据动物的生存需求,把原来平整的小豆丁农场改建为高低错落有致的野趣动物园。野趣动物园旁边设有工具房,幼儿既可以在高高的小路上安全观察动物的生活状态,也可以穿着雨鞋,在平地上和动物近距离接触。动物可以在这一亩野趣动物园里自由行动,和不同物种的动物交朋友。

我们的课程:实施为了环境的教育

在前期种植、饲养活动的基础上,我们尝试从动植物的基本特征、生活习性、行动方式、生命周期进一步延伸到它们与人类的生活关系和自然万物间的生态联系,如小小生态链模式:禽粮互作、林禽互作、桑基鱼塘、堆肥,以及四季轮作、套种、植物共生、禽畜混养等方法。我们尝试以农耕生活实践为切入点,将单纯的自然体验活动灵活运用到日常生活中来。幼儿经由自己的小手来创造循环型生活,是一件非常富有创造性的乐事。在行动中,他们自然萌发出对各种生物的关爱,达到一种自然状态下的和谐共生。

【案例3】小小生态链

在油菜种植活动中,我们尝试有机结合种植和饲养,一方面利用小豆丁农场里的动物粪便进行堆肥,比较油菜在堆肥与化肥管理下的不同生长变化,了解绿色植物的生产过程;另一方面在石榴园里撒上菜籽,将长得过密的油菜拔下喂动物,并对比鸡、鸭、鹅生下的蛋的质量(详见主题实施网络图)

从案例中不难发现,幼儿在自然中的经验与生态理念的联系是显而易见的。因此,在这个阶段我们注重把幼儿直接接触自然、积极融入自然的经历与积极参与生态环保的行动联系起来,形成幼儿与自然的联系。

户外环境的改变让幼儿更好地浸润于自然环境中,引领他们自主地探索、发现自然的特点、规律和联系,从整体上形成对自然的认知、情感和态度,以及对待自然的方式。