再叙克莱伯

2020-05-21梦乡

梦乡

有很长一段时间,我没有再欣赏过卡洛斯·克莱伯的作品。但他并没有被我疏远,反而转身走进了我的精神世界里。和他的同行们比起来,他恐怕是他们中最值得被人玩味的一个,不只是他的作品,还有他人生历程中的方方面面。一个称得上是泰斗的音乐大师更多的是生存在他身后的世界里,克莱伯也是如此。人们珍惜他的足迹远胜过热爱他的人品,他的音乐遗产似乎比任何人都要琐碎和丰富,其中有来自他生前各个时期的影像资料。奇怪的是,在他所有公开出版的唱片包装上,人们总是更多地见到他年轻时的面容。这似乎并不是没有理由的,和他七十多年的寿命比起来,他艺术生涯中最灿烂的年华着实短得可怜。但这似乎已经足够了,因为它的内涵完全值得人们用无限漫长的生命去品味和解读。就像DG公司为他出版的一套精选集的标题评价的那样,他是“一个不同寻常的艺术家”。

或许我必须承认,大多数古典音乐都会因为它们的千篇一律而讓我昏昏欲睡,但每当欣赏完克莱伯的作品,我都会激动地想写些什么,就像和别人聊起曾经教导过自己的某位特立独行的恩师一样。我明白他已经离开我们许久,不可能再回来了,但他似乎在告诉我们,他并没有走远。也许有一天,他还会回来开一场音乐会。他总是带着贝多芬的心灵前来,直到拖着勃拉姆斯的背影离开……

克莱伯的魅力究竟从何而来?或许他最擅长的便是把一部作品看作一个整体,以便从宏观的角度上对它的任何细节进行连贯的把握和分析。或者说得确切一些,他对每个细节的把控都和整部作品其余的所有部分相关联,因此他总是在一个过来人的立场上处理作品。每当他指挥某个瞬间,他头脑里想的却是另一个瞬间。所以我们似乎可以说,他是一个把一部作品浓缩为一个音符的人。这部作品似乎不能够过于庞大,因为这样就没法让其中的每个瞬间充满活力地和其余部分有机地关联在一起。这或许就是他的作品里几乎见不到二十世纪以来庞大而冗长的交响乐章,却常常只有那些拥有单一层次的旋律线,纯粹为统一的思想性和最本质的音乐性而创作的作品的缘故。或许我们可以毫不夸张地说,如果每个天赋异禀的音乐家都能像克莱伯这样把一部长短有限的作品琢磨得滚瓜烂熟,不要说“指挥帝王”卡拉扬,任何人或许都能让自己的作品登堂入室。这就是世上除了克莱伯之外,起码还存在另一个凭借精工细作而闻名遐迩的米凯兰杰利的缘故。

和大多数指挥家比起来,克莱伯似乎都是一个“搅局者”。他只演释每个指挥家都会涉猎的经典作品,甚至只钟爱其中极其有限的一两个篇章,但每部他指挥过的作品都会因为打上了他个性鲜明的烙印而成为无法超越的精品。人们因此将他奉为传奇,好像他有能力改变本来既定的一切似的。但他其实并非神明,他只是一个拥有德奥传统的精益求精的性情中人。他从未把来自德奥的经典作品当作民族乐派或是其他类型的作品加以阐释,他只是一味沉浸在自己最熟悉的传统之中,并且用自己毫不避讳的个性解读它们。如果非要认为什么是经典的话,那只是那些作品的原稿而非他本人。正是因为它们从来是指挥家们不厌其烦的传统与传奇,才让这个身兼数种艺术基因的“年轻人”在艺术的海洋里找到了自我。或许这就是古典音乐世界里真正存在过的“绿野仙踪”。

或许可以说克莱伯是情感与理智结合得最为恰如其分的艺术家。他的作品不是一味的亢奋或是拖沓,而是张弛有度、表情丰富。当你被急促的节奏累得精神涣散的时候,后面的旋律或许会瞬间变得温情脉脉,一部原本就具有卓越艺术才华的作品总会因为他的诠释而充满璀璨的光辉。那不是来自于他的,但却是由他表现出来的。从某种意义上说,他就是爱用纠结而充满戏剧性的音乐来宣泄自己的情感。从他的作品里,人们可以看出他内心世界的种种矛盾,也可以看到他是如何竭尽全力而近乎完美地去调整和征服它们的。一个人无法改变自己的本性,或许克莱伯也无须改变它,一个艺术天才就是在把自己的本性暴露在人们的非议之中时,才让庸俗的听众们感悟到他的伟大的。这是一种悲剧,但却是一种伟大的悲剧。任何悲剧都会塑造一个英雄,当一个英雄把自己的生涯融入一部悲剧时,他才会让每个解读它的人在肃然起敬中获得他战胜自我的那种力量,这就是“人间喜剧”真正的由来。

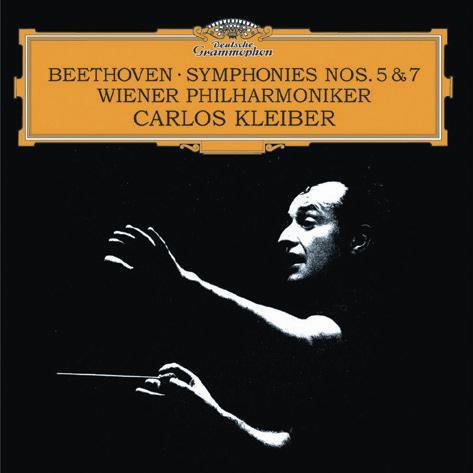

相对于那些远比他年长或是年轻的艺术家而言,克莱伯或许真正是个生不逢时的人。他只有那么屈指可数的几部交响曲作品传世,但它们的效果全都够不上发烧的标准。他的贝多芬《命运交响曲》让人拍案叫绝,却没有诞生在音质最好的“大禾花”时代;他的勃拉姆斯《第四交响曲》让人过耳难忘,却录制于音质最差的初期数码录音时期。但从没有人因此而放弃对他的热爱,他的作品一次又一次地被加工和再版,它们创造了一个奇迹,一个用内涵弥补音效不足的奇迹;它们也重塑了一个真理,那就是古典音乐内涵高于音效的真理。只有他的歌剧录音大多音效良好,他是最热爱歌剧的,即便歌剧原本只是那个时期的人们用来消遣娱乐的产物,但他让它们的光辉一直延续到今天。他用自己独有的艺术精神告诉人们,娱乐也是一种追求,或者人们在娱乐当中同样可以学到什么。一个把自己一生中所有的作品都视为最严肃创作的艺术家是可敬的,只有他将这种精神恪守一生,他的所有作品在他离去后的今天才会仍然被后人当作必须正襟危坐才配欣赏的佳作,而不只是一种催人入睡、波澜不惊的享受。

在克莱伯写给一位乐迷的回信里,他自嘲为“一个很老又很懒的人”。这究竟算不算他的实话?和那些高产的指挥家,例如“指挥帝王”卡拉扬比起来,他或许是的。他明白自己永远不具备取之不尽用之不竭的艺术才华,所以他选择了最现实的方式,用最有限的作品为自己代言,并且将自己有限的生命完全融入到作品中去。他因此一遍又一遍地打磨作品的内涵,至少在这个时候,他的确不是一个懒惰的人。克莱伯的艺术生涯或许比任何大师都要短暂,即便在他挥汗如雨地指挥阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团演出自己最烂熟于胸的贝多芬时,背对听众的他已然是满头白发。但他仍然要这么做,不为别的,就为自己从不服输的尊严。

无论在他多么年轻的时候,只要有人在他面前提起他的父亲埃里希·克莱伯,他就会立刻表现出反感的态度。他无法超越自己武断的父亲,至少是在内心深处,因此他说什么也要试图展现自己的智慧,哪怕把别人重复了无数次的作品再重复多遍,他也要拼命证明自己不会输给任何人,这就是他与父亲之间的永恒较量。有一点值得欣慰的是,他的父亲似乎同样没有留下太多美妙的录音,所以他只要打磨那么几部屈指可数的作品就可以了。既然数不清的音乐杰作总会有各自的主人,既然他的才华已经在自己的作品中毫无保留,那么一生只做好屈指可数的几件事又有何妨呢?

爱上过克莱伯的人或许最想知道,他一生中发挥最好的作品究竟是哪一部。那些把唱片资料翻阅得倒背如流的人会毫不犹豫地告诉他们,它只能是贝多芬的《命运交响曲》。但它的魅力究竟体现在哪儿?或许答案并不是一成不变的。如果那个欣赏者是我,凭心而论,最初听到这部作品的时候,我对它并不抱有太多好感,甚至是怀着极大的憎恶。我不明白他为什么要把这部作品演释得这样夸张,那种神经质似的紧迫感逼得人上气不接下气,似乎那个躲藏在乐曲背后的人并非一个正常人,而是一个正在发作的病人。这可能会是某些传统中国人的共同心声,因为我们有我们的哲学,我们也有我们的音乐。我们的传统音乐清淡缓慢而又悠然自得,它们象征着清静无为的道家哲学,那是中国传统知识分子的处世之道,与世无争向来是他们偏爱的。但我们或许忘记了,如果一个人别无选择地需要战胜自我才能求得生存,那么结果将会怎样。在西方古典音乐家的圈子里,猎奇的心理恐怕从来就没有消失过。这不是他们情愿去做的,他们需要取得精神和事业上的双重胜利,即便对一个天才而言,诠释一部少有人问津或是并不算经典的作品都称得上是成才的捷径。

克莱伯的后两张交响曲唱片或许就是如此,人们可以优先欣赏舒伯特的《第九交响曲》和勃拉姆斯的《第一交响曲》。即便是他录制的那些曲目,伯姆和卡拉扬的经典版本仍旧可以作为替换。和它们比起来,克莱伯的版本虽然是卓越的,但并不是唯一的。只有那部贝多芬的《命运交响曲》,任何人的版本都别想和他抗衡。这就像是为他量身定制的曲目,它可以把隐藏在他内心的压抑与奔放、忧郁与豪迈淋漓尽致地糅合进去,以至于人们只要听到那些旋律,他那独一无二的形象就会立刻展现在眼前。那是属于他的命运,改变不了又矛盾重重的命运;它是一部悲剧,却美得超过了一部喜剧。当一个人用音乐讲述自己,你便不会戴着爱乐者的眼镜去评判它的好坏。你在阅读一个人,他是从前的作者,也是今天的指挥。人的个性无所谓好坏,展现出自己的个性便是最大的真诚。这就是为什么他敢于将这个经典得不能再经典的作品作为突破口的原因,以至于其后的两张唱片全都秉承了这张的风格。如果你没听过它们,没有关系,就像乐评家们说过的,你的唱片柜中只要有这张就够了,因为在这首曲子里,他的生命已经在你的心中获得了重生。

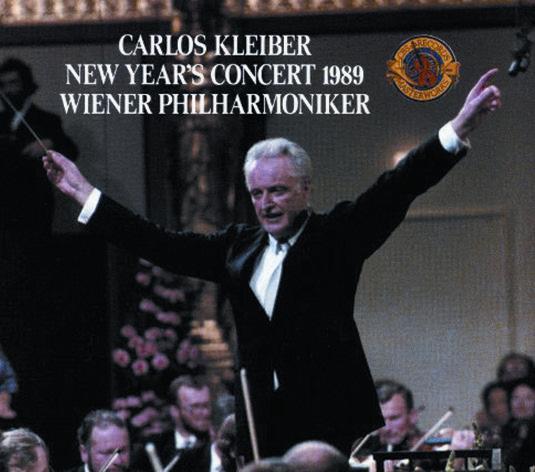

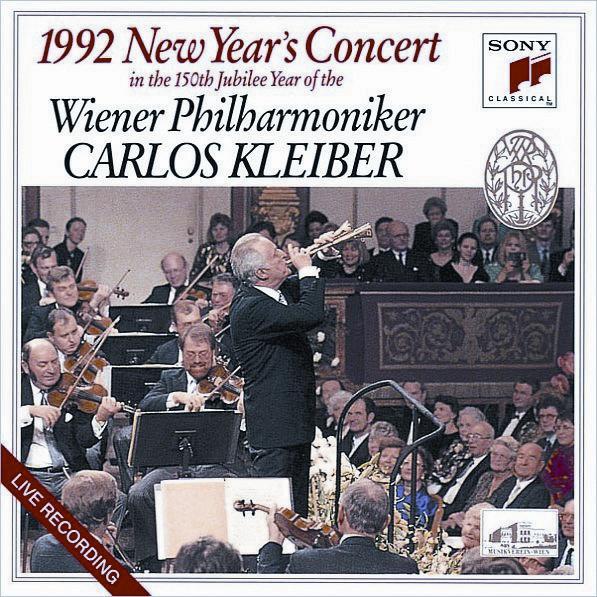

在克莱伯一生指挥的所有作品里,维也纳新年音乐会或许是最轻松、最简单、最不正统的了,但古典音乐的爱好者们常常会说,在维也纳新年音乐会几十年的历程中,最优秀的音乐会只来自八十年代末和九十年代初的卡拉扬和克莱伯。那几乎是两位大师职业生涯最末期的绝唱,他们原本可以把这些娱乐大众的音乐阐释得很随意,因为没有人会在这样的轻音乐上苛求一个大师的努力程度,或者说谁也不会因为一场音乐会的质量看轻了他们的水准。但他们没有这么做,卡拉扬初次引入了女高音独唱,在演出中用小喇叭逗乐听众的克莱伯似乎并没有更多的创新,但任何听过那场音乐会的听众都能把它和其他任何一场音乐会的风格区别开来,就像人们闭着眼睛就能分辨出霍洛维茨的琴声一样。那是一场带有他标志性指挥风格的音乐会,那也是一场极具表情和戏剧性的音乐会。开头的序曲激情四射,紧接着的波尔卡抑扬顿挫,每一首精致的小品似乎都摆脱了通俗的本质,跌宕起伏得像是一部部深刻的交响乐。

当你从音乐中回归现实,你或许不能不郑重地承认一点,克莱伯正是把它们当作一部严肃的作品一般打磨和雕刻的,他把自己的热情和才华,还有那种与生俱来的职业精神毫无保留地倾注于其中。他的音乐会里没有任何写意的怠慢,因为它仍旧是高雅的古典音乐;他的音乐会里同样不存在任何做作的庄严,因为它是为欢庆新年而举行的,新年的氛围从来就应当是生气勃勃的,而这就是克莱伯与生俱来的天性。能够把实况音乐会指挥到如此境界的音乐家或许是不多见的,在这种只有处心积虑的录音室作品才有可能被称为经典的严肃音乐里,只有富特文格勒那样的大师才能让一次音乐节里的单声道“贝九”精彩得无法被人超越,但晚于它四十年的克莱伯的那场新年音乐会也能做到。

只有将自己的灵魂深植入每一个音符里,一个指挥家才能用他卓尔不群的艺术思维改变施特劳斯家族世代传承的风格。那或许并非作者的原意,但只有最优秀的音乐家才能让千篇一律的作品通过自己的再创作焕发出新的生机。于是人们毫不吝惜地把这场音乐会的录音制作成了SACD,“登泰山而天下无山”,这就是它留给人间的影响力。当一个艺术家用精益求精的态度对待自己留给后人的每一部作品时,他一生中的所有足迹才会被人们如饥似渴地保留下来。或许克莱伯的艺术才华远不及卡拉扬的几分之一,但在艺术家的职业态度上,他们从来都是一样的。一种艺术是否能获得时代的认可,正在于它是否有足够的魅力征服人们的心灵。当听众们试着用大师的眼光欣赏那些与时代背道而驰的作品时,他们才会终于意识到,一个早已步入暮年的心灵会因为其中不息的热忱而变得如此年轻。

或许有人曾经为克莱伯没能留下更多的遗产而扼腕叹息,但我并不想认同他们。一颗为艺术燃烧的心灵往往是单纯的,而有限的作品似乎正象征着他不愿轻易爆发的激情。在这些屈指可数的作品里,我最钟爱的还是那首勃拉姆斯的《第四交响曲》。在西蒙·拉特爵士和柏林爱乐最后一次的亚洲巡演录像中,当拉特爵士在武汉的舞台上再次为这部作品举起自己的指挥棒时,我耳边响彻的似乎仍旧是克莱伯的余音。拉特爵士指挥得似乎缓慢而沉稳了些,其中少了些许克莱伯标志性的沉重与悲壮,但台下的听众们照样把最多的掌声献给了他和他的乐团。他们的确有资格接受这样的礼遇,就像克莱伯那些少得可怜的作品的确有资格被人们一版再版一样。正是他们让这些时过境迁的经典再一次镌刻在了我们的当代历史之中,即便它们响彻在那座音乐殿堂里的时间只有短短的几十分钟。