用眼触摸世界

2020-05-21龚蕾

龚蕾

写生是直接以实物或风景为对象进行描画的作画方式。在幼儿园开展写生活动,鼓励儿童用自己的眼睛去看、用心去想,感受周围生活中的美好事物,将这份发现和情感寄寓笔尖,是一种独特的认识和感知世界的方式。儿童通过细致的观察感受,逐步发现写生对象的形象、色彩、结构等美感,再通过自己的解读和诠释表现出来,对于观察力、感受力和画面的审美力发展都大有裨益。以下为我园对幼儿园写生活动路径的一些初步探索。

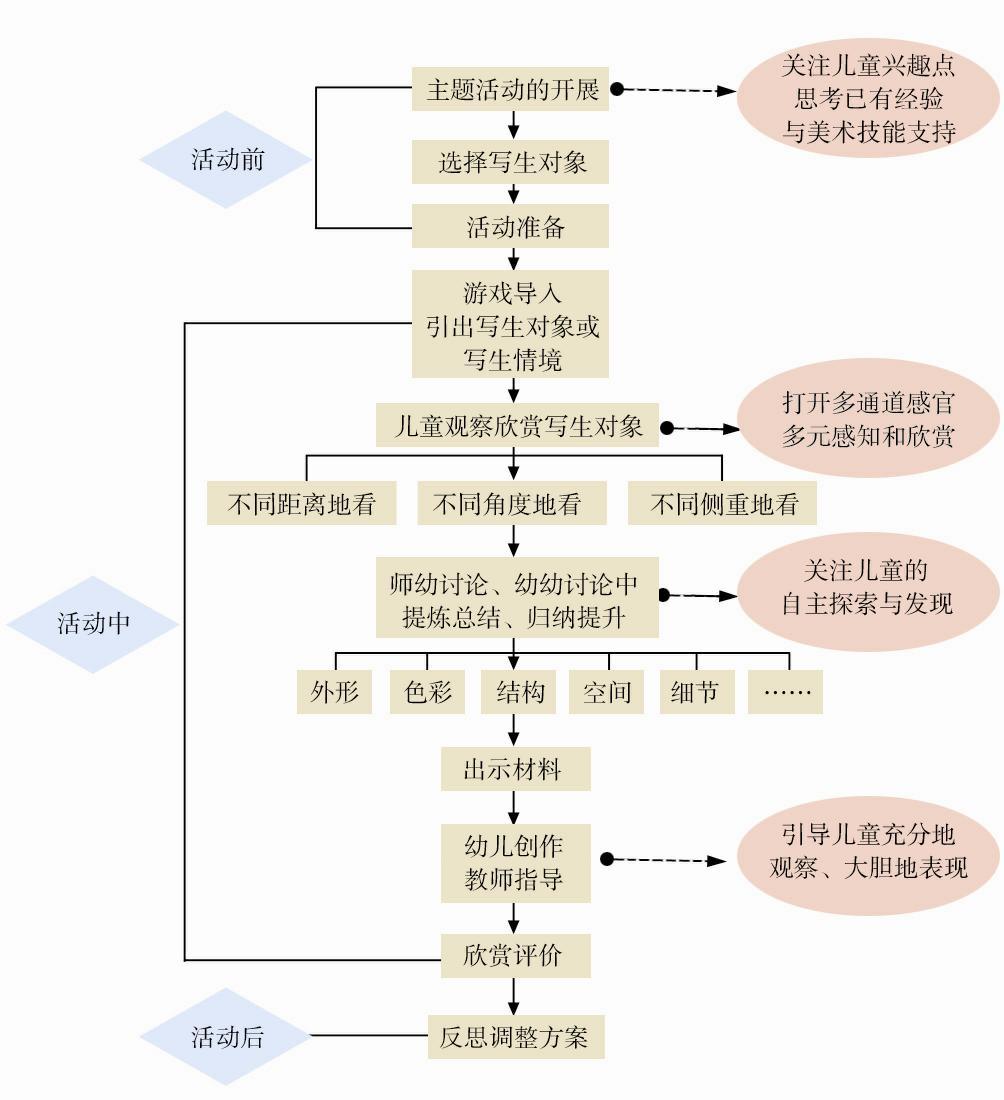

一、幼儿园写生活动的流程

从儿童绘画创作的心理过程来看,写生活动大致分为三阶段:对写生对象的视觉信息获取阶段、对视觉形象的转化阶段和创作阶段。在这个过程中,儿童以“眼看、脑动、手动”为线索,首先用视觉器官观察和把握客观对象的形状、色彩、光線、空间、结构等审美属性,在积极的视觉思维导向下沉浸于积极的主观体验之中,产生“移情”或“共情”,将体验之后的客观对象做艺术形式上的分析,最终通过纸、笔等绘画材料和工具将看见的物象以外在的符号形式表达出来。在这个完整的艺术创作过程中,教师要关注儿童已有经验点、兴趣点的产生以及美术基础技能技巧的习得与积累,以儿童为中心层层深入地开展活动。因此,我们在研究中更倾向于在主题活动的背景下或相关经验卷入之后选择写生对象及展开活动,如右图所示。

二、幼儿园写生活动的策略

在实践研究中,我们发现儿童在参与写生活动的初期,或因经验的局限,或因策略不够适宜,会呈现出“不会画”“会说画不出来”等状态。相较于自由涂鸦、命题画、临摹画等,写生最大的困难就是儿童在观察真实物体或风景后,将视觉中的立体对象描画在纸上,这也需要儿童通过自己的艺术诠释实现三维到二维的转化。因此,教师就更需要思考和挖掘科学适宜的策略,为儿童搭建合理的支架,支持他们实现“眼中之物”“脑中之物”到“手中之物”的转变。

1. 打开多种感官,帮助儿童积累丰富表象

在幼儿园写生活动中,教师要善于为儿童创设多种的、自由的、可选择的机会,开创多元的审美表象摄入途径,从而促使儿童充分感知客观对象,为后续作画做好准备。

如在写生活动“银杏”中,教师带领儿童走到户外,观赏初冬银杏。在远望(初步发现银杏的形态美、颜色美)——近观(感知银杏的枝干、枝条、树叶形态、颜色、质感等特征)——再次远望(发现树冠层层叠叠的色彩美、树之间的遮挡等美术特点)的线索中,初步丰富和完善脑海中对银杏的表象捕捉,最终走向艺术表达阶段。这个过程中,儿童通过视觉(看银杏)、触觉(摸树干)、嗅觉(闻树叶)、运动觉(玩树叶)、听觉(听音乐作画)等多通道感官协同作用,积累了丰富的审美心理意象,加强了对形体的记忆。在随后用颜料、排笔表现银杏林的时候,他们就表现得较为自如,创作的愿望也十分积极。

2. 立足三维要素,引导儿童分析结构关系

在写生活动的艺术反思过程中,教师要不可回避地引导儿童攻克“三维”的难题。虽然学前阶段,我们不能苛求儿童表现立体的效果,但要善于引导他们通过观察和分析,实现从三维到二维的转化,以及立足空间要素分析客观对象的结构关系,拆分绘画重难点,以解决“我不会画”的核心问题。因此,教师要思考如何搭建适宜的策略引导儿童学会去观察立体的、真实存在的对象。这个过程也是他们的观察力、空间感潜移默化发展的绝佳时机。

如在写生活动“兔子”中,教师将小白兔放于场地中央的圆凳上,儿童围坐四周,与小兔子做游戏,观察它的静态、动态以及身体特征。但由于角度不同,大家看见的三维空间中的兔子便呈现出不同的结构。接着,教师投放了四组照片,请儿童做找一找的游戏,发现从左、前、右、后四个角度观察兔子,它的结构呈现出完全不一样的状态。这便为后续儿童写生实践中,要表现不同角度的兔子提供了有效的支持。可见,在解决观察“立体”对象的问题上,教师要巧妙地运用手段,支持儿童在二维——三维——二维——三维之中转化,以此助推儿童持久的观察力和思考力发展。

3. 投放适宜材料,支持儿童转化视觉经验

与创意美术、手工活动等不同,写生活动似乎材料相对单一,就是纸和笔。但在研究中我们发现,幼儿园的写生活动往往更需要斟酌材料的适宜性以及与刻画对象的关联性,以支持儿童将视觉经验转化为美术表达。如风景写生就不适宜投放精细、微小的材料,绘画负担过重,耗时过长会影响儿童参与的积极性。而细节繁多、精巧的写生对象,更适宜投放线描画、速写类材料和工具支持儿童刻画细节。同时,儿童受年龄特点的影响,往往还会在写生过程中呈现出浓郁的个人情感。这时,教师也要善于通过材料支持他们的表达。

如在写生活动“乌龟”中,儿童带来了家里养的小乌龟放在幼儿园的水池里。教师引导他们通过观察完成花纹统计表后便开始尝试用黑色马克笔刻画龟壳的花纹,为小乌龟画像。莉莉动作很快,第一个画好之后问老师:“有没有其他颜色的笔?”老师给了她一盒水彩笔问:“你还要画什么?”她回答:“我想给乌龟画几片荷叶,那是它的家。”水池里实际空空如也,只有一只小乌龟。但莉莉的想法正是她充满温馨的爱以及移情的典型表现——小乌龟很可爱,我要给它一个漂亮的家。教师要特别关注这样的瞬间,用材料支持和鼓励儿童在写生中的个性表达、情感释放。

再如“银杏”活动中,小伟用丙烯颜料点出了密密麻麻的银杏树叶,画面已经很丰富了。但他看到脚下掉落的银杏叶,便随手拾捡了一片贴在未干的颜料上,笑嘻嘻地对旁边的婷婷说:“看,我的银杏真的长叶子了!”婷婷见了,立刻也蹲下身去,学着他的方法为自己的画贴上了叶子。这个案例提示教师,更多元的材料也能被吸收到写生活动中去,以支持儿童的创造表现,而不仅仅拘泥于纸和笔。甚至教师还可以继续思考,如何将写生活动与创意美术、手工或其他类别的美术活动有机衔接起来,以更开放、多元、儿童本位的角度支持他们的学习与发展。

4. 关注个别指导,鼓励儿童基于观察作画

在实践研究中我们发现,很多年轻教师在准备写生活动时,将更多的精力放在视觉信息获取阶段和视觉形象转化阶段中,觉得一旦儿童提笔创作了,教师的“大部分任务”就完成了。其实不然,写生活动中比阶段一、二更重要的,实则是阶段三——儿童创作、表现环节。这个阶段是教师重点观察和支持每位儿童的机会。在巡回指导的过程中,教师只要静心观察,便会解读出不同的儿童在思考、表现中的“会与不会”“易与不易”。这也是检视教师活动设计、目标拟定、支架策略是否有效的核心依据。

在写生活动的个别指导中,教师要关注儿童是否基于观察作画,是否逐步形成对写生对象高度的专注与自我解读的学习倾向,是否有客观困难以及有主动解决问题的能力。更重要的是,教师要在儿童的反馈中反思活动的创设思路和细节安排是否适宜和科学,是否贴近儿童的已有经验。

如“我的老师”是一个人物写生活动,教师找来配班教师坐在台阶上,引导儿童在观察模特的面容、服饰特征后开始写生。在巡回指导的过程中,教师发现威威迅速画了模特的头和身体后,就迟迟不动笔了。教师问:“你有困难吗?”威威点头。教师问:“你觉得哪里有困难?”威威说:“我不会画她的手。”教师一看,模特的双臂自然交叉叠放在一起,从威威的视角看去线条繁多、人物姿态造型复杂。于是教师赶紧调整了模特的姿势,请她站起来,并将双手叉腰,自然地将手的复杂线条和造型挡住了。教师问:“现在好点了吗?”威威看了一眼,咧嘴一笑后就立刻埋头继续画了。

三、幼儿园写生活动的几点建议

1. 激发情感点

写生活动最大的价值便是关注儿童的生活经验,基于对儿童的观察与兴趣选择写生素材。而这个过程中,无论是人物、动物写生,还是静物写生或者风景写生,教师要重视的是激发儿童通过写生产生对真实的周围世界的观察和关注,激发发现美、探索美、表现美的情感。简言之,写生不是最终目的,而儿童在其中建立美术的思维、拥有美术的眼界,逐步形成热爱生活、细致观察的习惯和态度,才是终身受益的品质。

2. 连接经验点

儿童的美术知识建构也遵循以原有知识经验为基础来同化新知识的规律。他们会在欣赏、反思、诠释、评价的过程中,以新旧交织、更迭、重组的模式连接经验(见下图)。因此,教师要在写生活动前梳理清楚,本次活动儿童的旧经验是哪些,需要建构的新经验是哪些,怎么衔接和融合,这也是写生活动关键经验建构的重要步骤。

3. 把握临界点

在研究中我们还发现,写生活动因其对客观物象的高度关注,特别容易“演变”成为科学探究活动、常识活动,等等。教师要把握这个临界点,注意有距离的感知,即内容要有别于科学感知中那种追究事物的属种、用途、习性等科学概念的做法,而把注意力集中在与事物的形状、色彩、空间等形式因素及其所表现的对称、均衡、节奏、多样统一等形式美的模式。如科学活动“火龙果”,儿童就需要认识它的果皮、果核、果肉等科学组成,了解它的生长习性、品尝它的味道等;而在写生活动中,教师就要重点引导儿童观察火龙果的色彩、形态、质感特征,以及在切一切摆盘过程中观察火龙果剖面、前后遮挡、局部与整体等美术要素,最后用画笔表现出来。

4. 厘清重难点

写生活动的共性难点即“基于观察真实物象的美术表达”,但在每个具体活动中,仍然有不同的重难点。因此,教师不能任何写生活动都采用模式化的“看——说——画”策略来展开,而是要厘清并聚焦在重難点上,给予儿童适宜的支架并提出作画的要求,鼓励他们解决难点、关注重点。如写生活动“绿萝”的重难点是表现叶片的遮挡关系。教师投放了照相机,鼓励儿童自主拍照,用“取景框”和照相的办法寻找自己看到的不同遮挡关系的叶片,将观察的点聚焦,有针对性地解决问题。很快,儿童在操作中便发现了上下遮挡、交叉遮挡、左右遮挡等不同位置的叶片,也在观看分析自己照片的过程中,厘清了“如果我要画两片遮挡的绿萝叶子,应该先画前面一片,再画被挡住那一片”这样具体可行的办法。

综上,艺术来源于生活,高于生活。我们在带领儿童进行写生活动的时候,要关注儿童“写实”的观察、分析、思维能力发展,也要关注儿童“写意”的情感抒发、稚拙表达。美术活动形式千千万万,教师要善于捕捉儿童生活中一切美的对象,引导他们在多元、丰富的活动中去感知生活中的美丽、奇妙和变化无穷,扩展艺术眼界,用自己独特的方式表现对周围世界的感触和观照。