地方全球化

——黔东南苗族民俗节庆音乐文化的守望与“发明”

2020-05-21张应华

○ 张应华

在黔东南苗族社会的历史进程中,往往按照支系、宗族、族群或地域流传有众多民俗节庆,如“苗疆腹地”台江县即被誉为苗族的“百节之乡”。依照历史传统,这些民俗节日往往存在于各自分离的时空结构中,是一种族群性或村落性的行为方式,表现为仪式性或象征性的原生情感心理认同,其供养机制来自村落的公共资源和族民的自发捐资。①雷山县丹江镇羊排村“芦笙头”“牯藏头”、退休教师杨光庭曾经谈到,作为村寨的公共祭祀或仪式场所,每个村寨的芦笙堂是由“寨老”组织、寨民们按照人口数集资捐物修建的。每年一度“跳芦笙”活动所需要的经费,则是族民们的当年捐赠,捐赠的数额没有规定,全凭“心意”而为之。采访时间:2015年2月2-15日,采访地点:雷山县丹江镇羊排村。中国加入WTO以来,经济全球化的资本流动和资本积累迅速进入黔东南苗族社会,面对全球化经济的强势挤压和地方经济发展的自我诉求,地方政府、学者群体以及民间社会渐次结成同盟,以历史上形成的民俗节日为媒介,张扬民族节庆文化的地方性特征,将仪式性、民俗性音乐文化内涵及其行为方式作为文化资本积累的资源,进行“地方社会重建”②参见尹才祥:《全球化中的地方重建:以哈维为例》,《天津社会科学》,2014年,第6期。,有学者认为,这是民族文化认同心理从情感驱动的原生论,向利益驱动的场景论逐渐变迁所使然。③参见张超:《从认知研究视角看族群边界理论:原生论与场景论的一种融合路径》,《广西民族研究》,2014年,第2期。

在这一地方重建的过程中,黔东南地方政府纷纷依托各自的节庆传统,在全球化、市场化的想象中,举办或重建各种民俗节庆文化活动,如黄平县的“中国贵州·黄平谷垅‘九·二七'苗族芦笙会”、凯里市的“中国凯里国际芦笙节”、剑河县的“中国·剑河仰阿莎国际文化节”、台江县的“中国·台江苗族姊妹节”以及雷山县的“中国·雷山苗年”等。上述民俗节庆活动原发于苗族历史文化传统,但却借用了现代社会的经济手段,在原生性“返魅”和现代性“祛魅”的角力之间守望传统和“发明”传统④在以往的研究中,我们往往从传统的本源特征和历史根源出发,注重传统的本质研究或历史价值研究。本文认为,这是一种现代性的本质主义思考,重点考量传统的静态的、不变的符号功能结构及其文化隐喻。在非本质主义学者看来,传统是一种在特定语用过程中的言语行为,处于不断地创生与“发明”的过程之中。正如埃里克·霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)所言:“‘被发明的传统’这一说法,是在一种宽泛但又并非模糊不清的意义上使用的。它既包含那些确实被发明、建构和正式确立的‘传统’,也包括那些某一短暂的、可以确定年代的时期中(可能只有几年)以一种难以辨认的方式出现和迅速确立的‘传统’。”参见〔英〕E.霍布斯鲍姆、T.兰格著:《传统的发明》,顾杭、庞冠群译,南京:译林出版社,2004年,第1页。,经历了本我地方性、初遇全球化、全球地方化、地方全球化等等经验过程,以及文化传统的纯粹性守望、排他式守望、借入式“发明”、主体性“发明”等等策略转换。本文主要以近20年来雷山县举办的“中国·雷山苗年”音乐文化为个案,考察黔东南苗族社会民俗节庆音乐文化的守望和“发明”。

一、“中国·雷山苗年”民俗音乐文化叙事

相传苗族祖先蚩尤创立了苗族历法,以十月为岁首,⑤参见乾隆《镇远府志》卷九《风俗》,抄本。因而,雷山苗族各支系即在农历十月过苗年。依照传统,雷山苗年可分为一般苗年和苗年大典两种形式。一般苗年一年举办一次,历时九天,分为勤仰、游仰、刹仰三个阶段。“勤仰”从十月初五开始,忌挑水、劈柴、扫地等劳作;“游仰”从十月初八开始,共三日,族民们往往以自然村寨为单位,组织芦笙队到客寨芦笙堂上“跳芦笙”,年轻人则于夜晚到客寨游方场上对歌“游方”;“刹仰”从十月十一日开始,亦历时三日,是苗年的高潮阶段,相邻村寨的族人们总是聚集到一个芦笙堂,跳“铜鼓芦笙”,夜晚,青年男女则聚在一起吹奏“交友芦笙”,最后一天,客寨小伙向主寨姑娘吹奏芦笙曲讨要花带,并以此作为信物。这种民俗活动古已有之,⑥参见《中国民族民间器乐曲集成·贵州卷》编委会:《中国民族民间器乐曲集成·贵州卷》,北京:中国ISBN中心,2008年,第4页;《中国民间歌曲集成·贵州卷》编委会:《中国民间歌曲集成·贵州卷》,北京:中国ISBN中心,2008年,第5页。其游仰、刹仰期间是苗族民俗音乐文化集中展演的时段,具体包括踩芦笙、踩鼓芦笙、游方对歌、深夜芦笙等民俗音乐表演。苗年大典在苗族民间被称为牯藏节,每十三年举办一次,每次持续四年之久,由第一年二月申日的“招龙仪式”、第一年七月寅日的“醒鼓仪式”、第二年十月卯日的“迎鼓仪式”、第三年四月吉日的“审牛仪式”以及第四年十月丑日的“白鼓节”等五个仪式构成。详见表1⑦资料来源于雷山县苗族民间语言学专家张兴耀、苗语教师吴呈金、芦笙制作师莫厌学、“芦笙头”“牯藏头”杨光庭等人口述。采访时间:2014年4-15日,2015年2月2-15日,采访地点:雷山县城、丹江镇水电村、丹江镇羊排村。:

表1

理查德·鲍曼(Richard Bauman)认为,表演是一种交流方式,即“表演要求表演者对观众承担展示自己达成交流的方式的责任”。⑧〔美〕理查德·鲍曼著:《作为表演的口头艺术》,杨利慧、安德明译,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第68页。黔东南苗族通过苗年这一民俗节庆音乐的表演与交流,形成其音乐文化传统的文化隐喻,作为苗族社会的一种地方性文化,以其仪式性、教化性、族群性等为内核,与神灵交流,与祖先交流,与族人交流,在民间音乐文化的唱演过程中,不断积累“情感资本”,并以此建构它的文化边界,维护其族群文化的共同信仰和历时性延续。

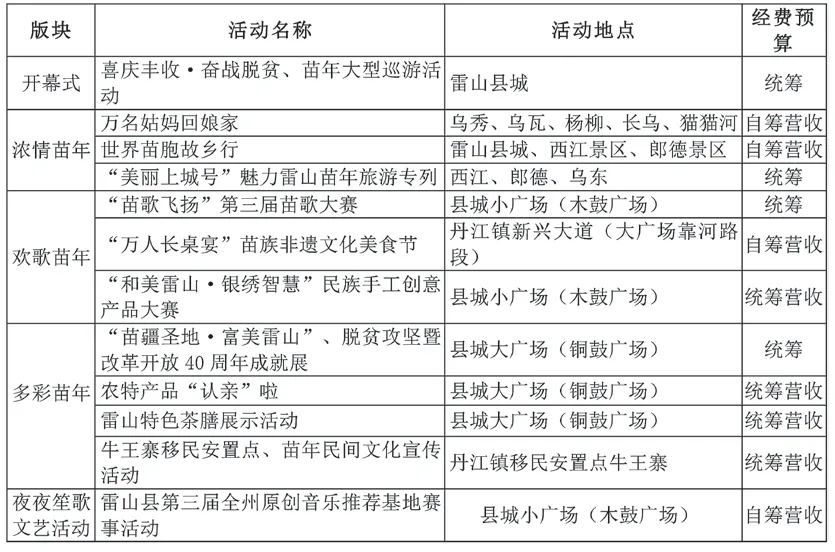

2000年以来,雷山县开始打造“中国·雷山苗年”文化品牌,在市场经济全球化的过程中,将民俗节庆文化作为文化资本,转换苗年的供养机制、时空结构,扩大民俗音乐文化的内涵与外延,共谋文化传统的守望与“发明”。其主要策略大致可表述如下:(1)活动由民间自办走向政府主办;(2)活动空间从乡村社会转向以城市社会作为主体空间;(3)活动资金从民间筹集转向政府与企业筹措;(4)传播渠道从民间约定转向现代媒体,打造品牌效应以招商引资;(5)参与人员从广大族众转向到政府官员、企业家和文化学者作为主要嘉宾;(6)举办大型开幕式和文艺晚会,将现代音乐文化的行为方式引入到传统节庆仪式的时空结构中;(7)举办民俗音乐文化传统活动,吸引文化“他者”体验苗族风情。如2005年“中国·雷山苗年”的活动方案见表2⑨资料由雷山县旅游与文化局副局长杨晨提供。:

表2

这是现代性市场经济渗透到雷山苗族民间社会的一个“镜像”,地方政府以主体姿态成为苗年的行为人,苗族民间文化精英则退居后台。市场冠名和政府出资成为主要经费来源,供养机制的转化,使得苗年的所指发生了“漂移”⑩我们在这里看到,苗年似乎是符号学中一个能指符号,在苗族社会的文化传统中指向一个特定的所指意义,恰如索绪尔(Ferdinand de Saussure)表达的那样,能指与所指一旦约定俗成,即刻由于其社会强制性而使其意义总是“在此”。但是,我们同样看到,由于苗年的行为主体发生了变化,其所指意义也发生了“漂移”,即如拉康(Jacques Lacan)所言:“意义却总是不在此。”参见谭德生:《所指/能指的符号学批判:从索绪尔到解构主义》,《社会科学家》,2011年,第9期。,即从苗族本我历史进程中的音乐文化传统走向当代社会的“使传统化”(to traditionalize)⑪据约翰·霍姆斯·麦克道尔(John H.McDowell)介绍,著名民俗表演理论家戴尔·海默斯(Dell Hymes)1975年创用了“使传统化”一词,用以表达文化生产从源点转向消费以及当前大众艺术的有关“媒介化”表达。参见〔美〕约翰·霍姆斯·麦克道尔著:《在厄瓜多尔反思民俗化:表达接触地带中的多义性》,朱婧薇译,《民间文化论坛》,2019年,第1期。进程。活动空间不再局限于村寨里的芦笙堂、游方场等公共仪式场所,而是以现代文化中心——县城作为主体空间,突出其“国家在场”的符号隐喻和“文化经济”的现实诉求,活动内容从仪式性、教化性、族群性向娱乐性、审美性以及商业性转换。在当地民俗节庆文化传统的场域中嵌入现代性舞台音乐表演、摄影展、诗歌会、健康体育运动等,而苗族民间的文化传统和文化生态则转换成地方性“文化资本”,包括森林植被、河流山川以及音乐民俗等均转化为市场“购买”和“加工”的对象。地方政府的目的开宗明义:“举办贵州·雷山苗年文化周,是为了充分发挥民族文化的独特优势,进一步建立和完善雷山作为中国苗族文化中心体系,树立‘中国苗族文化中心'旅游品牌,体验中国十大最好玩的地方,以此进一步扩大雷山的对外影响,加快旅游发展步伐,为实现‘旅游兴县'的战略目标作出贡献。”⑫参见雷山县文化局:《2005贵州雷山·苗年文化周活动总体方案》(内部资料),2005年。这即是所谓的全球地方化(localizing the global),⑬“全球地方化”和“地方全球化”是一对相对的概念,Richard Wilk教授将“地方全球化”称为“globalizing the local”,“全球地方化”称为“localizing the global”。参见〔卡塔尔〕谢哈·马亚萨:《地方全球化,全球地方化》(视频),网易公开课(TED.com)。谢哈·马亚萨,全名叫Sheikha Al Mayassa(谢哈·马亚萨),是一位卡塔尔艺术家经理人、讲述者、制片人。正如陈彩虹所言:“全球性经济活动,日益具备了越来越浓厚的所在国或地区的文化特征和地域属性。”⑭陈彩虹:《“全球地方化”——经济全球化的另一种趋势》,《中国新时代》,2006年,第8期,第26页。

面对现代市场经济对于地方资源的“收购”,近10年来,雷山苗族民间社会转而自觉融入全球化,在此过程中,地方政府从主导转向引导,民间社会从后台走向前台,雷山苗年逐渐转向到地方全球化(globalizing the local)的图景之中,侧重于在地方性应对策略中获得民俗音乐文化传统的全球意义和他者认同感:

(1)活动由政府主办转为本土苗学会主办,本土苗学会及其成员往往被都市社会和民间社会双向认同为行走在“文化接触地带”⑮文化接触地带即是指本土文化与全球化进程的交汇地带。参见〔美〕约翰·霍姆斯·麦克道尔著:《在厄瓜多尔反思民俗化:表达接触地带中的多义性》,朱婧薇译,《民间文化论坛》,2019年,第1期。的苗族社会文化精英。

(2)活动空间由县城“回扩”到自然村寨,县城与村寨不再二元对立,亦不再被分隔在现代和传统的排他式的空间观念里,而是被当地民间社会精英表述为一个整体性的地方全球化场景。

(3)活动资金兼有市场营收和政府统筹两种模式,市场营收使得苗族民间社会回归为雷山苗年的主体,苗族民俗节庆音乐文化从历史上的“互惠模式”走向21世纪的“买方市场”之后,再次走向近10年来的“卖方市场”⑯这是一对市场供需关系的概念。买方市场亦称“买主市场”,指商品供过于求,卖主之间竞争激烈,买主处于主动地位的市场,形成买方市场的重要因素包括被交换商品的初级性、粗放性,以及购买方对商品需求心理处于低级阶段等;卖方市场亦称“卖主市场”,指商品供不应求,买主争购,卖方掌握买卖主动权的市场,卖方市场的被交换商品往往具有较高质量和价值,购买方对被交换商品具有较大心理需求。。

(4)音乐文化活动突出地方社会的发展成就和苗年文化品牌内涵,以吸引媒体报道。如在2016年雷山苗年(见表3⑰同注⑨。)的开幕式板块中,主要展示雷山县当前阶段地方文化建设和经济扶贫攻坚的成就,将地方文化资源转换成国家发展战略框架中的政治资本,促使媒体从作为文化载体的卖方市场,演变成购买新闻资讯的买方市场,雷山县的民俗节庆音乐文化转而成为新闻媒体所要“购买”的具有国家意识和政治意义的“产品”。

(5)世界苗胞成为主要嘉宾,突出苗胞故乡特有的民俗节庆音乐文化内涵,并以此刺激世界各地苗族同胞的“故乡文化”消费。如在2016年“雷山苗年”中设置了“浓情苗年”板块,一是“万名姑妈回娘家”,即在当代苗族“姻亲圈”中,将民间社会的姻亲情感彰显出来,促使这些外嫁姑妈成为“雷山苗年”民俗音乐文化最为直接的消费群体,成为激活“雷山苗年”民俗音乐文化资源性意义和资本性价值的“催化剂”;二是在地方全球化的视域中,将“雷山苗年”的文化空间拓展到“地球村”的不同角落,彰显跨国迁徙、流散的苗族族群原生论意义上的“祖先认同”心理,并将它转换为利益驱动的场景论认同⑱同注③。的文化资本。

表3

“雷山苗年”是当下黔东南民俗节庆文化的一个缩影,体现了黔东南苗族民俗节庆音乐的文化变迁,变迁的焦点集中于传统的守望与“发明”之间的角力。在当下西方民俗学的讨论中,传统的守望指向文化遗产,而传统的“发明”则表征文化创新,正如民俗学者杰森·拜尔德·杰克逊(Jason Baird Jackson)等人认为:“文化创新和文化遗产这两种看似迥异的文化层面,显示了一个关键的特征——元文化的突显。新技术、新改革、新风尚,连同许多被标榜为‘新'的东西,都是公众讨论的共同话题。同理,淘汰的技术、消亡的习俗、久而不再的生活方式,以及腐朽的价值观,也常成为公众争辩的焦点。”⑲〔美〕杰森·拜尔德·杰克逊、〔美〕约翰·缪斯克、张丽君著:《创新、惯习与遗产:关于文化形式历史发展进程的理论模型》,黄若然译,《民间文化论坛》,2019年,第1期,第11页。由之,传统的守望与传统的“发明”总是相伴随行的,在当代全球化发展的进程中,两者看似背反,实则同向,是人们处理文化认同与文化资源两者关系时不可或缺的一种整体性的“矛盾异面”。回顾黔东南苗族社会的全球化进程及其对民俗节庆音乐文化的认知,我们似乎看到了一个少数民族族群的音乐文化在全球化变迁进程中的应对策略:一方面守望传统,一方面“发明”传统。

二、全球化变迁与黔东南苗族民俗节庆音乐文化的守望与“发明”

上述描述表明,近20年来“雷山苗年”的策略转变,实际上是世界经济全球化变迁影响下的必然结果。关于全球化及其变迁是学术界一直关注的问题,按照美国学者罗兰·罗伯特(Roland Robertson)的说法,全球化与“地理大发现”⑳参见张爱球:《论近代全球化浪潮中的法律发展》,《政法论坛》,2003年,第2期。一同开始,从“15世纪到17世纪,欧洲的船队出现在世界各处的海洋上,寻找着新的贸易路线和贸易伙伴,以发展欧洲新生的资本主义。”㉑参见《地理大发现》,百度百科(https://baike.baidu.com/item/地理大发现/1413768?fr=aladdin),2019年8月1日。伴随欧洲工业经济的海外扩张,全球化开始在被输入地区激荡,渐次与被输入地区的经济、文化相互冲撞、重组与融合。沈湘平在《全球化与现代性》一书中提出,全球化可分为“工业化时代的全球化”和“信息化时代的全球化”,20世纪下半叶的全球化表现出信息化时代特征,以市场一体化为标志的经济全球化成为这一阶段的显著特色。㉒参见沈湘平:《全球化与现代性》,长沙:湖南人民出版社,2003年,第9页。有学者认为,“1978年中国开启了融入世界、对接全球化的进程,在这40年中,中国逐步融入世界体系之中,从最初被动回应到后来的主动参与全球化。”㉓王辉耀:《全球化激荡40年变迁中的中国与世界》,《中国报道》,2018年,第9期,第91页。这一国家策略同样开启了黔东南苗族社会的全球化道路,使得其民俗音乐文化形成了两条并行的变迁线路,其一是初遇全球化——全球地方化——地方全球化;其二是民俗音乐传统的排他式守望与纯粹性复苏——资源化守望与借入式“发明”——整体性守望与主体性“发明”。

1.初遇全球化:民俗节庆音乐文化的排他式守望与纯粹性复苏

这里所说的初遇全球化,大致是指20世纪80年代改革开放至世纪之交这一时期,其基本特征是市场经济带来的现代文明与黔东南苗族的地方文化传统之间产生了强烈碰撞,本源性的文化传统在现代文明面前逐渐变迁或变异。如刘宗碧的调查报告呈现了本世纪之交黔东南苗语的萎缩现象;㉔参见刘宗碧:《我国少数民族文化传承机制的当代变迁及其因应问题——以黔东南苗族侗族为例》,《贵州民族研究》,2008年,第3期。李欣欣、孙秋云对该社区少数民族妇女的娱乐生活偏好进行了量化统计,调查显示,选择电视娱乐方式的人数占绝对优势;㉕参见李欣欣、孙秋云:《电视下乡、打工经历与贵州苗族、侗族乡村妇女家庭生活变迁》,《贵州民族研究》,2010年,第2期。美国人类学者路易莎(Louisa Schein)描述了20世纪80年代末雷山西江苗族女青年择偶标准的变迁。㉖参见路易莎著:《少数的法则》,校真译,贵阳:贵州大学出版社,2009年,第216页。2011年春节,笔者本人在剑河偏远苗寨巫脚、交泥也看到了同样的情景:“村民们多半是聚集在电视机旁,一边饮着米酒,一边欣赏中央、北京、上海、贵州等不同电视台滚动播放的春节期间的各类娱乐节目。”㉗张应华:《传承与传播:全球化背景下贵州苗族音乐研究》,北京:人民音乐出版社,2014年,第6、68页。调查显示,在现代媒介和城市打工潮的浸染之下,苗族青年“穿着都市里流行的时尚衣着,以一种当地苗民们既熟悉又陌生的具象的‘身体'符号,引导着当地人的都市想象”㉘张应华:《传承与传播:全球化背景下贵州苗族音乐研究》,北京:人民音乐出版社,2014年,第6、68页。。

这一时期,苗族社区的青年群体成为体验和践行全球化异质文化的主要群体。但是在年长者看来,外来文化犹如“艾滋与陷阱”,其症候表现为“反对外部的术语和方法而强调被意识到的民族文化传统”㉙田金长:《全球化场景中的文化认同》,《西北大学学报》,2007年,第3期,第108页。,试图运用传统文化来维护族群社会结构的边界及其内部要素的纯粹性,同时运用传统文化来引导、教化、规训那些渐离传统的年轻人,甚至是如同T.兰格(Terence Ranger)所言:“运用传统‘反对'年轻人”㉚T.兰格:《殖民统治时期美洲传统的发明》,载〔英〕E.霍布斯鲍姆、T.兰格著:《传统的发明》,顾杭、庞冠群译,南京:译林出版社,2004年,第327页。。其基本策略是:排他式守望与纯粹性复苏,试图在一种封闭式的文化空间里保持传统文化的纯粹性。

正是基于这样一种文化诉求,以年长者为代表的苗族民间精英与文化学者渐次结成同盟,共谋民族民间文化的纯粹性复苏。贵州大学杨宗福教授组织实施“民族艺术特色部”,开办苗族芦笙班,推行“封闭式”㉛参见贵州大学:《贵州省艺术学校侗歌班简况》,内部资料。教学模式,“欲在汉民族的大环境中,保持少数民族文化教育的‘文化小环境',以保证少数民族音乐文化较为本源性的传延和继承”㉜张应华:《贵州苗族音乐学校教育传播及其文化背景》,《教育文化论坛》,2012年,第4期,第54页。。

王良范研究了学术界对于苗族民俗文化调查与研究的贡献:“我们从上个世纪初到六十年代末期的有关黔东南苗人的各种民族志和文化志的文献中可以看到大量的有关这个地区中苗人的各种‘奇风异俗'的描述。龙舟竞渡、吃鼓藏、扫寨、接龙、摇马郎、偷婚……不一而足。”㉝王良范:《文化复兴与文化认同——黔东南苗族文化的变迁与现代转型》,《贵州工业大学学报》,2005年,第1期,第104页。他的调查发现,“20世纪70年代末到80年代中期,是黔东南苗人的本土文化全面复兴的时段”。㉞王良范:《文化复兴与文化认同——黔东南苗族文化的变迁与现代转型》,《贵州工业大学学报》,2005年,第1期,第104页。杨正文则认为这一时期苗族民俗的文化复兴处于“狂热复位”阶段,“因为当时的劳动生产依然是集体形式,到节日庆典,倾寨放假参与,甚至组织娱乐活动,如斗牛、芦笙会等也成为评工分的依据。给人一种长久压制之后故意渲泄的感觉。在这阶段,每个村寨恢复了‘斗牛场'‘芦笙场'及芦笙队等。”㉟杨正文:《复兴与发展:黔东南苗族社区的变迁态势》,《西南民族学院学报》,1997年,第4期,第19页。

贵州学者余未人曾描述了雷公山区一个苗族村寨——掌坳过苗年情形,它恰切地表达了初遇全球化的时期,苗族民间社会所表现出来的守望和复兴传统文化纯粹性的诉求:“我与老者一家共进晚餐,老者先用酒碗向地下敬洒了米酒,又用筷子夹了两块肉放在地上。酒桌上一片肃穆,这是在祭祀祖先,请先人们一起来过苗年,酒一倒起,两位妇女的酒歌就朝我唱了起来……当晚,老者家中陆陆续续来了一些临近寨子的窜寨客,老人们唱起了古歌……第二天天未亮,老者拿了香蜡纸烛和一只鸭子,准备出去‘祭桥'……”。㊱余未人:《一家人的苗年》,《当代贵州》,2009年,第9期,第66页。

笔者亦在雷山陶尧苗寨看到这样的情景,寨民们自筹资金在农田上搭起芦笙堂,人们在芦笙乐手的引领下跳着庄重虔诚的圆圈行进舞蹈,“老年男性穿着黑色、棕色或酱色暗花长衫,头戴礼帽,据介绍,这种妆扮便是他们离世时的妆扮。理老则在芦笙堂上一遍又一遍地叙唱着叙事歌曲‘嘎毕福',似乎要在没有外界干扰的场合中发出一种纯粹的传统音声”㊲张应华:《传承与传播:全球化背景下贵州苗族音乐研究》,北京:人民音乐出版社,2014年,第6、68页。。(见图1、图2)我们认为,这即是黔东南苗族节庆民俗在初遇全球化时期的排他式守望与纯粹性复苏。正如王良范所言:“在这样的条件下,苗族人在复兴自己的文化上只能是重新启用自己固有的资源。也就是说当时的苗人只能从自己的族群和地方性的知识谱系中来寻找和启用资源。”㊳同注㉝,第105页。

图1 ㊴图1、图2:张应华摄于2011年11月6日,地点:雷山县陶尧镇。

图2

2.全球地方化:民俗节庆音乐文化的资源化守望与借入式“发明”

全球化在少数民族地区进一步渗透的结果就是所谓的全球地方化。全球地方化被西方学术界表述为“localizing the global”,用来解释全球经济策略的“在地化”过程。经济学者陈彩虹说:“全球地方化——它表明,跨越国境的全球性经济活动,日益具备了越来越浓厚的所在国或地区的文化特征和地域属性……从最高的地区首脑,到中层的管理人员,再到基层的操作者,完全‘地方化'了。”㊵同注⑭。在民族音乐学的田野中我们同样发现,这种经济现象亦被“横移”到民间音乐生产领域:跨越国境的全球性音乐活动,同样日益具备了越来越浓厚的所在国或地区的音乐文化特征和地域属性。

林兆群认为,全球地方化是全球化与地方化的融合,全球化由于缺乏“在地特色”将是空洞、缺乏生命力的。㊶参见林兆群:《全球地方化之可持续发展农村地景规划战略研究》,载《中国环境科学学会学术年会优秀论文集》,2006年。很显然,这是从全球化现代性的视角来思考全球化的全球运行,正如人们在思考西方音乐如何本土化、民族化一样,其主体性思维仍然是西方音乐文明的全球化适应。何晓兵曾撰文分析大陆电视音乐的价值观调整,其中“民族化”是他讨论的重要关键词,在大量调查研究的基础上,他对世纪之交大陆电视音乐传播的民族化趋势给予了肯定,但是在结语中,他仍然指出:“大陆电视音乐传播的操作主体——电视音乐节目编导人群——的价值观调整,建立在他们与中国各族传统民间音乐的接触机会之上。”㊷何晓兵:《大陆电视音乐传播的价值观调整》,《中国音乐》,2006年,第3期,第35页。依照何晓兵的观点,在全球地方化进程中的黔东南苗族民俗节庆音乐文化的操持策略,仍然是“全球”是主体,“民间”是资源,“全球”作为主体而借用民间资源的一种借入式“发明”。

为何全球地方化进程中的黔东南苗族民俗节庆音乐文化的操持策略要以“全球”作为主体,而“民间”作为资源呢?管建华的回答是:“主体的中国音乐史观没能公平或平等的与西方音乐史观对话(比较),就被纳入了西方音乐进化史观的理论框架内。”㊸管建华:《中国音乐文化发展主体性危机的思考》,《音乐研究》,1995年,第4期,第28页。

2010年台江县举办的“中国·台江姊妹节”开幕式,即是这种“全球”作为主体、“民间”作为资源的借入式“发明”的例证。开幕式前,观众入场时的暖场音乐反复播放着苗族通俗歌手阿幼朵演唱的《醉苗乡》《苗岭飞歌》《干一杯》等曲目。“这些歌曲与苗族音乐的民间真实相距甚远,但它使得苗族音乐作为元素在现代通俗音乐创作中的作用和意义得到彰显”㊹同注㉗,第119页。,接下来的开幕式曲目亦是如此。现将其节目单摘录如下㊺节目单由台江县文联的苗学专家张志发老师提供。:

表4 2010“多情姊妹、盛装台江”节目单(字幕版)

以上表4表明,在这场开幕式的演出中,“全球是主体、民间是元素”的特征十分明显:首先,活动并非是按照苗族传统由当地有名望的女性精英来召集和主持,取而代之的是地方政府、电视台的节目主持人分别作为开幕式的召集者和主持人。其次,节目的编曲者“语恒美义”和作曲者“积木鱼”,实际上是“深圳市语恒美义文化传播有限公司”和“深圳市积木鱼原创音乐团队”的缩写,实为台江苗族社区的文化“他者”。再次,曲目的选取和编创也是一种现代性文化娱乐的生产行为,除《爱的季节》等少量民间传统曲目外,其余均为一种“元素型”的现代通俗音乐创作,其基本手法是以现代通俗音乐的形式特征作为主体,以民间音乐的某些音调音色或旋律片段作为“元素”。正如一些学者所言,这些行为方式“在把世界各国和地区都纳入到国际经济体系之中的同时,也使原属地方性的东西具有世界意义”,并认为这就是全球地方化的基本特征。㊻吴艳:《立足本土文化、塑造民族地区本土文化形象》,《内蒙古大学学报》,2004年,第1期,第119页。在演出现场,我们确实感受到,来自深圳市的两个现代通俗音乐创作团队,因为采用了台江苗族族群的音乐文化元素,使得他们的创作具有了一种台江苗族社区的地方性色彩,而台江姊妹节也因为他们的创作具有了传播到“他者世界”中的可能,并由之而具有了“世界意义”。

在此过程中,台江地方政府在发展经济的驱动下,成了台江苗族族群全球地方化的代理人:一方面,地方政府以地方文化的管理者拥有文化资源,而这些资源以其“异质性”被“收购”到全球化现代性的文化生产中;另一方面,地方政府又将现代文化的形式逻辑和行为观念嵌入到台江苗族的地方文化传统之中,对文化传统进行资源化保护和借入式“发明”。

然而,这种经济利益驱动的行为方式却遭到了一些文化学者的诟病。据尹才祥研究,英国地理学家大卫·哈维(David Harvey)认为:“地方的‘差异、他性'在更深层的意义上不是为了保存地方固有的‘地方性认同',而是以此对抗全球资本的同质化无限扩张。”在全球地方化的进程中,“落后国家和民族无论在经济、政治和地理上都进一步被边缘化”㊼尹才祥:《全球化中的地方重建:以哈维为例》,《天津社会科学》,2014年,第6期,第48、50页。。海德格尔(M.Heidegger)“对经济、市场全球化过程中空间边界的消解深感不安,认为人的人类性(humanness)与物的物性(thingness)在市场体系中被消解,从而威胁到了他所推崇的存在主义的‘栖居状态'”㊽尹才祥:《全球化中的地方重建:以哈维为例》,《天津社会科学》,2014年,第6期,第48、50页。。中国学者徐新建认为:“全球化意味着使原属地方性的东西具有世界意义……使之通行全球。这里,地方性是指区域的、族群的和文化的;而全球化则表示着在多种不同的地方性之间,因某种关系的失衡,其中一方以自己的强势向其他诸方扩张渗透乃至取而代之的变化。”㊾徐新建:《“地方”的含义——关于“全球化”问题的反向思考》,《民族艺术》,1999年,第1期,第19页。人类学家范可则提出:“对一些地方的当政者而言,传统或文化遗产可以是某种获利的工具。它们被改造成专供异乡、异国游客消费的商品。”㊿范可:《“申遗”:传统与地方的全球化再现》,《广西民族大学学报》,2008年,第5期,第49页。

文化学者的反思与批评引起了黔东南苗族族群民间社会的警醒和自觉,民间文化精英开始权衡地方性文化传统与现代性外来文化之间的适应性关系,开始从自我发展的目标出发,去反思文化传统与现代创作置于民间社会的双重价值,逐渐从初遇全球化的排他式守望与纯粹性复苏、全球地方化的资源化守望与借入式“发明”的羁绊中走向地方全球化的整体性守望与主体性“发明”。

3.地方全球化:民俗节庆音乐文化的整体性守望与主体性“发明”

与全球地方化相对应,地方全球化也是一个经济学概念,被表述为“globalizing the local”。当下,地方全球化逐渐成为学术研究关注的一个理论视角,阿什沃思(G.J.Ashworth)和涂布瑞奇(J.E.Tunbridge)在全球地方化和地方全球化的“双向”视角中研究了旅游城市的历史问题;G.J.Ashworth, J.E.Tunbridge.Whose touristhistoric city? localizing the global and globalizing the local.Chapter 17 in A Companion to Tourism.Blackwell Publishing, 2004.肯扬(K.H.Kenyon)把全球地方化和地方全球化作为一对平行的“共在现场”的概念,用来分析博茨瓦纳的人权问题;K.H.Kenyon.Localizing the global/ globalizing the local: reconciling botho and human rights in botswana.The Social Practice of Human Rights.2015.哈顿(Hartung J.P.)以当代南亚“乌拉玛”作为研究对象,讨论他那“通过全球地方化,从而达到地方全球化”的学术理念。Hartung J.P.“Ulama” of contemporary south asia.Globalizing the local by localizing the global.Oriente Moderno, 2004,84(1), pp.83-101.

在这样一种语境中,地方全球化似乎表现为以下两个方面的图景:一是全球地方化的深化,即“全球”以主体姿态与“地方”展开对话,提升自身内涵,获取最大利益。如王战即是通过对在华外国企业从表层(物质)、中层(制度)和深层(精神)全面引入地方文化的研究,来阐述地方全球化作为全球地方化的进一步深化的学术观念的。参见王战:《跨国集团企业文化的“地方全球化”》,《法国研究》,2001年,第1期。

而另一个图景则是“地方”以主体姿态与“全球”展开对话,基于地方文化的主体性来复兴文化传统,并以此作为资源来积累、创生属于地方本我的文化资本。正如卡塔尔电影制作人谢哈·马亚萨(Sheikha Al Mayassa)在演讲中曾谈到:“我们正在从内部改变着我们的文化,与此同时,我们也在传承着我们的文化……我们一直在有意识地想要达到现代化与传统文化之间的平衡,事实上,调查显示,世界越平,或者是越全球化,就会有越来越多的人想要与众不同。但我认为最重要的是……这些改变不能在外部发生,必须从内部改变。艺术变成了我们民族特征的重要组成部分……艺术和文化潜藏着巨大商机。”参见〔卡塔尔〕谢哈·马亚萨:《地方全球化,全球地方化》(视频),网易公开课(TED.com)。

谢哈·马亚萨的演讲表达了卡塔尔民族艺术文化的一种地方全球化的主体性姿态,是一种将“全球”与“地方”作为一个“结构化”邓正来:《全球化时代的发展传播学》,载〔英〕科林·斯巴克斯著:《全球化、社会发展与大众媒体》,刘舸、常怡如译,北京:社会科学文献出版社,2009年,第11页。的整体,从本民族主体性出发,以主体姿态守望传统的“守根发展”观念。近10年黔东南节庆民俗音乐文化的操持观念与之同出一辙,其基本策略即是:整体性守望与主体性“发明”。如2014年“中国·雷山苗年”开幕式的节目安排即是比较恰切的例证(见图3同注⑨。):

图3

其一是族群性音乐文化的整体性守望。节目一共分为“千年唱一歌”“相聚在雷山”和“千年跳一舞”三场,其中第一场与第三场分别呈现了苗族飞歌、苗族古歌、苗族情歌以及掌坳铜鼓舞、南猛芦笙舞、方祥高排芦笙舞。很显然,这是以雷山长裙苗、中裙苗、短裙苗三大支系为纵向坐标,以县境内各个自然村寨为横向坐标的当地苗族社区民间音乐文化的历时性与共时性的整体表达。

其二是地域性音乐文化的整体性守望。在节目的第二场以“相聚在雷山”为题,展示了湘西凤凰苗族社区的歌舞、毕节苗族社区的情歌、广西融水苗族社区的芦笙舞以及贵州剑河苗族社区的祭祀舞蹈“水鼓舞”。在这里,我们似乎看到,雷山苗年的空间扩大到了整个苗族,它涵盖了苗族三大方言社区,将整个西南苗族民俗音乐文化传统放置到一个场景之中,借此扩大“雷山苗年”的符号学意义上的“所指”,及其在展演过程中所表现出来的具有现代苗族民俗节庆音乐文化特征的“意指”。正如奥利维埃·多尔富斯(Olivier Dollfus)所言:“地点在全球化的世界里一直保持着自身的重要性……当地点——或者某些地点——在世界范围内与外部世界发生联系时,它就不再是地方性的或区域性的,而成了世界性的地点。”〔法〕奥利维埃·多尔富斯著:《地理观下全球化》,张戈译,北京:社会科学文献出版社,2010年,第48页。

其三,在这份节目单中,主创人员借用了现代社会对于民俗文化的指称——“非遗”这一概念,来表述当代雷山苗族民俗节庆音乐文化的内涵与外延,我们认为,这是一种在主体性立场上对民俗文化概念“能指”的转换使用,而这一转换不仅仅是一个符号概念的“发明”,同时也使得雷山苗族民俗音乐文化获得了一种跨文化交流的当代意义。

其四,整场节目的演出内容无疑是以雷山苗族社区传统民俗音乐文化为主的主体性表达,但是,在这一主体性发言的场景中,穿插了《飞歌醉情怀》《西江姑娘》《我在雷山等你来》等节目。这些节目运用了苗族民俗音乐文化的“元素”,其主体仍然是一种现代通俗音乐的创造。我们认为,这是雷山苗族站立在文化主体性立场上的对现代音乐文化的一种借用。他们试图如谢哈·马亚萨表述的那样从内部改变他们的文化,同时也传承他们的传统。试图理性地、有意识地在现代化与传统文化之间寻求平衡,同时又表达他们的与众不同。试图解构强势文化中心地位,并建构自己的文化中心,试图转换民俗文化的认同机制,发掘其中潜藏着的发展机缘。

这是黔东南苗族社区民俗节庆音乐文化传统在地方全球化进程中的一个镜像,同时也是21世纪以来中国参与全球化的一种文化诉求。正如金元浦所言:“本土全球化在一些学者的论文中,地方全球化亦被成为本土全球化。是一个重要的创新理念。它是全球化发展到今天的一个全新阶段,是边缘国家边缘地区边缘民族(发展中国家、地区)随着经济的崛起而逐步获得文化话语权的历史进程,是后现代文化消解或解构西方文化中心主义,世界文化走向多中心的产物,它意味着一种新的更合理的多极化的全球文化生态格局的出现:这个世界不应该只有一个中心或某两三个中心,而是让不同的文化对话交往,共生并在,和而不同,多元互补。本土全球化当下的内涵是,曾经处于边缘、没有话语权的民族和地域,借助于现代高科技传媒,数字网络文化的‘民主化浪潮',走向世界,获得了发言的机会,赢得了世界的关注,塑造了自身的形象,开始让世界了解自己。”金元浦:《全球本土化、本土全球化与文化间性》,《国际文化管理》(年刊),2013年,第14页。

实际上,当下市场经济的全球地方化和地方全球化在黔东南苗族社区往往还处于一种交混状态中,因而,对于其民间音乐文化传统的策略和观念也处在不断的变化之中:一方面,民俗音乐的传统不再被看成是静止的、封闭的,而被看成是一种穿越历史时空的“活”的流传与创造,传统文化的认同心理从情感驱动的原生论走向利益驱动的场景论,传统的文化基因观念开始动摇,取而代之的是文化资源论的想象;另一方面,由于地方政府、学者群体与民间社会共同推进民俗节庆音乐文化的“发明”进程,各自的诉求仍然处在磨合和碰撞之中,音乐文化传统的边界变得越来越大,内涵则越来越模糊,音乐的民俗传统不再是分散的、碎片化的,而是在地方全球化的进程中,被统合成一种具有符号意义的某种“整体”,传统的价值和意义往往被“多向”界定,民俗音乐文化传统的主体性特征和生物性链环处在更为急剧的变迁之中。