少数民族当代节庆仪式音乐与民族文化身份建构

——以西南少数民族音乐的研究实践为例

2020-05-21杨民康

○ 杨民康

以往的少数民族暨跨界族群音乐研究,一向侧重于艺术本体形态及传统文化内容的考察、梳理、分析以及“非遗”保护发展层面的研究,并且取得了明显的成果和业绩。但比之而言,对于一些当下亟待解决的、涉及21世纪以来中国少数民族音乐发展变迁与文化认同状况的理论和实践问题,诸如中华民族多元一体格局语境下,因种种社会音乐文化实践活动中产生的复杂矛盾状况而导致的各种当代节庆仪式音乐展演、旅游音乐及其文化建构与身份认同等问题则关注较少,由此引发了中国民族音乐话语体系研究的“两头热,中间冷”现象。本文将以此作为切入点,对于传统节庆仪式音乐活动中少数民族主体、地方政府与国家三者之间的多维互动关系及该类节庆仪式音乐的身份建构与文化认同相关的各种问题展开讨论和分析。

一、宏观理论与微观实践:少数民族音乐话语体系建构的两个互补层面

在当今中国学界,由费孝通先生提出的,由汉族和55个少数民族共同组成“中华民族多元一体格局”的学术理论框架里,国家认同可视为中华民族意义上的整体文化认同,然后才是各单一民族的民族认同。民族音乐文化身份的塑造或建构,如今不仅作为一种国族认同现象,发生在中华民族层面;同时也作为民族认同的另一种面目,分别存在于汉族和55个少数民族的社会文化层面。以往有一些自认为站在中华民族(或中国文化)层面,看似想要代表56个民族层面的音乐文化建构行为及成果,其实仅只涉及了汉族音乐,并未将少数民族音乐元素纳入其内。在今天学科理论及目的意义趋于完整,日益细分的情况下,后者或许是一个同样值得关注,但却被长期忽略和误读的重要的学术研究课题领域!

少数民族文化身份塑造与建构是一种不同于非物质文化遗产保护层面,但与之有密切关系的理论概念,涉及了诸多不同的要素。其中,少数民族当代节庆仪式音乐是一个非常重要的建构手段和塑造途径。这也同样是一个值得关注,但却被长期忽略和误读的重要的学术研究课题领域!当然,无论是在哪一个层面,民族文化建构都在取得实质性进展的同时,也在社会文化发展的质量和文化价值意义上付出了非常昂贵的成本和代价。此两方面因素都应该放在同一个天平上予以讨论。除此而外,从中延伸出来的,还有以下两方面问题:

其一,在当前经济与文化全球化、旅游经济文化语境的冲击下,西南各少数民族地区传统音乐文化面临的可持续性发展问题,尤其是如何处理少数民族传统音乐类“非遗”的保护、传承、发展与地方民俗旅游经济开发之间的矛盾问题;

其二,应该以少数民族传统节庆仪式活动作为重要的研究对象和载体,重点关注少数民族主体、地方政府与国家三者之间的多维互动关系,以及以传统节庆仪式音乐活动为代表的社会音乐文化实践活动在文化认同多层级(阶序)构建方面起到的重要意义与功能作用。此两方面研究主要可从两个互补的层面入手:

一是宏观理论层面。即结合音乐人类学视角,通过结合运用史料文本和田野考察方法,努力去认识和阐释西南少数民族的音乐文化认同及信仰体系,以及二者怎样通过仪式或仪式化行为,产生出仪式音乐产品的整个过程。社会音乐文化实践活动有聚合性和离散性两种基本存在方式。若依此来进一步考察音乐与文化认同,尤其是与民族认同、国家认同之间的相互关系,可见它通常以节日庆典、传统宗教或民俗仪式等定点、定时的聚合型文化表演活动为载体。不同民族的节庆仪式(音乐)里,涉及了原生形式、次(演)生形式和混生形式,地域性、区域(跨地域)性和整体(跨区域)性等不同的发展层次类型,这些社会音乐文化实践活动中产生的种种复杂的矛盾问题,导致了包括族群认同、宗教认同、区域认同、民族认同、国家认同乃至国际认同等在内的认同阶序现象的发生。可以说,有关改革开放以来中国少数民族音乐发展变迁(尤其是旅游文化渗入传统音乐文化发展与保护进程之后产生)的种种理论和实践问题,莫不与此密切相关。

二是微观实践层面。即结合音乐民族志的另一种视角,通过研究者自己的亲身体验和考察实践,去观察西南少数民族音乐中抽象化、模式化的音乐概念及书面乐谱,怎样通过具体性、即时性的表演行为,产生、制造出五彩缤纷的音乐声响的整个过程。因此,在具体的研究工作中,应该以西南各民族的节日庆典、传统仪式音乐为主要的观察与研究对象,较多关注那些现场进行(在场)的、时序性较强的仪式化表演行为过程以及相对固化和“集曲化”了的民间音乐与视觉艺术产品,同时对于非现场(离场)发生的个体演唱(奏)行为及显、隐相间的文化产品也给予一定程度的关注。以此为切入点,将进一步采用田野考查、融入观察等音乐人类学研究方法,以图取得较为翔实、丰富的第一手考察资料,并且在此基础上去展开相关的讨论和比较、分析性研究。由此可以观察到,文化认同与音乐概念、仪式行为以及音乐表演与仪式音声、音乐声响均具有密切的对应性。每一个认同层面,都有相对应的乐语概念系统及书面乐谱或口传音调系统;每一项节庆或仪式行为,都有相对应的音乐表演行为及活动过程;每一种仪式音乐模式,都有不同的音乐音响模式变体。下文将在本学术团队的考察和研究实践基础上,①以笔者的研究和近年来所指导的博士学位论文为例,涉及了南方少数民族及北方的满、蒙古、鄂温克等民族。相关学术成果计有:杨民康:《贝叶礼赞——傣族南传佛教节庆仪式音乐研究》,2002年香港中文大学博士学位论文;以下均为中央音乐学院博士学位论文:红梅:《当代蒙古族敖包祭祀音乐研究——以呼伦贝尔蒙古族敖包祭祀仪式为例》,2011年;赵书峰:《湖南瑶传道教音乐与梅山文化——以瑶族还家愿与梅山教仪式音乐的比较为例》,2011年;李红梅:《成吉思汗祭祀仪式音乐考察与研究》,2014年;董宸:《西双版纳南传佛教音乐文化的重构与变迁(1980-2016)》,2017年;张林:《建构的传统——新宾“满族传统仪式音乐”与文化认同》,2017年;路菊芳:《彝族诺苏人的当代节庆仪式音乐与文化认同建构》,2019年;苗金海:《敖包祭祀场域下鄂温克族音乐文化的建构与认同》,2019年。对之提出一些初步的讨论和设想。

二、中国民族音乐话语体系研究的“两头热,中间冷”现状

1.“两头热,中间冷”——当代少数民族节庆仪式音乐研究的非正常现象

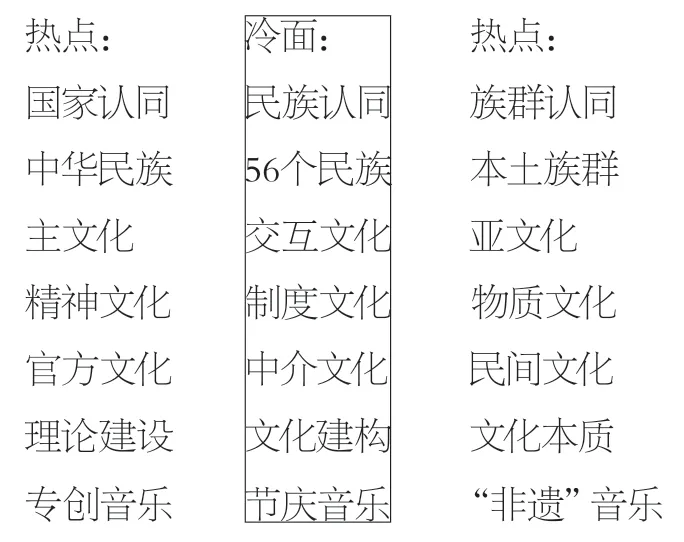

在国内音乐学术界,中国民族音乐话语体系与民族文化身份建构已然成为当下学术研究的一个热点。窃以为,要想说清楚这个问题,首先要知道什么是文化身份建构,然后才能去解释什么是中国民族音乐话语体系。若简单地从学理上解释,与相对“原生”层面的,呈“静态”和“被动”发生的“非遗”音乐展演活动相比,民族文化身份建构是“民族”(而非“族群”)形成过程中,由该民族群体内部发起的,有意识的和主动性发生的事情,是一种后天(或次生性)的身份认同意识和主观文化行为。而当下发生的种种“非民间”“非原生态”的节庆仪式及其音乐展演活动,便成为民族文化身份建构最重要的展示和释放场所。各种位于其两端的——“非遗”音乐项目和创作性质的新旧作品,都可能在这类场合集中地得到展现,并且被来自本土(局内)和四面八方的国际、国内访客(局外)所关注和认识。以致可以说,从文化建构与身份认同的视角去关注和书写传统音乐研究,便意味着一种能够通过“指向未来的认知性实践”,生产出新的意义和行为结构的“指向未来的音乐民族志”②乔治·E.马库斯(George E.Marcus)提出:“‘超民族志’这一概念的关键在于习俗、传统和‘过去’并非构成了文化的全部,文化还是指向未来的认知性实践,它能够生产出新的意义和行为结构。”参见〔美〕乔治·E.马库斯著:《十五年后的多点民族志研究》,满珂译,《西北民族研究》,2011年,第3期,第12-21页。。在艺术人类学、民族音乐学的当下研究中,这无疑是一个与中国民族音乐(非仅只是传统音乐)话语体系构成密切相关的,具有较好的思考和讨论前景的典型性话题。但是,在目前音乐“非遗”研究和专业音乐创作研究均受到学界重视,对于当代节庆仪式庆典音乐除了仅给予一个“国家在场”空名,未能得到应有的关注的情况下,中国音乐话语体系的整体研究目前便显现出一种“两头热,中间冷”的非正常现象:

表1 中国民族音乐话语体系研究的“两头热,中间冷”现象

由此看,少数民族节庆仪式音乐乃是维系“话语体系”与“非遗”音乐二者关系的中介要素,并且存在如下两个学术特点:其一,想要鉴别什么是“非遗”音乐,不是看它与专业创作之间的关系(隔得太远!),而是看它与节庆(含旅游)音乐之间是什么样的关系!其二,如今音乐民族志研究的三个面向——逆察历史、立足当下、指向未来,后二者的研究离不开去研究节庆(含旅游)音乐。所以说,节庆(含旅游)音乐两方面研究既是其中的薄弱环节,也是避不开的关键问题!

2.中国民俗学界近年来对节庆仪式的相关讨论

20世纪初叶,中国民俗学界对于节庆与假日问题展开了热烈的讨论,召开了诸如“民族国家的日历:传统节日与法定假日国际研讨会”这样的重要学术活动。有学者提出了中国自古以来存在着官方节日与民间节日两种节日形式,并且,近代以来的官方节日主要是采用西方历法③参见高丙中:《民族国家的时间管理——中国节假日制度的问题及其解决之道》,《开放时代》,2005年,第1期,第73-82页。。另有学者认为:每一个传统节日的形成都与官方有着离脱不开的关系,因而对于许多我们现在称之为民间节日的节日之形成,其实已经无法分清民间和官方的界限。不过,有些节日、节俗,则可以确定地说就是官方或其代表人物的创造。在当下语境中,官方以复兴为目标干预传统节日不仅是必要的,也是可行的,有多种途径可以选择。将一些传统节日定为法定假日无疑是最近以来最为关注的一条。首先,国家将一些本来被贬抑的传统节日定为法定假日这一行动本身就意味深长,不仅体现了官方对这些传统节日价值的肯定,同时也具有强大的象征意义。

当下语境中官方对传统节日的积极干预,还意味着必须对传统节日进行有意识的重构。④参见张勃:《从传统到当下——试论官方对传统节日的积极干预》,《民俗研究》,2005年,第1期,第14-26页。所以,当时学界存在的一种共识是:在今天的发展态势下,即便将某些传统节日定为法定假日也无法挽救其衰微的命运。关于是否应该增加传统节日为法定假日的争论,不仅是官方是否应该对节日进行干预的问题,而且是涉及到“传统与现代、民间与官方、民族与国家、文化(价值)与器用(效率)”的大问题。⑤中国民俗学会:《“民族国家的日历:传统节日与法定假日国际研讨会”会议通知》,中国民俗学网(https://www.chinesefolklore.org.cn/web/index.php?NewsID=2760),2005年2月。

3.节庆仪式音乐与民族文化身份建构的当下与历史语境

尽管20世纪头十年,中国民俗学界对于传统节日文化的问题展开了热烈的讨论。但是,一是当时的讨论主要局限在汉族传统节日领域,对于中国少数民族节日没有给予必要的关注;二是对于节庆仪式中有关各种节庆艺术文化,如节庆仪式音乐没有展开进一步的研究和讨论;三是上述讨论热了一阵过后,没有延续下来,并未对其中丰富的内涵予以更为深入的研究和讨论。然而无论如何,当时有一种具有长期的启发性意义的学界观点是:“传统节日自其产生以来就一直处于不断的重构之中,其中既有普通俗民的自发调整(这种自发调整是民俗事象开放性的表现,也是其得以长期传承的重要原因),也有官方或精英人物出于种种目的的自觉改变,后者即这里所谓的‘有意识的重构'。”⑥同注④,第24页。在笔者看来,无论是节庆或节庆仪式音乐里,这种“有意识的重构”,都应该放到当下和历史、学术与政治等不同的语境里看待和讨论。以节庆仪式音乐为例,在当下语境中,各民族地区的少数民族节日里,都会从官方层面推出一些“制乐”的政令和措施,创造出一些以民族、地方音乐为特色的作品,以作为代表本族、本土文化身份的重要的文化标识。比如,如今每年4月13日在西双版纳州府景洪市澜沧江边由官方举办的傣族泼水节开幕式上,一般都会有长达一个小时左右、由南传佛教僧侣完成的梵呗诵经仪式环节;凉山彝族火把节开幕式及晚会上,也会由宗教执仪者毕摩表演祭祖仪式中的吟诵和其他活动内容。此外,在这类场合,还会产生大量的由专业和业余人士为应用于各种节庆仪式环节而改编、创作的新的“民族音乐”艺术作品或其他各式各样的艺术文化副产品。一般来讲,这些仪式活动环节,或多或少都是根据官方节庆仪式的要求而设计的“建构性”仪式表演内容。可以想见,在当下该类节庆仪式语境中发生的上述种种文化重构现象,既有可能包含被认为有顺应当下语境和时代潮流的、“正能量”的文化意义内容;也有可能包含某些被认为是逆当下语境和时代潮流而动的意义内容;在某些特殊的历史条件下,其中还不免包含了那些被认为有随意改编、涂抹传统文化之嫌,乃至出现极少量有悖人伦、道德或族纪国纲的“负能量”文化现象。而其中相当大的一部分,还被当代某些评论界人士归之于“伪民俗”“伪文化”之列。

问题的另一面是,若我们将上述共时性场景中发生的事件再放置到时间性的历史语境里,以上所有内容却有可能被视为某种文化表征,被纳入到不同的隐喻性文化场景中比较和讨论,然后,其中的诸多关键性内容环节还会被得出与历史必然性相关、相符的不同结论。换言之,在共时性文化语境中,因受制于当下文化话语权力关系博弈及社会伦理价值体系而得出的“对、错”“好、坏”的本位文化价值观结论,到了客位观主导的历时性语境中,就有可能在不同代际文化话语权力关系及伦理价值体系不断更替的情况下,一定程度遭致消解,并且逐渐让位于是否顺(或逆)潮流而动,是否适应“沙里淘金”规律的客位“器用(效率)”价值观判断。由此可以联想到,包括那些今天统称为“原生态”“传统”和“非遗”的音乐文化现象,我们其实难以揣测它们前世究竟遭遇了些什么样的复杂经历。我们也难以想象今天所看到的,包括古代残存废墟、战争遗物在内的各种文化遗迹,在当时人们的眼里,究竟包含了多少战乱弑伐和恩怨情仇。然而到了今天,它们都统统被纳入了民族或历史文化遗产之列。由此看,在社会性研究中,若将共时性与历时性两种不同的结果放到一起,并置看待,或将导致某种令人感到残酷、不解的相悖性结论。所以,按照结构主义的分析原则,在针对语言或类语言文化现象进行共时性(内部要素)比较时,往往要暂时规避历时性(外部要素)的考量。⑦索绪尔将语言分为内部要素和外部要素,提出:“我们的关于语言的定义是要把一切跟语言的组织、语言的系统无关的东西,简言之,一切我们用‘外部语言学’这个术语所指的东西排除出去的。可是外部语言学所研究的却是一些很重要的东西;我们着手研究言语活动的时候想到的也正是这些东西。”〔瑞士〕费尔迪南·德·索绪尔著:《普通语言学教程》,高名凯译,北京:商务印书馆,1985年,第43页。在他看来,内部要素是进行结构主义语言分析的基本的对象范畴。他随后列出的,涉及“外部语言学”内容的清单里,有同民族学、政治学、社会制度以及地理扩展和方言分裂有关的各种东西,在接下来的“后结构主义语言学”时期,这些外部要素便成为学者们从事语义学、语用学研究的重要的人文和语境资源。或者说,应该先在共时性中考察其结构和功能关系,再把它放到历时性语境中验证其有效性。

再从文化建构的角度看音乐与政治的关系,可知在激烈动荡的社会历史条件下,从传统音乐文化兴衰到传统音乐文化重建的过程中,必然贯穿着建构、解构与重构的变迁轨迹。并且,宏观的音乐文化重建,一定会包括社会体制建构的成分在内。而既然有社会体制建构,就一定会引发出微观文化建构的配套需求。对于当代学界和研究者来说,面对宏观的音乐文化(含社会文化)重建与建构,无论自己在当下性上反映出怎样的爱憎分明,自己的(或代言性的)文化诉求多么充满正义,其能力和作用终归是极其有限的。因为从历史性角度来看,这种来自个体或个人的愿望和诉求,其实要面对并受制于整体性文化建构需求的社会现实。在此情况下,我们所能够在其中发挥的当世作用,除了要从当代人的情感与文化需求出发,为当代音乐“非遗”的有效保护和良性发展大声呼吁之外,或许还应该部分体现在对于少数民族音乐的微观文化建构与认同展开研究、评论和提出建设性的意见上面。

由是观之,如今大量国族庆典仪式音乐与旅游音乐的出现,引发了学界诸如文化的本真性、本质性与反本质主义,新民俗、新文化与伪民俗、伪文化之辩等新的学术问题的讨论。联系前面述及的“两头热”现况,可说最热的一头无疑是有关音乐“非遗”是否“本真性”(原生性或原生态)及是否要坚守“本真性”的争议。争议的一方竭力强调“本真性”(原生态)和原生文化环境的不可失论⑧参见顾军、苑利:《非物质文化遗产原生态保护三议》,《原生态民族文化学刊》,2016年,第1期,第113-116页。;而另一方则以联合国教科文组织的“非遗”公约为蓝本,提出了应该在“非遗”保护和申报工作中避谈“本真性”(原生态)和有必要正视“去语境化”与“再语境化”可能性的问题。⑨参见姚慧:《何以“原生态”——对全球化时代非物质文化遗产保护的反思》,《文艺研究》,2019年,第5期,第143-151页。这里面便存在着各自在共时性和历时性两种观念中各执一端的状况。而当本文提出国族庆典仪式音乐与旅游音乐是“‘伪民俗'还是文化变异和建构之果?”这一问题时,尽管已经将该类文化活动与“非遗”活动区分为两个不同且相互接缘的文化层次,但也同样不免体现出当下性(共时性)与历史性(历时性)两种认识角度及价值立场的矛盾冲突。对此,值得关注的是,针对过去在国外发生的同类事件,曾有西方学者指出:“在最近十年中,学者们围绕旅游点的文化表演撰写了大量著作,他们不再以‘伪造的事件'来解释旅游点的文化表演,而是转向了对表演互动过程中浮现出(emerge)的多种真实的交流的阐释。这些学者应用人类学及邻近学科的各种理论,指出旅游文化的表演实际上是对社会态度和社会协商的展示,围绕这些表演的各种话语展示了人们对于自我认同、政治和社会的态度。”⑩〔美〕Jessica Anderson Turner:《旅游景点的文化表演:学术史纵览》,杨利慧译,北京师范大学文学院民间文学研究所公众号:到民间去,2018年10月28日。在西方民俗学及表演民俗学领域,可说这已经成为一种主流的观点。并且,它也是我们当下开展中国少数民族音乐暨跨界族群音乐文化研究时应该予以关注的一个新的方向性研究课题。作为中国当代民族音乐学学者,只有对节庆仪式及旅游音乐与“原生态”传统“非遗”的结构关系与功能特征予以明确的区分,持以兼顾考察和研究的态度,才能由此产生正确的认识,得出适当的研究结论,然后藉智库的力量,使之有利于政府相关部门制定相应的政策并予以贯彻落实。就此而论,本文提出的几项研究设想,如中华民族多元一体格局语境下,因种种社会音乐文化实践活动中产生的复杂矛盾状况而导致的各种文化认同问题的相关研究;结合“一带一路”发展设想展开的同“西南丝绸之路”“藏彝走廊”“梅山文化”“苗疆走廊”“茶马古道”相关的音乐文化研究以及上述理论问题对于我们当下面临的本地区乃至全国文化和旅游建设具有什么样的参考应用价值和意义作用的讨论等,若能够通过大量研究实践的检验,或可成为当下少数民族暨跨界族群音乐研究领域的创新性学术成果。

三、西南少数民族暨跨界族群节庆音乐的狭义、广义分布及研究策略

从先在于(建构意义上的)国家和民族的“族群”意义上看,西南少数民族暨跨界族群可以按广义族群和狭义族群加以划分。关于狭义族群,“在1908年之前,民族的意义跟所谓族群单位几乎是重合的”,直至20世纪五六十年代展开民族识别运动以前,这个特点仍然存在。但是,到了“之后则愈来愈强调民族‘作为一政治实体及独立主权的涵义'”⑪严庆:《民族、民族国家及其建构》,《广西民族研究》,2012年,第2期,第10页。的情况下,在各少数民族身上便开始逐渐兼含了“民族”与“族群”的双重属性。广义族群或可分为两种:一种是存在、发展于长期历史上的古代族群;另一种是当代由狭义族群向现代民族过渡过程中,已带上某些较模糊、中性的民族文化特征和较明显文化建构特点的广义族群。就古代族群而言,中国南方以民俗习惯殊异、族群关系繁杂著称,很久以前,便有氐羌、百越、三苗、百濮等古代民族在这里生息繁洐,如今,它们的后裔已洐化为分属于汉藏语系的藏缅语族、壮侗语族、苗瑶语族和南亚语系孟高棉语族的诸民族族群。由于复杂的民族历史和地域文化的原因,长期以来西南地区乃至东南亚内圈(缅甸、泰国、老挝、柬埔寨等中南半岛的陆路国家)的多层信仰和传统节庆仪式文化的分布,在很大程度上与同上述多元族群的地域性分布和居处方式密切相关。由此可以说,古代四大族群与当代自然族群的身份认同两者之间以及当代国家、民族与自然族群的身份认同之间,分别从历时性和共时性两方面体现了中国社会文化的深层结构与表层结构,而宗教认同、区域认同等则是其中大大小小的桥梁和润滑剂。

除了历史上形成的、具有古代民族特点的广义族群文化现象之外,在今天的少数民族地区,还普遍存在着在某一共同地域内毗邻、杂居的不同族群之间,因为文化上相互交融及发生了濡化、涵化作用,而使之带上了某些共性文化因素的一类族群文化现象。因其拥有较模糊、中性的民族文化特征和具备了较明显的当代文化建构特点,我们或可将之视为由狭义族群向现代民族过渡过程中产生的另一种广义族群文化类型。对此,笔者曾经在拙文里结合广义族群和狭义族群的特点及西南少数民族文化社区的基本情况,并结合西南各民族传统音乐与民间信仰仪式音乐分布的一般性特点,将该区域各民族音乐文化划分为以下三种基本模式和七种统一或混融音乐文化风格区:

A型模式——单一民族性统一音乐文化风格区类,内含二区:川、滇、黔汉族统一音乐文化共性风格区(A1型)与藏、川、滇(甘、青)藏族统一音乐文化共性风格区(A2型)。

B型模式——以单一民族性为主的混融音乐文化风格区类,内含四区:滇、川、黔彝、汉、哈尼等族混融音乐文化风格区(B1型),云南大理白、汉、彝等族混融音乐文化风格区(B2型),云南丽江纳西、汉、普米、傈僳等族混融音乐文化风格区(B3型),云南西南部傣、拉祜、佤、景颇、布朗、德昂、基诺等混融音乐文化风格区(B4型)。

C型模式——多民族性混融音乐文化风格区类,内含二区:贵州东、西部侗、水、苗、瑶、布依、仡佬、土家等多民族混融音乐文化风格区(C1型),云南怒江傈僳、怒、独龙等多民族混融音乐文化风格区(C2型)。⑫参见杨民康:《绪论:西南民间信仰仪式音乐的地域——跨地域性文化特征》,载曹本冶主编:《中国传统民间仪式音乐研究:西南卷》,昆明:云南人民出版社,2003年。

西南一些主要的民间信仰仪式音乐类型的分布,同前述八个音乐风格区在某种程度上表现出一致性或重合性。例如四川汉族的民间信仰仪式音乐与云南汉族聚居区的傩乐具有较独特鲜明的文化风格个性,与A1型音乐文化风格区重合;本教和东巴教民间信仰音乐,在分布地域与上述A2和B3型两个音乐文化风格区重合。在B型模式中,彝语支民族的毕摩信仰仪式音乐同B1型音乐风格区重合;白族的本主信仰仪式音乐同B2型音乐风格区重合;傣、布朗、德昂、佤等族的叭雅(南传佛教)信仰仪式音乐同B4型音乐风格区重合。傩仪较多受到中原汉文化影响,与道释文化有关,主要涉及地靠中原的两湖、两广及贵州、四川和云南一带汉族和少数民族杂居区的民间信仰。其中,主要分布在广西、贵州和云南等地汉、壮、毛南、瑶等民族的师公(梅山教)、道公音乐和从贵州西北部到黔、渝和两湖交界均有分布的傩坛音乐两类里,凡位于狭义西南境内者,其分布特点一般与上述C1型音乐风格区重合。至于与万物有灵观念相关的自然宗教信仰,除了在C2型音乐风格区是主要的信仰仪式音乐类型外,还较多存在于上述各大区域的边缘地带和接合部位。此外还值得注意的是,西方基督教音乐文化在西南地区的传播,其重点分布区域也与上述自然宗教音乐的分布区明显重合,这与此类地区原存的自然宗教文化较之其他地区的人文宗教文化更缺少抵御外来宗教文化的影响有关。

在我国开展大规模的民族识别运动之前,这些混融音乐文化区及其依托的“(准)信仰共同体”,正处于以宗教信仰固化、强化族群凝聚力及融和性的民族文化建构过程之中,若非民族识别运动的阻隔拦截作用,假以时日,一个个经过自然融合、互相归并而成的新的“民族共同体”或许又将产生出来。

作为广义族群身份建构和文化认同的结果,可见如今在傣族和孟高棉语诸民族的泼水节、彝语支各民族的火把节、瑶族的盘王节等许多民族节日里,往往形成了两种(或多种)节期,两套(或多套)程序,以应付对内(祭祀、自娱)、对外(旅游、展演、公务),向下(族群、村社)、向上(民族、国家)的不同层面需求的现象。比如在云南各傣族地区,泼水节的第一天往往以城市为中心,由政府出面组织,第二天开始,则在各村镇以佛寺为中心展开民间性的传统仪式活动,或配合州、县各级政府的统一安排,在各乡镇或村落举行庆祝活动。以德宏州为例,从清明节后第7天开始的一轮节期里,第一天常常是以州府芒市为中心,在城市的广场举行的全州性庆祝活动,也像10月1日的国庆节一样,被称为“国摆”或“公摆”;第二天才是以城郊社区或边远村寨为基本范围,以各佛寺为中心举行的局部性民间庆祝活动,也含有“公摆”和“私摆”两种民俗内容。4月13日城区有盛大的庆典活动时,许多城郊村寨的傣族都曾赶去那里,有的是为了朝佛,有的则是借机探亲访友、娱乐游玩。而到了4月14日这一天,城里的庆祝活动方兴未艾,乡下的傣族便返回各自的村寨,开始专心地准备次日的拜佛和祭献仪式,以及其后的一连串寨内庆典活动。上述少数民族节庆仪式活动体现了中华民族多元一体格局语境下,传统节庆仪式和民间表演艺术都普遍具备了面临不同活动对象和环境要求而必需的潜在适应能力。在不同民族自治区域,上述内外、上下功能作用及适应能力的发挥,皆依其所处级别而有相应的表现。从其文化功能上看,则在两者之间分别显现出文化濡化和涵化特点。

基于以上对内容和对象的描述,本文拟提出以下几个有待解决的基本的理论与实践问题:

(1)以藏彝走廊为历史语境,考察和研究在民族区域文化建构过程中,某些多民族(或单一族群)原生节庆仪式(如彝族火把节、白族绕三灵)音乐型态向次生型态转型,以及由族群、宗教、区域认同向民族、国家认同过渡的方式及过程。

(2)以南方丝绸之路、茶马古道等为历史语境,考察和研究在当代民族区域文化建构过程中,某些节庆仪式及仪式音乐类型怎样由多族群、跨区域宗教音乐与认同(如泼水节仪式音乐和云南洞经音乐)向单一民族、共同区域民族文化标识与认同分化、转型(如泼水节分化为傣族泼水节、布朗族桑堪节、阿昌族浇花水节;洞经音乐分化为多民族分别拥有的音乐文化标识)的方式及过程。

(3)以梅山文化、苗疆走廊等为历史语境,考察和研究在当代民族区域文化建构过程中,某些节庆仪式及仪式音乐类型怎样由单一族群、区域、宗教认同(瑶族盘王节,苗族苗年节、三月节,景颇族目脑纵歌等)向民族、国家认同转型的方式及过程。

(4)考察和研究在当代民族区域文化建构过程中,某些传统音乐类型怎样由单一地域、族群乐(歌)种衍变为多地域、族群(支系)民族文化标识(侗族大歌、布朗弹唱),由族群、地域认同上升为民族、国家认同的方式和过程。

(5)考察和研究在当代民族区域文化建构过程中,某些少数民族题材歌曲怎样由电影、创编作品衍变为民族文化标识(“有一个美丽的地方”“五朵金花”“芦笙恋歌”“阿诗玛”“刘三姐”)并产生民族及内外文化认同的方式及过程。

在本文所涉及的、有待于下一步进行的西南少数民族节庆仪式音乐诸研究课题中,以上5个问题或可以作为入口,分别对之进行详尽的考察和局部的比较研究,然后在此基础上进一步展开在民族区域文化建构过程中,有关民族、国家文化认同的“跨地域、族群、文化”整体性比较研究。

结 论

如本文所述,长期以来,我们一向侧重于艺术本体形态及传统文化内容的考察、梳理、分析以及“非遗”保护发展层面的研究,较多关注相对“原生”层面的,呈“静态”和“被动”发生的“非遗”音乐展演活动。对于着眼于中华民族多元一体格局语境下,因种种社会音乐文化实践活动中产生的复杂矛盾状况而导致的各种当代节庆仪式音乐展演、旅游音乐及其文化建构与身份认同等问题则关注较少,由此引发了中国民族音乐话语体系研究的“两头热,中间冷”现象。长期以来,勿庸讳言的是,学界同人大多一直埋头于前者,目不斜视,亦不做他想。十几年过去了,猛一回头,才发现这类当代节庆与旅游音乐实践活动一直在较广的范围内,保持着较快的速度持续发展,如今已然如火如荼,轰轰烈烈,形成一个十分重要的文化发展趋向。由此平心而论,我们目前的理论研究确实已经滞后于社会实践,难以适应时局的要求,跟上时代的步伐。笔者寄希望于较短的时间内,在学界同仁中对此取得共识,大家共同努力,让以上不平衡的理论学术与艺术实践状况得到较好的扭转。