消费税法设计中的量能课税考量

——以《消费税法》制定为契机

2020-05-21杨佩龙

杨佩龙

(北京大学 税法研究中心,北京 100871)

一、问题的提出

2018年9月,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制、进一步激发居民消费潜力的若干意见》(以下称《若干意见》)指出需尽快推动消费税立法。消费税立法不仅仅是将条文平移,而且更需要结合对现有税制的反思,重新构建合理的消费税法律。若在法理层面对消费税进行检讨,则需要明确消费税的法律功能定位。目前对此的研究主要集中在经济学领域和经济法学领域。二者通过不同的方法论对消费税的目的进行检讨,所得结果的侧重点也有所不同。以法学角度对其定位更有利于指导税收实践和税收争议解决。因此,需对传统方法论进行解构重建并重新审视消费税的功能定位。其次,需厘清量能课税原则与消费税税制设计之间的联系。量能课税是否可以适用于消费税领域存在较大争议。不同学者对量能课税的法律性质抱有不同看法:基本上集中于“原则说”、“基本原则说”、“税收思想说”和“兼容说”等;基于对量能课税性质的认识差异,不同学说的主张者对量能课税的适用范围亦持不同观点。一部分学者主张量能课税仅可适用于直接税领域,而消费税属于间接税,因量能标准难以确定导致该原则无法适用于消费税领域。 此类讨论范式由于方法论上的逻辑性瑕疵,导致学说争议不断。但若切换研究视角,先探究税收公平原则与消费税制之间的兼容性,便可另辟蹊径重新诠释量能课税的适用范围。最后,税种的设计应当结合其功能定位和相关指导原则。消费税的核心实体课税要素设计为何?结合消费税的功能定位和相关原则进行税制设计的基本路径为何?这些都具有重要的研究价值。《消费税暂行条例》(1)《中华人民共和国消费税暂行条例》于1993年12月13日发布,1994年1月1日起施行,2008年11月5日最新修订,以下简称《消费税暂行条例》。是中国消费税制的成文依据,其中规定了消费税制的课税要素等内容。与其他税目有所差别之处在于,税目实质上成为了消费税制的核心。自1993年颁布《消费税暂行条例》以来,税目发生过多次调整。税目的选择除了形式法律公平主义之外,亦可援引实质法律公平主义对税目的选择进行检验。此外,《消费税暂行条例》第十条规定的价格核定制度,亦应结合量能课税予以检讨。明确上述问题不仅可以对消费税立法提供合理建议,更有望对量能课税与消费税制之间的关系予以明确,进而保证税法的统一与协调。

二、消费税的功能定位

税收的客观功能与税法的功能定位属于不同层面的问题,前者为税收征收的客观效果,后者乃是税收制定的立法目的。

(一)方法论的重新建构

消费税功能定位的讨论主要见于经济法学与经济学领域。两者有各自的方法论指导,其所得结果也略有差别。经济学者偏向于从结果出发,以实证的方法考察消费税的客观效果以“建构”消费税功能定位。经济法学者侧重于从法律体系、相关目的条款出发,通过立法者的立法考量“寻找”消费税功能定位。两者的核心区别在于是否认可立法者的主观意图,以及主观意图的正确性。经济学领域的方法论基于客观事实的结果研究对消费税征收的效果进行分析与论证,并对税收实践进行评估。但其不便为税收法律实践中的争议问题提供参考,亦无法为税收立法与稽征实践之间的衔接提供指引。经济法学现有的方法论虽有助于解决税法解释和税收争议的难题,但始终难以协调立法者主观意图和税收实践效果之间的差异。例如环境保护税自2018年开征后,财政部统计该税种全年收入为207亿元。(2)《2018年财政收支情况》,载财政部网站:http://gks.mof.gov.cn/zhengfuxinxi/tongjishuju/201901/t20190123_3131221.html,最后访问时间2019年6月14日;《2019年1-2月财政收支情况》,载财政部网站:http://gks.mof.gov.cn/zhengfuxinxi/tongjishuju/201903/t20190318_3195073.html,最后访问时间2019年6月14日。其立法目的规定于《环保税法》(3)《中华人民共和国环境保护税法(2018)》于2016年12月25日通过,2018年1月1日起施行,2018年10月26日最新修正,以下简称《环保税法》。第一条,即“为了保护和改善环境,减少污染物排放,推进生态文明建设”,但在客观上确实实现了筹集财政收入等效果。组织财政收入并非税收的唯一目的,调控功能亦是税收的重要考量。换而言之,征税权本身就是政府矫正市场失灵的一大优势。[1]

笔者认为,重新审视消费税的功能定位需对现有的方法论进行适当重构。

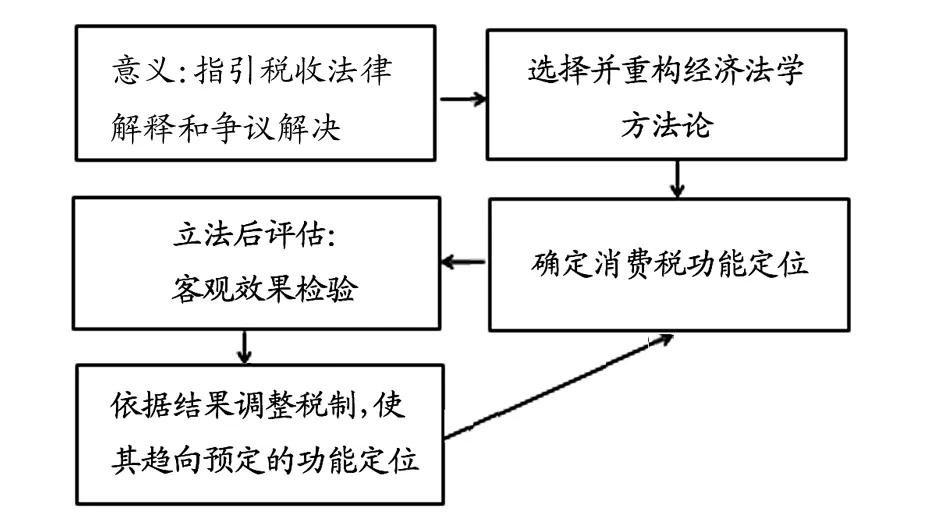

图1 消费税功能定位逻辑图

第一,首先明确消费税功能定位的意义,主要为指引税收法律解释和争议解决,故应确立经济法学的方法论为消费税功能定位的主要判定标准(其逻辑如图1所示)。其次,目前我国消费税制构建的法条依据仍为《消费税暂行条例》。税目的调整也往往借助行政法规,立法标准相对较为宽松。故消费税更需“立法后评估”制度以保障税制的合理性。经济学研究者通过实证的方式对消费税的客观效果进行评估,其所得结果并非一定符合消费税预定功能定位,但得出的结论可对消费税制的进一步修改提供依据。

第二,由于目前《消费税暂行条例》中并未规定明确的税收目的条款,故应以整体税收法律体系为框架,探究消费税在经济法学层面的功能定位。我国尚未制定统一的《税法典》,不同税种散见于不同的法律、行政法规等文件之中。我国实行的消费税属于特种消费税,本质上属于间接税。[2]对其功能定位可以借助“税种分工”的概念进行理解。即税法在设计时,会分派不同任务给相应税种。例如所得税主要调节收入分配,增值税则对普遍的商品流转课税以补充国家税基。故在不同阶段下,可借助特定参照系对某一税种的功能定位进行考察。在税种刚从“实验室”走向社会实践时,其主要参照系为立法者意图。但立法者意图仍旧偏向主观,存在较多解释的空间。经历长期的税制调整过程,立法者根据税收稽征实践对税制进行优化与改进,从而使得税收实践效果与立法者意图趋近与统一。故在税法长期稳定实施的情形下,可从税收的实践效果推导其功能定位(此时税收实践的客观结果往往与税种的预先功能定位相一致)。

第三,结合实体课税要素应对消费税的功能定位进行结构性理解。我国消费税作为特种消费税,其目前课征的税目可以大致分为三大类,即过度消费导致负外部性商品、奢侈品和不可再生品。对不同的税目进行课税,其背后的法律逻辑与立法者主张仍有差别,故消费税的功能定位可能是多重的。

(二)功能定位之审视

蒋震(2013)等认为消费税的首要功能定位是调控功能,此外其还具有引导消费、筹集财政收入和调节收入分配的功能。[3]贾康和张晓云(2014)等则主张消费税还具补偿外部性功能。[4]经济学视角下,消费税的功能大致集中于上述领域。经济法学则诉诸于另一种方法论,以立法者之主观目的界定消费税法的功能定位。熊伟(2019)等通过梳理消费税税制变迁中各类文件的目的条款,指出消费税税收调控功能受制于税收财政收入功能,其主张财税法的主要功能仍是筹集并分配公共财产,而非宏观调控。[5]叶姗(2019)则指出,消费税既有组织财政收入的功能,又有调节消费行为的功能,在税目选择上除了要有助于增加财政收入外,还应具有符合公益性原则的经济社会政策目的。[6]笔者认为,消费税的主观目的条款大多由部门规章的形式予以规定。从法律位阶而言,财政部和国家税务总局(下称国税总局)发布的部门规章属于对国务院制定的《消费税暂行条例》的行政解释。 其在部门规章中列明的目的条款,应属解释目的之参考,而非消费税税制设立之目的。故对消费税的功能定位,不应以此作为依据。

在整体税法的框架下考察消费税的功能定位,需结合消费税的历史变革和实践历史。1950年政务院颁布《全国税政实施要则》,其列明“特种消费行为税”,而后该税种在1953年被取消。国务院于1993年颁布《消费税暂行条例》,消费税重回历史舞台。“我国进行税法大变革时开征消费税的直接目的,是使消费税变为增值税的辅助税种,对某些消费品的销售在征收增值税的基础上,再加征一道消费税,以避免在取消产品税、改正增值税后,产生总体税负的下降和国家财政收入的减少。”[7]根据财政部的数据显示,1994年我国税收收入为5126亿元,其中消费税收入为487亿元,占比9.51%。 2018年我国税收收入为156 401亿元,其中国内消费税为10 632亿元,占比为6.8%。从筹集财政收入的角度观察,其数据接近个人所得税的税收收入13 872亿元,为我国第四大税种。(4)《2018年财政收支情况》,载财政部官网:http://gks.mof.gov.cn/zhengfuxinxi/tongjishuju/201901/t20190123_3131221.html,最后访问日期:2019年6月14日。此外,从数据上看,消费税对于市场消费行为具有显著的调控作用。以化妆品行业为例,2016年财政部和国家税务总局将“化妆品”这一税目更改为“高档化妆品”,并对相关税率进行了调整。(5)参见《财政部国家税务总局关于调整化妆品消费税政策的通知》(财税〔2016〕103号)。根据2017年3月14日国家统计局发布的2017年1~2月份的社会消费品零售总额数据,中国化妆品零售总额为393亿元,同比增长10.6%,高于整体社会消费品零售增长水平。(6)国家统计局:《2017年1-2月份社会消费品零售总额增长9.5%》,载搜狐财经:http://www.sohu.com/a/128773856_119759,最后访问日期2019年6月14日。此外,消费税的功能定位并非固定不变的,在不同的税法发展阶段,消费税的“税种分工”亦有所差别。结合实践来看,消费税税制设计往往从“收入导向型”转向“发展导向型”。(7)根据税收立法的侧重点可将税收立法大致分为收入导向型和发展导向型。收入导向型税收立法主要以增加国家税收收入为导向,在具体制度上更多考虑国家的税收利益。发展导向型税收立法更侧重于通过税法制度的科学设计和有效实施来促进经济和社会的协调发展,因而它并不把税收增长作为唯一或主要目标,而是强调国家税制有助于促进经济的稳定增长和社会的公平正义。[8]如前文所述,在税制相对稳定的情况下,客观效果往往与预先的税种功能定位保持一致。2016年前后对化妆品税目进行了改变,进而促进化妆品行业的发展。且自1993年至今,消费税一直都是较大的税种,税收收入较为客观。从中可以明确调控市场消费和生产行为、筹集财政收入皆是消费税的功能定位。

消费税的三大税目中,除奢侈品之外,都可以较为直接诉诸社会公益的理念进行理解。因为对此类商品的消费可能造成对消费者或者整体环境的负外部性,故借助消费税税制“寓禁于征”。或此类商品属于不可再生品,对此消费会间接影响其他公民的消费可能性,故通过消费税予以适当补偿。以上皆可体现出消费税具有调控消费行为的功能。对于奢侈类商品,消费税的税制设计乃是无差别地对此类商品的消费行为课征税款,但该消费行为本身的负外部性是难以客观界定的,且奢侈品并非皆属不可再生品。笔者认为,对此类税目课以消费税的功能定位在于调节收入分配,而非传统意义上的提倡节俭消费观念。对此,后文将详述。奢侈品税目选择的公益性色彩和“惩罚”奢华消费的特色体现其对调整收入分配的坚持。

综上,当前消费税的功能定位应予以明确,即组织财政收入、调控生产与消费行为和调整收入分配。此外,从动态的角度观察,我国消费税的功能定位正逐渐从“收入导向型”向“发展导向型”转化。

三、量能课税与消费税制设计

这里,主要解决两个问题:量能课税原则是否适用于消费税法设计以及“能”如何“量”。

(一)量能课税原则的内涵和外延

量能课税原则是指课税应以个别纳税人之给付能力为标准。[9]其本身属于一种税收理念,但其是否构成税法的原则乃至税法的一般原则仍有不同观点。北野弘久(2008)认为“应能负担原则”属立法理论标准上的原则,属于税法的基本原则之一。[10]金子宏(2004)认为量能课税作为税收公平主义的核心部分,应将其并入税收公平之中,作为税法的独立原则。[11]刘剑文、熊伟(2004)则认为量能课税难以构成税法原则。[12]葛克昌(2005)指出量能课税是指导税法的一个宏观性、框架性的准则,其作为税法的基本原则是毋庸置疑的。[13]笔者认为,虽然对于量能课税原则的定位仍有分歧,但一般可就“量能课税原则体现税收公平”的观点达成共识。在此基础上,可先就税收公平与量能课税之间的联系进行讨论。

一般认为税收有两大基本原则,即税收公平原则和税收效率原则。其中量能课税属于税收公平原则的具体体现和评判标准。而对于税收公平原则的衡量,除量能课税之外,还有利益赋税的学说。利益赋税原则即指根据纳税人从政府提供的公共物品中受益的多少,判定其应纳税的多少和税负是否公平。(8)除利益赋税说之外,尚有学者提出新利益赋税说。其主张个人从政府受益的标准不能仅看政府直接支出中的占比还应当将个人整体物质财产的持有视作受益的结果。即基于政府管理和相关制度保障,纳税人才能安全、长期、稳定地持有自身的物质资产。换言之,在新利益赋税说的观点下,个人在国家庇护下持有资产的行为本身就是纳税合理性之基础。[14]利益赋税说的理论局限在于无法解释政府对于低收入人群的补助问题,由于这类人群因为经济问题获得了较多的财政补贴,但其却在大多数情况下少缴或者免缴税款。相比之下,量能课税原则可以更好地协调理论自洽性的问题。

量能课税原则与税法本质的呼应。量能课税原则与利益赋税原则的根本分歧在于对税收本质不同认识:税收属于政府提供公共服务的对价,还是属于一种公法上的给付义务。[15]《德国租税通则》提出租税之债的概念,(9)《帝国税收通则》 第八十一条:“税收之债在法律规定的税收要件充分时成立。 为确保税收之债而须确定税额的情形不得阻碍该税收之债的成立。”1977 年颁布德国现行的《德国租税通则》,将该条变更为第三十八条。将税收的征收与民法上的债权债务关系相互衔接。但究其本质而言,税收债权属于公法给付的内容,其并非以政府提供相应公共服务作为对价。在更为极端的情形下,某一纳税人具有一国国籍,即便其终身移居海外,也因自己的国籍身份而负有向国籍国缴纳税款的义务。量能课税原则实质上是对政府征税权的一种限制,对于富有的人不可附加超出其承受能力之纳税义务,对于低收入人群则以保障其基本生存权为底线。

量能课税原则与实质课税原则的衔接。实质课税原则是税法适用的原则,是指对于某种情况不能仅根据其外观和形式确定是否应予以课税,而应根据其经济目的和经济生活的实质,判断是否符合课税要素,以求公平、合理、有效地进行课税。[7]实质课税原则的核心目的,在于为量能课税提供“能”的核定标准,避免纳税人通过形式上的税收安排,进行不合理的避税。

由此观之,量能课税原则的内涵实际是课税实质公平的体现,其不仅仅要求“相同情况相同处理,不同情况不同处理”[16],更应当合理地区分对待不同情况下课税标准。此外,量能课税中最为核心的要素在于“能”的衡量,实质课税原则是其中的一种度量标准。

(二)量能课税与消费税制兼容

前文述及,当前消费税的功能定位在于筹集财政收入和调控经济行为。首先明确第一层法律逻辑(大前提):消费税税制与税收公平之间的兼容。税收公平作为税法的基本原则,其在理论上贯穿于所有税法相关问题。第二层法律逻辑(小前提):量能课税是税收公平之体现也是其判定标准。第三层法律逻辑(结论):量能课税可与消费税税制兼容。通过上述三段论的演绎,不难从逻辑上明确“量能课税原则不以所得税或其他直接税为限,也可适用于间接税”。[17]

反对量能课税适用于消费税等间接税的学者主要认为消费税中“能”的度量标准不好确立。从经济学角度对“能”的界定,主要借助于三类标准,即财产、所得和消费。若以财产作为标准,则容易导致财政收入不足或者税收不公;以消费作为标准,容易导致财政缺乏或者税收的累退性凸显。权衡之下,一般采用“所得”作为衡量纳税人实际税负能力的一般标准。从“质”的角度考察,可将纳税人所得进行分类,对不同性质的所得确立不同的税率与税制。从“量”的方面考量,对纳税人生活必需限度的财富予以免征或者不征,保障税收公平。经济法学角度对“能”的界定则具有更多一重的参考维度。量能的标准可分为“客观说”和“主观说”。[7]其中“客观说”与经济学领域相同,选择“所得”作为考察纳税人实际税负能力的标准;“主观说”则是以纳税人的“税痛感”大小作为测试其纳税能力的标准。“客观说”仅仅构建直接税领域的量能标准,无法辐射间接税领域;“主观说”虽可辐射间接税,但以“税痛感”作为依据,在实践中难以操作和测量。

笔者认为,若要构建间接税领域的量能课税原则,则应采用新的量能标准说:“能”应以客观消费行为为基础,并以消费形式为辅助要件进行判定。以对奢侈品课征消费税为例。奢侈品的定义并未在《消费税暂行条例》中予以明确,仅是通过列举的方式,罗列了高档化妆品、珠宝等特殊物品。亚当·斯密认为除必需品之外的物品为奢侈品。由此可将必需品大致分为两类:一类是生存所必需,另一类则是社会意义上所必需。例如某地区人民的社会观点中认为钻石属于社会地位之基础必需品,则不得因钻石高昂的价格而单纯将其列为奢侈品,并课征消费税。对奢侈品消费课征消费税,本质上符合量能课税原则的要求,尽管存在对此观点的批驳:低收入人群积攒多年积蓄购买某一奢侈品,其收入能力和消费水平明显不适应,对其课征消费税,属于对低收入人群课征较高负担的税赋。但笔者认为,上述例子中,仅是量能标准不够准确,但并非不能体现消费者的纳税能力。奢侈品的消费税仍是由最有支付能力的人来承担。[18]低收入人群可以通过积攒工薪购买数万元的小型奢侈品,但其难以通过积攒数年工薪便购得数千万元的奢侈品。是否可以负担某类商品的支出,不仅是某个“定点”标准,其可以是“定距”标准,即大致确定购买某类商品的人群范围。上述案例中,低收入者并非不能购买此类奢侈品,而是相对高收入人群需付出更多的时间和精力。若对其不课征消费税,亦可能鼓励低收入人群降低日常生活质量以进行奢侈品消费。从量能课税的角度出发,对其课征消费税符合税收公平之要求。

前文提及的核心争议点,仅在于“量能标准”不够精确。厉以宁(1994)提出了奢侈性消费的概念,即不仅以消费者的收入和消费支出相适应作为依据,还需结合具体的消费形式予以辅助判定。[19]以不可再生能源的消费为例,适当的个体消耗应当是合理且受认可的,因其支付相应的社会对价以获得此类商品。但若个体无节制或者过度使用不可再生能源,则此种消费行为属于奢侈性消费。或就某一昂贵奢侈品而言,若低收入者用全年工薪购买名牌手表作为婚嫁礼品,其虽对奢侈品进行消费,但考虑消费的频次和目的,对此类消费行为不应界定为奢侈性消费。从《消费税暂行条例》的设计理念考察,奢侈性消费的概念可与从量计征的税收征收模式相呼应。对于从量计征的税目,可设立“起征点”或“扣除额”制度,以保障合理消费不被课征过多税款。尽管就目前来看,此种量能标准对于税务机关的税收征管能力要求较高。但如前所述,我国的消费税税制正从“收入导向型”逐渐转变为“发展导向型”。征税机关的征管能力现代化是将来的发展趋势,此种量能标准虽不可一蹴而就,但仍可作为参考的方向。

四、消费税实体课税要素设计

消费税实体课税要素设计主要包含税目选择和计税依据两方面的内容。

(一)消费税税目选择

消费税税目之选择应考虑量能课税原则,但不局限于此。消费税税目是消费税制设立过程中的核心要素之一。[6]从静态视角观察中国消费税税目,主要分为过度消费导致负外部性商品、奢侈品和不可再生品三类。从动态视角观察税目,自1993年以来进行过多次调整。1993年国务院颁布《消费税暂行条例》,将烟、酒及酒精、化妆品、护肤护发品、贵重首饰、鞭炮、焰火、汽油、柴油、汽车轮胎、摩托车和小汽车作为应税税目。2006 年财政部和国家税务总局将木制一次性筷子、实木地板等可能造成滥砍滥伐的项目纳入了消费税的征税范围。(10)《财政部、国家税务总局关于调整和完善消费税政策的通知》(财税〔2006〕33号)。此外,高尔夫球及球具、高档手表、游艇等奢侈品也纳入消费税的征税范围,同时取消护肤护发品这一税目。(11)《财政部、国家税务总局关于消费税若干具体政策的通知》(财税〔2006〕第125号)。2010 年起,对农用拖拉机、收割机和手扶拖拉机专用的轮胎不征收消费税。(12)《关于农用拖拉机、收割机和手扶拖拉机专用轮胎不征收消费税问题的公告》(国家税务总局公告2010 年第 16 号)(已失效)2016 年,财政部和国家税务总局将“化妆品”这一税目改为“高档化妆品”。税目的调整有辅助经济政策转型的需求,但消费税的核心变化仍旧是税目的选择。在国际税法的研究中,龚辉文(2015)对发展中国家消费税制进行比较,总结了发展中国家的三种消费税税目选择模式,即混征模式、附征模式和独征模式。(13)混征模式,即没有明确规定对哪些产品和服务征收消费税的模式。在这种模式下,没有开征独立的消费税,而是在普遍征收的税种中对部分产品和服务征高税,从性质上体现出对这部分产品和服务具有征收消费税的效果。例如巴西的工业产品税。附征模式,即对特定产品的消费税随同普遍征收的增值税附征。这种征收模式比较少见,例如墨西哥的消费税和智利对酒和饮料征收的消费税随增值税附征。墨西哥现行增值税税率为16%,征收的消费税称“特定货物和劳务税”(IEPS),其中除烟、燃油和农药只在生产环节征收以外,其他应税货物随同增值税在生产、批发环节附征,进项消费税可以抵扣,但零售环节不征。独征模式,即对应税项目独立征收消费税。具体又可以分为三种征收类型:综合型、单项型和混合型。综合型消费税就是对主要应税项目综合征收消费税一个税种,下设不同税目。单项型消费税就是每个应税项目单独成为一个消费税性质的税种,如烟税、酒税等等。混合型消费税就是部分应税项目综合征收,部分项目单项征收。[20]其中各国对烟、酒、能源产品征税十分普遍、对奢侈品征税相当普遍、对机动车征税较为普遍、对污染产品征税较少。量能课税原则可对上述课征的税目作出一定程度的合理性解释。但在“消费税扩围”的浪潮中,新的税目选择仍需适当参考量能课税原则之视角。例如对娱乐性服务消费课征消费税时,首先需明确娱乐性服务的分类与分级,尽管娱乐性服务非公民社会生活之必需,但适当的娱乐性活动可以保障社会稳定和个人心理健康。故对奢侈性或者负外部性的娱乐消费课征消费税较为妥当。

(二)计税依据的核定规则

一般认为核实课征规则是量能课税原则的具体化表现。税收的平等包括平等遵守、平等适用和平等保护。计税依据核定是为了保证各纳税人可平等遵守消费税制规定,以避免发生偷逃税款的情形。故计税依据核定亦体现税收公平理念。《消费税暂行条例》第十条规定了消费税价格核定条款:“纳税人应税消费品的计税价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其计税价格”。其核定对象为卷烟和白酒(14)参见《国家税务总局关于加强白酒消费税征收管理的通知》(国税函〔2009〕380号)第八条。《卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法(2018修正)》第十条至第十二条。商品,实际目的是推计最低计税价格。计税依据的核定实质为税务机关在税收征管过程中的核定权。但此种方式又与核实课征原则有所不符。所谓核实课征是指“税捐课题之有无的认定、税基之计算(成本、费用、损失及税捐对于收入之归属),按实际发生的情形核定”。[21]换而言之,中国消费税制设计的理念为:消费税是否予以课税的交易事实应以核实课征原则为准则,对于计税依据核定可采推计方式予以核定。

笔者认为,消费税的计税依据核定规则应结合量能课税原则作进一步完善,其本质仍属立法技术问题。(15)德国法学家Gustav Demelius认为拟制只是一项实证法规范的技术性表达方式(ein technischer Ausdruck für positive Rechtssätze)。首先,计税依据核定应为事前核定机制。对《消费税暂行条例》第十条进行文义解释,其处于“事前核定”的文义辐射范围之内。且价格核定为法律拟制的内容,事前核定可强化该项拟制的正当性。从拟制的目的性方面考察,该核定条款的本意是基于实践中部分商品的销售价格可能失真,故允许税务机关拟制合理价格作为计税依据。其次,应明确可通过核定方式予以调整税基的税目范围。根据《消费税暂行条例实施细则》第二十一条之规定,卷烟、白酒和小汽车的计税价格由国家税务总局核定,送财政部备案;其他应税消费品的计税价格由省、自治区和直辖市国家税务局核定;进口的应税消费品的计税价格由海关核定。(16)《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》1993年12月25日发布,2009年1月1日起施行,2008年12月15日最新修订,以下简称《消费税暂行条例实施细则》。但实际中仅白酒和卷烟具有可操作性的核定指南文件,而其他消费品的计税依据仍未明确。此外,应当明确最低计税价格制度与价格核定制度之区别。价格核定制度应以寻求合理价格为目标,而非单纯计算最低计税依据。换而言之,制定最低计税依据并不一定符合量能课税原则。白酒和卷烟的相关文件实质上规定了最低计税价格制度并非价格核定制度。在立法环节可有两条路径对此进行修改:一是借助增值税中的价格核定制度,建构起完整的消费税计税依据核定规则;二是通过调整上位法的方式明确最低计税价格核定的法律地位,如在未来的消费税法典中,使用最低计税价格制度替换价格核定制度,或将二者并列。最后,应赋予纳税人以选择权。税务机关应允许纳税人可自行选择核实价格纳税或者核定价格计税,以保障纳税人的合法权利。

五、结 论

本文首先对消费税功能的定位逻辑进行了梳理:明确消费税功能定位的意义后,选择并重构经济法方法论。立法后评估的目的是为税制调整做出参考,以使税制的征收效果趋向预定的功能定位。借助重构的方法论得知消费税的功能定位兼具筹集财政收入、调控生产与消费行为和调节收入分配。

针对量能课税是否可以运用于消费税领域的问题,本文认为量能课税原则作为税收公平的具体化,不能仅以现有量能标准的“客观说”理论不利于间接税的量能,便推导量能课税不可适用于间接税领域。合理的法律逻辑应当是明确消费税与税收公平原则兼容的前提下,将“量能课税是税收公平之标准和体现”的观点予以结合。

时值消费税立法之际,正式立法前应对先前的税制进行检讨。尤其是近年来呼声较高的“消费税扩围”。其本质是消费税税目的扩张,而税目本身属于实体课税要素,税目的扩张或限缩应当结合消费税的功能定位和量能课税原则予以明确。由此可在实质层面,限制政府公权力之滥用。随着整体税改进程的推进,消费税设计已逐渐从“收入导向型”转化为“发展导向型”,其实体要素的设计应以税制公平作为首要价值导向。中国消费税另一关键实体要素在于计税依据核定制度。目前仅在白酒和卷烟领域通过部门规章的形式确认了最低价格推计制度,但此种制度本质上不能完全体现量能课税原则,且没有明确的“上位法”依据。消费税制立法时,可结合上述两条解决路径对此问题进行重新规制。