淮海经济区融合互动发展时空分析

2020-05-20王晓雨欧向军

王晓雨 ,邹 晨 ,欧向军 ,3*

(1.江苏师范大学地理测绘与城乡规划学院,徐州221116;2.河海大学商学院,江苏南京211100;3.江苏师范大学城镇化研究中心,徐州221116)

引言

区域融合互动,是指不同区域及区域内部子系统之间,在经济、社会和环境等方面的发展过程中协调融合、优势互补、互动发展,达到互利共赢、共同发展的过程,是解决区域问题,使国民经济健康、有序、持续和高效运行的重要举措,对于地区经济持续健康发展和社会和谐具有极为重要的战略意义,一直是国内外政府部门和学术界关注的热点。国外对区域融合互动的研究主要集中在产业分工和空间布局等方面的相关理论探索。在产业分工方面主要有亚当斯密的“区域分工”思想[1]、李嘉图的“比较优势”理论[2]以及赫克歇尔的“要素享赋论”[3]、穆勒的“区域分工利益”理论[4]、凯恩斯的“区域合作”理论等[5];在空间布局方面,主要是从区域资源配置、城乡发展和产业布局的角度分析区域融合互动问题,如赫希曼的“滴涓效应”和“极化效应”[6]、佩鲁的“增长极”理论[7]、萨伦巴和马利士的“点轴开发”理论[8]和弗里德曼的“空间一体化”理论[9]等。国内关于区域融合互动的研究主要集中在机制与模式等方面。在机制研究方面,许多学者认为区域融合互动是一个由松散型向紧密型、非制度化向制度化演进的过程,其机制主要包括制度化的协作机制和非制度化的协作机制,且认为区域融合互动应重点关注如何消除行政分割与障碍,更好的发挥市场机制来有效配置资源[10,11];在模式研究方面,如地方城市紧密合作型模式[12]以及省际比邻地区的弱弱联合开发、强弱互补合作模式及强强协作模式[13,14],等等;另有学者认为应采取多层次混合的区域合作,政府发挥作用、企业和中间组织协调跟进的模式[15]。部分学者对淮海经济区的区域差异[16,17]、空间重构[18]和合作发展[19]等方面进行了许多探索,但区域内仍然存在许多矛盾和问题,制约着规划落实,影响区域合作水平提高和区域一体化进程。

2017年8月,第七届淮海经济区核心区城市市长会议召开,共同签署了“加快区域融合发展”的城市合作协议,从基础设施互联互通,区域生态环境联防共治,公共服务一体化同步推进等方面,进一步增强经济区转型升级的内生动力,持续提升区域经济发展水平。但目前关于淮海经济区的融合互动发展方面的研究较为不足。因此,将融合互动分解为区域内子系统间融合发展和区域间互动发展两个部分,首先从经济增长互动、产业分工合作、公共服务共享以及生态环境协调等方面,尝试构建区域融合发展水平综合测度的指标体系,并借鉴“引力模型”,构建区域空间互动作用模型,以淮海经济区20个地市为研究单元,分别测度2005、2010和2016年淮海经济区融合互动发展水平,探讨其空间分异特征,对促进该地区融合互动发展,实现洼地崛起、推动“一带一路”战略实施、促进我国东部黄金海岸形成和助推全国区域协调发展进程等方面均具有重大意义。

1 研究方法与数据来源

1.1 指标体系

在综合现有相关研究成果的基础上[20-22],遵循指标选取的科学性、系统性、可比性和可操作性等原则,分别从经济增长互动、产业分工合作、公共服务共享以及生态环境协调等四个方面,选取20个指标评估区域融合发展水平,进而构建出淮海经济区融合发展的综合评价指标体系(表1)。

1.2 研究方法

1.2.1 AHP-变异系数法。首先对指标层数据原始值进行标准化处理以消除不同量纲对结果的影响,公式为:

式中:Xi和分别为指标i的初始数值与标准化后数值;Ximax和Ximin为指标i初始数值中的最大值和最小值。

通过阅读国内外大量文献可以发现,确定各个指标权重时主要有客观性方法[23,24]、主观性方法[25]以及主、客观相结合的方法[26]。为了避免主、客观单方面因素的影响,并反应指标的绝大部分信息量,采用主观和

表1 融合发展的综合评价指标体系

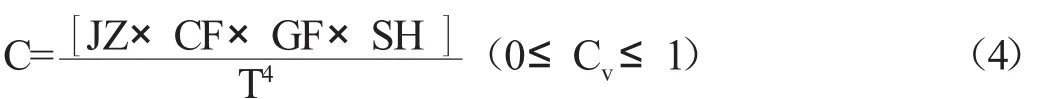

客观赋权相结合的方法,即AHP与变异系数法相结合的方法确定权重。首先,根据有关区域融合互动发展的相关概念与理论,认为经济增长互动(JZ)、产业分工合作(CF)、公共服务共享(GF)以及生态环境协调(SH)同等重要,因此子系统层的4个子系统的权重均为1;其次,在指标层内部采用AHP-变异系数法来确定各个指标的权重(详细计算过程见参看文献26),结果见表 1。

1.2.2 区域综合发展值。区域综合发展值T为四个子系统的均值,即:

1.2.3 融合发展度模型。关于衡量若干个系统的融合发展度,学术界并没有统一的研究方法,因此通过借鉴数理统计中离差系数最小化的耦合度模型[27]。离差系数是衡量一组数据的离散程度,其公式为:

其中:Cv为离差系数,f1(x)、f2(x)…fn(x)表示 n 个子系统。越小,则耦合度越高。根据公式(3)可知,只要C越大,则越耦合,据此结合融合发展综合评价指标体系,进一步推算得出经济增长互动、产业分工合作、公共服务共享以及生态环境协调四个系统之间的耦合度(C)模型:

为了进一步探索四个系统之间融合程度,借鉴协调度相关模型[28],构建出区域融合发展度(D)模型,它综合考虑研究对象各子系统协调发展水平以及它们之间的融合程度,该值越高,说明该地市融合发展水平越高,其测算公式如下:

其中:D为融合发展度,C为区域四个子系统的耦合度,T为综合发展值。根据D的计算结果,将区域融合发展划为5个类型:0.000~0.200为濒临排斥发展、0.201~0.400为勉强融合发展、0.401~0.600为初级融合发展、0.601~0.800 为较好融合发展、0.801~1.000 为优质融合发展。

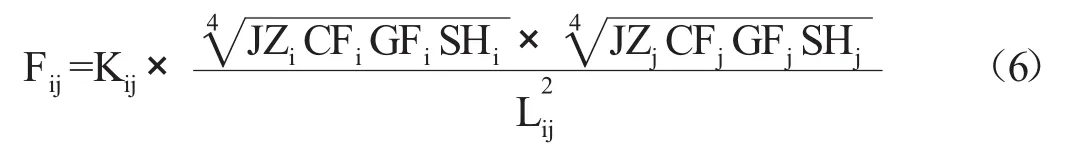

1.2.4 区域空间互动模型。在对区域内部各子系统融合发展水平综合分析的基础上,借鉴引力模型,并对其进行修正,构建区域空间互动模型[29,30]:

其中:Fij为 i、j市之间的空间互动联系量,Kij为经验常数,采用两城市之间的融合发展度比重,Di为i城市的融合发展度,Fi为i市的互动发展水平,Lij为i、j市之间的最短交通里程。

1.3 数据来源

评价指标中经济联系强度、三次产业结构变动系数和三次产业结构层次系数,是根据相关公式计算得出;江苏、安徽、河南省地市的二、三产业从业人员来自2006、2011和2017年《江苏统计年鉴》、《安徽统计年鉴》和《河南统计年鉴》,山东省地市的二、三产业从业人员来自各地市2006、2011和2017年统计年鉴;其余数据均来源于2006、2011和2017年《中国城市统计年鉴》。

2 淮海经济区融合互动发展综合测度

截止2016年底,淮海经济区总面积约17.8万km2,占全国总面积的1.8%;总人口约1.2亿,约占全国总人口的9.3%;地区生产总值4.9万亿元,占全国地区生产总值的6.6%。区域经济整体发展水平不高,经济总量远低于长三角、珠三角、环渤海三大经济区,是东部沿海地区的“经济洼地”。

2.1 淮海经济区融合发展分析

利用2005、2010和2016年淮海经济区20个地市的指标数据,根据公式(1~5),对淮海经济区整体及“四大区域”的综合发展值(T)、耦合度(C)和融合发展度(D)进行测算。

2.1.1 融合发展水平较低但逐步提升。2005~2016年,淮海经济区综合发展值、耦合度以及融合发展度均表现为逐年提升趋势(图1)。具体来看,融合发展包含的四个指数中,生态环境协调指数一直最高且增幅最大(0.140),其次是产业分工合作指数和基础设施共享指数,而经济增长互动指数最低且增幅最小(0.065),因此淮海经济区综合发展不足的根本原因是经济相对落后;综合发展值、耦合度和融合发展度分别从2005年的0.387、0.666和0.491增加到2016年的0.464、0.757和0.581,耦合度较高但融合发展水平较低,属于初级融合发展阶段,因此,综合发展不足是导致融合发展水平较低的主要因素。分阶段来看,2010年以后淮海经济区融合发展各项指标均呈明显的提升态势,其中2010~2016年经济增长互动和基础设施共享的年均增长率是2005~2010年的5.24和7.10倍,表明2010年第一届淮海经济区核心区城市市长会议召开以来,各城市在交通、产业、市场准入和物流、科技创新、金融服务、旅游业、文化产业、人力资源和社会保障、环境保护等方面展开合作发展,区域竞争力全面提升,淮海经济区一体化进程不断加快。

图1 淮海经济区融合发展水平

2.1.2 区域差异明显且差距逐步扩大。从四大区域来看(表 2),2005年鲁南的综合发展值最高(0.487),其次是苏北(0.450),皖北和豫东最低,到2016年,苏北综合发展值上升到第一位,其余依次为鲁南、皖北和豫东;苏北、鲁南、豫东和皖北的耦合度分别从2005年的 0.817、0.760、0.491和 0.496增加到 2016年的0.897、0.829、0.666 和 0.577;融合发展水平方面,2005年鲁南最高(0.605),其次是苏北(0.601)和豫东(0.381),皖北最低(0.350),到 2016年,苏北(0.688)和鲁南(0.673)分别处于第1、2位,且均属于较好融合发展阶段,豫东(0.460)和皖北(0.412)水平相对较低,属于初级融合发展阶段;除耦合度外,其余两项指标的最高值与最低值的差,从2005年的0.240和0.254,分别增加到2016年的0.250和0.275,呈现出明显的扩大趋势,其主要原因是:淮海经济区主要地市都是各省的“经济末梢”,虽然近些年江苏、山东、河南和安徽四省依次提出徐州都市圈、济宁都市圈、中原城市群和东向发展等战略,但受行政、利益、规划等多种因素的制约,导致其区域间发展差异明显,融合发展的合作机制仍较松散。

2.1.3“阶梯化”特征显著,优质协调偏少。以2005年淮海经济区20地市融合发展度的平均值,以及±0.5倍标准差为临界值,进行各地市融合发展的可视化表达(图2和图3),对淮海经济区融合发展格局进行分析。

2005~2016年淮海经济区各地市融合发展水平逐步提升(图2),但区域差异较为明显,“阶梯化”特征显著。2005年,高值区城市只有4个(徐州、济宁、临沂和泰安),均为苏北和鲁南的核心城市,低值区城市主要分布在皖北和豫东地区;2010年,高值区城市没有发生变化,中等水平城市的数量明显增加,低值区城市逐渐减少;到2016年,高值区向外部扩散,数量增加到9个,除商丘外,淮海经济区核心区城市均为融合发展高值区,而融合发展水平低值区的地市持续减少且与高值区的绝对差距在逐渐缩小,空间上存在着明显的分层次现象,“阶梯化”特征显著。

图2 淮海经济区融合发展水平

图3 淮海经济区融合发展类型

根据融合发展度的计算结果,将区域融合发展水平划为5个类型(图3):2005~2016年,淮海经济区各地市融合发展水平呈不断上升趋势,以较好和初级融合发展城市为主要类型,优质协调城市数量偏少,在空间上基本呈现苏北>鲁南>豫东>皖北的发展格局。具体来看,2005~2010年,淮海经济区各地市的融合发展类型变化相对较小,优质融合发展的城市只有一个(徐州),较好融合发展的城市数量略有增加,其余融合发展类型的城市数量基本没变;2010~2016年,融合发展水平快速提高,优质融合发展的城市数量增加到4个(徐州、济宁、枣庄和临沂),较好融合发展的城市从4个增加到8个,勉强融合发展的城市减少为1个(亳州),没有濒临排斥发展的城市。可以看出,随着2010年淮海经济区核心区城市市长会议的召开,淮海经济区各地市均提出相应的区域发展战略,其中徐州和济宁同时提出打造淮海经济区中心城市,这些战略极大的推动了区域融合发展的进程。

表2 淮海经济区“四大区域”融合发展水平

2.2 淮海经济区互动发展分析

城市的空间互动联系量可以直观的体现该城市对外联系能力的强弱。根据公式6、7、8,分别计算出2005、2010和2016年淮海经济区20个地市间互动联系量(扩大10000倍)。

2.2.1 互动联系增强,区域一体化进程加快。随着经济、产业、基础设施以及生态环境等方面的综合发展,2005~2016年淮海经济区20个地市之间的空间互动越来越紧密(图4),所有地市的互动联系量均有不同程度的增加,区域整体的年均增长速度为2.78%,其中增长速度最快的城市是宿迁(10.72%),最慢的城市是济宁(0.05%),且2010~2016年的年均增长率是2005~2010年的1.88倍。从不同城市来看,徐州、淮北和枣庄一直排名前三,徐州作为淮海经济区中心城市,2005~2016年经济联系总量均处于经济区各城市的第一位,但随着淮北、枣庄和临沂等城市综合实力的不断发展以及内部经济、社会和自然环境等方面的快速融合发展,导致它们对外互动联系强度不断增强,与徐州的差距逐渐缩小,而互动联系较弱的城市基本分布于淮海经济区的外围边缘地区,在空间呈现明显的“中心—外围”分布格局(图5)。

图4 淮海经济区空间互动联系量变化

区域空间互动的网络密度逐步增大,由2005年的0.2351增加到2016年的0.3643,逐渐趋近于1;而标准差则呈现减小趋势,由2005年的0.4410缩小到2016年的0.4348,表明淮海经济区内部20个城市之间渠道多样、交往密切,互动联系增强,城市间发展差异逐步缩小,区域一体化进程不断加快。

2.2.2 辐射集聚能力增强,多中心结构初现。根据2005、2010和2016年淮海经济区20个地市各市之间的互动联系,计算出每个城市的点出度、点入度以及净辐射量(图5),其中点入度体现节点城市的集聚能力,而点出度体现节点城市的辐射能力。

图5 淮海经济区空间互动联系的点度中心度

2005~2016年淮海经济区各地市的点入度和点出度均呈稳步上升态势,表明淮海经济区内部各个地市的辐射和集聚能力均在日益增强。具体来看,点出度方面,2005年淮海经济区点出度前四位分别是徐州、泰安、淮北和济宁,其中徐州点出度远高于同期其他城市;2010年,淮海经济区各地市的辐射能力排序基本与2005年一致;到2016年,点出度前四位变成是徐州、临沂、枣庄和济宁,表明淮海经济区城市间辐射带动作用的方向逐渐由区域地理位置中心城市带动向经济社会中心城市辐射带动转变。与点出度相比,2005~2016年淮海经济区各地市点入度数值相对较小且分布较为均匀,其中徐州、淮北和枣庄一直分列前3位,且增长速度较快,表明它们在城市互动中接受其他城市的辐射能力较强,即集聚能力呈现不断增强趋势。

从主要辐射源看(城市的辐射能力大于集聚能力,即点出度大于点入度),2005年淮海经济区内部净辐射量是正值的城市有3个(徐州、济宁和临沂),2010和2016年分别新增淮安、泰安和盐城,区域空间互动的多中心结构初现。其中徐州2016年的净辐射量是第二位(临沂)的2.77倍,且其点入度和点出度均远高于淮海经济区其他地市,说明徐州作为淮海经济区中心城市,不仅发挥着较强辐射的能力,同时也积极的对区域内其他地市的经济、社会以及生态环境等各方面的资源进行吸收整合,表现出较强的集聚能力,而其余5个主要辐射源对其他城市辐射带动功能远高于其自身的集聚功能。因此,随着淮海经济区一体化进程的推进,在原本只以徐州作为互动联系中心的基础上不断发展,逐步形成了多个区域中心,区域互动联系趋向均衡。

3 结论与对策

3.1 主要结论

通过构建区域融合发展水平综合测度指标体系与空间互动作用模型,以淮海经济区20个地市为研究对象,2005、2010和2016年为时间截面,对淮海经济区融合互动发展时空演变特征进行分析,得出以下结论。3.1.1 2005~2016年,淮海经济区融合发展各项指标均表现为逐年提升趋势。其中,生态环境协调指数一直最高且增幅最大,经济增长互动指数最低,融合发展水平较低,属于初级融合发展阶段,其根本原因是经济发展相对落后。四大区域中苏北的融合发展增长速度最快,其次是鲁南,两者均属于较好融合发展阶段;而豫东和皖北融合发展水平相对较低,属于初级融合发展阶段。

3.1.2 2005~2016年,淮海经济区融合发展呈现明显的空间“阶梯化”格局特征,综合发展值较低是导致融合发展不足的主要因素。各项指数高值区主要集中分布在苏北和鲁南的核心城市,低值区集中于皖北和豫东的边缘城市,受核心城市的辐射影响相对较少;融合发展类型以较好和初级融合发展城市为主,优质协调城市数量偏少,在空间上基本呈现苏北>鲁南>豫东>皖北的发展格局。

3.1.3 2005~2016年,随着城市间联系渠道多样化、交往密切化,淮海经济区各地市间互动联系不断增强,区域一体化进程不断加快;主要城市的辐射和集聚能力日益增强,且城市间辐射带动作用的方向逐渐由区域地理位置中心城市带动向经济社会中心城市辐射带动转变,空间多中心结构初现,区域互动联系趋向均衡。

3.2 发展对策

根据淮海经济区融合互动发展存在的问题,从区域沟通协调发展、服务共享机制构建、生态环境保护等方面,提出相应建议,推动淮海经济区的一体化建设。

3.2.1 优势互补区域分工发展。发挥城市各自优势,优化区域产业布局,推进淮海经济区不同利益主体间利益的合理分配,发挥各自比较优势,达到“1+1>2”的分工合作发展效果。

3.2.2 综合服务共建共享机制。依托全国性综合交通枢纽,建设以城市之间交通互通为基础,加强教育、医疗、文化等领域的合作,构建上下联动、分工协作、区域协调的多领域合作机制;通过加快区域性公共服务体系建设,建立公共服务协同发展机制,加强基础设施共建共享,实现生产要素合理流动和资源优化配置,带动地区分工与合作,引导区域一体化发展。

3.2.3 完善生态环境保护机制。牢固树立绿色发展理念,以节能、低碳、零排放和高附加值为标准,积极探索建立资源循环利用的经济发展模式,严格控制和禁止高消耗、高污染、过剩产能等落后的黑色生产力,实现资源的节约利用、有效利用、循环利用;积极开展区域内部的生态受益区与生态功能区之间的对口帮助工作,推进生态环境领域的合作,实现生态环境的共治共享。

3.2.4 增强区域互动联系发展。打破行政壁垒和地方保护主义,不断拓展对外和内部各城市协同合作领域,树立淮海经济区发展一体化理念;提升徐州等淮海经济区主要城市的城市功能,不断提升城市地位,更好地发挥集聚与辐射作用,带动边缘区共同发展。