中美间国际不平等交换:一种测算方法和分析

2020-05-20匡晓军

匡晓军

(中共中央党校 经济学部,北京 100091)

贸易利益不均衡的问题一直是国际贸易理论的热点主题,西方主流经济学和马克思主义经济学都对这个问题从不同立场和角度进行了探讨。马克思主义经济学对国际不平等交换问题的研究从资本主义生产关系层面揭示了国际贸易利益分配的矛盾,只要贸易双方处于不同的社会生产力发展水平,就必然存在国际不平等交换。21世纪以来,随着全球化进程的推进,国家之间的依存度日益增大,当代和平和发展成为主题,但形势并不乐观,2008年西方国家爆发金融危机,严重影响了全球经济发展,世界经济下行压力增大。与此同时,以中国为代表的少数发展中国家却依靠实体经济和科技创新实现了异军突起、逆势而上的发展势头,对国际政治经济格局产生了深远的影响,国际关系正处于深度调整和变化中。西方发达国家为维护其已有的国际利益格局,出现了重商主义和贸易保护主义政策苗头,于是“吃亏”的言论不时出现在国际双边贸易活动中,到底贸易双方“谁吃亏?”成为贸易摩擦中的焦点问题。为此,我们根据马克思主义经济学原理,构建理论分析框架,找出科学合理的国际不平等交换的度量办法,在解释其现实存在性的同时,运用科学的手段剖析其产生根源及发展趋势,并以此为我国经贸发展提供理论支持。

一、文献综述

(一)马克思对国际不平等交换的阐述

马克思很早就注意到了发达国家与不发达国家之间在贸易交换中的价值转移问题,他指出:“投在对外贸易上的资本能提供较高的利润率,首先因为这里是和生产条件较为不利的其他国家所生产的商品进行竞争,所以比较发达的国家高于商品的价值出售自己的商品,虽然比它的竞争国卖得便宜。只要比较发达的国家的劳动在这里作为比重较高的劳动来实现,利润率就会提高,因为这种劳动没有被作为质量较高的劳动来支付报酬,却被作为质量较高的劳动来出售。”[1]264马克思认为,发达国家通过劳动生产率的提高降低了商品的国别价值,在对外贸易交换过程中,商品按照国际价值进行交换,这些国家就可以获得国际价值与国别价值的差额的那一部分价值。马克思又说:“这种国家所付出的实物形式的物化劳动多于它所得到的,但是它由此得到的商品比它自己所能生产的更便宜。这好比一个工厂主采用了一种尚未普遍采用的新发明,他卖得比他的竞争者便宜,但仍然高于他的商品的个别价值出售,就是说,他把他所使用的劳动的特别高的生产力作为剩余劳动来实现。因此,他实现了一个超额利润。”[1]265发达国家与不发达国家进行交换时,一部分劳动无偿地从不发达国家转移到了发达国家,马克思注意到了劳动生产率和劳动强度的不同是造成国际交换不平等的原因。

马克思还说:“两个国家可以根据利润规律进行交换,两国都获利,但一国总是吃亏。利润可以低于剩余价值,也就是说,资本可以通过交换获得利润,然而并没有在严格的意义上实现价值增殖,因此,不仅单个资本家之间,而且国家之间也可以不断进行交换,甚至反复进行规模越来越大的交换,然而双方的赢利无须因此而相等。一国可以不断攫取另一国的一部分剩余劳动而在交换中不付任何代价,不过这里的尺度不同于资本家和工人之间的交换的尺度。”[2]这里,马克思透过两国获利的表象,敏锐地察觉到了贸易中“谁吃亏”的问题,揭示国际不平等交换的剥削事实,即使面对今天的争论,也依然具有较强的理论说服力。

国际不平等交换理论是马克思劳动价值论在国际上的应用,也是马克思主义国际贸易理论的重要部分。马克思虽然没有系统地阐述这个理论,但在对国际分工、世界市场、国际价值、一般利润率下降等问题探讨的过程中,已经比较清晰地给出了国际不平等交换的理论框架,这些对未来的理论发展和研究工作提供了巨大的空间,确定了马克思主义理论的研究方向。马克思主义正是因为具有与时俱进的理论品格,才成为我们始终坚持和遵循的真理[3]。但这些研究仅是框架性的、方向性的,真正建立起国际不平等交换理论研究范式的却是伊曼纽尔。

(二)马克思之后国外学者的阐述

马克思主义经济学家鲍威尔在《国家的强盛与社会民主党》一书中对国际不平等交换进行了论述,他认识到世界上一些国家由于处于不同的发展阶段,在经济上体现出互相对抗的情况,如果两个国家的有机构成不同,贸易将在不平等的情况下进行,他认为发达国家的资本家不仅剥削本国工人,而且不断占有不发达国家生产的部分剩余价值[4]。希腊经济学家伊曼纽尔从马克思主义的劳动价值理论和生产价格理论出发论证了价值从不发达国家向发达国家转移的过程及其原因。伊曼纽尔认为,资本可以流动,劳动要素不可流动,基本保证利润得以在国际范围内实现平均化,即把国际价值结合到一般的价值理论中去[5]。埃及马克思主义经济学家阿明是在对伊曼纽尔“国际不平等交换”理论进行批判性借鉴的基础上提出了自己的不平等交换论和世界价值比国民价值优越的论点。阿明认为不发达的原因是世界规模的“本源积累机制”所起作用的结果[6]。沃勒斯坦等以世界整体作为研究对象,探寻一体化世界的发展逻辑。他们认为,资本积累是世界体系演进的根本动力,世界体系存在结构性特征,不平等交换导致剩余价值从边缘流向中心[7]。美国学者谢克区分了两种价值转移,对于同一部门而言,生产率高于世界平均生产率的资本将获得超额剩余价值,对于不同部门而言,资本有机构成高于世界平均资本有机构成的部门会获得来自其他部门的价值转移[8]。

在马克思之后,国际不平等交换理论基本建立起来,伊曼纽尔提出了该问题研究的标准范式,成功从对其理论根源产生过较深影响的拉美结构主义中摆脱出来,又在意识形态浓厚的帝国主义理论氛围中保持着学术的理性和独立。他划分国际不平等为“广义”和“狭义”两种,为未来的研究确定了分类方向,他将工资率作为解决国际不平等交换的制度性外生因素,却被阿明证明是错误的,但这并不影响伊曼纽尔对国际不平等交换理论的里程碑式的影响力。从后续的学者研究来看,国际不平等交换的产生原因基本集中于资本有机构成和劳动生产率上,尤其是谢克[7]对劳动生产率和资本有机构成的分类分析,明确了国际不平等交换的成因。尽管还有很多学者认为垄断也是国际不平等交换的主要原因,甚至有些学者认为是唯一原因,但本文依然坚持谢克[7]的分析立场,将资本有机构成和劳动生产率作为国际不平等交换的关键因素。

(三)当代中国学者的研究

钱书法等通过构建两国家两部门模型,发现随着发展中国家的资本密集型产业占比的提高,由发展中国家转移到发达国家的价值量越来越小,发展中国家的贸易状况得到改善。同时,随着发展中国家市场规模相对扩大,虽然发展中国家向发达国家进行转移的价值量也增加,但是转移的价值量占发展中国家经济总量的比重却呈下降趋势,因此可以说,发展中国家从市场规模扩大中受益[9]。钱书法的总体转移价值量逐渐变小的结论是准确的,但是若将这种变化的趋势只归结为市场规模则是片面的,必须看到国际不平等交换收敛的趋势受到诸如产业分工、劳动生产率、资本构成等方面的影响更为显著。

李真等从技术进步对固定资本和人力资本的影响及国际制度权力分配等3个角度,构建国际不平等交换的多因素诱因模型,通过多国面板数据对模型进行实证检验,验证了当今国际贸易中不平等交换的存在性及其影响因素[10]。宋树理从马克思有关国际不平等交换存在的长期稳定性特征入手,运用动态博弈模型,分析国际不平等交换长期稳定存在的原因和影响,认为马克思的“两国都获利,但一国总是吃亏”这种现象长期存在,即国际不平等交换可以稳定存在[11]。马艳等从技术差距、制度差异以及技术与制度二者之间的交互作用考察国际分工新格局,对国际贸易、国际投资和国际金融三大领域中的不平等性进行理论推理和实证检验,提出三大国际经济领域中不平等性相互渗透和融合的新状态[12]。以上这些研究都是针对国际不平等交换的成因机理展开的,注重实证检验,推动了我国国际不平等交换理论研究的发展。

冯志轩使用森岛-奥乔亚方法,基于世界投入产出表数据对存在发展差异的样本国家不平等交换进行实证研究,在1995—2009年样本国家之间确实存在价值转移且这种价值转移影响了它们的增长速度,部分发展中国家通过产业结构调整正在摆脱国际不平等交换[13]。冯志轩[12]的研究是目前国内学者开展的对国际不平等交换较为深入且有效的研究,其利用世界投入产出表数据的方法,为本文研究提供了完整的实证思路,但是冯志轩过于关注转移价值量的值,为此计入了诸如固定资产折旧、国际平均利润率等变量,这样反倒导致最终的价值量结果变得可能更不可靠。其实,实际价值量的计算并非必要,在投入产出技术中,完全可以用“总产出替代总价格”和“迭代劳动报酬替代总价值”来进行估算,我们只需要找出参照国家,通过对估算结果进行分析比较,就足以说明国际不平等交换的现实存在及变化趋势了。

二、国际不平等交换的测算指标

Gibson利用投入产出系统测算美国和秘鲁的不平等交换问题,其方法是比较国际生产价格和国内生产价格,但并不涉及价值量的转换问题[14]。Foot等测算了美国和菲律宾之间的国际不平等交换问题,通过确定各部门商品价值与价格比例关系,根据两国贸易数据总量测算了两国间的价值转移量[15]。Nakajima等测算了美国、日本、韩国之间存在的不平等交换,采用的方法与Foot等[15]相似[16]。冯志轩认为国际生产价格对国际价值的偏离才是不平等理论所强调的价值转移,其他的价值转移不应该算作国际不平等交换,并采用了Ochoa[17]和森岛通夫[18]的方法对1995—2009年世界上40个国家/地区不平等交换造成的价值转移量占总产出的比重进行了测算[13]。

笔者认为当代国际不平等交换问题不仅仅包括国际价格与国际价值相偏移所造成的“系统性”的价值转移,还应该包括不公正的国际经济秩序所造成的价值转移。为科学合理地对国际不平等交换进行度量,首先应分析基于生产关系的价值与价格偏离的量度指标,这样可以把握国际不平等交换中的基本问题并形成准确的认识。本文借鉴冯志轩等[18]所使用的方法,构建以下度量模型:

(1)

Aλ+l=λ

(2)

p=(1+π)p(A+ωl)

(3)

式(1)中:A为投入系数矩阵,其中aij代表第i个部门生产1单位产品需要第j个部门的中间投入量。式(2)为价值表达式,λ是单位商品的价值向量,l是直接劳动投入向量。式(3)为生产价格表达式,p代表价格向量,π为平均利润率,ω为工人消费向量。价值与价格偏离就是从以上3个表达式展开的。Ochoa认为要准确核算部门商品的价值向量,还应该减掉折旧[17],由此,令折旧矩阵为D,元素dij表示i部门生产 1 单位产品所需j部门的固定资本折旧量,则有:

(4)

这样通过式(3)和式(4)分别计算出价值λ向量、价格p向量,通过二者之比可以计算出价值与价格偏移的量。但是,笔者认为在具体实施测算的过程中有必要进行方法上的调整。如在对式(2)中的生产价格进行测算时,由于世界平均利润率的计算较为复杂,笔者根据投入产出技术简化处理了价格向量p的计算方法。另外,尽管Ochoa[17]在上述价值计算中计入固定资本折旧量是对该计量模型的发展,但是通过固定资本总额进行比例分摊的方式依然缺乏现实依据,固定资本折旧作为不变资本的一部分,对其进行计入并不会影响对价值与价格偏离的定性研究,更不会影响两国间这种偏离的对比分析,只是会在偏离规模上可能存在差异。因此,决定放弃固定资本折旧的计入。对价值量的向量λ进行加总,通过劳动报酬模拟劳动的货币价值,并记为τ,即价值总量的货币表示,则有:

lT=(l1,l2,…li…ln)

(5)

(6)

(7)

(8)

三、对中美贸易数据的国际不平等交换测算

根据中国海关总署公布的数据,2018年中美贸易额约为6 335.2亿美元,占中国进出口总额46 230亿美元的13.7%。另外,2018年中美贸易额占世界贸易总额的1.6%,中美之间的国际交换也是当今世界上单一发展中国家和发达国家之间最大规模的国际交换。厘清中美之间的国际不平等交换具有较强的理论指导意义。下面将对中美贸易数据进行指标测算,在开始测算之前,应该解决以下几个前提问题:

首先是不同经济体可否替代的问题,冯志轩等认为可在一种假设下估测价值转移量的上限(宽口径)完全不可替代假设和下限(窄口径)完全可替代假设的价值转移[19]。本文采用的方法为完全可替代假设下的估算。因为已经论证了最低的价值转移和最高价值转移的意义是一样的,并且最低价值转移量在论证结构上更为严密,测算的结果更为保守,所以在计算中间投入系数的里昂惕夫逆矩阵时,放弃了中间进口部门,而直接采用本国的部门数据。通过对转置后直接消耗系数矩阵进行里昂惕夫逆运算,作为上述指标中的投入系数矩阵A={aij}(i,j=1,2,….n)。

其次是区分生产性劳动和非生产性劳动问题,根据马克思理论的基本方法,流通环节不能产生价值,在这个问题上,国外学者Moseley区分了生产性劳动和非生产性劳动,认为若要准确核算价值总量,则必须严格按照生产性劳动创造价值的原则来进行[20]。但是,世界投入产出系统是按粗分的生产部门进行分类汇总的,这种按照一类生产部门进行的分类,难以准确划定哪些经营活动是创造价值的、哪些经营活动是不创造价值的。另外,我们知道,除了生产性劳动创造价值外,非生产性劳动部门尽管不创造价值,但属于价值的再分配过程,因此从价值的总量上来看,测算应该涵盖这些部门,并且必须涵盖这些部门。若价值总量不包含非生产性劳动部门分割的价值,那么必须对生产性劳动部门创造的价值进行完整的核算,这反倒增加了计算的难度,姬旭辉等在对国民剩余价值的核算过程中提到过这些问题[21]。本文进行价值总量的估算时,采纳投入产出数据库中的《年产出价格、资本、就业基本数据总表》(1)我们采用了3个方面的数据,分别是:A.联合国投入产出网站:http://www.wiod.org/home,2016年发布的世界投入2000年到2014年共计15年间43个国家投入产出数据《WIOT2000—2014_Nov16_ROW》;B.联合国投入产出网站:http://www.wiod.org/home,2000年到2014年产出价格、资本、就业基本数据总表《WIOD_SEA_Nov16》;C.世界银行:https://data.worldbank.org.cn/,人类发展指标体系中PPP购买力平价指数(私人消费)。的劳动报酬来进行计算,通过对劳动向量递归后再加总,近似估算整个经济体中的价值总量。

再次是对于劳动价值量的货币价格表示问题,我们采用的所有数据都来自投入产出表,这里有两个疑问需要回答:一是价格可否代替价值进行计算;二是劳动者报酬采用的本国货币计价,应该如何转化的问题。对于第一个疑问,价格的平稳假定是解决这个问题的前提条件,本文由于价格平稳所带来的计算偏差并不会影响最终的估算结果,只可能是规模上的误差,因此可以采用任何的限期价格进行核算,只要在整个核算体系中都用同一类价格进行计价即可。对于第二个疑问,投入产出数据总表是以本国货币进行计价的,因此存在货币交换汇率的转换问题。本文用劳动者报酬代替劳动力价值,采用PPP购买力平价指数(私人消费)而非名义汇率来进行换算,从表达上更接近于对价值的模拟。

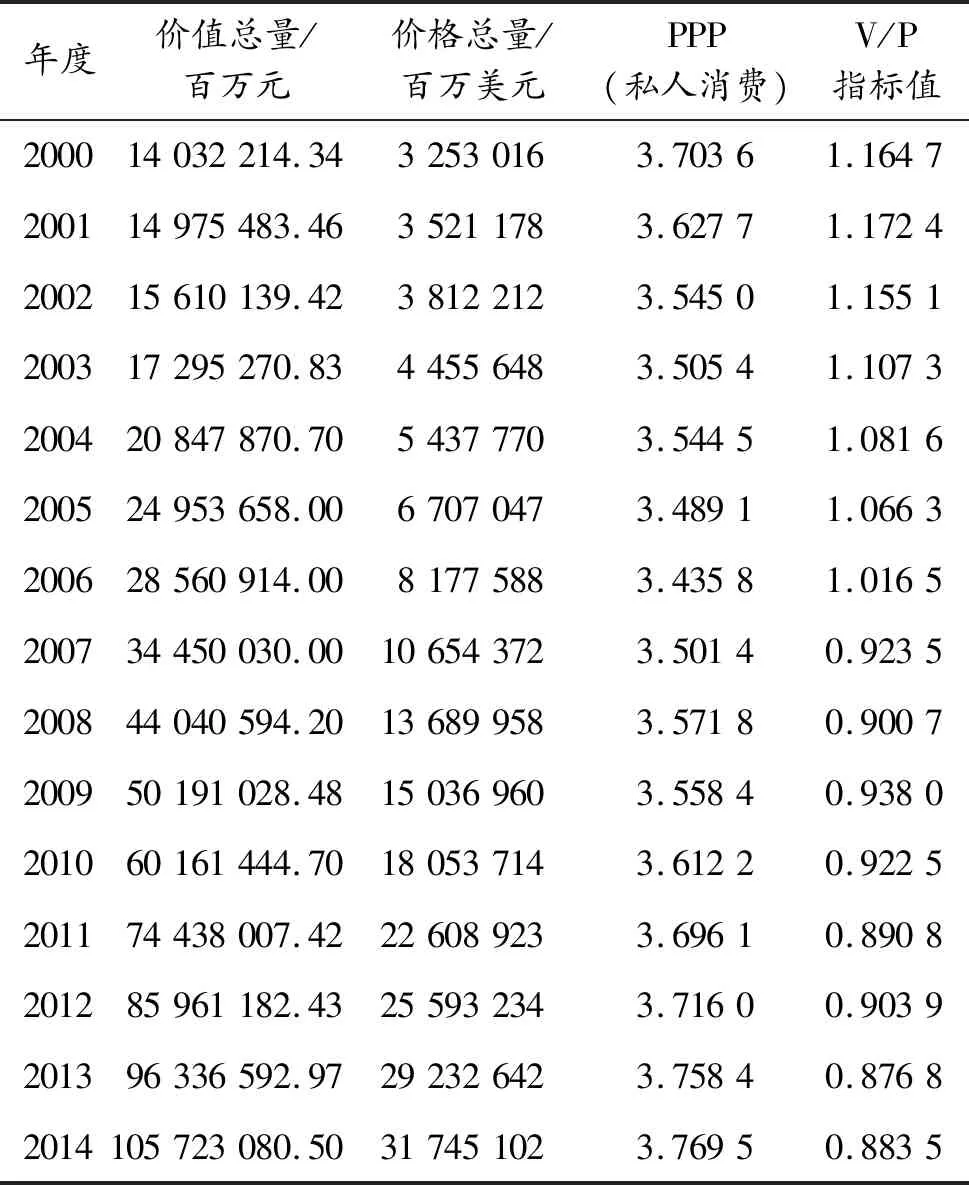

本文采用上述指标体系对中美之间的国际不平等交换进行测算①,考虑到数据的完整性和可得性,本次测算范围涵盖中国和美国2000年到2014年的经济数据。需要说明的是,根据前述指标设置的简化设置原则,本次测算结果中,如表1中所示的价值总量并不是真正的国家价值总量数据,而是对价值总量的价格模拟,原因在前文指标设置中已经述及。鉴于该模拟能够承担起对国际不平等交换的规模、变化趋势等方面的表征作用,因此作为测算的结果是可以接受的。

从价值模拟的总量来看,中国的数据在2014年比2000年增长了653.4%,从价格模拟的总量来看,2014年比2000年增长了875.9%。尽管两个数据分别实现了7倍和9倍的增长,但是可以看出,价值总量的增长要低于价格总量的增长,在PPP数值并无太大变化的前提下(2000年PPP是3.70,2014年PPP是3.75),可以认为同一计量单位价格的商品内价值量比例出现了增长相对缓慢的状况,或者说价值减少的状况。这种结论从指标的变化也能看出来,中国2014年的数据比15年前降低了24.1%。随后,测算了美国同一时间序列上的数据,如表2所示。

表1 中国2000—2014年V/P指标测算表

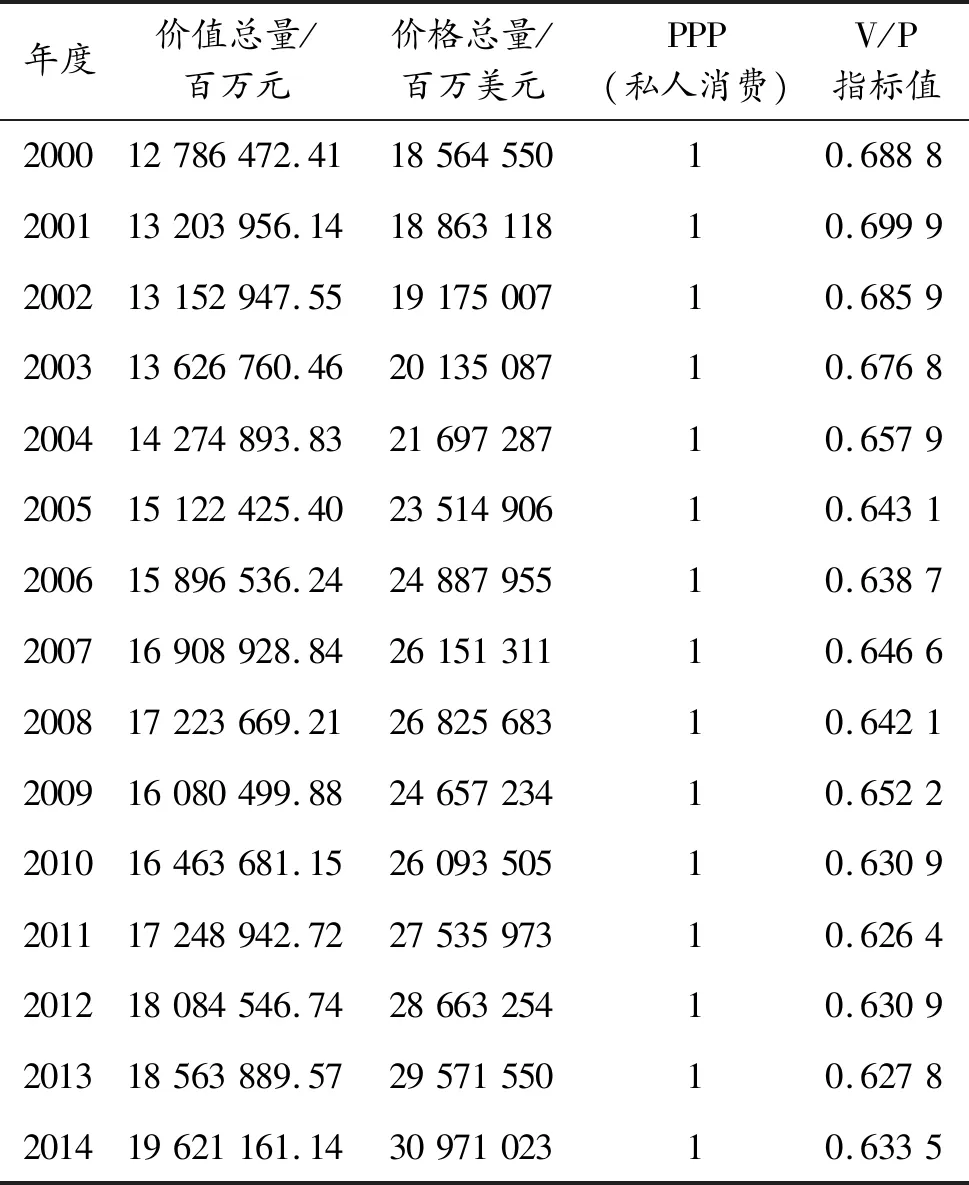

表2 美国2000—2014年V/P指标测算表

从美国价值模拟的总量来看,2014年比2000年增长了53.5%;从美国价格模拟的总量来看,2014年比2000年增长了66.8%。与中国相似,两个数据也分别实现了增长,但是增长的幅度远远低于中国,在美国的数据中,价格总量模拟和价值总量模拟之间的比例呈现出较强的稳定性。这点在V/P指标的变化上表现得更为显著,美国该指标在2014年的表现值仅比15年前降低了8%。

为了说明这种差异,本文绘制了中美2000年到2014年V/P指标的测算图,如图1所示。可以清楚地看出这种趋势,两条曲线呈现出收敛趋势,原因是中国的V/P指标数据呈现下降的趋势。这说明中美两国产品进行国际交换时,等价交换的表象下价值量是不同的,只要发生交换,则中国产品的价值必然会向美国发生转移。因此,中美之间是不平等的国际交换,而中国始终处于劣势的一方。此外,也可以看出,中美这种国际交换的不平等有缓和的趋势,原因是中国出现了价值量比例下降的迹象。

四、结论及建议

(一)结论

首先,中美不平等交换是现实存在的,中美之间的国际交换是一种典型的不平等交换。在对中美两国不同年度指标的分析中,都清楚地显示出这样一个事实:中国商品所含价值要普遍高于美国商品。从国际交换的角度综合起来看,若中美之间进行商品交换,在等价格的公平贸易表象下的交换必然是双方不等价值的交换,中国用较高价值换取了美国较低价值,毋庸置疑,价值从中国向美国发生了转移。其次,中美之间的不平等交换有缓和弱化的趋势。指标显示逐年收敛的趋势说明在中国经济的发展历程中,伴随着劳动生产率、国际分工及资本结构上的调整,中美国际交换中的不平等性逐渐减弱或缓和,出现这种缓和趋势主要是由于中国方面情况发生了变化,中国正在摆脱或者说在努力“走出”国际不平等交换的境地。

简而言之,中美国际不平等交换现实存在,且目前中美双方国际不平等交换地位未发生实质性的变化,“吃亏”的依然是中国,只不过中国正在逐步“逃离”这种不利的境地。

(二)政策建议

第一,优化我国资本有机构成。解决我国资本要素配置问题,将资本要素更多更实地导入实体制造业,纠正要素价格扭曲问题,实现要素价格市场化,完善产权制度,确定交易主体的权责关系,去除体制性、政策性市场壁垒,加大固定资产投入,支持资本密集型企业的发展,升级改造劳动密集型产业,实现产业高级化。

第二,提高我国全要素劳动生产率。加大科技投入和研发投入,提高产学研融合度,实现创新驱动战略。建立以技术进步为核心的制造业体系,加快推动高端装配制造业发展,支持传统实体企业通过技术进步、创新驱动实现制造业向高端转型,进而增加产品附加值,提高国际竞争力。

第三,促进我国产业结构优化升级。保护我国已有的完整产业分工体系的成果,统筹发展,科学制定产业发展方向。加强涵养装配制造业,做好产业的适当梯度转移,降低企业交易成本,依托我国产业链完整的优势,注重产业结构的升级,向“微笑曲线”两端延伸,提高产品附加值。