东周时期南方地区“阀阅类”铜器铭文试析

2020-05-19黄锦前

□黄锦前

东周时期,南方地区铜器铭文中有一个比较突出的现象,即器主在叙述自己的身份时,多用“余××之子”“余××之孙”等称谓。早在20 世纪30 年代,张政烺就注意到这种现象,并对当时所见有关铭文进行了分析。他说:“凡此皆作器者自述其徽德,或制器勒铭以光显其亲,或意在标举阀阅以自重。”[1]其后,李学勤对此也进行过专门讨论,他说:“这种现象的出现,无疑是器主要显示其族氏的显赫。不妨设想,这些器主虽多有社会地位,甚至为诸侯、卿大夫,可是他们在姬、姜等华夏大姓之外,从而特别感到有申述世系的必要,以至表明谱系在南方这些诸侯国及其后裔间流行起来。”[2]本文拟在张、李二位先生研究的基础上,谈一些不成熟的见解,以就正于方家及同好。

本文依据张政烺先生的研究,将此类铭文称作“阀阅类”铭文,但采用材料的范围要比张先生所举之例更广泛。楚国铜器铭文中的“王子某”“王孙某”等形式,自然应归入此类。楚国铜器铭文中还常见一类人名作 “××之××”,如“卲之瘠夫”“卲王之諻”,研究表明,所谓“卲之瘠夫”“卲王之諻”者,即昭王之族人名曰“瘠夫”或“諻”。[3]据此,“竞坪王之定”“竞之定”及“竞之上”等皆为楚平王之族人,“龚王之卯”为楚共王族人,“臧王之楚”“臧之无咎”为庄王之族,“武王攻”“武王之童” 则为武王之族。这类铭文自然也当归入此类。

一、“阀阅类”铭文的分域分期

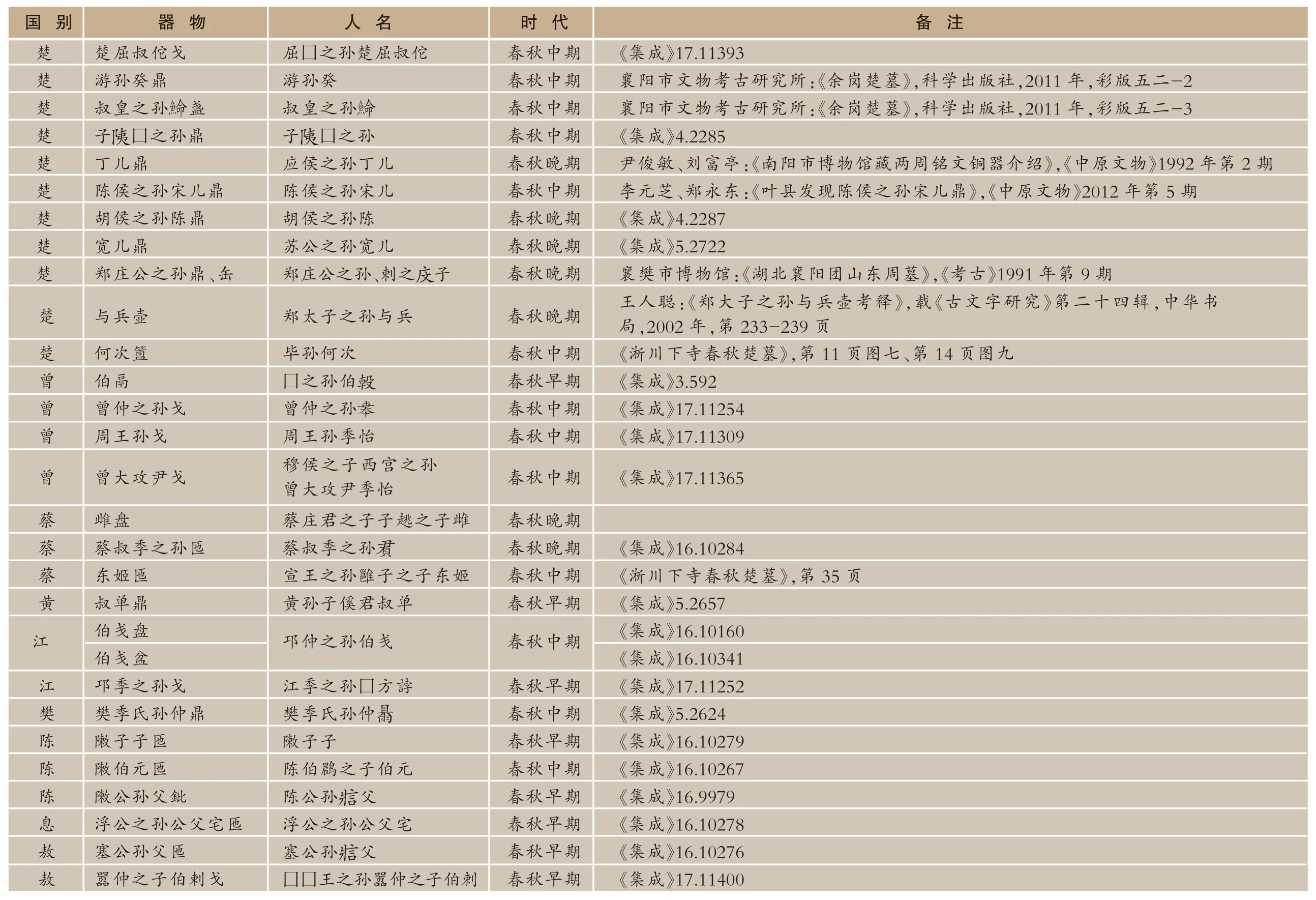

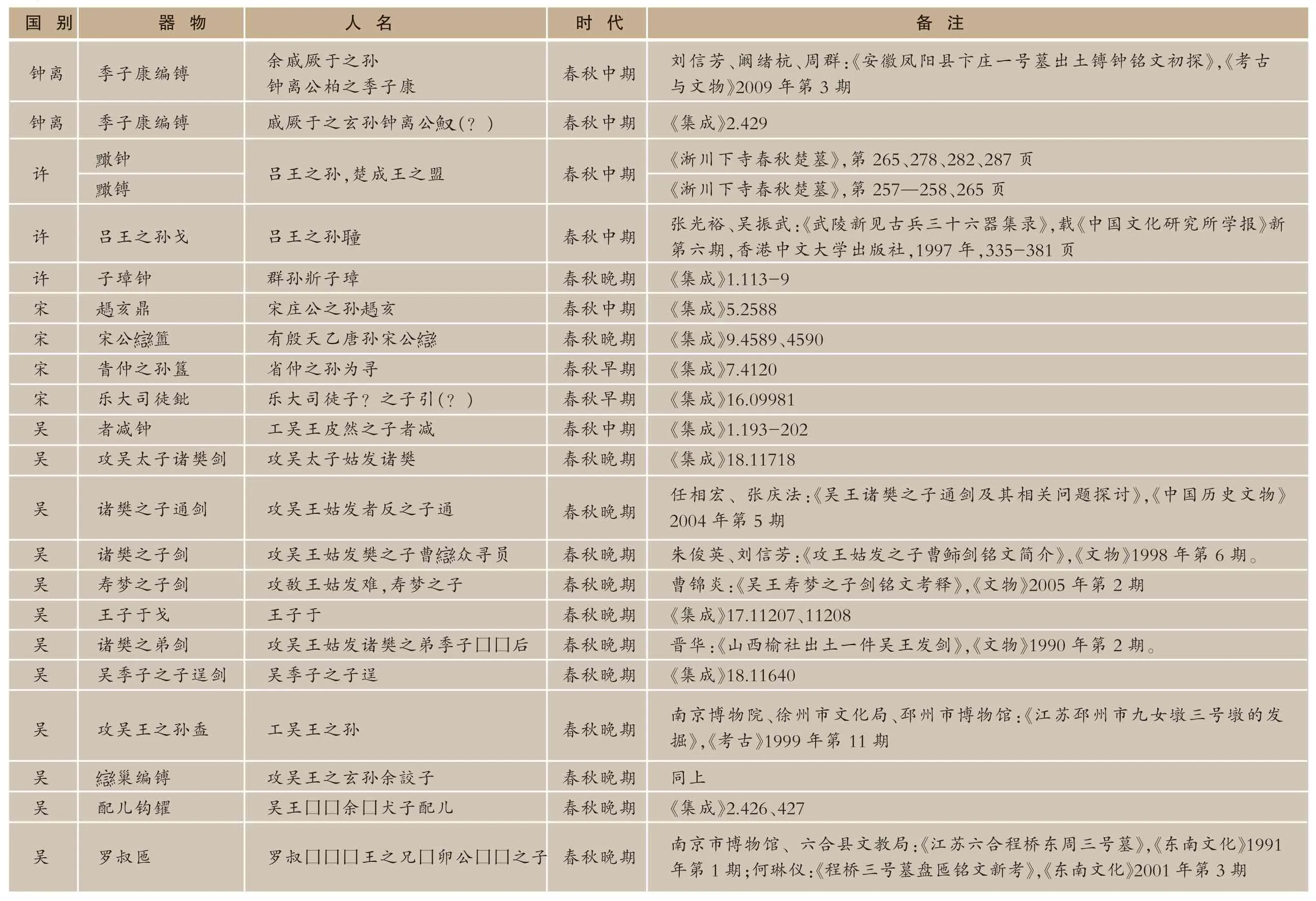

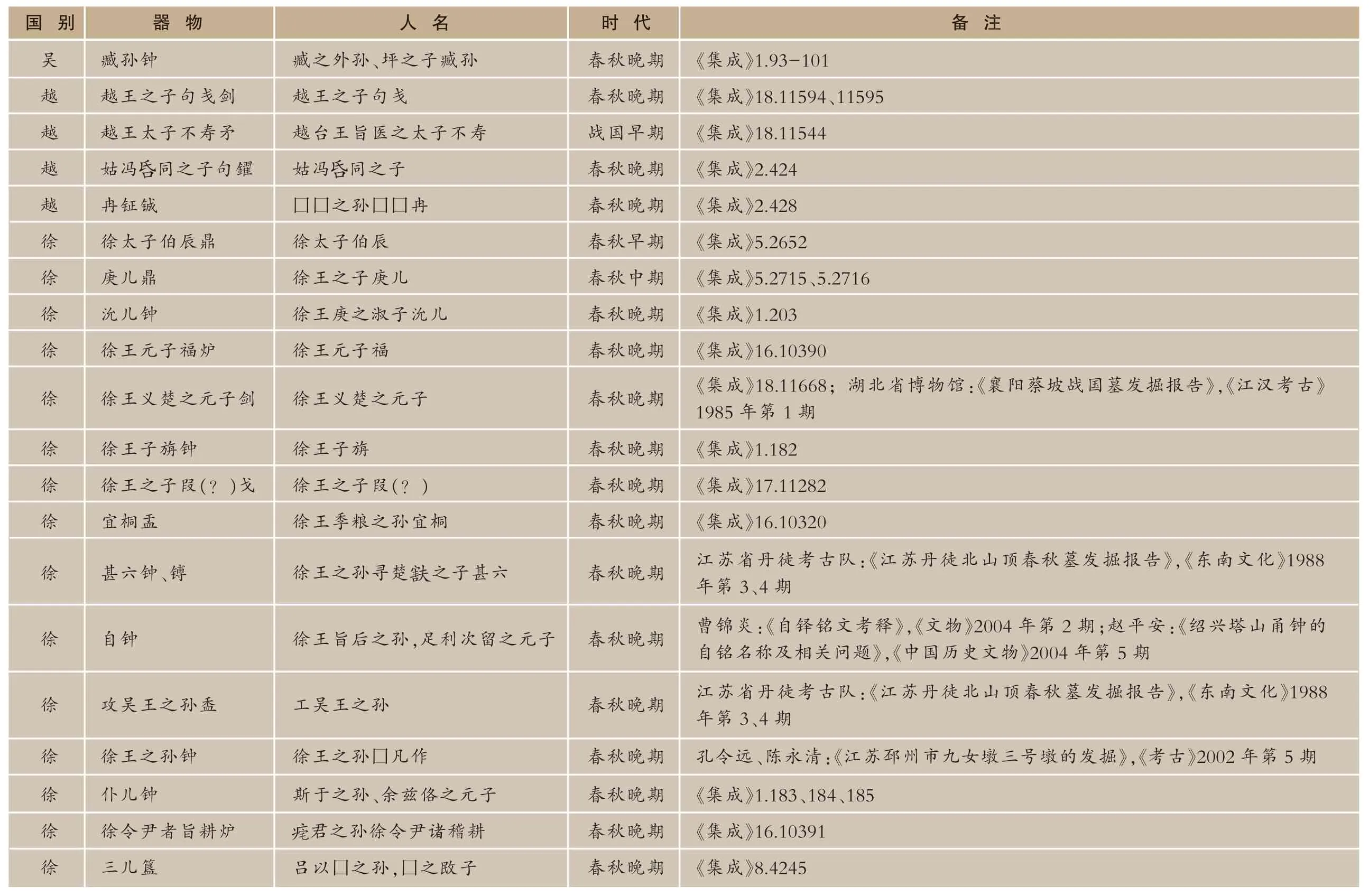

就目前所见,东周时期,南方地区铜器中“阀阅类”器物及铭文的分域分期可列表如表1。

由上述诸例可知,这类铭文主要见于南方地区的吴、越及徐国,江汉地区的曾、楚二国,淮河流域的蔡、江、黄、樊、陈、胡、息、敖及钟离等国贵族及遗民之器,以及流落至楚国的原黄淮流域的郑、宋、许、应等国遗民之器。就地域而言,主要集中在长江中下游、汉水及淮河流域一带,即今江苏、浙江、湖南、湖北、河南及安徽等地,属原吴越文化与楚文化区,大体上即东周时期的南方地区,数量以楚文化区最多。就时代而言,多集中在春秋中晚期之后,以春秋中晚期最为流行。

李学勤先生认为:“这些器主虽多有社会地位,甚至为诸侯、卿大夫,可是他们在姬、姜等华夏大姓之外,从而特别感到有申述世系的必要。”这是此类铭文流行的一个很重要原因。吴虽为姬周宗亲,但因处边远蛮荒之地,同样不受重视。东周时期,随着吴越国力的上升,曾北上争霸,谋求在中原和华夏的政治地位。据文献和出土青铜器资料显示,徐戎(夷)也曾纵横驰骋于东南地区。江汉流域的楚国,曾长期被中原诸国以蛮夷对待,春秋中晚期以后,楚国实力大振,上述“王子”“王孙”类器铭文数量随之而剧增,同样也有这样的历史背景。

表1 东周南方地区“阀阅类”器物铭文分域分期列表

续表

续表

续表

续表

从考古学文化的角度来看,曾与楚为近邻,长期共存于江汉地区,文化上深受其影响和渗透自不待言。南方地区的吴、越、徐等地,因与楚地接壤,文化上也互相颇有影响。淮河流域的蔡、江、黄、樊、陈、胡、息、敖及钟离等“南土”和“东国”诸国族,系春秋中期以后楚国北上和东进的桥头堡,在楚国的强力攻击下纷纷沦为附庸或灭亡,其土地及人民相继入楚,文化上也为楚文化所逐步同化。钟离因其所处位置的关系,受楚文化和吴越徐文化的双重影响。黄淮流域的郑、宋、许、应等,也系春秋中晚期以后楚国北上攻夺的主要目标,其土地与人民多相继入楚,文化上也深受楚文化的影响。这些地区“阀阅类”铭文的出现和渐趋流行,是与当时楚国实力的上升从而导致其向四周扩张、侵国夺地的灭国运动息息相关的。

楚国向四邻的急剧扩张,导致一些诸侯国纷纷被灭,或沦为附庸,被迁离世代祖居之地,打破了西周以来较为稳定的地域和血缘关系,南方地区的土地和人民的归属被重新划分,政治版图被重新确定且不断更新,原来各国贵族纷纷以各种形式流落他乡,因而在铜器铭文中频繁出现这些标示阀阅的形式,自然也就不难理解了。

可见,南方地区这些具有时代和地域特色的“阀阅类”铭文的出现和流行,是有其深刻的历史和文化背景的。

二、“阀阅类”铭文分析

作器标示其阀阅者,若细寻其身份,按血缘关系的亲疏,大约有这样几种:

(1)各国公(君)侯之后(大宗),如“攻吴太子诸樊”“越王太子不寿”“徐太子伯辰”,楚器部分称“王子”“王孙”者,“应侯之孙丁儿”“陈侯之孙宋儿”“胡侯之孙陈”“苏公之孙宽儿”“郑庄公之孙、剌之子”等;(2)别宗(小宗)之后,如“曾仲之孙”“邛仲之孙伯戋”“楚叔之孙以邓”“楚叔之孙蔿子倗”“楚屈叔佗屈囗之孙囗囗”“蔡叔季之孙”“吴季子之子逞”“樊季氏孙仲”等;(3)其他权贵之后,如“襄王孙”“游孙癸”“叔皇之孙”“子囗之孙”“乐大司徒子?之子引(?)”等;(4)外戚,如“臧之外孙、坪之子臧孙”;(5)商周王室成员或重要卿族之后,如“有殷天乙唐孙宋公”“周王孙季怡”“穆侯之子西宫之孙曾大攻尹季怡”“毕公之孙、吕伯之子”等。

抽绎有关铭文,其标示阀阅的目的又各不相同。其中楚地凡言“(余)某公(或“侯”)之孙”等追忆先人诸文字者,多为入楚之诸侯国王室的遗老遗少所作或为楚之臣属国贵胄之文。前者如陈侯之孙宋儿鼎“陈侯之孙宋儿”、丁儿鼎“应侯之孙丁儿”[4]及胡侯之孙陈鼎“胡侯之孙陈”等,后者如钟、镈“,余吕王之孙,楚成王之盟”、吕王之孙戈“吕王之孙”、季子康编镈“余戚厥于之孙钟离公柏之季子康”及舒城九里墩鼓座“余戚厥于之玄孙钟离公(? )”等,不一而足。这些充满对先祖怀思的文字,昭显了他们在入楚或臣服后境遇的悲凉,同时也似乎含有不能忽视的弦外之音,表明自己虽已沦落为遗老遗少,但仍为贵胄之裔孙,昔日的荣光虽已不再,但他们血管里流淌的仍是“高贵”的血液。因此可知,在其文字高调标榜的背后,隐藏的是一种复杂的情怀,而它所体现的则是当时楚国广泛存在的社会现象。这种状况,与史书中常见的哭死人以抒己怀的惯用手法颇为类似。因此,与其说这是那些贵族破落户在怀恋昔日的荣光,沉浸在虚无缥缈的幻想里不能自拔,倒不如视作这是他们对现实情形的不满和变相的抗争。

当然,这些人当中,也有一些在入楚后境遇相当不错的。突显者,如观丁父、彭仲爽,皆出将入相,位极人臣。而此二人皆出身于俘虏,后者甚至还是“三臣”。《左传·哀公十七年》:“子谷曰:‘观丁父,鄀俘也,武王以为军率,是以克州、蓼,服随、唐,大启群蛮。彭仲爽,申俘也,文王以为令尹,实县申、息,朝陈、蔡,封畛于汝。唯其任也,何贱之有?’”金文中也有这样的例子,如宽儿鼎的“苏公之孙宽儿”,李学勤先生认为器主可能是仕于楚者[2]。类似的情形,又见于最近公布的封子楚簠铭[5]。器主封子楚自称“郑武公之孙,楚王之士”,系郑武公后裔,因避郑国之乱,入楚为仕。据簠铭云,封子楚系“剌之元子”,可见其与上述郑庄公之孙鼎及缶的器主系兄弟,皆仕于楚。但这毕竟也只是少有的贤良,而更多的,则今非昔比,一落千丈,就只能安于一隅(遗民邑)而任凭驱使(为工官等服劳役)了[6]166。

徐少华先生曾对楚国的民族政策和并国方略进行过详细探讨,指出楚国在对异族人才的任用上具有开明的政策和宏大的气魄[7]。此固是事实,若非如此,楚国也就不会融汇南土、东土诸国的先进文化因素,并发展成卓有特色的泱泱大国之文明。但我们也不能因此就忽视这当中也交织着压迫与反压迫、掠夺与反掠夺的苦痛与血泪。从这千百年前的些许文字遗存中,我们可以窥见这些离乡背井甚至流离失所的遗老遗少入楚后的复杂、抑郁心情。总之,楚国在淮域和东土的推进,绝不是牧歌式的前进,而是充满了血雨腥风、刀光剑影的残酷与暴虐。倗戟“新命楚王,膺受天命,倗用燮不廷”的铭文,就很鲜明地道出了当时楚国以天命自居、征讨异己的真实面目。

本为姬周同姓之蔡国,自春秋以来,国势日衰,逐渐沦为吴楚等强国之附庸。铜器铭文云,蔡国既要“肇佐天子”[蔡侯作大孟姬尊(《集成》11.6010)、舟(《集成》16.10171)],又要“佐佑楚王”[蔡侯编钟(《集成》1.210、211、216-218)、蔡侯编镈(《集成》1.219-222)],还要“敬配吴王”(见上引蔡侯作大孟姬尊、舟等)。它真切地道出了处于夹缝中生存的蔡国,其生计是何等的艰难。相比而言,东周时期蔡受楚之害最深。故清人顾栋高指出:“蔡自二百年来被楚之害亦屡矣”(《春秋大事表》四十二之四),于是蔡人只好东奔西走,或迁都以避祸,或与强邻通婚以交好[6]207-213。即便如此,尚有多位蔡侯或被楚无故羁押,或为楚所掳掠而死于非命(见《左传》《史记》之《楚世家》《管蔡世家》等相关记录。张亚初曾有详细举证[8],可参看)。类似的情形在当时是普遍存在的,而蔡国只不过是一个典型的缩影而已。

但从历史的大势来看,楚国的兼并,逐渐结束了支离破碎的分裂割据局面,实现了南阳盆地、淮河上中游地区的局部统一,促进了这一广大范围内华夏与蛮、夷、戎、狄各族之间的融合,扩大、加速了这一范围内部及其与北方中原和南方江汉、江南地区的政治、经济、文化交流;另一方面,随着局部统一的逐渐发展,这一范围内各种经济、文化因素相继汇入楚系,从而为楚国历史、文化的迅速发展提供了大量新的因素和有利基础[7]311。因此,从这个角度来讲,这些痛苦和灾难又是无法避免的。

以上简单指出的一个隐含的现象,实际上是广泛存在的,细心的读者将不难发现,类似的情形在铭文的字里行间还有较多的体现,此不赘言。

中子化盘(《集成》16.10137)铭曰:“中子化用保楚王,用征莒。”这表明,春秋早期后段,江汉腹地已渐渐沦为楚之附庸,中子等人不但要拱卫楚王,而且还要替其东征西讨。钟、镈铭云“余吕王之孙,楚成王之盟,仆男子之”,表明春秋中期偏早后段,淮河流域的许国等已逐渐为楚所蚕食或控制①陈伟认为,钟中的“吕王”大约是在所属的氏族发展中某位享有重要地位的先祖,有可能是始封于吕的四岳或者始封于许的吕叔(亦称“甫侯”),许是吕国分支,自可称吕王之孙,可能是许国贵族,下寺M10 有可能是许国都析期间的墓葬。参见陈伟:《同盟中的诸侯——关于钟铭文的一些推测》,载《九州学林》2005 年春季(三卷一期),香港城市大学中国文化中心。按:从陈文所揭示的一系列关联因素,以及铜器铭文中许公既称许男(许男鼎,《集成》5.2549)又称许子(许子镈,《集成》1.153、154、许子佗盏盂,《中原文物》2006 年第 5 期第9 页图二、许子妆瑚盖,集成9.4616)的情形来看,陈说近似。,被迫与其为盟,任其驱使。至上述蔡侯(申)作大孟姬尊、舟等器所在的春秋晚期前段,楚已将淮河流域诸国鲸吞殆尽,“佐佑楚王”可能已是淮河流域当时尚且苟存的诸侯国的共同义务了。

徐少华先生详细分析了春秋时期南方地区铜器铭文中“某子”的称谓情况,认为前一字基本上是国名,“某子” 多为某国之君或王(公)室显贵。一些国家在西周至春秋早期称“伯”“侯”“公”,属楚以后称“子”,这些皆与楚人在南方地区开疆拓土、服国兼民、民族融合的历史背景密切相关[12]。徐氏的论述与上述看法有种殊途同归的默契,也可视作是对我们意见的有力支持。

楚系铜器铭文中的王子、王孙诸器,前者除王子褱鼎(“许公王子褱”)与陵君王子畴诸器(“陵君王子畴”)的器主称呼为“职务+身份(王子)+私名”外,余皆为“身份(王子)+私名”。后者除襄王孙盏为“襄王孙□芈”,王孙袖戈为“职务+身份(王子)+私名”(“楚君监王孙袖”)外,器主的称呼一般皆为“身份(王孙)+私名”,王孙鱼诸兵在身份前加上国名楚。

仔细玩味这类铭文,这些称谓的背后都暗含着一定的潜台词,铭文中申明其为 “王子”“王孙”者,无非是向世人昭示其高贵的血统,炫耀其特殊的身份。这种炫耀,也是有其深层次含义的,而绝非市井的浅薄之举。首先,它表明,这身份是天生造就的,是他人所不能觊觎的。其次,它揭示出,与这特殊身份相适应的,器主应当享受与众不同的各种特权与优待。再次,它暗示着,一旦有晋升与立储(主要指王子)的机会,器主应当享有优先的特权。王子褱鼎之器主王子褱为许公 (县公),陵君王子畴诸器器主王子畴为陵君(封君),王孙袖戈主人王孙袖为楚君监,皆为要职,其中王子畴后又即位为楚王[13],凡此皆可佐证这样的事实。

类似的现象,在吴越的铜器铭文中也有很多,有关的器物及铭文,在前文已有交代。其情形殆类于楚。

上述楚国铜器铭文中常见的“××之××”类铭文的主人,在当时已是小宗,因此可归入到上述第二类即别宗(小宗)类,其意图同样是为了标明阀阅。此类铭文年代,主要集中于春秋晚期至战国中期,表明这一时期阀阅的观念在楚国中上层贵族中颇为流行,业已根深蒂固。

其他如别宗(小宗)之后、其他权贵之后、外戚和商周王室成员或重要卿族之后等类铜器的铭文,其标明阀阅的用意,与上述王子、王孙诸器皆颇类似,都是作器者身份与权势的一种象征,只不过他们的身份有高有低、权势有大有小而已,其身份与权势是分层的。

由以上讨论可知,这些“阀阅”类铭文,其实都是作器者对自己特殊身份的一种有意识的强调,它所要表达的是器主的一种政治宣言。

三、“阀阅类”铭文在中原及东土的流行

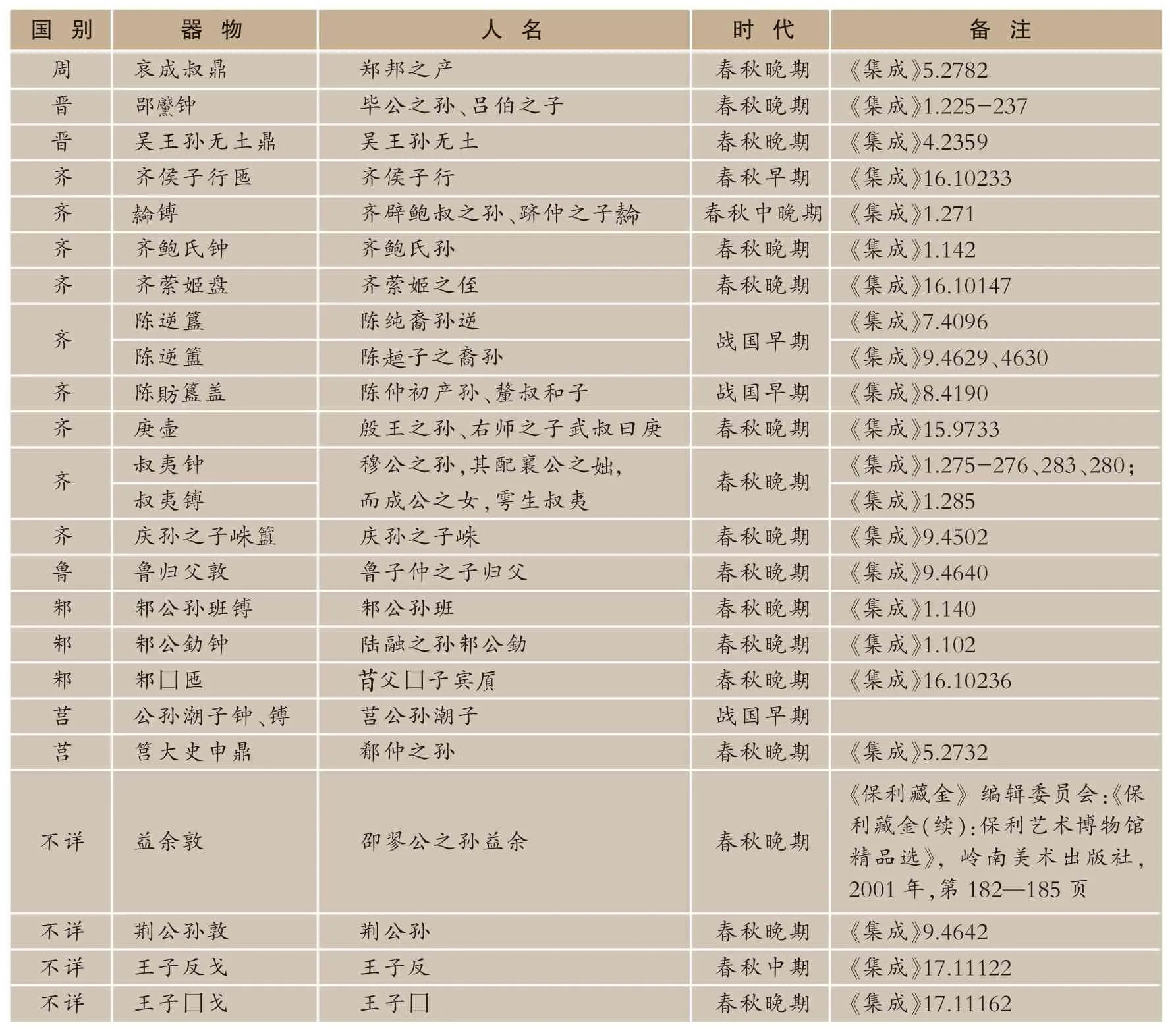

从现有的材料来看,东周时期,此类铭文虽主要集中在楚文化与吴越文化流行的南方地区,但在中原及东方诸国也时有所见。(表2)

两周时期,楚人从最初限于丹淅、渐屈伸于江汉、雄起于整个南中国,到问鼎中原、饮马黄河、北祀泰山,其间曾灭国无数,以至“抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏”,楚文化也随之而向四方传播。从考古出土的铜器及铭文来看,春秋中晚期以后,中原的周、晋皆不同程度地受楚文化影响。今山东地区的齐鲁文化区自然也不例外。正如李学勤先生所说,有关齐器器主凡可考者都来自南方[2]。泗水流域的鲁、邾、莒等国,因与淮河流域邻近,春秋中晚期以降,与汉淮流域在文化上一直保持着很多的共性和频繁的交流,这在东周时期青铜器的器形、器类、形制、纹饰及铭文的内容与辞例上皆多有体现[14]。这种风气甚至一直延续到两汉时期。二十世纪六七十年代以来,在今皖北、苏北、鲁西南等地陆续发现的两汉时期的简牍资料,其内容具有很强的共性就是明证。因此,皖北、苏北、鲁西南及豫东南地区这种文化上的联系是素有渊源和传承的。

表2 中原及东方诸国“阀阅类”器物及铭文列表

就目前的材料而言,这类铭文都集中在地接南方的国家,器物的年代也多在春秋中晚期之后,因此,中原和山东地区此类铭文的出现和流行,很可能是受同时期南方风气影响之故。李学勤先生对此也曾有分析[2],可参看。

四、结语

无论是总体而言还是具体而言,这些“阀阅类”铭文所涉及的问题皆较为复杂,所牵涉的面也较广泛,需要作进一步深入细致的梳理和分析。本文所论只是一种初步的尝试,希望能起抛砖引玉之效。

附记:本文初稿是作者博士学位论文的一个小节(《周代南土铜器铭文“余某某之孙”解》),当时只简单表述了对该问题的初步看法,而未充分展开论述。2009 年9 月,在安徽淮南召开的楚文化年会第11 次年会上,王龙正先生的大作《后应国时期,楚国“方城之外”的政治、军事形势与文化融合》部分意见与本文不谋而合。会下,作者与王老师多有交流、请益,此文即为在此基础上扩充改写而成。初稿写成于2010 年10 月,后续有修订。谨以此文纪念因病于2019 年7 月9 日去世的敬爱的师友、河南省文物考古研究院研究馆员王龙正先生!