家书里的干校叙事

——《叶圣陶叶至善干校家书》绎读(下)

2020-05-19徐洪军

徐洪军

信阳师范学院文学院

自1969年5月至1972年12月,叶至善在河南省信阳市潢川县黄湖农场共青团中央“五七”干校工作生活了3年零8 个月。在这3年多的时间里,叶至善与父亲叶圣陶一直保持密切通信,这些书信仅保存下来的就有446 封。2006年,叶至善的女儿叶小沫、幼子叶永和将其中的300 封以《叶圣陶叶至善干校家书(1969-1972)》的名义整理出版。2014年,潢川县政协又将其作为团中央“五七”干校文史资料整理为《潢川黄湖干校家书叶圣陶叶至善(1969-1972)》。这些家书涉及的内容十分广泛,其主要者,当然是家人之间的联络关怀和叶至善在干校的生活与工作。细读这些家书,不仅可以了解叶家人在那个特殊年代的生活情况,同时也可以通过叶至善的个人叙事了解共青团中央“五七”干校的具体情形。

养牛

叶至善下放黄湖时已经51 岁,年龄相对较大,就与周振甫、顾均正、唐锡光等学者一起分到了养牛组。从往来书信看,除田间劳动特别紧张时曾经被借调参加农业劳动外,叶至善在黄湖农场3年多时间主要是在放牛。在最初的一年多时间里,叶至善经常在书信中讲到养牛。1969年11月13日他在讲了一大通养牛经之后,似乎有些不好意思地说:“又讲了许多养牛的事,我对养牛津津乐道,实在很感兴趣。”[1]如果一连几封信不讲到养牛他似乎都有点不太适应。1970年2月18日,不等父亲来问,他就主动讲起了养牛的事情:“几封信都没有讲到牛,现在讲一讲牛。”这种对养牛工作的高昂兴趣,一方面来源于劳动改造的革命自觉,一方面或许也和对这项工作最初的新奇感有关。

养牛组最初有十个人,“五十以上的倒有六个,四十以上的三人,一个十五六岁的孩子。还病弱的居多”。所以,在这里面,叶至善算得上是“数二数三的劳动力,因而担负的劳动强度较大”(1969年11月13日信)。铡草、拌料等工作主要由他负责。一天的工作从凌晨两点多就开始了,“两点三刻起床,三点喂牛,给牛吃铡好的草和泡好的豆饼”。五点牛去上工,他上床睡觉。“早饭以后,清理牛场上的尿粪,切豆饼洗刷牛槽;下午可以睡个午觉,以后就铡草、挑水,泡好晚上喂的和第二天早上喂的豆饼,在槽里放好草,为第二天早晨做好准备。”(1970年5月9日信)从工作上来看,劳动可能并不是很重,但是时间紧张,特别耗时,这是叶至善在信中多次提到的问题。

照一般理解,或许会觉得养牛是对叶至善等年龄较大的知识分子的一种照顾,并不会很辛苦。实际情形却并非如此。1970年4月4日,叶至善告诉父亲:“把养牛组的劳动看得比较轻松,其实是不符合实际的。我养了八个整月的牛,亲身经历了,有许多辛苦是局外人不知道的。尤其入冬以后,早班、夜班,铡草、磨料,工作时间长,体力消耗也很大,真是又困又累。”天暖草多时,养牛以放牧为主。根据中国古典诗词带给我们的想象,放牛似乎就是牧童骑在牛身上,应该是一件十分惬意的事情。但是从叶至善的书信来看,这样的机会似乎并不太多。“放牛这活就是两条腿累些,要站,要跑路。”“放牛就是耗时间,有些天从早上五六点钟一直放到晚上九点十点钟。”(1969年10月11日信)由于“放牛经常赤脚,脚又经常泡在水里,脚底上的皮变得很硬、很干燥,因而常常裂口”。裂口可能不算什么大事,但是时间长了就会脚肿,“痛得不能踮地,只好躺在床上”(1970年8月1日信)。夏天黄湖地区蚊子牛虻很多,“晚上放牛,天虽热,也得穿上长裤、长袖衣服,要不就喂蚊子了。白天放牛,还常被牛虻叮”(1970年7月4日信)。这种放牧的辛劳恐怕没有身临其境的人真的很难体会。

冬天不用放牧,工作是否轻松一些呢?实际情况恰恰相反。初到黄湖的头一年,叶至善就听说冬天养牛更为困难。1969年10月11日,他写信给父亲说:“到了冬天,牛不能再放,一是没有草可吃了,二是牛在户外要受冻,就得把它们整天拴在牛棚里,喂草、喂料、喂水,把屎、把尿,据说工作更为紧张。”叶至善听说的这些工作,在他后来的书信中都出现了。当年的11月21日,他就告诉父亲:“晚上现在是看到一点钟,给十五条水牛把屎把尿完了才完事;早上是五点钟,再把它们牵出来把屎把尿。”为什么这么辛苦呢?“水牛一泡尿少说有一脸盆,要是不及时拉它们出来,牛棚里就成了尿池子了。”“黄牛没有这样的习惯,得有人在旁边守着,看到它们拉屎就用铁锹去接,撒尿就用粪勺去接。天冷了,牛不出棚,牛棚里就断不得人。”这样的细节,这样的工作,没有经历过的人,怕是很难想象的。冬天要给牛棚保暖,不仅要保持牛棚的干燥,还得修理门窗、堵塞墙缝,甚至在牛棚里生上火炉,否则牛就会冻病甚至冻死。

搭牛棚,右边站在架子车上的是叶至善

叶至善养牛

为了更好地养牛,叶至善在学习、钻研养牛的知识方面花费了很多精力。他甚至还让父亲给他寄了一本《养牛学》,结果证明这本书并不实用。1970年2月18日,他写信告诉父亲说:“那本《养牛学》可以说毫无用处……我们要想知道的问题,它全没有……连我们有的普通知识,它也没有。这本书还是专科学校用的。可以想到专科学校毕业出来,仍旧什么也不会干,还得从头学起。”这件小事至少说明了两个方面的问题:一是当时的高等教育与社会的现实需要之间存在着不小的距离;二是叶圣陶叶至善父子以及与他们同样的知识分子书生气过浓,缺乏应有的生活经验,一遇到什么问题首先想到的是到书本中去寻找答案。这样的事情在叶至善身上不止一次出现,而且现实的生活也一次次教育他书本知识并非时时处处都能适用。

在当时,牛是农业生产的重要劳动工具,所以大家看得都比较金贵。“生产队如果死了一条牛,就是一件大事,社员都会吃不下饭,甚至流泪的。”1970年6月23日,叶至善所在的“养牛组出了一桩极其严重的事故,莫名其妙地死了一头牛”。这让他在很长一段时间里心情都很沉重。叶至善对牛有这样深的感情,一个方面是因为牛很重要,另一方面也是他们长期一起生活的结果。1970年10月25日,叶至善在信中告诉父亲:“昨天下了雨,天气转冷,牛棚还没有修好,牛整夜卧在水潭里,风吹雨淋,真叫人心疼。”双抢时节,看到牛累得不行,他也心疼:“我们累一些,有革命精神支持着。牛可累得够呛,吃草、反刍、睡眠的时间都不够。说实话,养牛的同志不免有点儿舍不得。”(1970年5月18日信)叶至善与牛之间的这种深厚感情是经过长期的劳动培养起来的。在此意义上说,劳动下放的确对他产生了一定的积极影响。

夏满子参观干校时体验放牛

叶至善放牛

由于叶至善等养牛组成员养牛用心,七连的牛在整个干校都是出了名的。1971年3月18日,叶至善在信中自豪地告诉父亲:“说到牛,我们的牛目前膘情很好。据兽医说,各连的牛要数我们的膘情最好,我们也看过别连的牛,的确比我们的瘦。附近农民看到我们的牛,也没有不夸奖的。”知识分子虽然书生气浓,缺乏生活经验,但是虚心好学,干事认真,在劳动中毕竟得到了锻炼与成长,这一点叶至善还是颇为自豪的。

农耕

在计划经济时代,每个单位都会有相应的经济指标和应对的计划,共青团中央“五七”干校所在的黄湖农场自然也不例外。从叶氏父子的《干校家书》来看,除1969年因为是年中下放,大概没有粮食生产指标,以后的三年每年都有,1970年是二百万斤(1970年7月12日信),1971年是一百七十一万斤(1971年3月18日信),1972年是二百万斤(1971年10月8日信)。为了完成这些生产任务,整个干校可以说是全力以赴。

他们首先对黄湖农场进行了整体的生产规划和基本建设。全校种植水稻两千亩、小麦五千亩(1970年6月6日信)。修建水库一座,大型水塘三个,蓄水一百万方,解决旱的问题。开辟分洪区两个,蓄水一百万方,解决涝的问题。1970年10月11日,叶至善给父亲写信说:“从十一月到明年三月,五个月要大搞农田基本建设,开排灌渠,建蓄洪区,这样一来,明年的水害可以大大减小了。”10月18日又再次提到基础建设的重要性:“几条主要排灌渠,几条主要大道,都是笔直的,原有的一些渠道、道路要全部作废,许多水塘要填掉,工作是相当大的。这样搞个两三年,黄湖的面貌才能彻底改变,上‘纲要’才有可能。”农田都被改造成长六百米、宽一百米的“条田”。“我们连的一部分平整好的稻田,犁耙以后灌了水,真是好看,方方正正,像一大块玻璃,可能是全校最漂亮的稻田了。排灌渠已经起了作用,到处听到流水淙淙,这声音,正像以前在成都听到的。”(1970年5月3日信)同年10月25日,他又告诉父亲说,这些“条田”比北京东城区的街道还要整齐。为了完成这些基础建设,干校人员付出了巨大的艰辛。1971年4月25日,叶至善这样给父亲介绍他们平整土地的辛苦:“平整土地的工程实在大,现在是不管刮风下雨,天天出工。上星期日没有休息,今天又逢到星期日,站在水里干。同志们上身穿着棉袄,下身短裤,光着脚站在水里干,真是够艰苦的。”

为了更好地完成农业生产的任务,干校还改革了当地的水稻种植方法,尝试用“水直播”的方式种植水稻,在当时引起了不小的轰动。1971年4月9日,叶至善给父亲详细讲述了水稻直播的方法:“水稻直播的关键在于平整土地和开好排灌渠。”“为了便于机耕,小块的田变成大块的‘条田’,每一块条田,地面要基本上平,两旁要有排水渠,排水的时候,要能迅速排尽,灌的时候,要能迅速灌满。”“播种前,田里先灌水,撒上一种剧毒的药剂,不论动物、植物,全部杀死。五六天后,把有毒的水排掉,灌入清水冲洗,用青蛙、小鱼之类试验毒药有没有洗尽。洗净后,用人拉的播种器播种,然后灌一薄层水,让种子发芽。水是早上灌,晚上排,等芽发齐后,排水晒田,使水稻扎根,然后再灌水,进入生长发棵期。”虽然这种方法对平整土地要求极高,灌水放水造成了很大的水资源浪费,施撒毒药也存在着很大的危险,但是“军代表把这一种水稻的改革看得很重要。说如果基本上能成功,能夺高产,对潢川、固始、淮滨一带是个很大的促进”(1971年5月1日信)。而且,他们试验成功以后也的确引起了很大反响。1971年5月16日,叶至善很自豪地告诉父亲:“在河南的各个干校,搞‘水直播’的我们是第一个,因而颇为轰动,好多干校都委派人来参观。”

在农业劳动中,干校人员印象最为深刻的恐怕要算一年两次的“双抢”了。所谓“双抢”指的是上半年的抢收小麦、抢种水稻,下半年的抢收水稻、抢种小麦。叶至善虽然参加“双抢”不多,但是在信中也多次提及。在“双抢”中,最为紧张的是上半年那次。因为小麦成熟期比较一致,要熟的话几乎是一下子全都成熟,这就必须在极短的时间内把它们收割下来,而后脱粒扬场、颗粒归仓,这样才不至于造成减产。水稻有早稻晚稻之分,成熟的时间相差比较远,这就给人们提供了相对充足的时间。在1970年6月的“双抢”中,“五千二百多亩小麦,用镰刀收割的达四千几百亩,占百分之八十以上,原来打算百分之八十用机器割的,现在倒了个个儿。附近各生产队的农民也认为这是意想不到的事。可见同志们经过一年锻炼,思想、体格、技术,都有很大进步”。割稻虽然不如割麦那样紧张,但是一旦遇到雨天就会比较麻烦。1970年8月下旬,连日阴雨,稻田里的水一直放不干,“许多块稻田的水稻都倒伏了,损失又不小。割稻等于在水里捞,加倍辛苦,还弄得浑身泥浆”(1970年8月28日信)。对于一直在北京工作生活的知识分子而言,下放黄湖这段时间或许包含着太多的心酸,但是,如果撇开当时的社会环境,单从个人的成长来说,这样的生活阅历也未必不是一笔宝贵的人生财富。

无论是从规划的科学性还是从工作的积极性上来讲,共青团中央的这些做法应该说都是值得称道的。但是,由于受到“左”倾思想的影响,如1970年信阳地区就曾要求干校两年内超纲要,生产指标大概定得有些过高,再加上自然灾害,1971年小麦歉收,还有整个社会形势的影响,1972年下半年干校的存留一直摇摆不定,干校人员人心浮动,生产受到很大影响,团中央“五七”干校的生产指标没有一年是完成了的:1970年的“总收成是一百五十万斤左右”,1971年“粮食总产量还不会超过去年的水平”,1972年下半年整个干校几乎处于“半休养状态”(1972年8月3日信),其粮食产量更加可想而知。把这样的历史细节梳理出来,只是想让后来者看到一个更加复杂立体的历史全相。

生活

受干校文学、知青文学等影响,一般认为在下放、插队时期,知识分子们的生活都特别艰苦。不同地区可能存在着不同的情况,这个现象不能一概而论。从团中央“五七”干校的有关史料以及他们留存下来的基础设施来看,情况似乎并没有那么困难。黄湖农场18000 亩肥沃的土地,足够团中央2000 多人耕种;“一库三塘六条线”等基础设施建设也给他们的生活提供了坚实的保障;他们保留下来的800 多间青砖红瓦的房屋到现在都令参观者羡慕不已。如果我们现在到黄湖农场采访当年的农工,他们依然会对干校人员当年的生活有一个较高的评价。当地流传的一首民谣也很能说明一些问题:“五七佬,五七佬,穿得破,吃得好。人人戴着大手表,放了工,洗个澡,躺在床上看《参考》。”

叶至善带夏满子参观干校种植的西红柿

当然,条件的好坏是一个相对的概念,在当地农民看来已经很好的生活条件,对于刚刚从首都北京下放的干部来说,可能还是有些不便。60年代末70年代初,叶圣陶曾经提出希望能够迁居黄湖农场。叶至善向他详细介绍了黄湖农场当时的生活条件。1969年11月3日,他写信告诉叶圣陶:“住房暂时有困难,怕不能分配到一家一间,可能要暂时集体住,并且很挤。暂时不能自己起火,只好吃大灶,菜只一样,葱、韭、蒜免不了。用热水也有困难。”“我是把困难想得多些,早上洗脸,想到爹爹不惯用井水;吃饭,连个桌子也没有,就放在床板上,坐在小板凳上,怕爹爹不惯;大便,上蹲坑,也怕爹爹不惯。”道路泥泞需要他们自己拉石头铺垫;房屋太少需要他们自己动手建造;没有自来水,吃水要靠井水甚至湖水,洗衣服要到水塘边,洗澡也没个地方;大风甚至曾经把叶至善他们居住的草屋房顶都掀了下来。这种在今天看来很不方便的生活细节还有很多。但是话又说回来,当时甚至此后很长一段时间内,中国的绝大部分农民不都是这样生活的吗?而且,他们下放的一个很重要的目的不也是为了了解一个真实的中国吗?如果这样去想问题的话,也就比较容易理解叶至善在 1969年10月28日信中所说的内容了:“电灯是有的,吃水用井水(据说准备装上自来水),洗衣可以在黄湖里洗,很近。粮食是大米、白面,菜则平日是素的多。我认为生活条件是不苦的。”

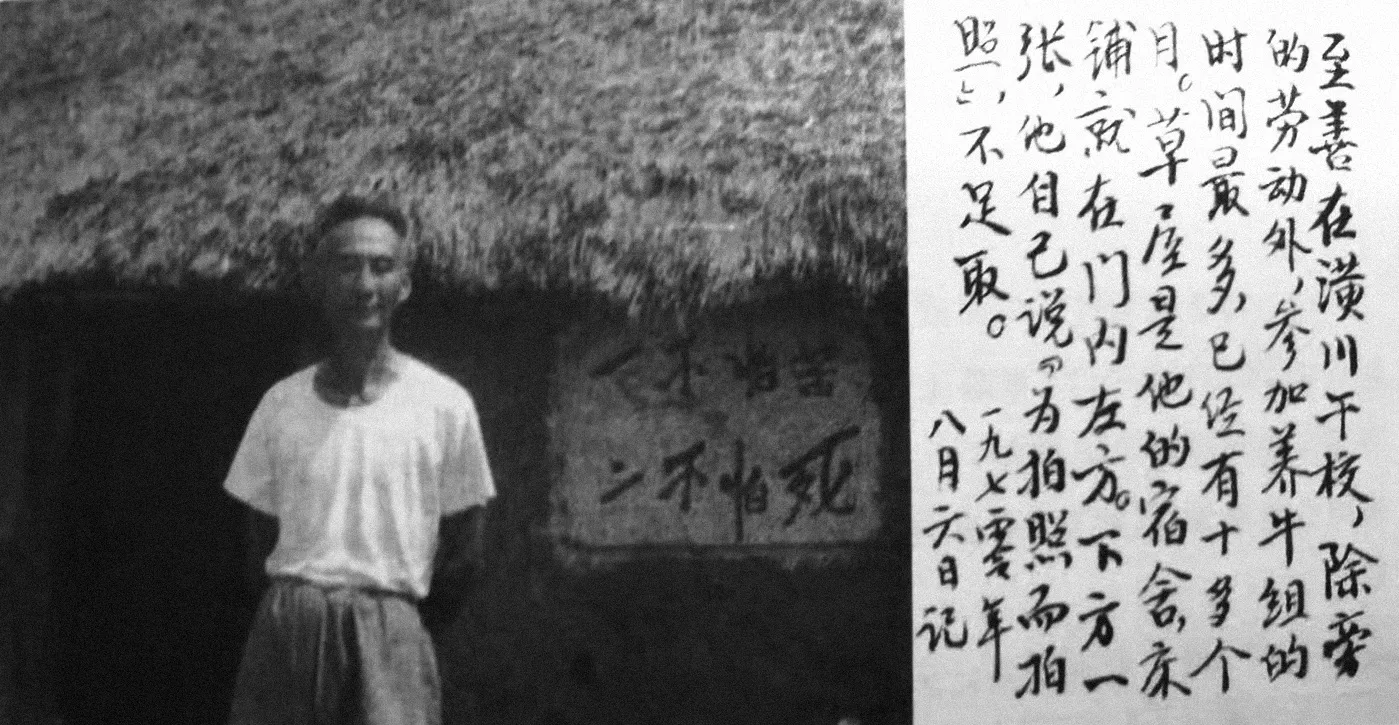

叶至善在黄湖草屋前留影,右边是叶圣陶写的照片说明

在日常生活中,团中央“五七”干校这几年最值得称道的恐怕要数他们的伙食了。除了因为天气原因导致的个别时候蔬菜粮食稍微紧张外,从叶氏父子的《干校家书》还有其他干校人员的回忆录中,从未看到过他们曾经为吃饭问题发愁犯难。1969年10月11日,叶至善就告诉家人,说他们那里“生活很好,顿顿大米饭、白馒头,鱼、肉、豆腐也经常吃到,营养够丰富的”。这样的话放在60年代的信阳农村,好像不太容易让人相信,给人的感觉似乎是报喜不报忧。但是,再看看他后面三年信中的有关内容,就不会对他的这些话产生怀疑了。1971年5月7日,他在信中说:“今天信阳又供应了我们一大批猪肉,好像我国的猪肉已经多到非多吃掉一些不可的程度了。实际上,我们自己也有猪可宰,一个月宰两三头已不成问题,最肥的猪已长到两百多斤。”当年的7月8日,他又说:“最近常吃鱼,稻田缺水,抽塘水灌溉,前两天抽干了两个塘,一共捕了三百多斤鱼,吃了三天。”10月8日说:“这几天我们天天吃鱼。这是平整土地的副产品。”10月28日,干校淘汰了几百只鸭子,晚饭的菜就做了红烧鸭,虽然鸭子又老又瘦,但是在那个年代,能吃上鸭肉,再配上颇为醇正的鹿邑大曲,也算是很好的生活了。12月2日的信更是让我们看到了他们伙食的质量。因为这一年的菜园搞得特别好,蔬菜的品种增加了很多。“油菜经了霜,好吃极了,就像在苏州到南园买来的一样。自从离开了成都,从没有吃到过这样好的油菜。萝卜也不像北京的那样,实得像土豆一样。”“我们这几天是每顿一大碗。新米已经吃到了,有的品种黏得像糯米一样。没有荤的,也吃得非常满意。猪还是十天宰一头,可以吃四五天。这两天为了平整土地,又在清塘,又快要有鱼吃了。”丰富而新鲜的蔬菜、新打下来的黏得像糯米一样的大米饭,经常能够吃到猪肉和鱼肉,再加上大量的鸭蛋和鹅蛋,联系当时的整个社会形势来看,他们当时在黄湖农场的伙食确实相对比较丰富。

对于知识分子来说,生活当然不只是吃穿,精神生活应该是日常生活的一个重要组成部分。就全校来讲,干校的精神生活主要包括:学习中央文件、领袖著作,参加政治运动和工作总结,还有雷打不动的电影放映。就个人而言,政治学习和工作会议,叶至善当然都必须参加,但是,他对看电影似乎就不太感兴趣了。在他的家书中,我们不止一次看到,他把别人看电影的时间都用来给父亲写信或者读书填词了。这并不是说他不喜欢看电影,而是因为很多电影都是重复放映,大家已经不感到新鲜;再者是因为时间紧张,他更想挤出一些时间多给父亲写信,免得家人担心。

回京

一般认为,“五七”干校自1968年黑龙江柳河干校开始兴起,1971年“九一三”事件以后逐渐走向衰落,到1979年国务院发出《关于停办“五七”干校有关问题的通知》,正式宣告撤销。这是就全国干校的总体情况而言的,不同地区的不同干校情况又有所不同。

团中央“五七”干校出现人员调动及有关干校前途的各种猜测在时间上要早于“九一三”事件。1971年7月18日,叶至善第一次在信中告诉父亲他有可能调回北京的消息:“胡愈老他们说我快回来了,可能有点因头。”“书总是要出的,尤其是少年儿童读物,目前奇缺,所以大家也在议论,‘少儿社’可能就要恢复业务,我也就想:我可能要调回北京。至于哪一批,则说不准,可能在今年,也可能在明年,最迟不会过后年吧。”“毛主席的干部政策,决不是要我们在农村种一辈子田,放一辈子牛,学习了一个阶段,还得使用,还得让我们在工作岗位上继续锻炼学习。”从这个时期开始,关于干校人员的调动安置以及干校将来的前途命运的各路消息就一直不断,这种情况持续的时间很长,至少到1972年底叶至善离开黄湖时就一直如此。这种情况不仅搞得整个干校人心浮动,而且严重影响了黄湖农场的各项生产建设。

从叶氏父子的《干校家书》来看,干校人员调动还有关于干校未来的各种议论是从1971年的全国出版工作座谈会开始的。由于对全国图书出版工作很不满意,周恩来总理主持召开了自3月15日一直持续到7月30日的出版工作座谈会。[2]在这次会议上,周总理指示,具体如何恢复出版业务,由各主管单位自己决定。由于“青少年出版社还没有恢复编辑出版业务的打算”(1971年8月13日信),再加上“团中央到底怎么办,上面还没有指示”(1972年5月7日信),所以团中央“五七”干校的领导给大家传达的思想一直是“除上级指名要调的外”,干校人员“暂且不动”(1972年2月1日信)。关于干校的前途,领导的意思是“干校还是要办下去,干部大部分留下来,一部分陆续分配,一小部分不能分配(指敌我矛盾性质的)或暂不能分配(指尚在受审查的)”(1972年4月6日信)。这样的结果“未免使许多人失望”。从大家对这一结果的反应来看,至少在这个时候,大家都在盼望干校能够尽早撤销,早日回到北京。由此也可以从一个方面看出干校对知识分子的所谓“改造”效果其实并不理想。既然干校人员存在调离的现象,留下来的人就会陆续减少,在这种情况下,干校怎么办下去呢?“前途无非三个:一是与兄弟干校合并;二是缩小规模,主要指耕地面积;三是团中央重新开张,人大部分调回去了,留下的人实在少得办不成了,就收摊子。”(1972年5月7日信)前期领导还“要大家安心劳动、学习,抓紧极好机会”,后来随着形势的发展,领导也不得不让大家提前做些回京的准备工作。到最后,领导对干校的前途也感到心里没底:“至于以后怎么办,以后再说。”(1972年8月9日信)

虽然领导一直在做大家的安抚工作,但是社会形势的发展和干校人员的陆续调离,还是让整个干校人心浮动,工作也日渐松弛。1972年3月4日,叶至善告诉父亲:“我们这里总的说来是松弛。说穿了,绝大部分的人都在等待。会开得很少,学习时间安排得较多,每个星期三个半天,但是抓得不紧。歌声不大听见了,更没有自编自演的宣传节目了,与三年前来的时候大不一样。”3月10日的信上说:“干校的生活仍旧松懈,起床定在七点钟,说不过去。而几年前,天还冷得多,就六点起床跑步了。”7月18日的说法是:“这样下去,在干校简直等于休养了。”11月15日干脆就说:“总之是收场的局面。”在这种状态下,干校的各项工作自然会受到很大影响。当年,干校的水稻亩产五百斤以下,小麦亩产只有一百二十斤。这里面有自然灾害的原因,但是主观因素也是显而易见的,大家心里都潜在着一种想法:“种了之后谁来收呢?”(7月18日信)因为工作积极性不高,在干校末期,大家的主要生活就只剩下了“斗批改”:“逗逗孩子,劈劈柴火,改善改善生活。”(8月13日信)因为预感到干校处于收尾的阶段,一些人就开始议论调离的可能,总结干校这几年的生活。当时,关于干部调离,黄湖农场流传着这样一句话:“宁去天南海北,不上新西兰。”(7月28日信)“天南海北”指的是天津、南京、上海、北京;“新西兰”指的是新疆、西宁、兰州。几年的下放劳动,让大家对边远地区的生活状态有了较为深刻的了解,但同时也让他们对这种生活产生了恐惧。所以,在面临调动的机会时,他们自然想避开这些边远地区,尽力调往发达城市。在总结干校生活的时候,有句话说得比较形象:“一个世纪,两个年代,三个元旦,四个年头。”这个总结是1972年下半年流传的,其实并不准确。准确的说法应该是:“一个世纪,两个年代,四个元旦,五个年头。”20世纪60年代末70年代初,共青团中央“五七”干校在黄湖这个地方度过了1969年下半年到1973年上半年这样四个元旦、五个年头。

在这种干部逐渐调离、干校行将撤销的状态下,叶至善不免会考虑自己的未来。1972年4月16日,叶圣陶就写信动员叶至善请假回京,因为他听人说,“现在司局长以上的人在干校的,都叫回来了”。大概在这个时候,叶圣陶对干校的看法已经发生了不小的变化。1970年7月19日,他曾经在信中表达过自己对干校的态度:“我虽然不在干校,可是很不以‘到干校去无非对付一下’的想法为然,而这样的人确乎有。你有一辈子走‘五七’道路的决心,这是我最高兴的。有人说起干校何时毕业,我口里不说,心里反感。干校无所谓毕业,即使有什么需要调出干校,可是‘五七’道路永远得走,永远不毕业。”两年前,他对干校道路是那样热心支持,现在却动员叶至善请假回京。虽然已经是七十多岁的老人了,但是他对社会形势的判断依然充满了知识分子式的天真。

1972年8月6日,叶至善在信中告诉父亲他打算请假回家。8月18日又考虑“这回是算调回北京呢还是算请假”。最终的结果是他在8月底请假回京了一次,11月中旬又回到黄湖。此后,调回北京的事情又反反复复拖了一个多月,“这个日期又一拖再拖,真是没有办法”(12月10日信)。直到1972年12月底他才最终离开黄湖,回到了北京。他在黄湖写给父亲的最后一封信是12月21日:“我回京的事中间发生了许多周折,真是原先没有料想到的。”好事多磨,虽然反反复复很长时间才总算了却了心愿,但叶至善回京的时间相对还是比较早的。团中央大部分人员离开黄湖的时间是1973年5月,还有一些人甚至直到1977年才最终从河北省固安县彻底离开了当时已经与其他干校合并了的团中央“五七”干校。

注释:

[1]叶圣陶、叶至善:《潢川黄湖干校家书叶圣陶叶至善(1969-1972)》,河南省潢川县政协文史委编,2014年版,第39 页。

[2]方厚枢:《当代中国出版史上一次特殊的会议——记1971年全国出版工作座谈会》,《出版史料》2007年第1期。