新疆尼雅95MNⅠM3号墓出土丝绵锦袍病害机理研究

2020-05-18南希柳凯尚玉平欧阳盼武望婷赵作勇周华

南希 柳凯 尚玉平 欧阳盼 武望婷 赵作勇 周华

摘 要:丝绵锦袍出土于尼雅95MNⅠM3号墓,穿于女墓主人上身最外侧。由于长年埋藏于地下,锦袍出现糟朽、破裂、残缺等严重病害。为了研究丝绵锦袍的腐蚀机理,采用扫描电子显微镜、X射线能谱、红外光谱等方法进行综合分析。测试结果表明,纤维表面出现缺失、断裂,纤维特征也已经不再明显,锦袍的丝纤维红外光谱指纹区吸收峰与标准丝纤维谱图差异较大,吸收峰强度明显减弱并发生位移。由此可得锦袍的老化劣化情况严重,应及时采取保护措施。

关键词:尼雅遗址;丝绵锦袍;出土纺织品;病害机理

尼雅遗址地处新疆塔里木盆地,干旱少雨,为埋藏在墓葬中的纺织品文物提供了相对干燥的环境。但毕竟长年埋藏于地下,受土壤、微生物和尸体分泌物等污染物侵蚀,再加上热老化、空氣风化等持续进行,纺织品文物也出现了一定的老化劣化情况,发生了污染、糟朽、破裂、残缺等病害,而且病害情况比较严重。经过文献梳理,目前针对新疆尼雅遗址出土的纺织品老化分析研究较少。本文主要是以丝绵锦袍为例,探索尼雅遗址纺织品的病害与老化劣化情况,并提出保护与保存建议。

1 样品制备与测试方法

1.1 检测样品

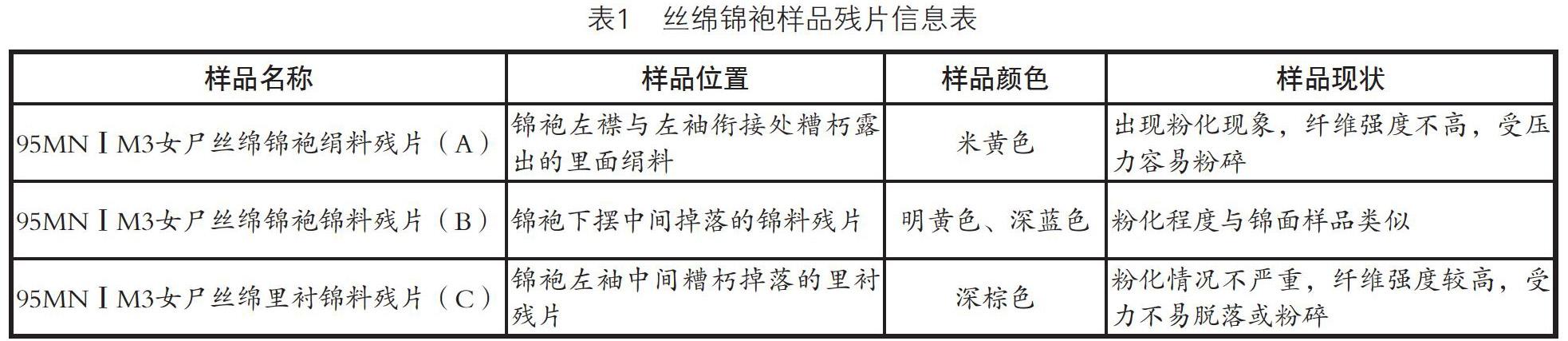

样品由新疆维吾尔自治区文物考古研究所提供,全部取自尼雅95MNⅠM3号墓出土女尸丝绵锦袍(表1)。

1.2 测试方法

检测仪器信息如表2所示。

2 测试分析与结果

2.1 扫描电子显微镜(SEM)观察

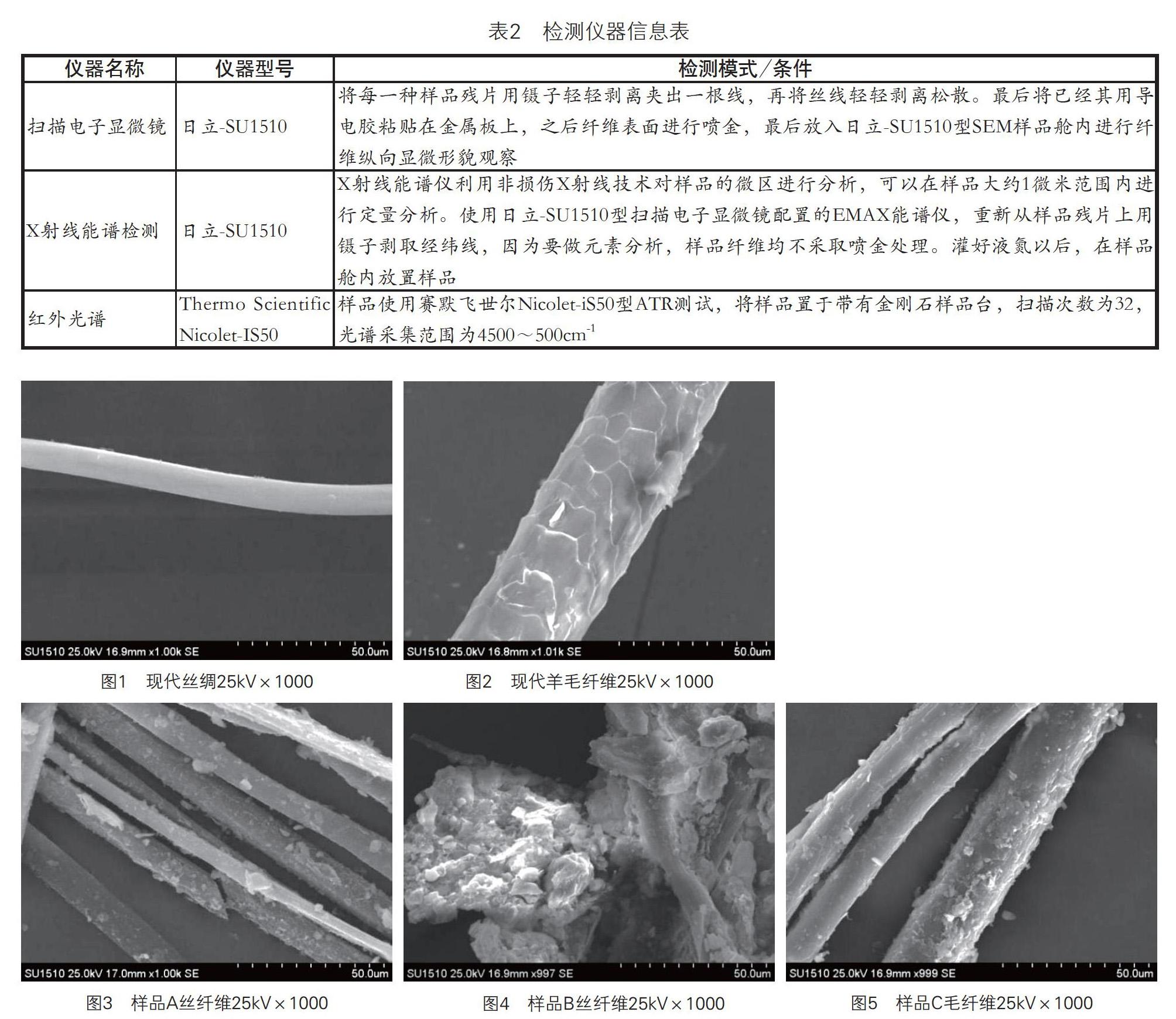

扫描电子显微镜是通过高倍数电子显微镜观察纺织品样品纤维的表面情况,如观察裂隙的分布和走向、断口类型、变形程度等。再以现代纺织品为标准进行对比,根据二者微观形貌的差异分析样品老化情况。

通过扫描电子显微镜对比观察样品纤维与现代织物纤维微观形貌,发现样品纤维与现代织物纤维有显著差别(图1~图5)。样品A和B中的丝纤维表面毛糙不光滑,出现原纤化现象,纤维横向出现裂隙和断裂,纵向出现缺失,晶体附着物较多。样品C中的毛纤维表面粗糙,鳞片模糊不清,有晶体附着物。

2.2 X射线能谱检测

在对样品进行了扫描电子显微镜观察后,发现样品纤维表面出现结晶物。为了得到结晶物成分,进行了X射线能谱检测。样品均为纺织品,其组成元素包括碳和氧,因此在进行检测时,排除检测碳、氧元素。在扫描电子显微镜中选取取样区域时,尽量选择结晶物较多的位置检测。

样品A、B、C的X射线能谱检测显示,有结晶物的位置铝、硅、钙元素的含量都较高,还有其他一些含量较低的金属元素(表3~表5)。铝元素对应的物质是氧化铝,硅元素对应的物质是二氧化硅,钙元素对应的物质是硅灰石。这些物质推测是土壤中的氧化铝、二氧化硅和一些酸性钙质,如硅灰石、磷酸钙等。①

2.3 红外光谱分析

红外光谱检测出的谱图可以通过其峰值的位置与吸收强度判断出纤维的种类,这些峰值也被称为“指纹区”,每一峰值代表不同的化学基团。通过将样品红外谱图指纹区吸收峰与现代标准纤维进行对比(表6),从谱图的峰值位置与峰高变化,得出吸收峰强度的变化与位移情况,进而分析化学基团的变化。因为锦袍的锦面和绢里均为丝纤维,所以丝纤维的含量是最高的,因此本文主要进行了锦袍丝纤维的红外光谱分析。检测的样品与扫描电子显微镜样品相同。

丝纤维是由丝胶和丝素组成,二者都具有氨基酸组成的多肽链结构。对于丝纤维的红外光谱分析,主要是研究氨基酸的变化及酰胺Ⅰ、酰胺Ⅱ、酰胺Ⅲ和酰胺Ⅴ吸收峰的变化情况。

丝纤维中丝胶与丝素的关系是丝胶包裹丝素,丝胶的氨基酸含量较高,是由大部分较为松散的无规则线团结构组成,结晶度小于丝素。氨基酸含量降低一定程度上说明丝胶在受到环境影响后发生了部分剥蚀脱落,从而丝素也受到外界影响。②

从图6、图7可知样品A和样品B的红外光谱都表现在3280cm-1处的-NH伸缩振动强度明显减弱,说明丝纤维中的丝素分子链断裂遭到破坏。①酰胺Ⅰ峰的肩峰消失,酰胺Ⅰ、酰胺Ⅱ、酰胺Ⅲ三处吸收峰强度也是明显减弱,酰胺V峰几乎消失,这代表样品残片丝纤维的氨基酸含量有所降低。

3 老化劣化机理研究

从扫描电子显微镜观察、X射线能谱检测与红外光谱分析中可以看出,锦袍内部到外部都发生了老化情况,原因与锦袍的地下埋藏环境和储存环境都有一定的关系。尼雅遗址处于沙漠地区,高温干旱,丝织品在长期的埋藏过程中,不可避免地会发生热老化。而丝纤维在长期受热情况下,含有氨基酸的纤维蛋白的肽链发生断裂,可能会导致纤维容易被剥蚀。营盘墓地对出土丝织品的氨基酸进行了分析实验,在模拟丝纤维热老化实验中发现,受热会造成丝纤维中的酪氨酸含量降低。①酪氨酸是组成氨基酸的一种分子结构,含有羟基活性基团,容易与外界发生反应,可能导致丝胶被剥蚀。②而丝纤维表面出现的原纤化、毛糙、缺失这种比较明显的变化,可能是空气老化导致的,空气老化会对纤维产生逐层侵蚀。③此外,埋藏过程中土壤的覆盖和墓葬内水分蒸发,纺织品自身的收紧变形,使分子移动性降低,纤维的耐磨、抗拉强度下降。④

4 病害调查与分析

4.1 宏观观察

锦袍的面积较大,完整程度不高,左袖严重残缺。衣领、衣襟、下摆和两袖都存在污染,部分污染位置伴有糟朽(图8、图9),尤其是左肩、左袖和左襟部分糟朽严重。褪色出现在右袖、左襟和左下摆的靠左部位。两衣襟中间部位有破裂现象(图10)。

4.2 病害调查

根据《馆藏丝织品病害分类及图示》(WW/T0013)绘制病害图(图11),对病害进行计算,对纺织品最主要的病害进行了统计,结果如表7所示(统计数据处理可能存在一定误差)。结果发现锦袍的糟朽与污染面积较大。

根据上述数据与调查结果以及中华人民共和国文物保护行业标准《可移动文物病害评估技术规程—丝织品类文物》对病害进行了评估,文物的污损程度为50%~80%,病害程度属于重度。

5 保护建议

综上,锦袍目前最重要的保护措施应该尽量减少热老化、空气老化和机械老化对它的影响,储藏环境应以无尘、绝氧、恒温为标准。

以上保护建议同样适用于尼雅遗址出土的其他丝织品、毛织品。目前许多纺织品文物的保存方式是放置于木匣中,会使用樟脑来驱虫。但是木匣本身也是有机物,同样容易发生病虫害,如不能及时更换樟脑,同样无法起到很好的保存效果。并且樟脑对人体也有一定的危害。对于类似纺织品这样的有机质文物,可以尝试用物理方法驱虫保存,如减少使用类似木匣这种有机物储藏,储藏空间内进行除氧、惰性气体置换等,同样也可以预防病虫害和其他微生物。