山东省泰青威线天然气管道地质灾害特征及防治措施

2020-05-16王朝金

王朝金

中化地质矿山总局地质研究院,河北 涿州 072754

泰青威线贯通胶东半岛,对胶东半岛及胶州湾地区经济发展和环保起点重要作用,为山东部分地区天然气安全平稳供应提供保障,为促进经济发展提供居民生活水平提供保障支持。对于天然气管道建设及运营来说,地质灾害是重大风险之一,一旦管道运行过程中管道沿线发生地质灾害危及管道安全,会引起巨大的经济损失,甚至会造成人员伤亡;因此,有必要对泰青威管道地质灾害特征及防治措施进行研究,了解其灾害特征及分布规律,对管道运营中防灾、减灾和避灾提供依据,为确保管线安全、减少经济损失提供保障;同时,对其它遭受多种地质灾害的长距离线性工程的地质灾害评价具有一定的借鉴意义。

1 概况

泰青威天然气管道干线沿途经过7个市,管道总里程693.08km,惠及泰安市、莱芜市、淄博市、潍坊市、青岛市、烟台市、威海市;包括两条支线,两条支线共经过5个区,其中莱钢支线沿途经过莱城区、钢城区;淄博支线沿途经过淄博市博山区、淄川区、张店区。

2 地质背景

2.1 大地构造位置

按大地构造单元划分,管道沿线所属Ⅰ级构造单元为华北板块,管线穿越的Ⅱ级构造单元有华北拗陷、鲁西地块、胶北地块和胶南造山带,管线穿越5个Ⅲ级构造单元和8个Ⅳ级构造单元和17个Ⅴ级构造单元。华北坳陷位于山东北部,大致在聊城-齐河-广饶以北。鲁西地块位于省境中、西部,大致在潍河-沭河以西;潍河-沭河以东为胶南造山带及胶北地块。以烟台-即墨-诸城为界,以北为胶北地块,以南为胶南造山带。

2.2 地震活动

泰青威线位于华北地震区,历史上地震活动强烈,目前处于活动期能量大释放后的剩余能量释放阶段,地震活动可能经历30~40年的起伏衰减,而后进入新的活动期。根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015),管道沿线地震动峰值加速度为0.05~0.2g,对应的地震烈度为6~8度。管道经过区域活动断裂发育,新构造运动强烈。根据排查资料在管道500m范围内未见大中型的断裂及对管道影响较大的小型断裂,整体区域断裂及地震对管道影响较小。

2.3 地形地貌

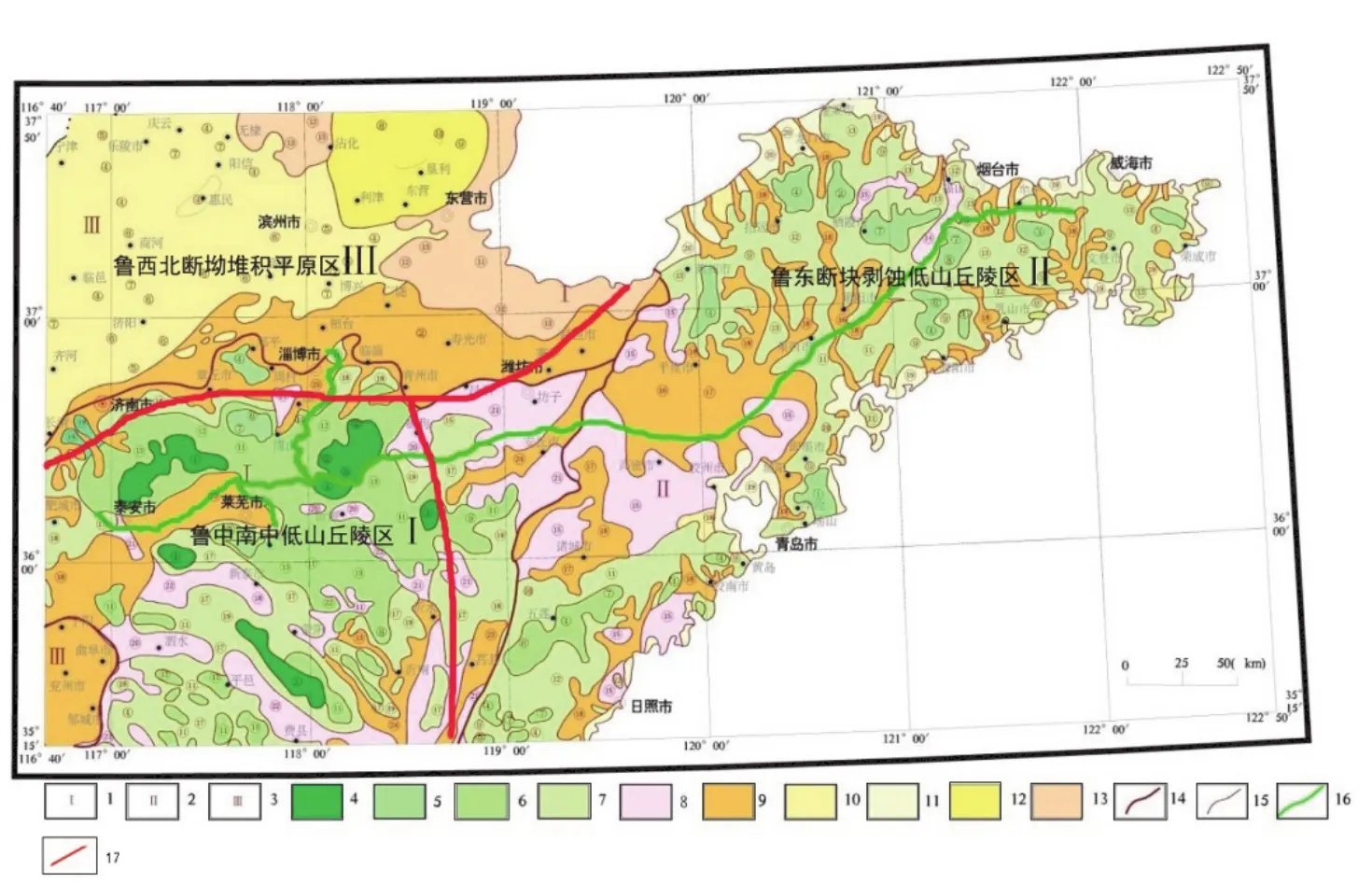

管道工程位于山东省中东部,中部山地突起,东部缓丘起伏,总体趋势西高东低。最高点位于鲁山山地,海拔 690m,最低点位于黄海之滨,海拔30m,最大相对高差 660m。以昌邑-大店深大断裂为界,管道沿线地貌类型划分为鲁中南断块侵蚀剥蚀中低山丘陵区(Ⅰ)和鲁东断块剥蚀低山丘陵区(Ⅱ)和鲁西北断坳堆积平原区(Ⅲ)3个大区,包括11个一级亚区、24个二级亚区(图1)。管道工程自西向东依次跨越鲁中南丘陵区、准平原区、山间盆地区、低山区、中山区;鲁西北冲洪积山前倾倾斜平原;鲁东平原区、山间盆地区、山间平原区、丘陵区、低山区、山间谷地区、海蚀海积平原区。

图1 泰青威线及支线地貌分区Fig.1 Geomorphological zoning in Taian-Tsingdao-Weihai Pipeline and its branch

3 地质灾害特征

3.1 地质灾害类型

通过实地调查,管线及其附属设施构成一定影响和威胁的各类灾害点共计89处,6种灾害类型(表1)。

主要为水毁(台田地水毁、坡面水毁、河沟道水毁)灾害[1],占到总数的 93.3%;其次为不稳定斜坡、崩塌和人类工程活动。

3.2 地质灾害危害

不同类型的地质灾害有不同的形成条件、孕育过程、作用方式、致灾机理和危害特点,其对管道的危害方式、危害程度和后果不同,差异性较大,有的长期缓慢作用于管道,累进破坏;有的则突然发生,猛烈破坏管道;同一种地质灾害,因灾害体与管道的位置关系不同,其对管道的危害方式和危害程度也不尽相同。天然气管线地质灾害以水毁灾害为主,以下主要就水毁灾害对其危害性进行分析。

3.2.1 台田地水毁

泰青威线发育52处,是水毁灾害的主要灾害类型,分布范围在鲁中南丘陵区、中山区,鲁东低山区和鲁西北冲洪积平原地区。台田地水毁主要发生在丘陵梯田陡坎和平原区台阶式田地的陡坎部位[2]等,其形成及发育与土体性质、水的活动及人类耕作等相关。

研究区为砂砾土、砂土发育地区,台田地水毁对管道的危害机理是由水体入渗引起砂土流失而造成的,容易造成露管、悬空,破坏管道沿线附属设施。一旦管沟处形成洼地,各种水体将大量汇聚和入渗,陷坑的发展速度较快,有时在地下沿管道形成长距离的暗穴(图2)。当暗穴长度较大时,在输气压力变化的情况下可能引起管道的振动,可能使管道变形,影响管道安全运行。农田地区的台田地水毁,造成农田高低不平,灌溉渠道破裂,田埂干砌石(浆砌石)倒塌[图3(a)],管沟沉降或回填不实[图 3(b)]影响管道附近农田的正常耕种,使大片农田废耕,同时,水毁冲刷致使管道上方水土流失,导致管道上方埋深变浅,危害管道、光缆等附属设施的安全。

图2 台田地中管道受水体危害Fig.2 Water hazard of pipeline in platform

图3 泰青威管道台田地水毁Fig.3 Water damage of platform in Taian-Tsingdao-Weihai pipeline

3.2.2 河沟道水毁

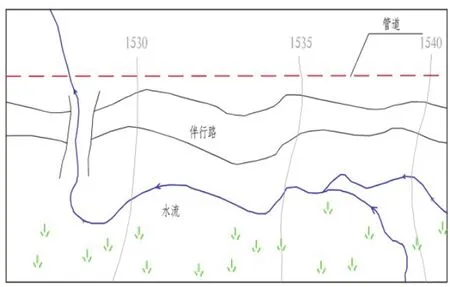

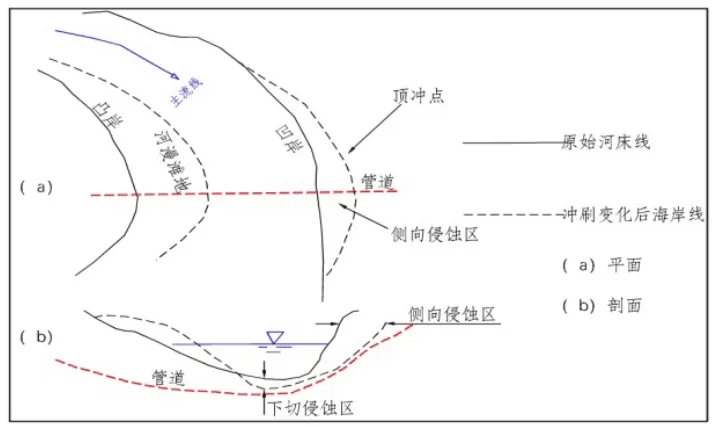

泰青威线河沟道水毁发育16处,主要发生于河沟道内,主要表现形式为河床下切、河岸侧蚀[3],分布范围主要集中在鲁中南丘陵区、中山区和鲁东低山、丘陵区,鲁西北冲洪积平原地区少量发育。

研究区多为丘陵地区、中低山区的河沟道水毁,河沟道内洪水发生时(尤其是携带泥沙和滚石的泥石混合流)对沟底产生强烈的冲刷下蚀作用,在管道经过段可使管道外露、悬空,特别是当管道下游有形成的跌水存在时,在强大水流的冲蚀掏蚀作用下,最易破坏管道造成露管和悬空(图4、图5)。平原区河沟道水毁有的对两岸的侧向摆动侵蚀也较严重,使管道更大长度范围的悬空,伴行路也同样遭到破坏。

图4 河流侧向摆动冲蚀对管堤及伴行路的危害Fig.4 The Damage of lateral swing Erosion of rivers to pipe embankment and associated roads

图5 管道交切河沟谷处受水流侵蚀特征Fig.5 Characteristics of water flow erosion in the gully of the cross-cut river

研究区交切穿越式河沟道水毁灾害也较为普遍,如俆格庄村河沟道水毁点[图 6(a)],汛期河道主流冲刷凹岸河床一侧,使原有河床失稳、倒塌,原有水保也被破坏,危及管道及附属设施;其次为河沟道跌水式水毁类型,河沟道河床下游冲刷严重掏空,形成跌水情况,如大侯家村河沟道水毁点[图 6(b)],河道下游跌水使河床冲刷加深加大,危及管道安全。

图6 泰青威管道河沟道水毁Fig.6 Water damage of river and ditch in Taian-Tsingdao-Weihai pipeline

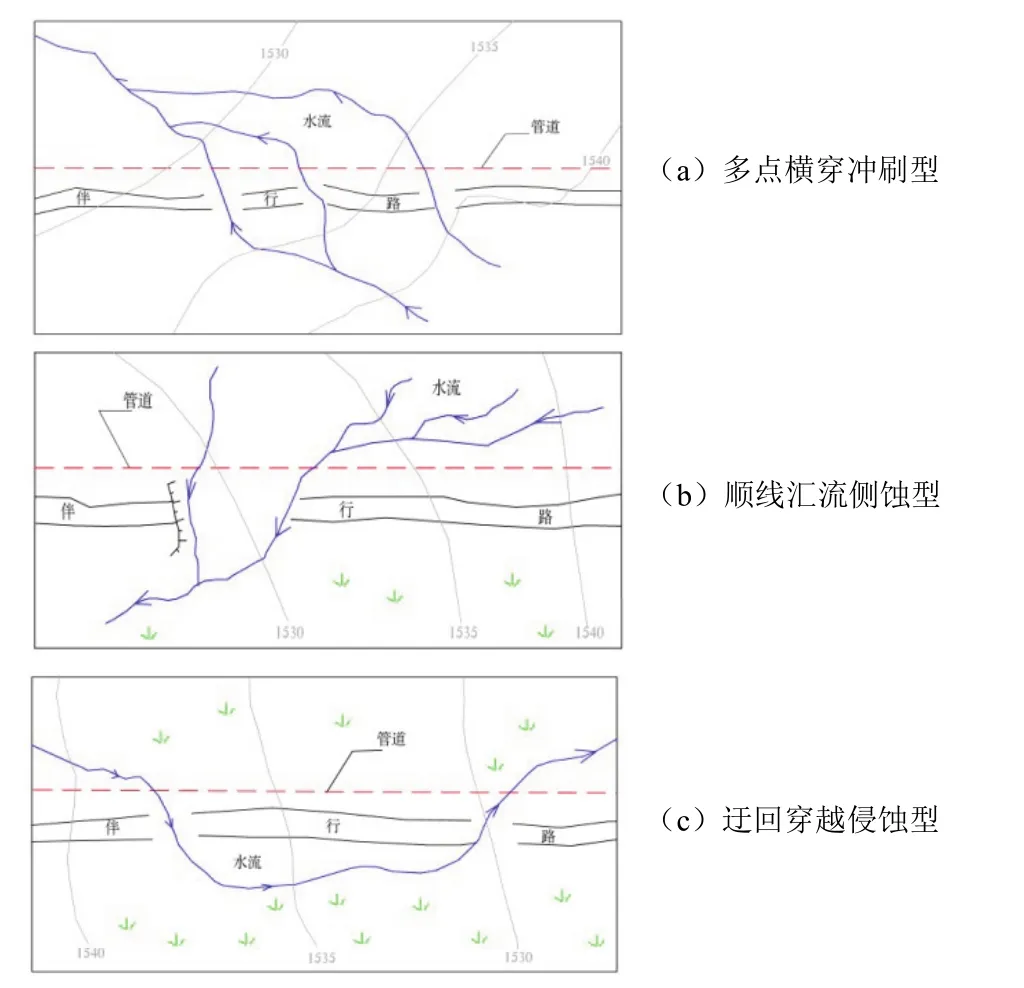

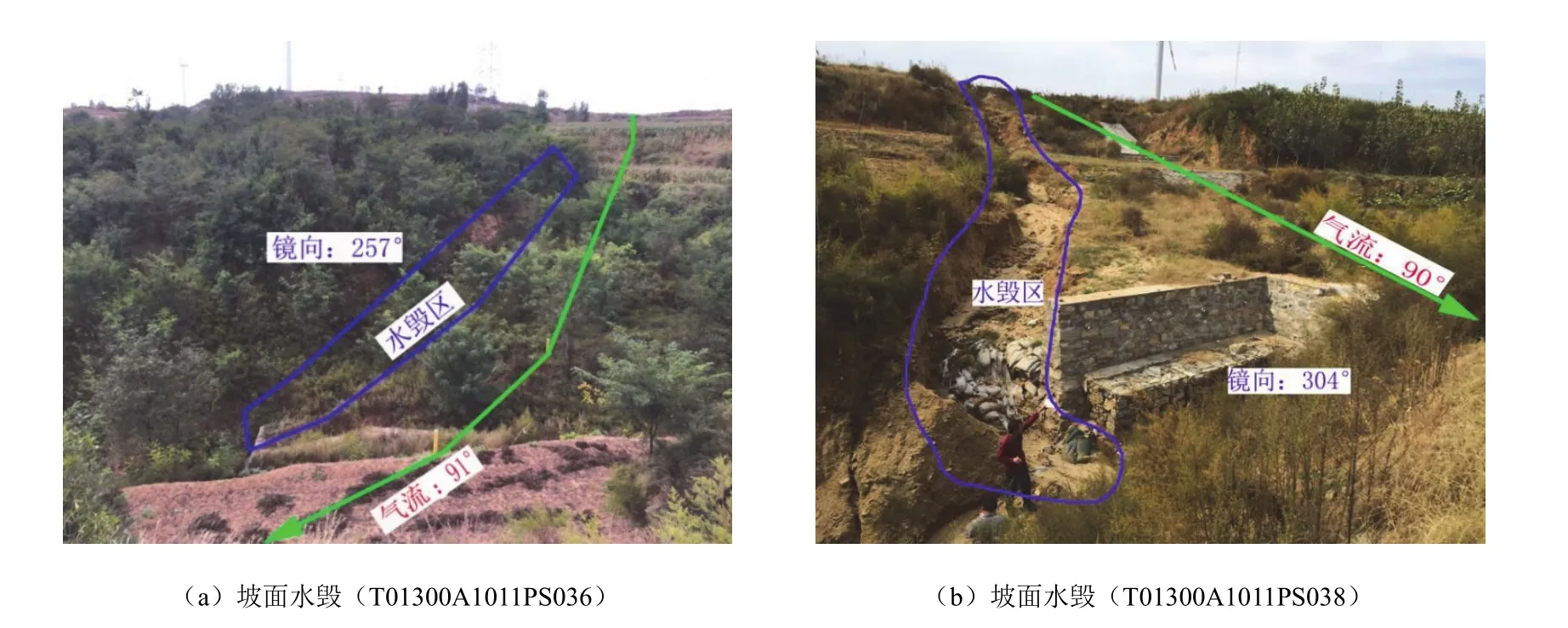

3.2.3 坡面水毁

泰青威线坡面水毁发育15处,分布范围集中在鲁中南丘陵区、中山区,坡面水毁主要由坡面水力侵蚀引起,坡面水力侵蚀强弱主要取决于降雨、坡度、坡长、岩土性质、植被和人为作用等因素[4]。其表现形式主要为地表冲刷侵蚀、坡面局部的滑(垮)塌、水毁冲沟、水毁潜蚀塌陷和水工保护设施的破坏等[5]。

坡面水毁主要发育于山前倾斜平原区,对管道的影响具有游荡不固定性、冲蚀范围一般较大(可达数百米)、分布密集和冲蚀浅等特点。有多条片流在管道周围汇集大范围地冲蚀管道,造成管堤和伴行路的毁坏,有时也造成局部的露管,其危害性和危险性相对较小;每到雨季又经常发生。坡面水毁由于沟床浅、易改道等特点,常常使洪水经过管道处修建的过水面等防治工程失效,而在附近其它地段形成新的冲蚀破坏(图7)。在较缓的斜坡地带,管道常布设于较低洼的斜坡部位,顺坡而下,当坡长较大,两侧具有一定汇水面积时,坡面汇水往往在管道一带汇集,沿管堤向坡下径流,长期冲蚀管道,形成宽数米,深近数米左右的沟槽,有的还可能造成露管、悬管危害(图8)。

图7 坡面水毁对管堤及伴行路的危害Fig.7 Damage of slope water destruction to pipe embankments and associated roads

图8 洪水顺坡沿管沟冲蚀对管道的危害Fig.8 Damage to pipeline by erosion of flood along pipe ditch and slope

研究区顺线汇流侵蚀形成的坡面水毁较为普遍,管道铺设初期埋设管道的过程中植被、表层土体破坏,雨季时坡面汇水水流易形成冲沟,坡面水毁形成的冲沟多为沿坡面向下,近平行于管道发育,如邬家官庄坡面水毁点[图9(a)、图9(b)]两处水毁点顺线汇流侵蚀,该处地表为风化的砂砾石土,松散、易流失而形成水毁冲沟,强降雨会使冲沟快速加深加大,危及管道及附属设施安全。

图9 泰青威管道坡面水毁Fig.9 Water damage on slope of Taian-Tsingdao-Weihai pipeline

3.3 地质灾害分布特征

山东天然气管道沿线自然环境条件差异较大,受地形地貌、地质构造、气候水文和人类工程活动等因素的影响和制约,且管道沿线河流属于黄河流域水系或独流入海水系,管道沿线地质灾害分布具有较为明显的区域性差异。总体上,泰安-莱芜-潍坊为鲁中南丘陵区、中山区,地质灾害较发育,鲁东平原区基本无灾害,鲁东丘陵区、低山区灾害发育;根据水毁地质灾害的特征、分布及危害方式,结合地形地貌、地层岩性、降水等因素,总结泰青威线水毁地质灾害特征如下。

(1)河沟道水毁和坡面水毁的冲蚀方式和强度不同。河沟道水毁的部位相对固定,长期集中冲蚀管道经过处的某一部位,其规模受流域汇水面积和坡降的综合控制,以下切冲蚀沟床为主,同时也伴有沟岸的侧蚀,尤其位于沟口下游的管道,冲蚀、下切较为直接、强烈。坡面水毁的部位游荡摆动,不固定,冲蚀范围较大,但下切深度较浅。

(2)平原区若管线近距离(<500m)平行铁路、公路等线性工程敷设,且管线敷设于水流下游带时,受斜坡上游路基的截水、汇水和排导水作用,通常使天然坡面径流有效汇集后沿桥涵下泄,冲蚀形成固定沟道,对下游区的管线及其附属设施安全构成严重影响。

(3)河沟道水毁和台田地水毁一般多发于内陆河流域中上游和盆地人口密集区,区段内天然河道较发育,且人工对天然径流的汇集改道较频繁、农田大面积分布,会普遍发育有河沟道水毁和台田地水毁。

(4)河沟道水毁和坡面水毁在一定程度上会相互转化。

(5)台田地水毁的发育与农业灌溉活动关系密切,年内活跃期明显,一般春夏季多发,秋冬季罕见;同时也与管沟所处的地层岩性有关,一般砂土和砂砾土地区易发。

(6)管道沿线水毁灾害主要发育在6~9月强降水期主汛时段。

4 防治措施

防治的原则以保护管道安全为根本,同时考虑经济节约和新技术应用,包括监测预警措施和工程治理措施两方面。

4.1 监测预警措施

对管道沿线相对活动明显,稳定性差的灾害点可采取工程措施进行治理,以达到彻底根治的目的;对灾害体活动微弱,有发展趋势的潜在不稳定斜坡、常年性河流及洪水沟道等可采取加强巡护、常态监测、预警等措施,如在大型、高频发洪水沟、水库泄洪道设立监测点,进行长期降雨量、水位等数据测量和收集,为管道风险评价及日常监测维护提供重要依据。

4.2 工程治理措施

4.2.1 河沟道水毁治理

管道沿线穿跨越多条河流,主要为流水冲刷引起的管道安全问题。可采取浆砌石挡墙式护岸、石笼护岸、过水面、防冲墙、混凝土连续浇筑稳管等措施。

4.2.2 台田地水毁治理

台田地水毁多导致干砌石挡墙倒塌,挡墙后方形成冲沟;或水毁管道上方形成塌陷坑。防治措施采取回填、夯实、支挡、加固的方式[6]。针对台田地塌陷区较长,且塌陷程度较严重,多处露管、悬管的台田地水毁区采用“粘土夯填+防渗土工布+田坎护坡”相结合的防治工程;对于塌陷区较长,但塌陷程度较轻的台田地水毁灾害采用“素土夯填+潜式截水墙+田坎护坡”相结合的防治措施;对于田坎部分冲毁或已建工程局部损坏的区域,其塌陷区影响范围较小,程度较轻,主要采用“素土夯填+2:8水泥土夯填+田坎护坡”相结合的防治措施;对于塌陷轻微,危害较小的台田地水毁区直接原土夯填。

4.2.3 坡面水毁治理

坡面水毁多是由于在管道敷设时,人工开挖破坏了坡体原有应力平衡状态,再加上降水的冲刷、渗透和侵蚀,从而发生浅层滑塌、冲沟、落水洞等;回填管沟的填土属于人工填土,结构较松散,不能在短期内固结,在雨水的冲刷下容易流失。防治工程采取截洪沟、导洪沟的修建或采取植物覆盖措施;对现有的水土侵蚀发育的活动性冲沟采用工程措施、植被护坡形式来挡沙固土,使地表径流速度变缓的防治措施[7],在冲沟的沟源部位进行工程砌护和生物措施[8]、即种植根蘖性强的植物进行固土防失。

4.2.4 不稳定斜坡、崩塌(危岩体)灾害防治

不稳定斜坡主要采用削坡减载[9],用降低坡高或放缓坡角来改善边坡的稳定性。削坡设计应尽量削减不稳定土体的高度,而阻滑部分土体不应削减。此法并不总是最经济、最有效的措施,要在施工前作经济技术比较。或采用主动柔性防护网进行支护处理,防治削载后的岩体表面掉块形成新的危害。稳定边坡,在不稳定斜坡表层喷抹混凝土砂浆,稳固边坡。崩塌主要采取危岩体清理,亦可采用坡面防护、下设脚墙、挡墙的防护措施[10]。

5 结论

(1)泰青威线天然气管道沿线地形相对平缓,地质构造稳定,断裂及地震活动不发育;共发育89个地质灾害点和 6种地质灾害类型[台田地水毁、坡面水毁、河沟道水毁灾害、不稳定斜坡、崩塌(危岩体)和人类工程活动],主要地质灾害类型是水毁灾害(台田地水毁、坡面水毁、河沟道水毁)。

(2)鲁中南丘陵区、中山区,地质灾害较发育,鲁东丘陵区、低山区灾害发育,鲁东平原区基本无灾害。水毁在强降水期发育,多发于内陆河流域和盆地人口密集区,台田地水毁与灌溉活动密切相关,河沟道水毁和坡面水毁会相互转化。

(3)泰青威线地质灾害种类繁多,发育程度及活动性各异,根据危害特征的不同,可以分别采取相应的浆砌和干砌挡墙护岸、回填管沟、种植植物固土、削坡减载等工程治理和生物防治措施。