借“题”发挥,展现精彩

2020-05-15郁留红

郁留红

[摘要]题组,是课堂教学中常用的一种教学形式,受到了广大一线数学教师的重视。这种教学形式可以充分激活学生的思维,使其掌握知识的本质,形成良好的认知结构。因此,教师应根据学生的学习需求和心理特点,设计多元性的题组,帮助学生沟通知识间的联系,实现思维能力的提升,体验数学的精彩。

[关键词]小学数学;题组;课堂教学

[中图分类号]

G623.5

[文献标识码]A

[文章编号] 1007-9068( 2020)11-0043-02

何谓“题组”?它是教师根据学生的心理特点和认知规律,将与某知识点相关的练习编制成一组题,能让学生在解决问题的过程中形成更高层次的思维方法,积淀解题的经验,达到升华认知的目的。但在传统的课堂教学中,很多教师认为题组就是若干个独立数学问题的简单罗列和组合,并没有发挥出题组的功效和作用。教师应扭转以往的做法,通过练习的编排引导学生找出联系、辨出差异,更好地促进学生进行数学思考,克服一课一例、一题一练的机械练习模式,让教学滋养学生、发展学生、成就学生。

一、设计递进性题组,促进建构

学生学习新知的过程是循序渐进、不断攀升的过程。在课堂中,教师应提高教学活动的针对性和有效性,为学生提供广阔的思考空间,让他们拾级而上,不但“学会”,而且“会学”。因此,教师应注重为学生设计递进性题组,注重知识和思维上的铺垫,充分激活学生已有的知识基础和生活经验,拓展学生的思维,让学生运用已有的知识同化、吸收新知识,充实原来的认知结构,培养学生自主学习的能力,更好地帮助学生将所学的知识形成有序、网状的知识体系。

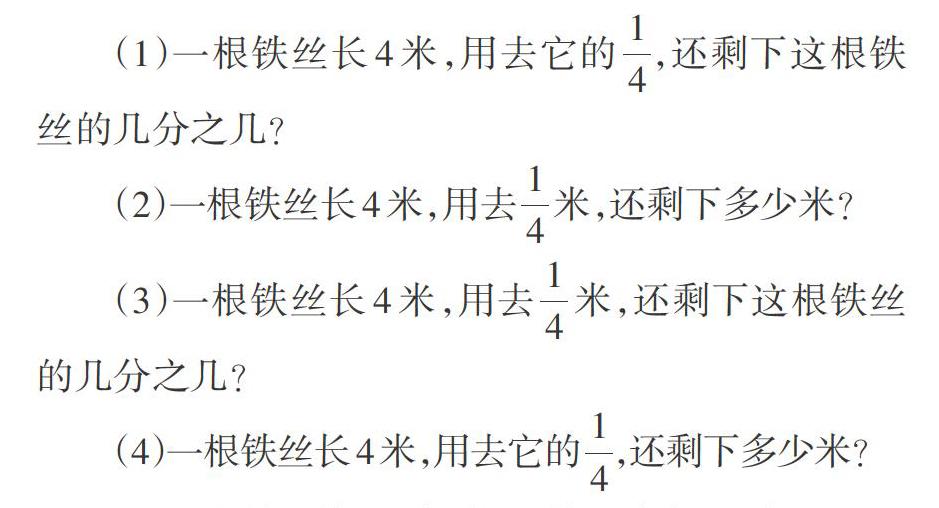

分数应用题是小学数学的重点和难点。在解答这类题目的过程中,学生会出现这样或者那样的错误,究其原因,是学生未能很好地区分“量”和“率”,导致分析不当,思路出错。为此,教师可以设计如下递进性题组:

(1)一根铁丝长4米,用去它的1/4,还剩下这根铁丝的几分之几?

(2)一根铁丝长4米,用去1/4米,还剩下多少米?

(3)一根铁丝长4米,用去1/4米,还剩下这根铁丝的几分之几?

(4)一根铁丝长4米,用去它的1/4,还剩下多少米?

上面的题组练习,旨在让学生掌握区分“量”和“率”的方法,把握问题的实质,学会明确题目是求“量”还是求“率”。通过这样的题组练习,学生初步感受到当分数表示具体数量时,可以用“原来的总量一用去的量=剩下的量”;当分数表示分率时,则要先辨认清楚单位“1”,进而厘清解题思路,完成题组练习的过程中强化了学生对所学知识的印象,降低了学习的难度,让学生学会融会贯通、举一反三地学习数学和应用数学。

二、设计相似性题组,探寻规律

课本中有很多规律性的内容需要学生去探索,但小学生的年龄小,推理能力还很薄弱,难以发现规律和应用规律。课程标准明确指出:“从学生已有的生活经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程。”因此,教师在教学中应突出探究规律的过程,让学生掌握发现规律的方法。

例如,在教学“小数除法”后,为了帮助学生更好地探寻数学规律,教师设计了如下相似性题组:

(1)9.8÷1.4(2)18.7÷3.4

(3)0.84÷1.2

9.8÷1

18.7÷1

0.84÷1

9.8÷0.7

18.7÷0.68

0.84÷0.12

出示上述题组后,教师引导学生先计算,再比较所得商的大小,最后比较所得商与被除数的大小,看看有什么发现。学生先比较第(l)组算式,发现这3道算式的商从上往下逐渐变大,且9.8÷1.4的商小于被除数,9.8÷1的商等于被除数,9.8÷0.7的商大于被除数。这时,如果急于让学生概括出规律,就显得“以偏概全”了,也缺乏说服力,因为学生此时的思维还是困顿的,教师应让学生继续比较第(2)组和第(3)组算式。学生通过计算比较,顺利地将刚才的发现迁移到新的题组中,总结出规律:一个数除以大于1的数,商一定小于原来的数;一个数除以1,商等于原来的数;一个数除以小于1的数(O除外),商一定大于原来的数。相似性题组的设计有助于学生体验和发现规律,凸顯知识的本质,更好地提升学生的思辨能力。

三、设计对比性题组,强化理解

对比,就是运用比较的方式确定事物的异同关系,更好地掌握知识的本质。数学知识的逻辑性和抽象性很强,在学习的过程中,学生因为对题目的条件、结构辨析不清,无法形成清晰解题思路的情况屡见不鲜,究其原因,是学生对知识的混淆点缺乏深刻的认知。在课堂教学中,教师应从学生容易混淆的问题人手,将其设计成对比性题组,以便更好地找出相关知识点的相同点和不同点,让学生做到心中有数,取得“1+1>2”的学习效果。

“百分数应用题”是小学数学教学的难点,学生对“比较量”和“被比较量”难以区分,无法形成有效的解题思路。在课堂中,教师可以为学生设计对比性题组,引导学生将着眼点放在思考过程的审视上。

(1)某停车场内,停放的卡车有40辆,停放的小汽车有25辆,停放的卡车比小汽车多百分之几?

(2)某停车场内,停放的卡车有40辆,停放的小汽车有25辆,停放的小汽车比卡车少百分之几?

这样的对比性题组,旨在让学生分析题目中条件和问题之间的数量关系,得出解题方法的差异。第(1)题中,问“停放的卡车比小汽车多百分之几”,则小汽车数量是单位“l”,即被比较量,列式为(40-25)÷25;第(2)题中,问“停放的小汽车比卡车少百分之几”,则卡车数量是单位“l”,即被比较量,列式为( 40-25)÷40。解答这两道题目,都要先求出相差的量作为被除数,再正确区分出谁是被比较量,谁就是除数。通过解答对比性题组,学生不但知道了两道题目解答方法的差异,掌握了解题技巧,而且还将解题思路和方法由一道题拓宽到一类题,进一步提升数学思考力,实现思维的跃迁。

四、设计变式性题组,巧学活用

数学知识具有很强的灵活性,教师要培养学生缜密的思维和举一反三的能力。很多教师都有这样的感觉:对于课堂中讲解的例题,学生一般都能掌握得很好,与之同类型的题目也能轻松解答,可一旦變换提问的角度,需要学生进行逆向思考来解决变式问题时,结果就不如人意了。

例如,教学“三角形的面积”时,为了深化学生对所学知识的理解,教师可以设计如下变式性题组:

(1)一块三角形水稻田,它的底是90米,是高的1.5倍,它的面积是多少平方米?

(2)一块三角形水稻田,它的底是90米,面积是2700平方米,它的高是多少米?

(3)一块三角形水稻田,它的底是90米,如果底延长2米,那么面积就增加60平方米,它的高是多少米?

第(1)题可以根据三角形的面积公式,把相关的数据代入进行解答,旨在强化学生对所学知识的印象,让学生把基本方法学懂、学会。第(2)、(3)题则需要学生运用逆向思维进行解答。如第(2)题,透过已知条件,不难发现题目已经告知三角形的面积,要求的是三角形的高。这时很多学生由于思维定式,会直接用面积除以它的底来求解,而正确算法应该是先用三角形的面积乘2,再除以三角形的底。变式题改变了题目中的条件和问题,对学生思维的灵活性要求较高,锻炼力度更大。变式性题组的运用,有助于学生沟通知识间的联系,培养学生分析、综合的能力,进一步扩展他们的认知结构。

五、设计开放性题组,发散思维

课程标准指出:“数学教学活动应激发学生兴趣,调动学生积极性,引发学生的数学思考,鼓励学生的创造性思维。”可见,在小学阶段培养学生思维的开放性是课堂教学的重要任务。在解决问题的过程中,教师应给学生提供充分的时间、空间和相应的自由,探求最优化的解题途径,发散他们的思维,使他们的能力、兴趣和爱好得到最大程度的发展。

例如,教学长方体和正方体的相关知识后,教师可以设计如下开放性题组:

(1)有一个长方体木块,长25厘米、宽12厘米、高8厘米。现在要把它锯成两个完全一样的长方体,表面积可能会增加多少平方厘米?

(2)用20个棱长1分米的正方体拼成一个大的长方体,所拼长方体的表面积可能是多少平方分米?

(3)在长6分米、宽4分米、高2分米的长方体木块上截取尽可能大的正方体后,剩下木块的表面积可能是多少?

上述题组都是求解关于表面积的问题,且答案都不唯一,具有很强的开放性。第(1)题中强调“锯成两个完全一样的长方体”,但没有强调锯的方向,因此可以横着锯,也可以竖着锯;第(2)题提供的正方体有20个,可以拼成不同形状的长方体,表面积也会随着拼法的改变有所区别;第(3)题截取正方体的位置不同,剩下木块的表面积就会不同。学生完成这样的题组,可以更好地形成空间观念,发展创造力,提升思维的深刻性、缜密性和创造性,感受题组学习的无穷魅力。

总之,题组是学生建构数学知识体系的“拐杖”,有其特定价值和意义。课堂教学中,教师应从学生发展的全局出发,有目的、有意识地设计题组,让学生的思维触摸知识的本源,不断提升他们的思维品质,真正让“题”尽其用,展现无穷的魅力和精彩!

[参考文献]

[1] 陆李华.巧设题组练习,丰盈思维羽翼[J].小学教学研究,2015( 16):51-53.

[2]朱俊华.基于数学题组的儿童“整体思维”建构[J].教学与管理,2016( 17):42-44.

(责编李琪琦)