不同类型偏置碰撞的驾驶员腿部伤害对比研究

2020-05-15匡芳陈林刘宏达张慧云陈琳

匡芳 陈林 刘宏达 张慧云 陈琳

摘要:为了探讨不同类型偏置碰撞下驾驶员腿部伤害的差异性,本文在对C-NCAP40%偏置碰撞及IIHS 25%小偏置碰撞两种不同类型偏置碰撞试验的试验工况、假人腿部评价指标进行介绍的基础上,对某乘用车车型在上述两种试验下驾驶员的腿部伤害指标进行了对比研究,并从碰撞力的传递路径对其结果进行了分析。结果表明:由于碰撞中车身与壁障重叠率的不同导致不同的碰撞力传递路径,最终导致车身变形的差异。其中,25%小偏置碰撞对车身的破坏程度极大,试验后驾驶员侧的A柱严重变形,车身结构大量侵入到车内生存空间,故其假人腿部伤害值大于另外两种正面碰撞,尤其是驾驶员左腿伤害值。优化车身前端结构,增加A柱强度,最大程度保证驾驶舱腿部生存空间,才能有效提高小偏置碰撞中乘员的安全性能。

关键词:腿部伤害;小偏置碰撞;C-NCAP;IIHS

中图分类号:U471.1 文献标识码:A 文章编号:1005-2550(2020)02-0065-05

匡芳

毕业于重庆大学硕士研究生,工作于国家汽车质量监督检验中心[襄阳】,研究方向为汽车被动安全。

引言

随着汽车碰撞安全性能日益受到关注,汽车的碰撞安全性也成为了消费者评估汽车性能好坏的一项重要指标。各国政府相继制定了汽车碰撞标准及评价规程,包括100%正面碰撞、侧面碰撞、后面碰撞、40%正面偏置碰撞、侧面柱撞以及行人保护等。

正面碰撞作为交通事故中一项多发类型,日渐受到人们的关注。各国法规先后将正面碰撞纳入到评价体系,但是法规只包括100%正面碰撞和40%偏置碰撞,而现实生活中经常发生的一类特殊的正而碰撞一小偏置正而碰撞却未被任何安全性法规及评价规程纳入其中。小偏置碰撞是指车辆与壁障间的重叠率小于30%的正面碰撞。据美国公路安全保险协会(IIHS)统计,小偏置碰撞在正面碰撞死亡事故中约占1/4。

2012年,IIHS提出了车辆与壁障重叠率为25%的小偏置碰撞试验,同年8月正式颁布了25%小偏置碰撞的试验规范和评估标准。根据其公布的试验结果,只有少数车辆能够在25%小偏置碰撞试验中获得“优”,大部分车辆只能获得“及格”或“差”。

小偏置正面碰撞作為一种损伤性能更大的碰撞类型,对汽车的碰撞安全性能提出了更高的要求。为提高车辆在小偏置正面碰撞中的安全性,最大限度减小乘员伤亡,开展小偏置正面碰撞的安全性相关研究工作必不可少。

本文在对C-NCAP 40%正面偏置碰撞及IIHS25%小偏置正面碰撞两种不同类型碰撞碰撞试验的试验工况、假人腿部评价指标进行介绍的基础上,对某乘用车车型在上述两种试验下驾驶员的腿部伤害指标进行了对比研究,并从碰撞力的传递路径对其结果进行了分析。

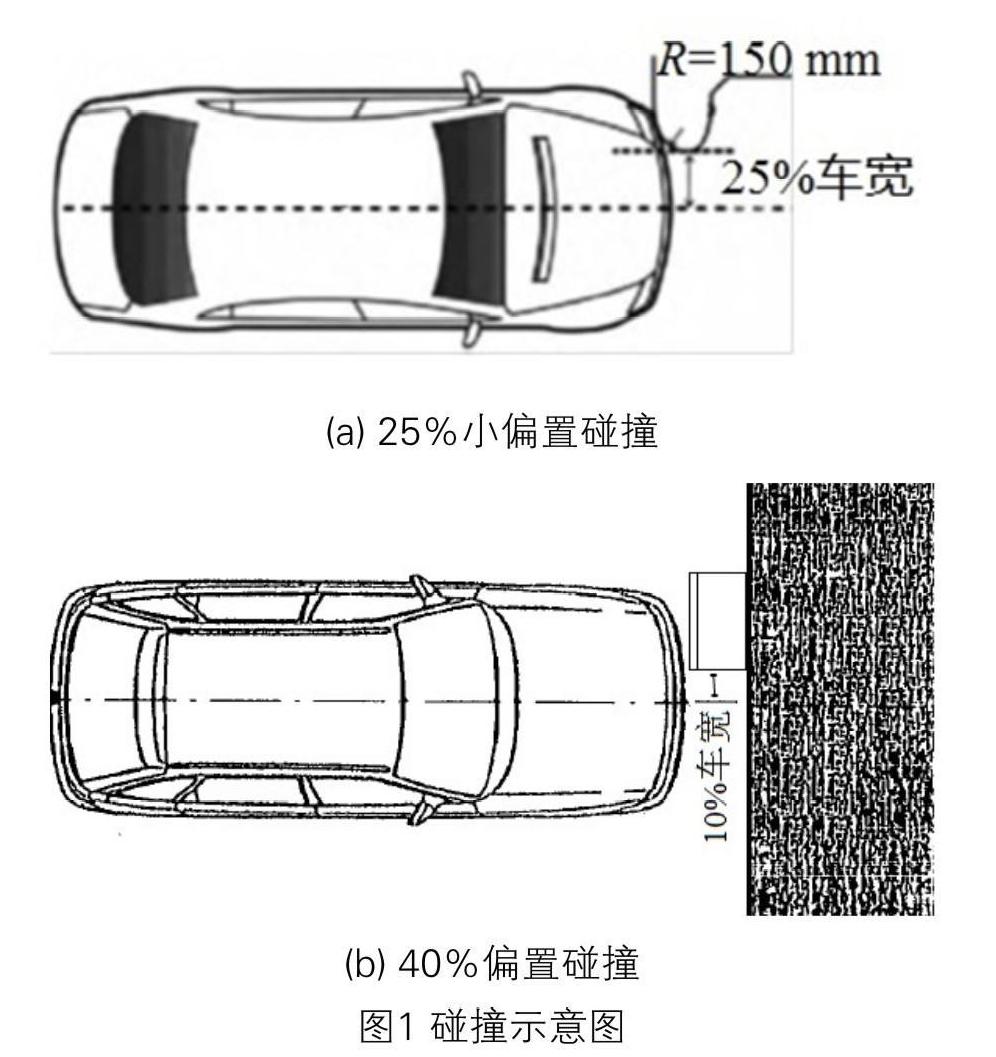

1试验工况

图1是两种不同偏置碰撞的试验示意图。IIHS25%小偏置正面碰撞中,试验车以64.4-1+1km/h的速度撞击刚体壁障,车辆前端与壁障的重叠率为车宽的25%。其中,刚体壁障与车辆接触处有一个半径为150 mm的倒角,同时,该壁障被固定在刚体墙上。C-NCAP中的40%正面偏置碰撞中,试验车以64-1+1km/h的速度撞击可变形壁障,车辆前部与壁障重叠部分为车辆宽度的40%。

试验中,小偏置碰撞中使用了一个HybridⅢ50百分位的男性假人在驾驶员位置;40%正面偏置碰撞中使用了两个HybridⅢ50百分位的男性假人在前排驾驶员位置和乘员位置。

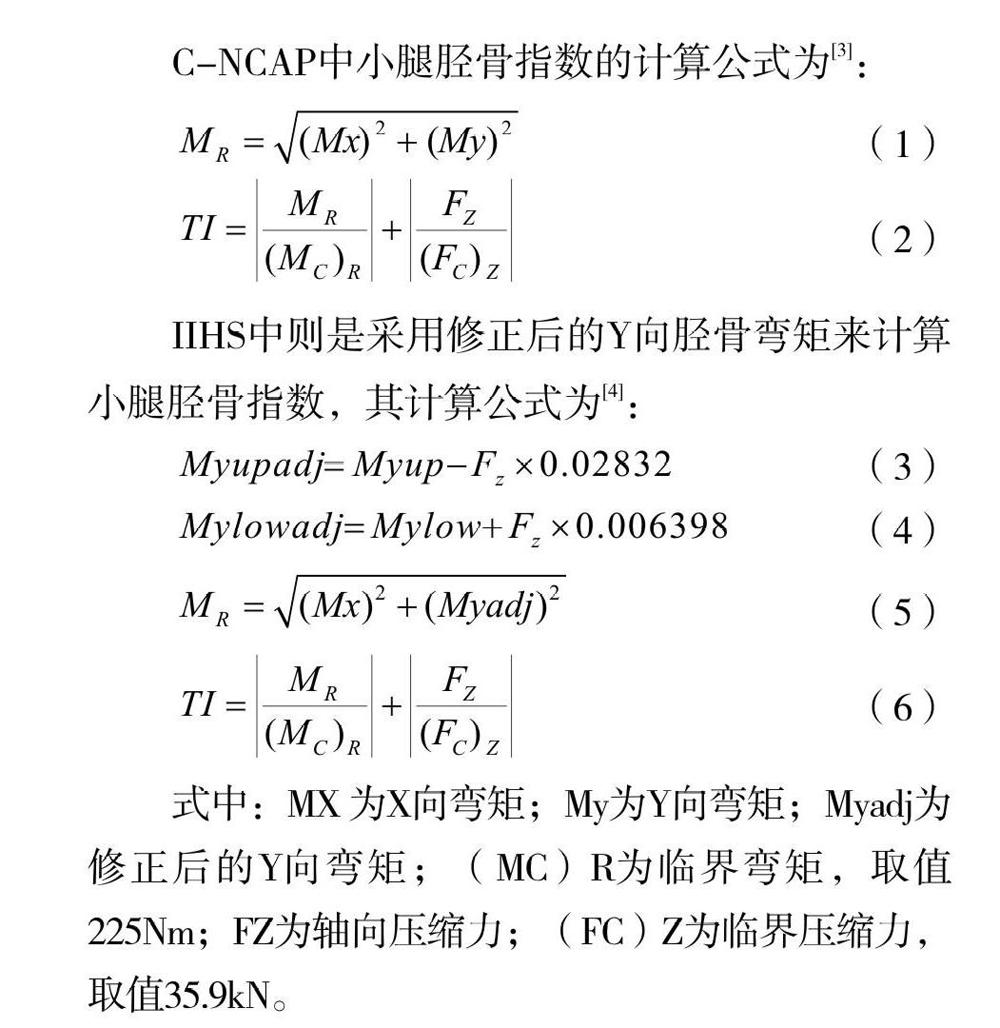

2假人腿部评价指标

根据IIHS制定的小偏置正面碰撞的评估标准,大腿评价指标有膝一大腿一髋关节损伤风险KTH、胫骨一大腿位移(膝部位移);小腿的评价指标有小腿轴向力、胫骨指数及脚部加速度,其中,KTH是由大腿压缩力积分计算而来。根据C—NCAP制定的40%正面偏置碰撞中对假人的评估标准,大腿评价指标有大腿压缩力、膝部位移;小腿的评价指标有小腿轴向压缩力及胫骨指数。与C-NCAP中40%正面偏置碰撞相比,IIHS小偏置正面碰撞对腿部的评价指标多了一项脚部加速度。

式中:MX为x向弯矩;My为Y向弯矩;Myadj为修正后的Y向弯矩;(MC)R为临界弯矩,取值225Nm;FZ为轴向压缩力;(FC)z为临界压缩力,取值35.9kN。

其中,标准在考察中膝部位移、小腿轴向力、小腿胫骨指标均取峰值,大腿力则连续计算轴向压缩力,考察累计曲线。

3试验结果

3.1假人大腿及膝部试验结果

图2是两种不同类型偏置碰撞下驾驶员大腿压缩力的对比曲线。可以明显看出,相较于40%]E面偏置碰撞,25%小偏置碰撞的左大腿压缩力与之相比较差异则非常明显,其峰值达到6.63kN。不同于左大腿压缩力,两种两种不同类型偏置碰撞的右大腿压缩力间的差异很小,大小基本一致。

图3是两种不同类型偏置碰撞下驾驶员膝部位移的对比曲线。同大腿压缩力相似,相较于40%正面偏置碰撞,25%小偏置碰撞的左腿膝部位移非常大,峰值达到16.2mm,而二者的右腿膝部位移量都比较小,均在2mm内。

综上,可以看出对于上述两种不同类型偏置碰撞,其腿部伤害值的差异主要体现在左腿上,右腿各伤害值的差异并不明显。

3.2假人小腿试验结果

由于二者差异主要体现在左腿上,故本文只列举了驾驶员的左腿伤害值对比曲线。

图4、5、6分别是两种不同类型偏置碰撞下驾驶员小腿轴向力Fz、小腿弯矩Mx、小腿弯矩My的对比曲线。从图中可以明显看出,无论是左上小腿还是左下小腿,25%小偏置碰撞中驾驶员的小腿轴向力Fz,小腿弯矩Mx、My的数值明显比40%偏置碰撞中的数值要大,最大轴向力Fz是40%偏置碰撞的三倍。

从公式(2)中可以知道,小腿胫骨指标的大小与小腿轴向力Fz,小腿弯矩Mx、My三者均有关系。在其他条件相同的情况下,三者中任意一个越大,小腿胫骨指标就会越大。对于上述三种正面碰撞,25%小偏置碰撞的小腿轴向力Fz,小腿弯矩Mx、My均比40%偏置碰撞中相应数值要大的多。所以,最终25%小偏置碰撞的驾驶员左小腿的胫骨指标比40%偏置碰撞大很多。

表1是两种不同类型偏置碰撞的驾驶员小腿胫骨指标的对比。从表1中可以看出,25%小偏置碰撞的驾驶员左小腿胫骨指标明显比40%偏置碰撞的大,进一步验证了上述分析的正确性。并且,同小腿轴向力类似,对于25%小偏置碰撞而言,驾驶员左小腿的胫骨指标明显比右小腿胫骨指标大。

4试验结果分析

图7是两种正面碰撞后的车辆状态图。之所以会出现上述试验中25%小偏置碰撞的左腿各评价指标远大于40%正面偏置碰撞,与碰撞中碰撞力的传递路径有很大关系。100%~面碰撞主要考察车辆的约束系统,而偏置碰撞则主要考察的是车身的结构强度。100%正面碰撞中碰撞力主要通过前纵梁、副车架以及双侧上边梁三条路径传递;40%偏置碰撞中碰撞力则主要通过前纵梁、副车架以及单侧上边梁等路径传递;25%小偏置碰撞中刚性壁障与车辆的碰撞避开了前纵梁,因此,碰撞力在车体前端结构的主要传递路径仅剩上边梁一条。作为正面碰撞中的主要吸能结构,前纵梁在整车碰撞过程中吸收的能量随着车身与壁障重叠率的下降而降低。40%正面偏置碰撞中仅驾驶员一侧前纵梁参与到变形吸能过程;而在25%小偏置碰撞中,碰撞位置偏向于驾驶员侧车角,完全从纵梁绕过,前纵梁仅在z轴方向产生少量弯曲变形,没能承受正面的碰撞力而产生纵向压溃变形,整个碰撞过程中基本没有起到吸能作用,所有的正面碰撞力将由纵梁之外的结构承受。没有纵梁这个主要受力构件,车身在碰撞中产生巨大的侵入量,破坏程度要远高于40%正面偏置碰撞,这些侵入量使原本狭小的假人下肢空间被进一步压缩。试验中,车门框以及驾驶员侧A柱都发生了严重的变形,车门框及A柱较大的后移量引起仪表板横梁的后移,加大了驾驶员左腿的伤害。

鉴于上述分析,小偏置正面碰撞對于车身结构及驾驶舱腿部空间的维持提出了更高的要求。优化车身前端结构,增加A柱强度,保证驾驶舱腿部生存空间,才能在碰撞中有效保护乘员。

5结论

对于本文中两种不同类型的偏置碰撞,由于车身与壁障重叠率的不同导致碰撞中产生不同的碰撞力传递路径,最终导致车身变形的差异。其中,25%小偏置碰撞对车身的破坏程度极大,试验后驾驶员侧的A柱严重变形,车身结构大量侵入到车内生存空间,故其假人腿部伤害值远大于40%正面偏置碰撞,尤其是驾驶员左腿伤害值。优化车身前端结构,增加A柱强度,最大程度保证驾驶舱腿部生存空间,才能有效提高小偏置碰撞中乘员的安全性能。