非遗产品文化认同的影响因素研究

2020-05-14黄益军吕庆华

黄益军, 吕庆华

(1.泉州师范学院 商学院,福建 泉州 362000;2.华侨大学 工商管理学院,福建 泉州 362021)

非遗产品文化认同可以界定为:消费者在对非遗产品表现形式和文化内涵做出肯定价值判断基础上,进而对非遗产品及其背后所承载的文化身份产生喜好、归属、自豪等情感的一种态度评价。有许多非遗传承人和文化企业在产品宣传推介或品牌推广中大打“文化牌”“情怀牌”,就是致力于重新获得现代人对传统文化的认同。

那么,非遗产品的文化认同受何种因素影响?这些因素能否得到实证数据的支持?这些问题现有研究尚未充分关注。Tajfel和Turner(1979)提出自尊、相似性、相异性等社会分类可能会影响认同[1],从而为后续探讨认同影响因素的研究奠定了理论基础。Bhattacharya和Sen(2003)[2]、Elbedweihy和Jayawardhena(2014)[3]的认同影响三要素框架强调了认同对象(企业、品牌等)对消费者自我定义需要的满足,因此在消费非遗产品过程中,消费者可能通过对非遗产品具体属性的感知产生文化认同。而在Lam(2012)[4]归纳的认同影响要素综合框架中,社会影响也是影响认同的重要因素之一,故本研究考虑的第二个影响因素为社会情境。此外,本研究的对象为非遗产品消费者,故拟引入消费者的个体特质因素作为第三个影响因素。

一、理论基础与研究假设

1.理论模型构建

根据以上分析,本文认为影响非遗产品文化认同的具体因素可以从个人特质、产品属性、社会情境三方面加以考虑。在个人特质的影响方面,考虑到非遗产品的文化内涵丰富、历史传承久远的特殊属性,主要引入怀旧倾向作为具体影响因素。怀旧倾向是一种个体内在的特质,受外界环境不断影响而逐渐内化。随着消费者年龄的增长,其经历的世事越来越多,岁月的痕迹会逐渐凝聚为怀旧倾向[5]。非遗产品大多数起源于农耕社会,具有一定的历史传承性。非遗产品的延续和生产主要依靠世世代代人类的传承相继,一旦停止了一项传承活动,也就消失了某项非遗产品。因此,非遗产品具有一定共同文化基因上的深层符号价值,能够唤起人们内心深处的记忆,刺激人们的消费欲望。基于此,消费者的怀旧倾向可能会影响非遗产品的文化认同。

在产品属性的影响方面,非遗产品附带着非遗本身的价值特征,即个性鲜明、声誉高、原真性强。与其他产品相比,不同地域的非遗产品往往具有差异性,从而使其具有鲜明的个性;非遗产品是历代先民创造传承的重要财富,也是一种文化记录,承载了较高的历史文化价值、审美价值、时代价值等,从而使其具有较高的声誉;非遗产品往往通过代际或师徒进行传承,保留了较高的原真性。因此,在非遗产品消费过程中,消费者可能受到产品个性[6]、产品声誉[7]、产品原真性[8-10]等的影响。

在社会情境的影响方面,参照群体(人际环境)、媒介(信息环境)等因素可能会影响非遗产品的文化认同。非遗产品一般具有比较久远的历史传承,消费者对非遗产品的消费可能伴随某种认可或口碑,从而产生信息性影响,这些影响在家人、朋友、同辈的人际交往中容易相互感染。此外,参照群体的影响可以通过社交媒介(微信、微博、微视频等)进一步传播,产生更大范围的扩散。非遗产品包含着丰富的文化内涵,承载了民族自尊心和自豪感,正日益吸引媒介的目光。通过以移动互联网为代表的媒介的传播,可能会引发消费者更多的关注与了解,进而对文化认同产生影响。

综上所述,在非遗产品消费过程中,消费者会受到个人特质、产品属性、社会情境等个人和群体诱因的刺激,从而产生情感上的文化认同。

2.研究假设

(1) 怀旧倾向与文化认同 个人通过在怀旧过程中产生大量的正面情感(如温暖、喜悦、感激、友爱、单纯、满意和甜美等)过滤掉不愉快因素而保持或强化自我认同[11]。对集体而言,怀旧也十分普遍,并同样有助于集体认同的建构与保持。怀旧是对共同体一种未满足的追寻的“集体情绪反应”。在变革时期,怀旧通过共享认同相关的信念与价值观,为人们提供情绪支撑,并在个人-群体认同中产生作用。怀旧可以“借助集体记忆,借助共享的传统,借助对共同历史和遗产的认识……保持集体认同的凝聚性”[12]。因此,不论在个人还是集体层面,非遗产品的典型怀旧产品特性都能够暗示和加强消费者的自我认同,使消费者通过记忆、态度以及情绪将非遗产品与他们的过去连接起来。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H1:怀旧倾向对非遗产品文化认同具有显著正向影响。

(2) 产品个性与文化认同 Rio(2001)将消费者对特定品牌个性与自我个性相似程度的感知视为品牌认同感形成的来源[13]。为了通过象征性消费达到展示自我或区分他人的目的,消费者通常会认同并购买与自我个性相一致的品牌。品牌个性与消费者个性越接近,越容易达到消费者的共鸣,促使消费者产生认同感。通过消费与大批量生产相区别的产品,消费者进一步巩固了他们的认同[14]。因此,形象或特征与竞争对手相区别的品牌更容易获得认同,所以,这种区别往往是可取的和正面的[15]408。非遗产品具有原创性,决定了其具有独特性、唯一性、不可再生性、不可替代性和稀缺性。通过市场,独具原创性的非遗项目和产品更容易获得文化标识力、社会认同感和市场竞争力,从而成为向社会或他人展示特定群体成员身份或凸显所属群体特征的象征物。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H2:产品个性对非遗产品文化认同具有显著正向影响。

(3) 产品声誉与文化认同 许多研究都证实自我提升是消费者与品牌密切联系的驱动力[16]。高品牌质量会通过提升品牌吸引力来促进消费者认同,在这种情况下该品牌会比其他品牌更能使消费者感知到自尊、自我一致或自我区辨[17]。非遗产品涉及民间文化的诸多方面,在精神内核、艺术价值、历史价值及舆论导向上都比较积极和正面,是中华民族千百年民间智慧的光辉成果,凝聚了本土民间文化的精华。因此,非遗产品往往经过时间的洗礼,具有良好的声誉,能获得消费者的认可和信赖。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H3:产品声誉对非遗产品文化认同具有显著正向影响。

(4) 产品原真性与文化认同 Wang(1999)提出从三个方面去理解旅游经历中的原真性概念。一为目标原真性,即基于对象物感知的内在真实。二为建构原真性。它并不是指对象物的原创性,而是指目的地管理者或服务提供者对物品真实性的建构。三为存在原真性。其与产品本身无关,主要指旅游者对其经历的主观感受[18]。借鉴Wang的观点,非遗产品的原真性与文化认同的关系也可从两方面进行分析。从非遗产品本身的原真性来看,许多非遗产品历史悠久,具有独特的品牌资产,它们不仅具有卓著的功能性价值,而且孕育和传递着丰富的情感和象征价值,让消费者产生该产品生命力强、质量可靠、工艺传承等积极联想,而与此有关的联想增强了产品的权威性,提升了消费者的非遗产品认同。例如,徽墨、歙砚、湖笔、宣纸等都具有鲜明的地域形象,已经成为当地知名的文化象征和品牌资产,其原产地的客观原真性让它们得到消费者广泛的文化认同。从非遗产品承载的文化记忆来看,其蕴含的遗产要素承载着某一具体族群的历史记忆、祖辈传承、情感价值等,这些价值通过各级的遗产评定过程,扩大了它们的影响范围,成为整个中华民族文化传承的珍贵财富。因此,非遗产品的建构原真性也影响消费者对它们的文化认同。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H4:产品原真性对非遗产品文化认同具有显著正向影响。

(5) 参照群体影响与文化认同 Wan和Chew(2013)认为个人与家庭、朋友、同事之间会相互传递共享的文化知识,通过这种特定的社会关系,个人与文化产生联系,并更倾向于认同该文化[19]。在一个充斥文化意义的世界里,产品也具有创作与界定消费者自我概念的象征意义。Mccracken(1986)认为,文化象征意义通过时尚系统、口碑、参照群体、亚文化群体、名人、媒介等转移入产品。其中,参照群体对品牌的使用行为使意义从产品转移到消费者,为与之相关的消费者提供了象征意义。这种品牌的意义与价值不仅能帮助消费者表达自我,还有助于他们创造与构建自我认同[20]。Escalas和Bettman(2009)将认同置于社会情境之下,认为消费者通过对合意的参照群体和名人所作承诺的认同,将自身与品牌结合起来[21]。参照群体对非遗产品的消费行为以及对非遗产品文化象征意义的传播,会影响个人对非遗产品文化认同感的塑造。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H5:参照群体对非遗产品文化认同具有显著正向影响。

(6) 媒介影响与文化认同 Langmia(2016)认为,当社交媒介上各方分享共有的社会、文化内容时,就能够产生有意义的交流。个人可以通过自身社交文化圈的互动来形成对他人的印象,从而产生认同[22]。张晗和卢嘉杰(2014)认为社交媒介联系是影响离散华人文化身份认同建构的重要因素[23]。董青和洪艳(2015)发现受众接触媒介体育中的中国文化内容能够在认知、情感、意向和行为四个层次上正向影响其中国文化认同[24]。从大众媒介角度,随着生活品质的提升和文化内需的显著增长,非遗产品作为承载民族记忆的活态文化资源,日益受到全社会的关注,也是社会舆论比较关注的焦点。从社交媒介角度,也存在一些非遗产品爱好者学习、交流的虚拟社区。基于以上分析,本研究提出如下假设:

H6:媒介对非遗产品文化认同具有显著正向影响。

二、研究对象与变量测量

(1) 研究对象与样本选择 本文以具有非遗产品消费经历的消费者作为研究对象,选择线上线下两种调研方式:线下主要选取福建省的厦门、漳州、泉州为调研地域,该区域是中国第一个国家级文化生态保护区,文化积淀深厚,非遗产品较为丰富多样,具有一定代表性。线上主要通过问卷星、微信、电子邮件等形式开展对其他地区的调研。

调研小组共发放问卷800份,回收781份,其中有效问卷616份,回收有效率77%。对网络问卷和现场问卷两部分数据的独立样本t检验显示:控制变量和各研究变量的F统计量及t统计量的P值均大于0.05,说明通过两种调查方式所获得的数据未呈现显著差异,可以将两组数据合并在一起进行分析。具体调研对象的人口统计学特征如下:男性占40.17%,女性占59.83%;年龄分布上以中青年为主,36岁以下的占82.08%;职业分布上公务员和事业单位人员占26.78%,专业技术人员和企业员工占24.41%,学生占38.66%;教育程度上以本科及以上为主,占总体比重的79.48%。

(2) 研究变量的测量 本文在参考文献基础上,使用量表对模型的有关变量进行测量。借鉴何佳讯(2010)[25]的CHINOS量表来测量消费者的怀旧倾向,共选取13个题项。参照Sauer等(2012)[15]406-418测量量表,共选取“该非遗产品具有与众不同的特性”“该非遗产品是独一无二的”“该非遗产品从竞争对手的产品当中脱颖而出”3个题项测量产品个性。参照Veloutsou和Moutinho(2009)[26]的量表,共选取“该非遗产品的质量是值得信任的”“该非遗产品是声誉良好的”“该非遗产品的说明是诚实的”“该非遗产品是同类产品中数一数二的”4个题项测量产品声誉。参照Bruhn等(2012)[27]和Napoli等(2014)[28]的量表,共选取“该非遗产品与过去保持一致”“该非遗产品始终保留了它的本质”、“该非遗产品的名称一直没有改变”等7个题项测量产品原真性。参照张莹(2011)[29]118量表,共选取“购买该非遗产品前,我会考虑朋友和家人的意见”“专家若推荐该非遗产品,我会买来试试看”“我会观察别人购买后的反应,来确定自己对该非遗产品的选择”“我会从别人那里了解该非遗产品的相关信息”4个题项对参照群体影响进行测量。参照张莹(2011)[29]119的量表,共选取“我对该非遗产品信息的获得主要来自媒介广告”“新闻报道的内容会影响我对该非遗产品的选择”“权威媒体的传播会影响我对该非遗产品的消费决策”“网络上该非遗产品的相关信息会影响我的购买决策”4个题项测量媒介影响。本研究采用自编的非遗产品文化认同量表来测量消费者的文化认同感,共计15个题项。

所有量表题项均采用李克特7级量表,从“完全不同意”到“完全同意”分别赋予1-7 的分值,请被试者根据自身想法进行选择,分值越大则该变量得分越高。

三、数据检验与模型拟合

(1) 数据检验 本研究主要变量均达到0.01水平的显著相关,且变量间的相关系数在0.122-0.710之间,即变量间中低度相关。共线性诊断结果显示:变量间容忍度值介于0.408-0.866之间(一般判别标准是大于0.1),方差膨胀因素(VIF)介于1.155-2.453之间(一般判别标准是小于10),说明变量间的共线性可以接受[30]。

测量量表各变量的Cronbach’s α系数均大于0.7,各题项的CITC值均大于0.4,表明量表的信度较为理想。产品声誉的α系数为0.856,删除第四个题项后,α系数提高为0.870,因此删除该题项。媒介影响的α系数为0.803,删除第一个题项后,α系数提高为0.825,因此删除该题项。

本研究主要采用组合信度(CR)和平均方差抽取量(AVE)来检验收敛效度。各变量的组合信度值均在0.6以上。量表各构面AVE均在0.5以上,表示量表的收敛效度比较理想。Fornell和Larcker(1981)[31]提出可以用AVE 均方根和相关系数进行比较的方法,对量表的区别效度进行检验。本研究各变量的AVE 均方根都大于因子间的相关系数,可见量表具有良好的区别效度。

(2) 整体模型拟合 本研究的变量较多,且多为潜变量,采用结构方程进行分析,可以同时考虑因子与题项之间的关系以及因子与因子之间的关系,从而避免单独建立模型带来的问题。将相关数据导入AMOS22.0,构建整体模型M1。经过在同一变量的指标之间释放误差方差共变,改进后的模型M1的拟合优度指标如下:CMIN/DF=2.098,GFI=0.873,AGFI=0.853,NFI=0.900,RFI=0.889,IFI=0.945,TLI=0.939,CFI=0.945,RMSEA=0.042。吴明隆(2013)[32]综合各学者看法,认为卡方自由度比应小于3,GFI、NFI、CFI等系数值应大于0.9,RMSEA应小于0.08。本研究GFI和AGFI接近0.9,CMIN/DF小于3,RFI接近0.9,NFI、IFI、TLI、CFI等均超过0.9,RMSEA小于0.08,表明整体模型拟合的适配度可以接受。

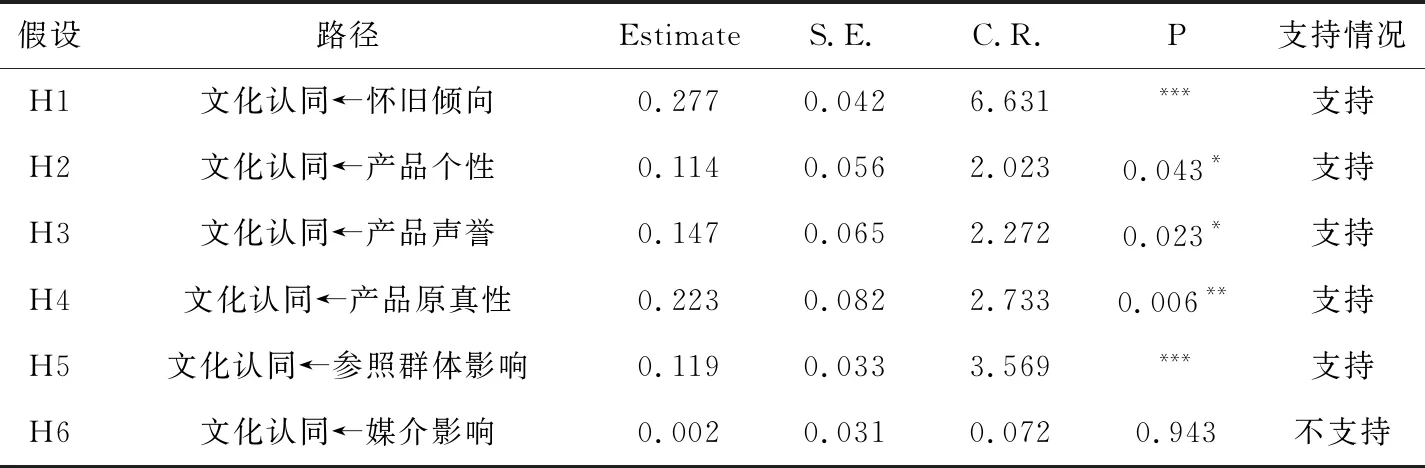

从表1看出,怀旧倾向、参照群体影响对文化认同的标准化路径系数为正,且达到0.001以上的显著性,假设H1、H5得到验证。产品原真性对文化认同的标准化路径系数为正,且达到0.01以上的显著性,假设H4得到验证。产品个性、产品声誉对文化认同的标准化路径系数为正,且达到0.05以上的显著性,假设H2、H3得到验证。媒介影响对文化认同的标准化路径系数未能达到0.05以上的显著性,假设H6未能获得数据支持。

表1 M1的路径系数估计

注:*、**和***分别表示在5%、1%和0.1%的统计水平下显著。

四、结论与建议

(1) 研究结论 怀旧倾向、产品个性、产品声誉、产品原真性、参照群体对非遗产品文化认同的形成具有显著正向影响。在非遗产品消费中,产品个性、产品的原真性是影响文化认同的重要前因变量。文化认同的形成和塑造离不开与家庭、社区、社会当中个人或群体的交流,本研究验证了参照群体对文化认同建构同样具有显著正向影响。媒介对文化认同的影响(H6)未能获得数据支持(P=0.943),可能的原因在于:其一,与媒体所传播的内容有关。对于非遗的产品化开发,无论在政策制定层面,抑或在学术研究层面,不同学科背景的专家对此意见并不一致,反映在媒介的宣传报道上,更多以非遗保护为主,而对非遗产品属性涉及较少,间接影响了受众对非遗产品的文化认同。其二,与媒体传播比较狭窄有关。在信息社会,消费者面临海量媒介信息的包围,与一些社会、娱乐热点相比,非遗产品的关注者相对比较小众或单一,倒逼媒介“守门人”在进行信息传播选择时,会以热点、劲爆信息为主,而有意无意回避非遗产品的相关信息,相关的非遗产品传播平台数量也相对较少,这些都可能影响非遗产品文化认同感的形成。

(2) 对策建议 本研究的若干发现对非遗传承人及文化企业具有如下管理启示:

第一,利用怀旧设计包装、怀旧氛围营造等途径,诱发消费者产生怀旧消费行为。一是虽然非遗产品是典型的怀旧产品,但传承人或企业在产品设计、形式、包装等方面可以进一步增强怀旧元素,如通过怀旧包装和广告,把消费者记忆中熟悉的颜色、声音、气味、形状等融入非遗产品的外部特征和性能中,使消费者看到产品后能够产生强烈的怀旧情感。二是可以在非遗产品展演场所或售贩店铺,利用展陈布置、POP广告、现场产品展示、DIY等方式营造怀旧氛围,缩短消费者从怀旧情感认同到怀旧消费行为反应的时间。

第二,凸显非遗产品的个性,提升非遗产品的声誉,传承非遗产品的原真性。一是可以在非遗产品设计上加强DIY、定制化等,特别是传统技艺类、传统美术类非遗产品,更是具有天然优势。在传播非遗品牌个性方面,可以通过选择个性化名人(甚至非遗传承人自身)代言、在广告中展示典型的非遗产品使用者的活动情境等方式,让消费者个性与非遗产品个性产生关联。二是传承人或企业要加大对外宣传推介,积极参加推荐会、博览会等各类平台,努力提升自身的知名度。另外,还应承担更多的社会责任,如慈善捐赠、绿色生产、扶贫致富等。三是传承非遗产品的原真性。应维持非遗产品鲜明的地域形象,加强地理标识保护,保持非遗产品原汁原味的形式或内涵,如传统的展演形式、传承神秘的配方、正宗的产地或原料等,并通过知识产权保护、广告、公关等传播和推广非遗产品的原真实要素。同时,非遗产品本身具有一定的流变性,而消费者的偏好或选择也会随着时间发生变化,传承人或企业也要与时俱进,在保留非遗产品核心价值不变的前提下,在表现形式、产品包装、造型设计等方面可以进行一些创新,以满足消费者多样化的选择,更好地融入现代人的生活。

第三,重视参照群体、媒介在非遗产品营销中的作用。一是仔细研究参照群体对具有购买决策权的消费者的动态影响,制定针对性的营销战略。如对一些戏曲类非遗产品来说,家庭成员特别是长辈的影响往往是主要的,在营销中就要注意这类参照群体的影响。二是在广告或人员销售过程中利用一些意见领袖,如利用具有强烈吸引力的名人、明星或专家为广告代言,或向意见领袖提供高级信息、赠送非遗产品等。虽然媒介对非遗产品文化认同的影响并不显著,但在现代社会,传统媒介特别是电视仍然在人们的生活中扮演着重要的角色,传承人和企业应争取到各类电视媒介上去展示、传播自身。同时,利用在线社交媒体,建设非遗产品虚拟社区。营销人员可以通过各种网络虚拟社区、在线社交网站、消费者评论网站建设非遗品牌社区,鼓励在线群体或个体进行交流,也可以通过网络博客、企业(或个人)微信公众号、网上日记等进行宣传推介。

出于笔者资源的限制和问卷的专业程度,所选取的正式调研样本大多数是具有较高学历的年轻群体。今后可以对研究样本进行拓展,尽可能在各个年龄段、职业、社会阶层之间做到科学抽样,并将拓展后的样本带入理论模型进行分析检验,将结论与本研究结论相比较。同时,论文采用的问卷调研方法在研究动态性和确定变量间因果关系上存在一定的局限。如Lam等(2013)就指出,消费者对新品牌的认同会随时间而改变,呈倒U型轨迹[33]。在今后的研究中,可以考虑采取历时性调查或实验法,增加研究的理论深度。