企业跨体系数字化转型与管理适应性变革

2020-05-13肖静华

摘 要:现有探讨企业数字化转型的研究尽管指出了从工业化到数字化的转型是一种根本性变革,并分析了数字化与工业化的具体差异,但对于为什么这一转型是一种根本性变革,即对于企业数字化转型的跨体系性质,目前还缺乏整合性研究。本文研究表明:一方面,驱动因素的改变,使工业化体系和数字化体系的资源属性和信息结构发生了根本性变化,由此引致企业边界、市场基础、组织结构、市场结构及价值实现均发生了系统性变革,因此,企业从工业化向数字化的转型是跨体系转型而非同一体系内的转型;另一方面,管理适应性变革是企业突破工业化体系的路徑依赖、构造数字化体系的新路径,是实现跨体系转型的关键,其中,适应性组织学习是管理适应性变革的重要方式。这一研究阐释了企业跨体系转型的根本原因,从企业层面揭示了新一代数字技术与实体经济深度融合的内在机制。这些结论对于企业数字化转型的理论具有知识增进的价值,对企业数字化转型的实践亦具有管理启示的意义。

关键词:企业数字化转型;跨体系转型;管理适应性变革;数字经济发展

中图分类号:F272 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)04-0037-13

党的十九大报告指出,要推动互联网、大数据、人工智能与实体经济的深度融合,加快建设制造强国,支持传统产业转型升级。党的十九届四中全会进一步将数据确认为劳动、资本、土地、知识、技术和管理之后的第七种生产要素,反映了最具时代特征的生产要素的重要变化。同时,大量研究表明,信息技术尤其是新一代数字技术在各行业的深度应用,成为经济增长的重要推动因素[1]。在这种理论共识和数字经济发展战略的背景下,企业数字化转型日益成为学术界关注的热点问题。

企业数字化转型既是产业层面信息化与工业化深度融合的微观体现,又是企业层面从工业化体系迈向数字化体系的创新标志。探讨企业数字化转型管理创新,不仅是理论对实践探索的回应,而且是实践对理论的推动,有助于促进产业经济与管理理论的创新。企业数字化转型本质上是新一代数字技术与实体经济深度融合的体现,因此,对新一代数字技术与实体经济深度融合的剖析,离不开对企业数字化转型的探讨。同时,在数据作为生产要素的新情境下,探讨企业数字化转型管理创新具有更为重要的理论价值和政策意义。

企业数字化转型管理创新的研究已有丰富的成果,主要可归纳为以下四个方面:一是从企业数字化转型结果视角,分析数字化转型对企业绩效的影响[2];二是从企业数字化转型过程视角,探讨企业在不同管理领域的转型过程和实现路径、转型所需的资源和能力,以及推动转型的管理措施等[3];三是从技术创新与应用视角,分析数字化体系与工业化体系在组织结构、业务体系和商业模式等方面的差异,认为从工业化体系到数字化体系的转型是根本性变革[4];四是从行业或产业应用视角,开展企业数字化转型的行业调查、产业政策及管理策略研究,提供企业数字化转型的实践案例和数据。

上述四方面的研究无疑对企业数字化转型研究发挥了重要推动作用,但总体而言,企业数字化转型结果视角的研究主要关注转型对企业绩效的影响,企业数字化转型过程视角的研究聚焦于讨论转型的过程和路径,技术创新与应用视角的研究着重分析数字化体系与工业化体系的具体差异,行业应用视角的研究主要提供企业的转型案例和数据。对于为什么从工业化到数字化的转型是一种根本性变革,即对于企业数字化转型的跨体系性质,目前还缺乏整合性探讨。因此,对这一问题进行讨论,是深入理解和分析企业数字化转型的前提。笔者于2017年提出了企业跨体系转型这一概念[5],从技术和流程变革的角度探讨了企业跨体系数字化转型的管理创新,但尚未剖析跨体系的内在逻辑。本文在上述研究的基础上,对这一问题展开进一步探析,以推进企业数字化转型的理论研究。

一、企业跨体系数字化转型的关键驱动因素

根据相关文献研究和企业管理实践,这里主要从关键驱动因素、资源属性、信息结构和价值实现四个方面刻画工业化体系和数字化体系,以此探讨两者的跨体系性质。先通过分析企业数字化转型的关键驱动因素,回答为什么会形成工业化向数字化的跨体系转型这一问题;然后通过比较工业化体系与数字化体系内在机制的差异,回答为什么企业从工业化到数字化的转型是跨体系转型这一问题。

从工业化理论来看,技术进步、人口变迁、贸易扩张、人力资本累积和制度变革构成工业化体系的五个主要驱动因素。其中,技术进步带动了全要素生产率的增长,有效推动了工业化的发展。人口的变迁会造成劳动力成本的变动,从而引发资本对劳动的替代,同时,随着工业化进程的推进,社会对非技能型劳动的需求逐步转变为对技能型劳动的需求,因为技术投入和创新会提高技能型劳动的生产率,进而提高全要素生产率。贸易的扩张,尤其是出口能在阻止一国技术报酬率下降的同时持续提高该国的技术报酬率,从而成为经济增长的发动机之一。从内生性因素来看,“干中学”、教育投资等人力资本的积累也构成推动工业化发展的源泉之一。另一个推动工业经济增长的因素是制度变革,通过劳动、土地、资本等产权制度的改革,以及推动银行、股票等金融服务的发展,能有效降低社会的协调成本,使工业化不断升级。

从数字化转型和创新的相关研究成果可以看出,新一代数字技术、商业模式、竞争模式、新型人力资本积累和相应的制度变革,构成企业数字化转型的关键驱动因素。其中,由5G网络、边缘计算、工业互联网、物联网、云计算、大数据、区块链、AI等构成的新一代数字技术,尤其是数字技术与实体经济的深度融合,对经济结构、产业发展及企业组织等形成了重大影响[6],构成熊彼特所说的颠覆性创新力量,成为企业跨体系数字化转型最重要的推动因素。

新一代数字技术带来了技术、产品及市场的一系列创新,成为推动工业化向数字化跨体系转型的直接因素,还通过引发商业模式、竞争模式、新型人力资本及相关制度的重大变革,推动工业化向数字化的跨体系转型(见图1,下页)。

首先,新一代数字技术通过引发用户行为和价值的变化,使商业模式发生了根本性变革。在工业化体系中,长期以来都强调用户参与企业创新的重要性,市场权力逐步从制造商主导到中间商主导,再向用户主导转移,企业只有让用户参与创新,才能逃脱价格战的陷阱。然而,由于用户参与的难度大、成本高,因而一直以来用户的参与都只是在非常有限的范围内进行。新一代数字技术不仅通过信息的透明降低了企业与用户的信息不对称程度,而且通过信息的即时交互使用户广泛介入企业的运作过程,使松散的用户个体凝聚成为有价值的群体,形成用户增权。随着用户增权程度的提升,逐步形成了以企业与用户互动为基础的各种新型商业模式,如猪八戒、抖音和滴滴等。这些商业模式的出现对传统企业构成了较大冲击,使企业与用户之间的协同比以前更为迫切和重要,因此,企业需要从原有以企业为主导转向与用户紧密互动的商业模式,推动商业模式的根本变革[7]。

其次,新一代数字技术通过形成大量异质竞争者,使竞争模式发生了根本性变革。在工业化体系中,竞争主要是在同行中进行,因为跨界者通常会因为领域知识的缺乏、技术的壁垒等而面临极高的风险。然而,新一代数字技术孵化出大量的新型数字化企业,这些企业突破了传统意义的行业壁垒,如阿里巴巴进入支付行业,美团进入家居服务、零售等多个行业,抖音进入美妆行业等,形成了基于规模经济、范围经济和网络经济相结合的跨界竞争[8]。新一代数字技术的应用形成了复杂的网络连接和场景变化,使企业边界和行业边界日益模糊,打破了按行业划分的竞争格局。市场快速多变且纷繁复杂,企业很难再以原有的方式维持竞争优势,由此形成了竞争模式的根本变革。

再次,新一代数字技术通过与劳动相结合形成人机协同效应,使人力资本积累过程和方式发生了根本性变革。工业化体系主要依靠“干中学”、教育投入等方式进行人力资本积累,数字化体系中基于大数据和AI的劳动不仅夯实和补充了人力资本存量,而且提高了人力资本增量的速度,扩大了以往纯粹人类劳动难以触及的知识边界,形成对既有人力资源的替代和互补[6]。例如,在工业化体系中,拥有丰富经验的技师往往难以被模仿和替代,但在数字化体系中,通过不断迭代的机器学习,AI模型可以对这些技师的工作形成替代。又如,借助大数据和AI模型,企业管理者可以迅速作出投资或兼并的决策,形成对既有人力资本积累的互补。这种新型人力资本的积累方式使企业和个人必须进行能力调整,推动人力资本的根本变革。

最后,新一代数字技术促使社会经济的相关制度发生了根本性变革。例如,信任对市场经济的有效运行发挥着核心作用,诺贝尔经济学奖获得者肯尼思·阿罗指出,信任是市场经济的灵魂,缺乏信任是市场经济落后的主要原因之一。随着新一代数字技术在各个领域的应用,社会交换中的技术契约正在形成[9],构成独立于社会契约但又与社会契约紧密相连的技术信任。在宏观层面,新一代数字技术带来的创新机遇促使国家出台了一系列相关的产业政策和激励制度,这些政策和制度有效推动了技术的应用进程,如基于区块链的科技金融创新等。由此,形成了社会经济制度的根本变革。

综上所述,新一代数字技术、商业模式、竞争模式、新型人力资本和相关制度的变革构成企业从工业化向数字化跨体系转型的关键驱动因素,以动力和压力两种方式推动传统企业从工业化体系转向数字化体系。

二、企业跨体系数字化转型的内在机制

托马斯·库恩提出了“范式转变”的概念,强调范式的转变是一种整体性、结构性的转变,新旧范式之间存在本质区别。如果工业化体系与数字化体系是两种范式的话,那么,这两种体系的本质区别是由什么构成的?通过文献梳理和归纳,我们认为,由上述关键驱动因素引发的资源属性变化和信息结构改变是工业化和数字化成为两种体系的根本原因,同时,资源属性的变化引发了企业边界和市场基础的变化,信息结构的改变引发了组织结构和市场结构的变革,并进一步推动了价值实现方式的变革。

(一)资源属性的变化及其引发的企业边界和市场基础变革

1.资源属性的变化

威廉·配第将农业经济时代的生产要素概括为:劳动是财富之父,土地是财富之母。劳动和土地成为农业经济的两大生产要素。随着工业化的推进,资本、知识、技术和管理逐步纳入生产要素的范畴,成为企业重要的竞争资源。从工业化的发展来看,经济体在工业化起飞阶段主要使用的是非技能型技术,随着技术密集和资本密集程度的提高,资本和技术的投入增长率逐渐高于劳动力的投入增长率,形成资本深化,推动工业化水平的提升。当步入工业化的后期,经济体中企业家、新兴技术与资本、教育及管理等知识要素相结合的投入增长率,又高于单纯的资本和技术投入的增长率。

从生产要素的构成来看,在工业化体系中,企业的资源属性主要表现为稀缺、独占和相对静态[10]。以此为基础,形成规模经济和范围经济,追求规模经济和范围经济成为工业化发展的两个基本目标。在上百年的工业化进程中,企业的发展和扩张均受到不同程度规模报酬递减的约束。诚然,工业化体系内的企业一直在进行资源利用和生产效率的边际改进,不断提升工业化的效率,但规模报酬递减的规律没有发生本质改变。

新一代数字技术的出现和应用改变了工业化体系的资源属性,丰裕、共享和动态的特征日益明显[11]。这主要表现在三个方面:第一,新一代数字技术通过将所有实体运作进行数字化反映,部分改变了资源的形态、性质和结构,形成与物理资源对应的数据资源。这些数据资源具有标准化和结构化特征,可以被高效地扩散、吸收、调整或传播,使资源具有了高度的流动性。第二,新一代數字技术形成的数据资源具有高固定成本和低边际成本特征,可以低成本地复制和几乎无差错地储存、传递,使以往核心资源的稀缺性和独占性被部分打破。第三,新一代数字技术改变了资源的价值特征和价值创造方式,资源被数字化后可以新的方式不断加以利用,产生持续的价值,从而成为企业重要的战略资源[12]。

通过资源属性的变化,数字化体系形成以数据为核心的新型资源,同时,使劳动、土地、资本、知识、技术和管理等生产要素的属性特征也发生不同程度的改变。例如,在工业化体系中,劳动受到跨国或跨地域的流动限制,全球劳动资源难以高效配置,但在工业互联网、云计算、大数据等数字技术的支持下,全球劳动资源可以形成虚拟聚集和跨时区协同,涌现全球众包、外包、7×24小时不间断产品开发等创新模式,突破了劳动资源的时空条件约束。由此,随着新一代数字技术的普及应用,企业员工从固定岗位的被管理者角色逐步转变为自主发展和全球共享的角色。

劳动、知识、技术和管理等资源的数字化,又进一步丰富了数据资源。企业以不同的方式对数据资源进行重复或组合利用,突破并改变了传统规模经济和范围经济条件的约束,使数字化体系中的企业资源属性表现为丰裕、共享和流动,具有显著的高固定成本与低边际成本特征[13]。由此可见,资源属性的变化是构成工业化体系与数字化体系本质区别的一个重要原因。

2.企业边界的变化

在工业化体系中,企业的规模边界主要由劳动、土地、资本等有形资源决定,企业的能力边界主要由知识、技术和管理等无形资源决定。能力边界构成企业边界的核心属性,决定企业规模边界的变动方向。资源的稀缺、独占和相对静态性,使资源难以快速流动和变化,因此,工业化体系的企业边界是相对确定的。

在数字化体系中,数据日益构成企业重要的战略资源,与此同时,劳动、管理等资源也通过不断的数据化,形成虚拟聚合与重组。资源的快速流动和变动不仅使企业规模边界的变动方向不确定,而且使企业能力边界的变动方向不确定。由于数据资源化和资源数据化过程中存在大量的组合可能,因而资源属性的变化使企业边界变动的方向具有很强的不确定性。一方面,企业内部的数据资源流動会降低内部协调成本而使企业边界扩大,容易形成跨界颠覆创新,组织的平台化和生态化变得更为有效;另一方面,外部市场的数据资源流动又会降低企业外部协调成本而使企业边界收缩,形成外包、众包、开放式创新等各种合作模式,组织的小型化和专业化也变得更为高效。由此,在数字化体系下,企业边界的变动更加柔性和灵活[14]。

3.市场基础的变化

通过资源属性的改变,数字化体系中以数据为核心的资源具有丰裕、共享和动态的特征,从而使生产呈现高固定成本、低边际成本的特征,突破了工业化体系的规模经济和范围经济限制,形成更低成本的规模经济和范围经济,以及将规模经济和范围经济充分融合的网络经济和数字经济。理论上,由于边际成本趋于零,加之正反馈、网络外部性和溢出效应,网络经济和数字经济呈现较强的规模报酬递增效应,对传统产业和市场基础形成创造性破坏[13]。

同时,数字经济中供给与需求均衡的不存在性或随机性特征也变得越来越显著,因为数字化体系下均衡越来越被随机性或复杂性所取代,总体均衡与局部均衡之间的结构或关系有可能更多地被二级乃至三级局部均衡所取代,类似福利经济学中难以求得帕累托最优转而寻求次优解那样。由此,数字化体系下的网络经济和数字经济特征又会影响规模经济和范围经济,使规模与效率之间的关系不再遵循工业化体系下的线性逻辑,而是呈现非线性的特征,市场环境的不确定性增大。

(二)信息结构的改变及其引发的组织结构和市场结构变革

1.信息结构的改变

工业化体系的信息结构源于工业化的技术和经济基础。受制于获取信息的技术条件和组织条件,工业化体系的信息结构具有时间上滞后和断点、粒度上较粗、内容上不完整等特征,尽管经历了上百年的工业化发展,但信息的不及时、不连续、不细化和不完整一直没有发生质的变化[15]。诚然,随着信息通信技术(ICT)的出现和应用,企业获取和利用信息的速度在不断加快,广度在不断扩大,深度在不断加深,如企业资源计划(ERP)、供应链管理(SCM)、客户关系管理(SCM)等信息系统的应用有效提升了企业利用信息的效率,但总体上只是使信息的不及时、不连续、不细化和不完整程度得到了降低,本质依然没有改变。

5G网络、边缘计算、工业互联网、物联网、云计算、大数据、区块链、AI等新一代数字技术的出现和广泛的商业应用,使信息结构出现了质的改变。由于采集、传输、交互和存储信息的技术日益增强,可以不间断地采集和存储所有联网信息,由此,信息结构的特征转变为及时、连续、细化和完整,企业才真正进入数字化时代[16]。在数字化体系下,分布式信息结构和共享式网络平台提供了企业内外高度协同的实时信息交互,不仅极大降低了企业内外部的交易成本和运作成本,而且产生了大量的创新应用,如滴滴、美团等,从而提升了企业的创新绩效。

从组织生态学角度来看,信息结构从不及时、不连续、不细化和不完整变为及时、连续、细化和完整,对组织而言是一种结构性的变革,使组织的运作从机械式运作转变为生命式运作。生物学的研究表明,生命体所需的蛋白质都由DNA编码,组织这一复杂系统运作的信息都由DNA提供,这些信息是细致入微、从不间断的,因为系统不仅需要结构上的空间协调,而且需要时间上的动态协调,从而使生命体能够进行自我组织和自我调节[17]。由此可见,只有在数字化体系中,企业的信息才能达到类似DNA结构所需的及时、连续、细化和完整的主要特征,企业的运行才能类似于生命体的运行。

在工业化体系中,不及时、不连续、不细化和不完整的信息结构使企业只能通过有限、静态、滞后的信息进行各种决策,形成的管理特征是串联式、封闭式、机械式和科层式的。在数字化体系中,及时、连续、细化和完整的信息结构使企业能够通过全样、动态、即时的信息进行各种决策,形成的管理特征是模块式、开放式、生态式和自组织的[18]。企业像生命体一样运行,有赖于从最微观到最宏观的连续信息能高度协同。连续信息就是当今的大数据,高度协同则是靠智能算法,因此,只有新一代数字技术才能形成生命式的组织。如果组织的信息结构不能具备与生命体类似的信息结构,就只能采取机械式的运行模式。由此可见,信息结构的改变是构成工业化体系与数字化体系本质区别的另一个重要原因。

2.组织结构的变革

鉴于信息结构的不及时、不连续、不细化和不完整特征,工业化体系一直采用科层制的组织结构进行运作管理。以麦当劳为例,其制度建构有四个核心:一是效率,员工被训练成按标准操作流程行动,以提高效率;二是量化,强调产品质量和服务提供的可计算性,员工的一切工作均可量化;三是标准化,通过建立各种标准,确保产品和服务在任何区域和时间的标准化;四是控制,通过采取分隔线、有限餐点组合、少量选项等措施进行强制性的管控[19]。麦当劳的制度建构充分反映了工业化体系的组织结构特征,即在有限信息的情况下保证效率的最大化。

在从工业化体系向数字化体系的转型中,由于信息结构转变为及时、连续、细化和完整的特征,机械型组织的科层制得以变革为数字化体系生态型组织的网格制。在计算机领域,网格是指将分散于网络上的信息及信息存储、处理能力等整合成比单一信息及处理能力强大得多的一种融合与共享方式。网格通过使用标准、开放、通用的协议和界面来协调非集中控制的资源,以获得高水平的服务质量,具有可扩充性和可选择性、多层次上的异构性、难以预测的结构、难以预测的动态行为,以及多管理区域的特征[20]。本文借助网格的概念,提出数字化体系的网格制(Grid-system)结构,与工业化体系的科层制结构相对应。网格制的组织结构是指数字化体系下组织通过网络化、扁平化、模块化、平台化等方式来协调资源,以实现组织生态系统的制度安排。在网格制的组织结构下,资源的集中和分散是相对的和变动的,具有管理边界的可扩充性和可选择性、多层次的规则异构性、多主体的决策自主性以及多管理区域灵活组合的特征。从这个角度来看,现有研究中的网络化组织、扁平化组织、模块化组织、平台化组织、生态型组织等均属于不同表现形态的網格制结构。

由于信息的不及时、不连续、不细化和不完整,工业化体系需要通过科层制的等级治理规则、金字塔权力及标准化行动来进行组织的管控和决策。与此不同,由于信息的及时、连续、细化和完整,数字化体系可以通过网格制的平等治理规则、多中心权力及非标准化行动来进行组织的运作。网格制具有“分散、自主、模糊、平等、多元”等创新特征,与工业化体系科层制的“统一、服从、精准、等级、单一”等效率特征形成巨大差异。

3.市场结构的变革

信息结构发生的根本性变化,使得从工业化体系到数字化体系的市场结构有了极大改变。工业化体系的市场结构主要表现为垄断、竞争和竞合,波特的竞争优势理论充分反映了工业化体系市场结构的企业战略特征。与此同时,随着竞争的加剧,企业也需要通过战略合作保持和提升竞争力,由此催生了如战略联盟、协同研发、供应链协作及战略网络等类型的合作与竞合战略。

在数字化体系中,由信息结构变化引发的商业模式创新,使市场结构主要表现为合作、共享和生态等特征,即使是垄断性较高的平台企业,也需要通过广泛的合作与共享来形成平台生态,这样才能得到持续发展。企业通过构建资源共享、价值共创和共生发展的数据化合作资产,进行多种合作和共享模式的战略选择,形成数字化体系的战略创新[21]。大量文献指出,平台作为数字化体系中构建企业间网络的重要媒介,为以往难以产生交易关系的不同行业企业,以及企业与消费者之间带来了合作和共享资源的机会[22]。由此,商业生态系统将逐步替代传统意义上的市场结构,形成互联化价值、开放性创新和平台化生态等多元化的结构形态[12]。

(三)资源属性与信息结构改变推动价值实现的变革

资源属性的变化和信息结构的改变,使数字化体系的价值实现与工业化体系的价值实现特征呈现显著的差异。尽管工业化体系通过大规模制造、大规模定制、精益制造和柔性制造等技术进步不断突破规模报酬递减的限制,通过各种技术创新和管理变革来处理规模经济的效率与范围经济的灵活之间的关系,实现对消费者需求个性化与生产成本最小化之间的平衡,但总体上价值实现依然受规模报酬递减的约束。在工业化体系下,一方面,企业的价值获取主要依赖所提供的产品和服务,因此,价值实现方式往往是单维的,受数量、成本和价格的影响;另一方面,企业的价值提升主要是沿价值链攀升,表现为微笑曲线式的价值提升方式。

与此不同的是,通过企业边界、市场基础、组织结构及市场结构的变革,数字化体系使企业总体呈现规模报酬递增的价值实现特征。一方面,企业通过对数据资源的充分利用和开展多种方式的跨界合作,能够创造出除产品和服务之外的新利润来源,形成多维赢利模式,拓展价值实现的空间[23];另一方面,在数字化的价值网络中,企业既可以沿价值链攀升,又可以在随机价值曲面中获取跨界价值、动态价值等报酬递增优势,表现为随机曲面的价值提升方式[5]。由此可见,与工业化体系相比,数字化体系下企业的价值实现有了本质改变。

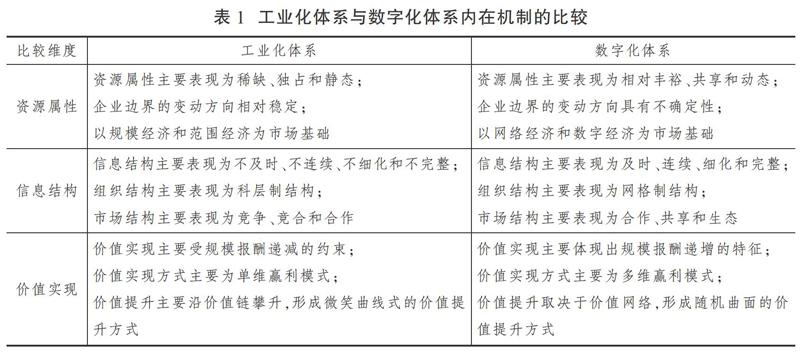

(四)工业化体系与数字化体系内在机制的比较

上文从资源属性、信息结构和价值实现三个方面对工业化体系与数字化体系内在机制之间的差异进行了归纳(见表1,下页)。由此,可以给出两种体系的定义:工业化体系是指基于工业化资源属性和信息结构而形成的经济系统。工业化资源属性主要表现为稀缺、独占和静态的特征,信息结构主要表现为不及时、不连续、不细化和不完整的特征,价值实现主要受规模报酬递减的约束。数字化体系是指基于数字化资源属性和信息结构形成的经济系统。其中,数字化资源属性主要表现为相对丰裕、共享和动态的特征,信息结构主要表现为及时、连续、细化和完整的特征,价值实现主要体现出规模报酬递增的特征。二者的系统性差异表明其属于两种不同的体系,因此,从工业化到数字化是跨体系转型,而不是同一体系内从低级到高级阶段的转型。

三、管理适应性变革是企业跨体系数字化转型的关键

既然从工业化到数字化是跨体系转型而不是工业化的高级阶段,那么,企业如何才能实现跨体系转型呢?我们认为,管理适应性变革是企业跨体系数字化转型的关键。

(一)管理适应性变革是企业实现跨体系转型的核心基础

从生物学的定义来看,适应是指个体或系统通过改善遗传或行为特征从而更好地适应环境变化,并通过遗传保留下相应的特征。从组织理论的角度来看,管理适应性是指组织通过管理来对环境变化作出合适的反应[24]。因此,管理适应性主要是解决组织不确定预期结果的复杂反馈与非线性问题,而不是单纯地追求组织的管理效率。例如,Ostrom将管理适应性视为社会生态系统分析框架中治理体系运行的一种理想状态,力求构建治理体系在复杂动态环境中的应变能力[25]。

现有研究表明,企业的管理适应性可以从三个不同的方面来分析:从行业层面来看,企业的管理适应性表现为能适应环境的就生存,不适应的就被淘汰;从企业层面来看,企业的管理适应性表现为不同程度的适应,高绩效的企业通常意味着高适应性,低绩效的企业则意味着低适应性;从企业发展阶段来看,企业的管理适应性表现为在不同阶段有高有低,或适应的时间长度各不相同。

一般而言,在相对稳定的发展阶段,企业会通过不断学习、提升能力来提高对环境的适应性。然而,当环境出现重大变化时,企业往往会由于既有的路径依赖而难以适应新的环境。从前述分析可以看出,从工业化到数字化是跨体系的转型,这对传统企业而言就是环境的重大变化。传统企业在工业化体系中积累的适应性,会使其难以适应数字化体系,因此,企业跨体系数字化转型面临打破旧体系和适应新体系的双重风险,需要传统企业通过管理适应性的变革,突破工业化体系的适应性路径,同时,提升在数字化体系中的适应性。这对传统企业而言是最大的挑战。

上百年工业化发展形成的知识存量使传统企业形成了较强的路径依赖。在工业化体系中,企业的路径依赖包括事前行动以及技术、标准、产品组合、所有权结构和决策机制等。工业化发展形成的各种制度及其变迁路径,包括由资源属性和信息结构特征而形成的企业边界、市场基础、组织结构和市场结构等,均构成路径锁定的来源。在规模经济、学习效应、协调效应及适应性预期等因素的作用下,工业化体系的路径得以不断强化。由此,当面临数字化的新体系时,传统企业难以摒弃建立在工业化体系上的知识和能力,导致其转型难度大、速度慢[26]。

在此情形下,传统企业需要打破工业化体系的路径依赖,形成数字化体系的路径构造,才能实现从工业化体系向数字化体系的转型。一般而言,路径构造是一个复杂过程,需要长时间的累积,尤其需要反思性的创新力量及其积累过程。在组织的路径构造过程中,外部技术变革和市场结构变化、内部成员的认知模式和学习习惯等均会发挥作用。Sydow et al. 将路径构造划分为预备、形成和锁定三个阶段[27]。在预备阶段,企业在技术、管理和市场方面存在诸多可能的选择,可以采取任何行动,但不能完全预见或评估一项行动的长期后果;形成阶段取决于先前的行动,随着行动的减少和变得越来越不可逆,会影响后续可供选择的行动数量;在锁定阶段,企业的选择变得很少,先前的行动使资源、学习、能力、惯例等已形成正反馈效应,以至于即使有新进入者也难以改变未来的行动。

在从工业化体系转向数字化体系的路径构造中,新一代数字技术、商业模式、竞争模式、新型人力资本和相关制度的变革属于外生动力,企业家变革精神、团队创新意识、组织学习和惯例更新能力等属于内生动力。通过突发事件和外部冲击、自我变革和探索学习等一系列累积,形成企业跨体系转型的管理适应性变革,突破工业化体系的路径依赖,构造数字化体系的新路径。

由此,本文将管理适应性变革定义为组织突破原有适应性路径依赖,对环境重大变化形成新的适应性反应,这种变革是企业实现从工业化向数字化跨体系转型的核心基础。

(二)适应性组织学习是管理适应性变革的重要方式

现有研究表明,组织学习是企业适应环境的重要方式。在不同的情境下,组织学习既可能是利用式与探索式學习,也可能是试错式与获得式学习。其中,利用式学习强调企业对已有知识的使用,在现有技术基础上改进产品和市场策略,进而强化企业的利用能力;探索式学习强调企业识别和挖掘新的知识,进行产品和市场的开拓创新,进而提升企业的创新能力。试错式学习强调企业利用现有的组织内部知识,通过快速实验迭代、成员间知识共享等方式实现新知识创造,最终达成组织能力的提升、转换、扩展和更新;获得式学习强调企业根据其他组织的行为而调整、改变甚至替换自身行为的学习过程,体现着组织从外部获取知识并内化的能力。企业通过不同方式的组织学习,以适应市场环境的变化。

企业跨体系的数字化转型需要企业进行管理适应性变革,而管理适应性变革则需要企业进行适应性组织学习。适应性组织学习是指企业以各类有助于推动组织学习的技术为依托,根据环境的重大变化而形成即时反馈、即时调整、持续变化的知识应用和知识探索,强调学习方向、学习方式和学习内容的高度灵活性,以及与环境的高度互动性。由此可见,适应性组织学习是将利用式与探索式学习、试错式与获得式学习等交互在一起,以应对环境的重大变化[28]。

适应性组织学习是影响企业进行创新活动的重要组织学习模式。通过适应性组织学习,企业可以感知新出现的机会,并通过创新活动作出适当的反应,发展能够应对环境变化的能力。因此,适应性组织学习是企业底层的学习模式,对企业的生存和发展起着基础支撑的作用[29]。

总体而言,适应性组织学习类似生物对环境的“刺激-反应”机制,学习的方向、方式和内容均随环境变化而灵活改变。通过这样的组织学习,才能使传统企业跟上数字化发展的节奏,通过替换、改进和增补相应的资源和能力,不断转变和调整组织结构和能力结构,形成管理适应性变革,从而实现跨体系的转型。

四、企业跨体系数字化转型与管理适应性变革模型

在上述讨论的基础上,这里提出企业跨体系数字化转型与管理适应性变革的理论模型,并指出未来需研究的相关主要议题。

(一)企业跨体系数字化转型与管理适应性变革的理论模型

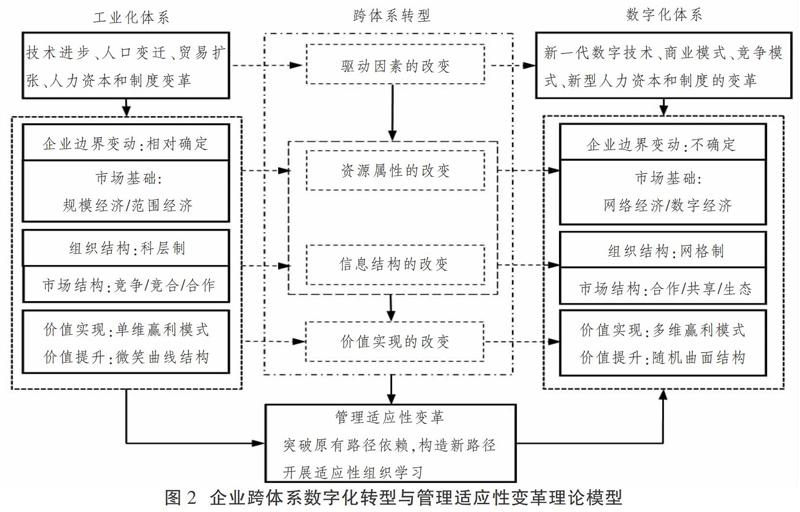

图2展示了企业跨体系数字化转型与管理适应性变革的理论模型。在这一理论模型中,工业化体系与数字化体系的跨体系逻辑如下:驱动因素的改变,使工业化体系和数字化体系的资源属性和信息结构均发生了根本性变化,资源属性从稀缺、独占和静态变为相对丰裕、共享和动态,信息结构从不及时、不连续、不细化和不完整变为及时、连续、细化和完整。其中,资源属性的改变使两者的企业边界变动特征和市场基础特征各不相同,信息结构的改变使两者的组织结构特征和市场结构特征各不相同,由此形成工业化体系与数字化体系不同的价值实现方式。

管理适应性变革是企业实现跨体系转型的核心基础,同时,适应性组织学习又是管理适应性变革的重要方式。通过系统性和全局性的管理适应性变革,突破工业化体系的路径依赖,构造数字化体系的新路径,企业才能实现跨体系的转型。

(二)企业跨体系数字化转型与管理适应性变革的研究议题

根据上述理论模型,可以对传统企业跨体系数字化转型与管理适应性变革展开进一步研究和讨论,主要包括以下四个方面:

第一,不同的企业进行跨体系数字化转型的动力和阻力往往存在很大差异,因此,企业需要根据自身转型动力和阻力的大小,选择不同类型的转型战略,如激进式转型、渐进式转型或混合式转型等,以形成战略适应性变革。例如,如果一个企业在工业化体系中形成的知识积累越丰富,其进行跨体系数字化转型的阻力就会越大,这时,企业需要进一步评估自身转型动力的大小,根据动力与阻力的综合考量来选择相应的转型战略。

第二,企业需要根据不同类型的转型战略,选择不同的转型路径。企业在确定不同类型的转型战略后,需要根据战略要求选择不同的转型路径。如激进式转型战略需要采取与之相适应的转型路径,渐进式转型战略也需要采取与之相适应的转型路径。

第三,企业需要根据不同的转型路径,选择不同的组织学习方式,形成不同类型的能力转型。不同的组织学习方式会影响企业数字化转型的成效,因此,企业需要根据自身路径依赖的实际情况和路径构造的实际需要,进行适应性组织学习,以此形成能力的适应性变革。在能力适应性变革的基础上,形成不同类型的能力转型。

第四,企业需要根据不同类型的能力转型,选择不同的运营转型模式。具体而言,企业的运营主要包括产品或服务的研发、供应链、生产、营销等。在跨体系的转型中,企业需要根据自身的能力转型类型,选择与之相适应的运营转型方式,以形成运营的适应性变革。例如,数字化体系的研发强调企业与用户的深度协同和大数据的应用,因此,企业产品或服务的研发需要从工业化体系下企业主导、经验主导的模式,转型为企业与用户互动、经验与数据互动的模式,但对于研发转型的具体方式,不同的企业需要根据自身能力转型的类型,选择相应的研发转型方式。

总之,企业在进行跨体系数字化转型时,需要根据内外部条件和基础,选择与之相适应的转型战略和路徑,再进行相应的能力和运营转型,由此构成从战略层面到运营层面的管理适应性变革,推动企业实现跨体系转型。

五、结论与管理启示

本文通过对企业跨体系数字化转型的驱动因素、内在机制和管理适应性变革的分析,回答了为什么会形成工业化向数字化的跨体系转型,为什么从工业化到数字化是跨体系转型而不是体系内转型,以及为什么管理适应性变革是企业跨体系数字化转型的关键三个理论问题,获得以下主要研究结论和管理启示:

第一,新一代数字技术、商业模式、竞争模式、新型人力资本和社会经济制度的变革构成从工业化向数字化跨体系转型的关键驱动因素。在这些因素的驱动下,资源属性和信息结构发生了根本性改变,引致数字化体系的企业边界、市场基础、组织结构、市场结构和价值实现相较于工业化体系产生了系统性变化,因此,企业从工业化向数字化的转型是跨体系转型而不是体系内从低到高的转型。该结论阐释了企业跨体系转型的根本原因,从企业层面揭示了新一代数字技术与实体经济深度融合的内在机制,对企业数字化转型这一理论与实践问题具有知识增进的价值。就企业管理实践而言,该结论表明,传统企业的数字化转型面临体系的跨越,一方面难度和风险很高,另一方面创新的机会和空间也很大,因此,企业必须做好充分的准备,来迎接这一挑战和机遇。

第二,实现跨体系的转型,企业需要进行管理适应性变革,即突破原有的工业化适应性路径依赖,对数字化体系形成新的适应性反应,这是实现从工业化向数字化跨体系转型的关键。同时,适应性组织学习是管理适应性变革的重要方式,通过适应性组织学习,才能替换、改进和增补相应的资源和能力,不断转变和调整组织结构和能力结构,形成管理适应性变革,从而实现跨体系的转型。该结论刻画了企业跨体系数字化转型与管理适应性变革的关系,为企业如何进行跨体系数字化转型提供了管理变革的理论基础和政策启示。就企业管理实践而言,该结论表明,跨体系转型既不可能一蹴而就,也无需等待一切条件具备再行动,而是要评估企业自身的内外部条件和基础,选择与自身相适应的转型战略与变革路径,通过不断地调整和适应,提高转型的成功概率。

参考文献

[1]黄群慧,余泳泽,张松林.互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验[J].中国工业经济,2019(8):5-23.

[2]何帆,刘红霞.数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革,2019(4):137-148.

[3]肖静华,谢康,吴瑶,等.从面向合作伙伴到面向消费者的供应链转型——电商企业供应链双案例研究[J].管理世界,2015(4):137-154.

[4]WESTERMAN G, BONNET D, McAfee A. Leading digital: Turning technology into business transformation[M]. Harvard Business Press, 2014.

[5]肖静华.从工业化体系向互联网体系的跨体系转型升级模式创新[J].产业经济评论,2017(3):55-66.

[6]YOO Y, BOLAND R J, LYYTINEN K, et al. Organizing for innovation in the digitized world[J]. Organization Science, 2009, 20(1):278-279.

[7]FUCHS C. When and why consumers prefer products form user-driven firms[J]. RSM Discovery-Management Knowledge, 2012, 24(4): 17-19.

[8]张骁,吴琴,余欣.互联网时代企业跨界颠覆式创新的逻辑[J].中国工业经济,2019(3):156-174.

[9]肖静华.供应链信息系统网络的价值创造:技术契约视角[J].管理评论,2009(10):33-40.

[10] NEWBERT S L.Empirical research on the resource-based view of the firm: An assessment and suggestions for future research[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(2):121-146.

[11] IANSITI M, LAKHANI K R. Digital ubiquity: How connections, sensors, and data are revolutionizing business[J]. Harvard Business Review, 2014, 92(11): 72-88.

[12] 肖静华,李文韬.智能制造对企业战略变革与创新的影响——资源基础变革视角的探析[J].财经问题研究,2020(2):38-46.

[13] 卡尔·夏皮罗,哈尔·R.范里安.信息规则:网络经济的策略指导[M].孟昭莉,牛露晴,译.北京:中国人民大学出版社,2017.

[14] 裴长洪,倪江飞,李越.数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济,2018(9):5-22.

[15] THATCHER J B, WRIGHT R T, SU N H, et al. Mindfulness in information technology use: Definitions, distinctions, and a new measure[J]. MIS Quarterly, 2018, 42(3): 831-847.

[16] PAGANI M, PARDO C. The impact of digital technology on relationships in a business network[J]. Industrial Marketing Management, 2017, 67(8): 185-192.

[17] 弗里德里希·克拉默. 混沌与秩序——生物系统的复杂结构[M].柯志阳,吴彤,译.上海:上海科技教育出版社,2010.

[18] LYYTINEN K, YOO Y, BOLAND Jr J. Digital product innovation within four classes of innovation networks[J]. Information Systems Journal, 2016, 26(1): 47-75.

[19] 孙瑜.社会的麦当劳化:回顾与批判[J].武汉理工大学学报(社科版),2020(1):80-86.

[20] 郑士源,徐辉,王浣尘.网格及网格化管理综述[J].系统工程,2005(3):1-7.

[21] XIE K, WU Y, Xiao J H, et al. Value co-creation between firms and customers: The role of big data-based cooperative assets[J]. Information & Management, 2016, 53(8): 1034-1048.

[22] 李晓华.数字经济新特征与数字经济新动能的形成机制[J]. 改革,2019(11):40-51.

[23] DYER J H, SINGH H, HESTERLY W S. The relational view revisited: A dynamic perspective on value creation and value capture[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(12): 3140-3162.

[24] STIEGLITZ N, KNUDSEN T, BECKER M C.Adaptation and inertia in dynamic environments[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(9): 1854-1864.

[25] OSTROM E. Institutional rational choice: An assessment of the institutional analysis and development framework[M]. CO: West View Press, 2009.

[26] SCHREYGG G, SYDOW J. Organizational path dependence: A process view[J]. Organization Studies, 2011, 32(3): 321-335.

[27] SYDOW J, WINDELER A, MüLLER-SEITZ G, et al. Path constitution analysis: A methodology for understanding path dependence and path creation[J]. Bur Business Research, 2012, 5(2): 155-176.

[28] WONG et al. Resolving the judgment and decision-making paradox between adaptive learning and escalation of commitment[J]. Management Science, 2018, 64(4): 1911-1925.

[29] HUBER G P. Organizational learning: The contributing processes and the literatures[J]. Organization science, 1991, 2(1):88-115.

(責任编辑:罗重谱)