新型冠状病毒肺炎疫情期间上海地区基层医务工作者心理现状分析

2020-05-13史丽萍

魏 路,史丽萍,曹 静

(1.上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心,上海 200333;2.同济大学附属第十人民医院精神心理科,上海 200072)

新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID⁃19)是由新型病冠状毒(SARS⁃CoV⁃2)感染导致的肺炎,主要通过呼吸道飞沫和密切接触传播,人群普遍易感。该病作为急性呼吸道传染病已纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,按甲类传染病管理[1]。按照国家卫生健康委员会发布的COVID⁃19 疫情防控相关技术规范和指南等要求,基层医疗卫生机构的医务工作者除日常工作需完成外,还承担了重点地区来沪人员的健康筛查、密接人员的追踪和管理、居家隔离及集中隔离点重点人员医学观察、协助疾控部门消毒确诊病例接触的相关场所、复工企业防疫指导等防控工作及发热门诊、COVID⁃19 相关知识科普、疑似患者识别及转诊、驰援武汉医疗工作等诊疗工作[2]。在工作强度明显增加、工作时间显著延长及COVID⁃19 疫情带来的普遍恐慌情绪等因素的影响下,基层卫生服务机构的一线医务工作者的心理状态容易变化。本研究对COVID⁃19 疫情中基层一线医务工作者的焦虑、抑郁及睡眠等相关问题进行分析探讨,为应对基层一线医务工作者的心理问题提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象

采取随机抽样的方法,在上海市每个区随机选取4~5 家社区卫生服务中心,对其所有参与疫情防控的一线医务工作者如临床医生、护士、防保人员、行政人员等进行调查,共计2 200 名。参与者均知情同意,采取网络填写、无接触、无纸化的方式发送问卷。共发放问卷2 200 份,回收有效问卷2 150 份。

1.2 研究方法

1.2.1 一般情况调查 内容包括:地区、性别、年龄、职称、工作类型、参加工作时间、受教育程度等。

1.2.2 患者健康问卷抑郁症状量表(PHQ⁃9) 该量表根据《美国精神疾病诊断与统计手册(第四版)》诊断抑郁症的标准而制订,是一种简明、有效的抑郁自评、筛查工具,可筛查患者近2 周来情绪变化,共有9 个问题,每个问题 0 ~3 分(完全不会:0分;好几天:1 分;一半以上的天数:2 分;几乎每天:3 分),总得分为 0 ~27 分(0 ~4 分没有抑郁症,5 ~9分可能有轻微抑郁症,10~14 分可能有中度抑郁症,15~19 分可能有中重度抑郁症,20 ~27 分可能有重度抑郁症),广泛应用于住院患者、基层社区人群及特定人群的抑郁筛查[3⁃4]。

1.2.3 广泛性焦虑障碍量表(GAD⁃7) 该量表于2007年以基层医疗就诊人群为研究对象获得的大样本数据制订。主要询问患者近2 周精神情绪变化,共有7 个问题,根据症状回答“完全没有”“有时有”“大部分时间有”“几乎每天如此”,对应分别为0~3 分,总得分为0~21 分,根据评分评价焦虑严重程度,>5 分、>10 分、>15 分为轻、中、重度焦虑障碍,适用于不同人群[5⁃6]。

1.2.4 匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI) 该量表由美国匹兹堡大学于1989年编制,用于评定被试者最近1 个月的睡眠质量。包括19 个自我评定条目和5 个由睡眠同伴评定的条目,其中仅将18 个自我评定问题计分。18 个自我评定条目构成由主观睡眠质量、入睡时间、睡眠效率、睡眠障碍、安眠药物的应用和日间功能共7 个因子,累积各因子成分得分为匹兹堡睡眠质量指数量表的总分,总分为0 ~21分,总分≤7 分为睡眠质量好,总分>7 分为睡眠质量差,每个因子按 0~3 分计分,≥2 分为阳性[7⁃8]。适用于睡眠障碍患者、精神障碍患者及一般人的睡眠质量评定。为确保本次调研的真实性及一致性,故使用该量表评定被试者2 周内的睡眠质量。

1.3 统计学分析

所有数据资料采用SPSS 19.0 软件包进行统计分析,计量资料进行正态性分析,符合正态分布的组间差异采用单因素方差分析,非正态分布采用非参数检验。计数资料采用χ2检验或非参数检验。相关性分析采用Pearson 相关分析。各因素与抑郁焦虑及睡眠评价采用Logistic 回归分析。采用多重对应分析用于评价不同等级指标间的关系。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 一般情况

参与问卷调查的基层卫生服务机构一线医务工作者性别、年龄、职称、参加工作时间、工作类型、受教育程度见表1。

2.2 抑郁、焦虑情绪及睡眠质量测评结果

2 150 名基层一线医务工作者在COVID⁃19 疫情期间 PHQ⁃9 总分、GAD⁃7 总分、PSQI 总分显著高于国内一般健康人群正常情况下得分(P=0.025、0.001、<0.001),见表2。其中 PHQ⁃9 总分>4 分的人数为959 人(44.6%),提示有44.6%的医务工作者有抑郁可能;GAD⁃7 总分>4 分的人数为 935 人(43.5%),提示有43.5%的医务工作者有焦虑可能;PSQI 总分>7 分的人数为 775 人(36.0%),提示有36.0%的医务工作者睡眠较差。

表1 医务工作者一般情况Tab.1 Baseline characters of primary care workers

表2 医务工作者情绪及睡眠质量测评结果一览Tab.2 Results of PHQ⁃9,GAD⁃7,PSQI scores between primary care workers and normal population

2.3 抑郁、焦虑情绪与睡眠质量相关性分析

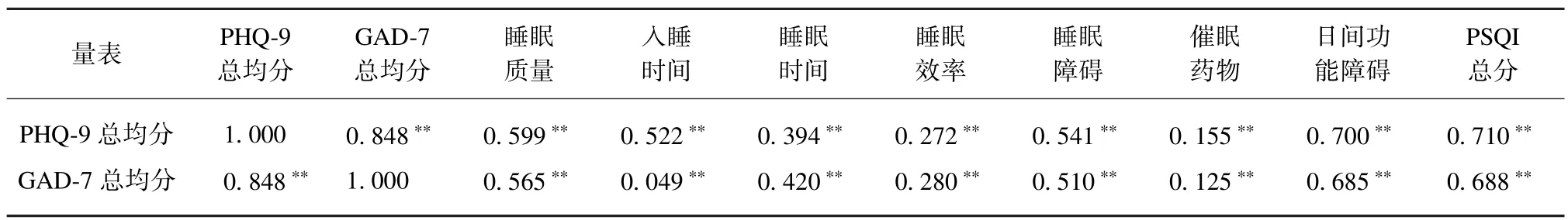

以PSQI 的7 个因子及总分与 PHQ⁃9 总均分、GAD⁃7 总均分,PHQ⁃9 总均分与 GAD⁃7 总均分进行相关分析,结果显示,PSQI 总分与 PHQ⁃9 总均分、GAD⁃7 总均分呈正相关性(r=0.710,P<0.01;r=0.688,P<0.01),PHQ⁃9 总均分与 GAD⁃7 总均分呈正相关(r=0.848,P<0.01)。PSQI 的睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物、日间功能障碍等因子与 PHQ⁃9 总均分、GAD⁃7总均分呈正相关性(P<0.01),见表3。

表3 PSQI 各因子分及总分与 PHQ⁃9 总均分、GAD⁃7 总均分及 PHQ⁃9 总均分与 GAD⁃7 总均分的相关性Tab.3 Correlationship between Total Score and Each Aspect of PSQI and Total Score of GAD⁃7 and PHQ⁃9 (r)

2.4 影响受试者抑郁、焦虑情绪及睡眠质量的一般情况单因素分析

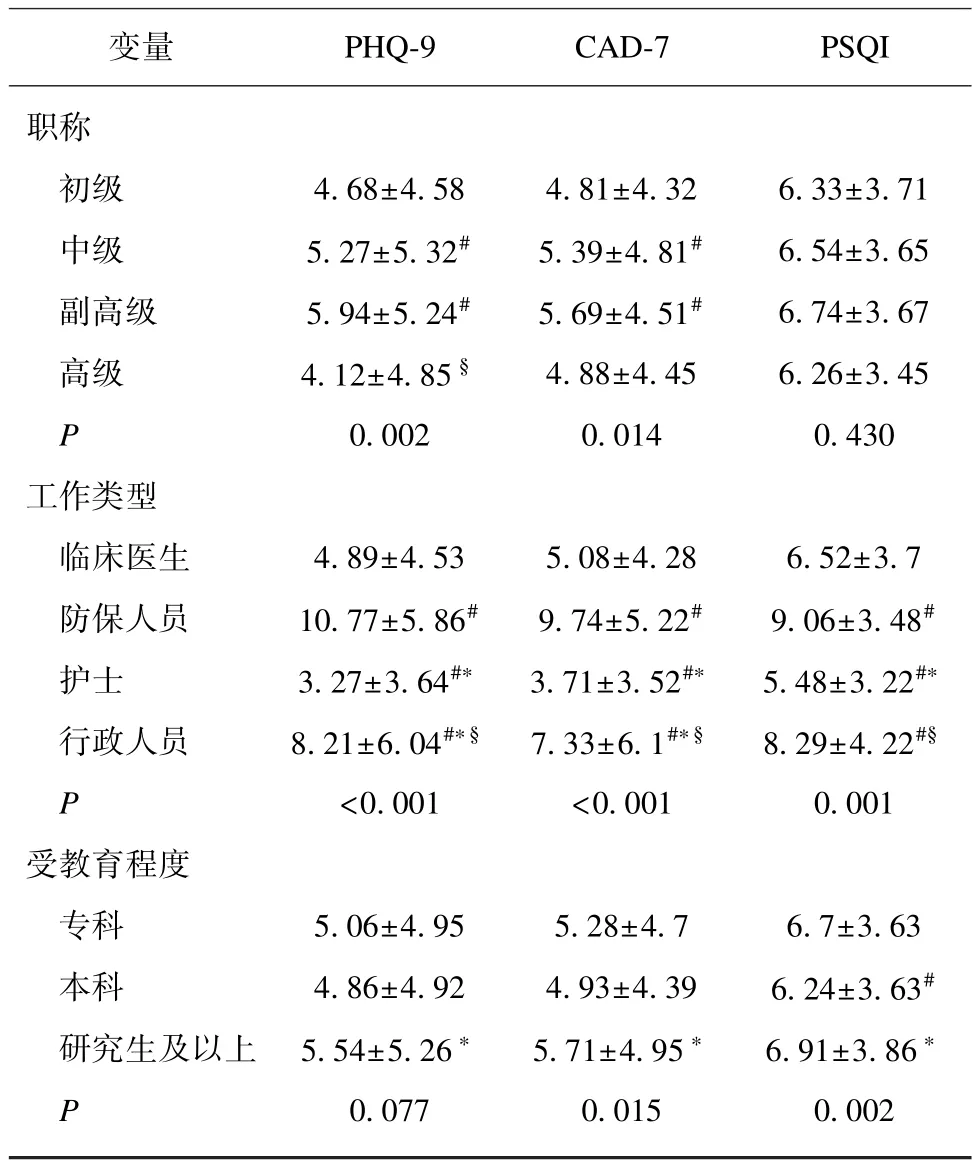

以2 150 名一线医务工作者的一般情况为自变量,PHQ⁃9 总分、GAD⁃7 总分、PSQI 总分为因变量进行单因素分析。结果发现,PHQ⁃9 得分、GAD⁃7 得分、PSQI 得分在性别、年龄、参加工作时间、职称、工作类型间存在差异(P<0.05)。其中,女性、年龄 30 ~40 岁、参加工作时间<15年、中级及副高级职称、防保人员及行政人员抑郁得分显著高于其他分组,提示存在更多的抑郁问题;女性、年龄 30~40 岁、参加工作时间<15年、中级及副高级职称、防保人员及行政人员焦虑得分显著高于其他分组,提示存在更多的焦虑问题;女性、年龄<50 岁、参加工作时间<25年、防保人员及行政人员睡眠评分显著高于其他分组,提示存在更严重的睡眠问题(表4)。

表4 影响 PHQ⁃9 总分、GAD⁃7 总分、PSQI 总分的一般情况单因素分析Tab.4 ANOVA Analysis between Demography Characters and Total Score of PHQ⁃9,GAD⁃7,PSQI

(续表4)

2.5 受试者一般情况与抑郁、焦虑情绪及睡眠质量的Logistic回归分析

以 PHQ⁃9 总分、GAD⁃7 总分、PQSI 总分是否异常作为因变量,以受试者一般情况因子为自变量,进行Logistic 回归分析。结果显示,女性发生抑郁的概率是男性的 2.088 倍(95%CI:1.747~2.494),年龄 30~40 岁发生抑郁是<30 岁的 1.393 倍(95%CI:1.057~1.837),防保人员 (OR:6.433,95%CI:4.442~9.315) 及行政人员(OR:2.235,95%CI:1.211~4.124)更易发生抑郁问题(P<0.05);女性发生焦虑的概率是男性的1.685 倍(95%CI:1.413~2.011),年龄 30 ~40 岁发生抑郁是<30 岁的 1.345倍(95%CI:1.020~1.774)、防保人员(OR:6.119,95%CI:4.282~8.744) 更易发生焦虑问题 (P<0.05);女性存在睡眠问题的概率是男性的1.436 倍(95%CI:1.197~1.723),防保人员(OR:3.514,95%CI:2.620~4.712) 及行政人员(OR:2.401,95%CI:1.334~4.322)更容易出现睡眠质量较差问题(P<0.05),见表5。

表5 受试者一般情况各因子与PHQ⁃9 总分、GAD⁃7 总分及PQSI 总分的Logistic 回归分析Tab.5 Multiple Logistic Regression Analysis between Potential Risk Factors and Total Score of PHQ⁃9,GAD⁃7,PSQI

2.6 受试者一般情况各因素与抑郁、焦虑情绪及睡眠质量的多重对应分析

对应分析是一种多变量降维统计分析方法,它可用来分析同一变量(因素)的各个类别(水平)的差别以及不同变量各个类别之间的对应关系[12]。对应分析图形的横轴是第1 维度,纵轴是第2 维度。图中两个变量在同一个象限内,两点距离越近,关系越紧密。轻度焦虑及抑郁与受试者一般情况中的年龄<40 岁、工作年限<15年、临床医生、中级职称等因素相关性较大;中度及以上焦虑及抑郁及睡眠质量与受试者一般情况中的女性、副高级职称、行政人员及防保人员等因子相关性较大(图1)。

图1 受试者一般情况各因素与抑郁、焦虑情绪及睡眠质量的多重对应分析Fig.1 Correspondence analysis between demography characteristics of primary care workers and each classification of depression,anxiety and quality of sleep

3 讨 论

本研究显示,上海市各个区参与抗击COVID⁃19 疫情的2 150 名一线医务工作者的PHQ⁃9 总分、GAD⁃7 总分、PQSI 总分与全国常模比较有显著差异,得分高于全国常模,提示疫情期间医务工作者的抑郁焦虑水平较一般人群高、睡眠质量较一般人群差。调查结果显示,44.6%(959 人)的医务工作者PHQ⁃9 总分>4 分,有抑郁可能;43.5%(935 人)的医务工作者 GAD⁃7 总分>4 分,有焦虑可能;36.0%(775 人)的医务工作者 PSQI 总分>7 分,提示睡眠较差。

在本研究中,PSQI 总分与 PHQ⁃9 总均分、GAD⁃7 总均分呈正相关性,PHQ⁃9 总均分与 GAD⁃7 总均分呈正相关性。PSQI 的睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物、日间功能障碍等因子与 PHQ⁃9 总均分、GAD⁃7 总均分呈正相关。分析其原因:本调查对象为COVID⁃19 疫情防控一线的医务工作者,在抗击疫情的过程中,医务工作者面临着来自外部大环境与内部身心的众多压力源,而压力源是睡眠质量下降的重要原因之一[13]。众多的压力会导致抑郁、焦虑情绪,严重影响睡眠质量,而睡眠质量下降又反作用于情绪[14]。

本次研究通过单因素分析、Logistic 回归分析、多重对应分析等多种分析方法,发现抑郁、焦虑情绪及睡眠质量与性别、年龄、参加工作时间、职称、工作类型存在等因素显著性相关,而与受教育程度等不存在显著性相关。近期上海某地区的研究表明,医务工作者焦虑抑郁现状主要同工作强度有关,同婚姻状况无显著关系;因此,本研究出于隐私考虑未具体纳入婚姻等家庭关系的内容[15]。医务工作者群体相比其他群体,女性较多,在面对COVID⁃19 疫情这种重大应激事件时,女性更容易产生情绪不稳、对刺激的反应会更为强烈,情绪激发后又难以平复,进而影响睡眠[16]。此外,女性医务工作者除了来自疫情大环境及本职工作带来的压力外,还有来自于家庭、子女教育及自身生理状况等方面的压力,可加重抑郁、焦虑情绪及睡眠障碍。在本次蔓延全国的抗击 COVID⁃19 疫情的战役中,“80 后”及“90 后”的医务工作者占据主导地位,承担了大部分防疫工作,而这部分人多为中级或副高级职称,年龄<40 岁,参加工作时间<15年。防保人员是抗击疫情中前线主要力量,承担着重点地区来沪人员的健康筛查、密接人员的追踪和管理、居家隔离及集中隔离点重点人员医学观察、协助疾控部门消毒确诊病例相关场所、复工企业防疫指导等工作,职业暴露风险较高,工作强度大而部分群众的理解及配合程度有限,情绪及睡眠质量受影响较大。行政人员在本次抗击COVID⁃19 疫情的战役中多承担统筹、分配任务的工作,承担着保障疫情防控到位和保护医务人员身心健康的压力,故情绪、睡眠质量也受到了一定影响。

综上所述,基层一线医务工作者在COVID⁃19疫情防控期间承担了高应激水平的工作,更易出现失眠及抑郁、焦虑情绪。因此科学安排工作时间,采取合理排班、轮休等措施,能使医务人员得到充分休息,保证防疫工作不间断进行[17]。对于这些奋战在一线医务人员及防保人员来说,要允许自己在高强度的抗疫工作中出现害怕、担心、不耐烦等负面情绪,并适时地把这些感受和体验与同事分享,接受他人的帮助与支持。如果负面情绪持续存在并影响到工作能力时,应主动寻求专业心理人员的帮助。基层医疗机构及上级卫生部门应组织专业心理科医师及心理咨询师(非本单位)组成相关心理咨询队伍,实时帮助有需要的基层一线医务工作者,进行线上问诊咨询、心理疏导及放松治疗,必要时可在专业心理医师指导下给予一定药物治疗。此外,可于疫情结束后积极开展心理健康教育讲座,包括重大突发公共卫生事件时心理健康教育等,以提高基层一线医务工作者对应激事件的应对能力。

因此,应关注基层一线医务工作者的身心健康状况,对医务工作者的睡眠问题应加以重视,及时对出现的不良情绪进行疏导,给予更多的社会支持,携手并进、共克时艰。