西藏马鹿草青期食源植物营养成分对食性选择的影响1)

2020-05-13吕忠海张明海穆文靖于沿泽

吕忠海 张明海 穆文靖 于沿泽

(东北林业大学,哈尔滨,150040) (吉林省林业勘察设计研究院) (黑龙江省林业科学院)

动物需要多种营养物质(蛋白质、碳水化合物、脂肪等)来维持生存、繁衍和其他代谢活动[1]。食性选择是动物对营养物质需求适应的第一步,其主要作用是缩小营养目标和当前营养状态之间的差异[2]。最早对草食动物选择食物机理的探讨,是从食物的营养组成开始的,并在反刍动物食性选择研究中得到广泛的应用[3]。

西藏马鹿(Cervuswallichii)属于我国马鹿8个亚种之一,是西藏自治区的特有亚种,国家Ⅱ级保护野生动物,己被列入《中国物种红色名录》“濒危”等级[4]。世界自然基金会(WWF)曾于1992年正式宣布西藏马鹿野外种群绝灭[5];1995年10—11月份,刘务林与美国学者乔治·B·夏勒博士等在桑日县雅鲁藏布江北岸发现仍有200只左右西藏马鹿[5],这一鹿群也成为了目前已知的最后野生西藏马鹿种群[6]。目前西藏马鹿主要集中分布在西藏自治区的冈斯底里山脉东北部的贡布拉山地区,种群数量214~221只[7]。西藏马鹿分布区也是当地比较好的牧区,大量牦牛(Bosmutus)和山羊(Caprahircas)放牧其中,导致家畜与西藏马鹿争食现象十分严重[5]。

长期以来,有关西藏马鹿营养生态学方面的研究较少,相关研究仅见于西藏马鹿的生境适宜性[8]、食性[9]、营养状态[7];但这些研究多从单一方面进行了探讨,而关于西藏马鹿可食植物的营养组成对其食性选择的影响并未做深入探讨,其营养取食策略亟待研究。本研究于2013年和2014年,分析西藏马鹿草青期食性及可食植物营养组成,探索西藏马鹿的食性选择与可食植物的营养组成相互关系,旨在为西藏马鹿的科学管理提供参考。

1 研究区域概况

研究区域位于桑日县西藏马鹿自然保护区,地处西藏山南地区桑日县东北部的增期乡和白堆乡范围内,地理位置为东经92°9′54″~92°33′11″、北纬29°22′47″~29°38′10″,总面积67 383.04 hm2,海拔最高为5 724 m、最低约4 000 m。属于高原温带季风半湿润气候,年平均气温7.5 ℃,极端最高气温29 ℃、极端最低气温-17.6 ℃。年平均降水量507.5 mm,降水量主要集中在6—9月份。保护区有维管束植物300种左右,以禾本科(Gramineae)、菊科(Asteraceae)、豆科(Leguminosae)、蔷薇科(Rosaceae)、莎草科(Cyperaceae)等比较常见;国家Ⅰ级保护野生动物种类有4种、国家Ⅱ级保护野生动物种类19种,其中包括白唇鹿(Cervusalbirostris)、西藏马鹿(Cervuswallichii)、岩羊(Peudoisnayaur)、藏原羚(Procaprapicticaudata)等多种有蹄类动物。

2 材料与方法

2.1 粪便及植物样本采集

于2013年和2014年8—9月份,根据西藏马鹿种群分布状况,在桑日县西藏马鹿自然保护区采用分层抽样法布设样线24条,每条样线长度5 km,覆盖西藏马鹿所有生境类型和海拔高度。每堆粪便取20粒,并记录相关的生境信息(GPS位点、植被类型、植被种类等)。沿途收集所有植物,称取其鲜质量;根据《西藏草地植物彩色图谱》鉴别植物种类[10],将植物样本按不同部位(果实、花、叶片等)进行采集。

2.2 显微装片制备及镜检

将粪便样品(每份10粒)和植物样本置于烘箱中,60 ℃烘干48 h至恒质量,粉碎、过筛。取0.5 g粪便粉碎样品置于培养皿中,加约为2/3培养皿容积的体积分数为10%的NaClO3,消化8 h左右至样品消化完全。用镊子夹取悬浮于混合液体表面较薄的样品碎片置于载玻片上,并用蒸馏水冲洗样品至分散均匀,用滤纸吸附残留的液体。加盖玻片,并用甘油将盖玻片四周密封,而后加中性树胶封边。

将植物样品制片通过100倍数码显微镜下镜检,并拍摄植物不同部位表皮角质碎片细胞结构照片,作为镜检参照物。将粪便样品制片通过100倍显微镜下镜检,对照植物细胞结构照片鉴别种类。

2.3 营养成分测定

能量:采用氧弹热量计(长沙奔特WZR-1A)测定,直接获取植物中能量。

蛋白质:采用凯氏定氮法测定,利用全自动凯氏定氮仪(Kjeltec 8400)测定植物中的氮质量分数(wn),根据公式(wp=wn×6.25)计算植物中蛋白质的质量分数(wp)。

脂类:采用连续提取法,使用滤纸棉线(质量记为m1),将1 g植物样本包好(质量记为m2),放置于索式提取器中,通过无水乙醚多次萃取,干燥至恒质量(质量记为m3),获取脂肪质量分数(wf)。计算公式:wf={(m2-m3)/(m2-m1)}×100%。

纤维素类和灰分:采用全自动纤维分析仪(ANKOM A2000i)测定植物的中性洗涤纤维质量分数(wn,f),利用中性洗涤纤维测试剩余残渣,测定植物中的酸性洗涤纤维质量分数(wa,f),而后测定植物中的酸性洗涤木质素质量分数(wa,l)和灰分质量分数(wa);根据公式wc=wa,f-wa,l-wa计算植物中的纤维素质量分数(wc)。

单宁:配制体积分数为70%的甲醇溶液,将2 mg香草醛溶于其中,制成50 mL定容的溶液,加入5 mg儿茶素。分别配制质量浓度为0、10、20、30、40、50 μg/L的儿茶素溶液,分别加入1.5 mL浓盐酸和3 mL香草醛甲醇溶液,水浴锅中20 ℃水浴20 min,使用紫外分光光度计测定吸光度,根据公式(y=384.04x-404.74,R=0.999 8)绘制的标准曲线计算单宁质量分数(wt)。

干物质消化率(Dd,m):采用Oddy et al.[11]提出的利用酸性洗涤纤维质量分数(wa,f)和氮质量分数(wn)方法,分析西藏马鹿取食植物的干物质消化率,计算公式:Dd,m=83.58-0.824wa,f+2.626wn。

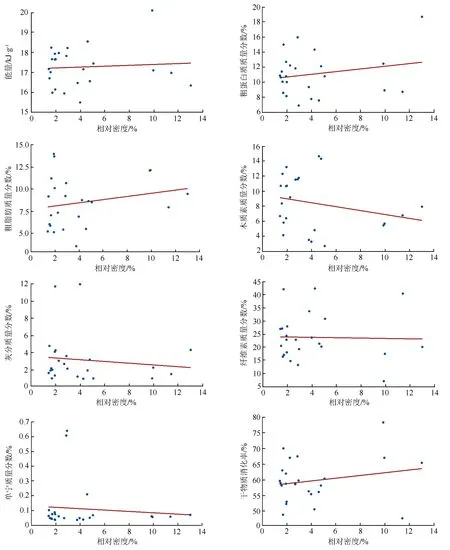

2.4 数据处理

食性分析:通过公式f=100(1-e-p),将统计的每种植物可辨认表皮角质碎片的出现频率(f)转换为每个视野每种植物可辨认角质碎片的平均密度(p),然后将p转换为相对密度(pr),pr=(每种植物可辨认的表皮角质碎片密度(p)/各种植物可辨认角质碎片的密度和)×100%。pr即食物中各种植物的实际比例估计值[12]。

营养组成分析:利用minitab17软件分析西藏马鹿草青期可食植物相对密度和营养组成Pearson相关性。

3 结果与分析

3.1 西藏马鹿的食性

本研究共采集西藏马鹿粪便126份,每份粪样制片10张,每张样片随机取10个视野。根据镜检结果分析得出,西藏马鹿草青期共取食植物20科37种。西藏马鹿可食植物的相对密度为动物食物中每种植物的干质量组成比例,根据该值可得出西藏马鹿草青期食物组成(见表1),其中12.80%的笔直黄耆(Astragalusstrictus)、11.20%的弱小火绒草(Leontopodiumpusillum)、9.72%的半卧狗娃花(Heteropappussemiprostratus)、9.64%的西藏柳(Salixxizangensis),构成西藏马鹿的主要可食植物,占到食物组成的43.36%。

西藏马鹿草青期主要取食菊科为29.66%、豆科为21.38%、杨柳科(Salicaceae)为9.64%、莎草科为8.86%、蓼科(Polygonaceae)为8.08%、禾本科为7.07%、蔷薇科为6.86%、紫草科(Boraginaceae)为3.74%,其他12科植物种类相对取食较少。菊科和豆科所占比例较高,二者占可食植物的51.04%。

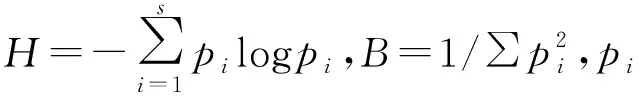

表1 西藏马鹿草青期可食植物相对密度和营养成分

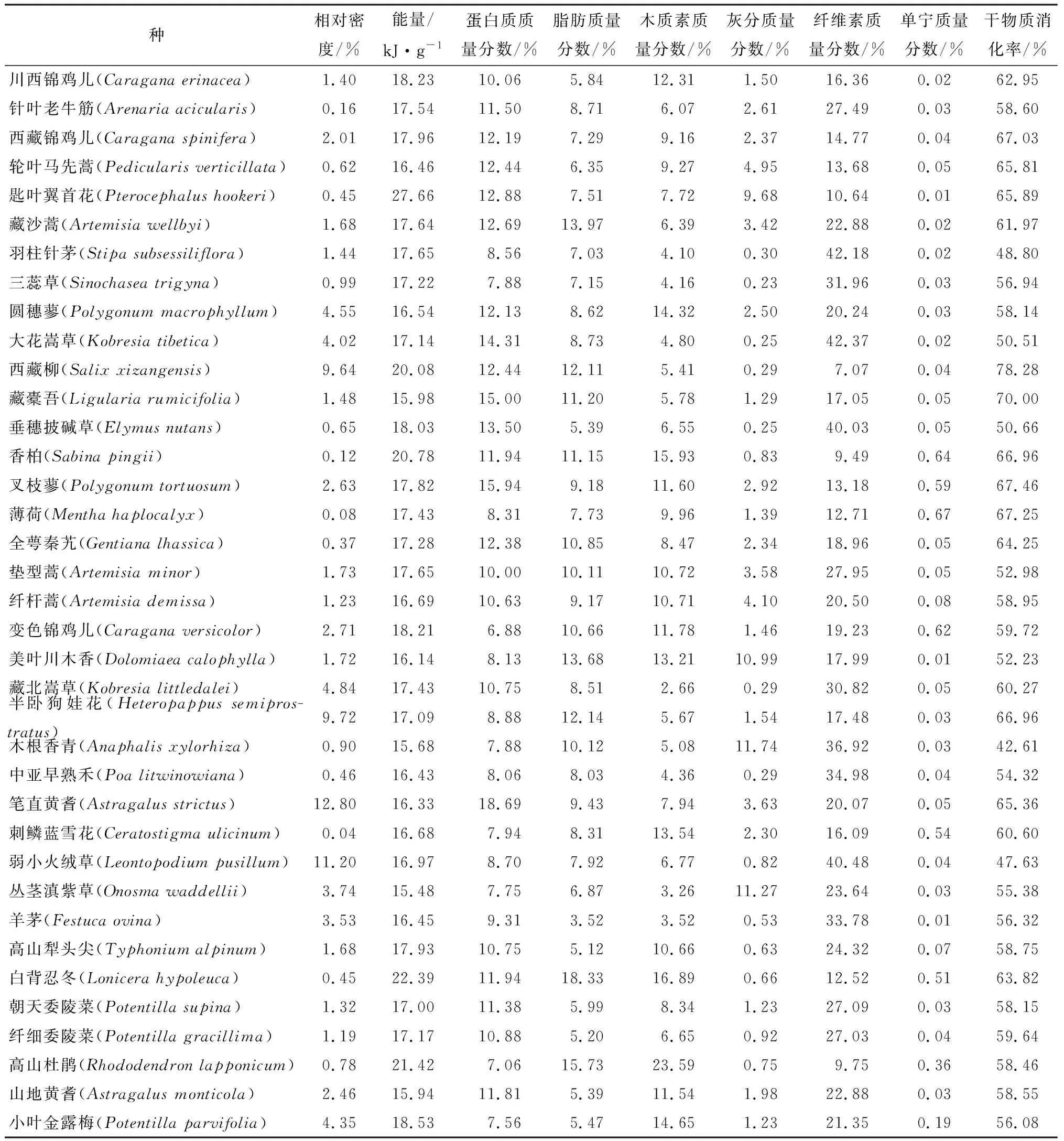

西藏马鹿食性的Shannon Wiener多样性指数1.32、生态位宽度指数15.79,与当地同域分布有蹄类动物相比均处于较高值。结果表明,桑日县西藏马鹿自然保护区草青期食物资源处于较高水平(见表2)。

3.2 营养组成与食性相关性

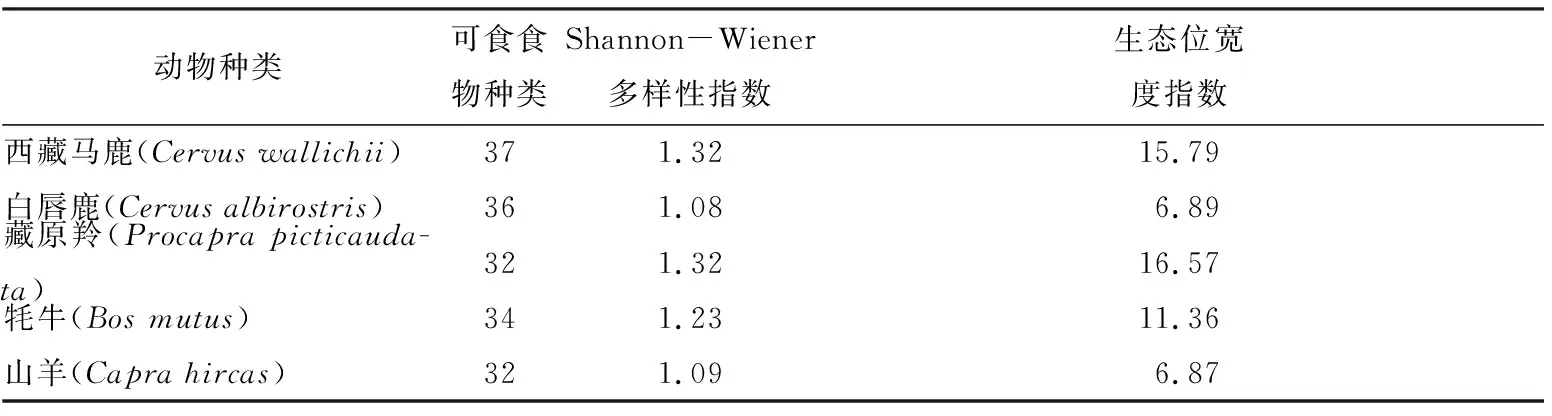

由Pearson相关系数统计结果可知,西藏马鹿草青期具有较高相对密度的可食植物,其能量、蛋白质质量分数、脂肪质量分数和干物质消化率也相对较高,呈正相关;但其木质素、灰分、纤维素、单宁质量分数相对较低,呈负相关(见图1)。Pearson相关系数的相关强度取值范围:极强(0.8~1.0)、强(0.6~0.8)、中等(0.4~0.6)、弱(0.2~0.4)、极弱或无(0~0.2)。西藏马鹿草青期可食植物相对密度与能量、纤维素、单宁的相关系数,分别为0.735、0.899、0.657,呈较强的相关性(见图1)。

表2 5种有蹄类动物食物多样性及生态位宽度

图1 西藏马鹿草青期营养组成与食性相关性散点图

4 讨论

4.1 食性研究方法

近年来,非损伤性取样法越来越多的应用于有蹄类动物食性研究,其优点在于不损伤和干扰动物,成为研究有蹄类动物食性的主要方法。该方法也是唯一可用于珍稀濒危有蹄类动物食性的研究[13]。相关研究表明,粪便显微分析法存在一定误差,研究结果过高估计灌木和乔木这两类消化率低的植物[14]。桑日西藏马鹿自然保护区大部分为山地草原,灌木和乔木种类稀少,主要以草本为主,所以上述问题不会对本项研究结果产生太大影响。因此,该方法特别适用于西藏马鹿的食性研究。

植被类型空间格局产生变化,动物的食性选择也将发生相应的变化[15]。Seiki Takatsuki研究表明,鹿科动物的食性选择并非随经纬度变化而变化,而是与植被带相一致[16]。西藏马鹿草青期取食植物37种,草本植物26种,其余皆为灌木,这与当地属高山草甸植被类型,植被多为草本和灌木的特点相符合。气候是植物生长和初级生产力的主要决定因素,鹿科动物必须适应食物质量和数量的季节性变化,当气候湿润时,鹿科动物主要采食草本植物,反之则选择木本植物为主[17]。桑日县西藏马鹿自然保护区降水量主要集中在6—9月份,本项研究时间正处于雨季,气候湿润,西藏马鹿可食植物以草本为主,明显高于木本植物。

4.2 食性分析

根据最优取食理论分析结论,动物在食物资源量丰富时期,会出现只取食那些最优质量食物的食性特化现象,而当食物资源量匮乏时期,会出现取食更多种食物的食性泛化现象[18-19]。沈广爽[9]2007—2008年研究结果表明:西藏马鹿主要取食植物为菊科(32.67%)、莎草科(19.78%),次要取食植物为紫草科(8.03%)、蔷薇科(10.95%)、豆科(12.03%)、杨柳科(5.94%)、禾本科(4.07%),与本项研究结果存在较大差异。与2007—2008年研究结果相比,本项研究豆科所占比例明显增大(21.38%),成为西藏马鹿主要取食植物科类,而莎草科所占比例有所降低(8.88%)。对比该地区两科植物营养组成,豆科食物质量明显优于莎草科植物,因此西藏马鹿优先取食豆科植物。这与当地每年8、9月份是草原植物最茂盛时期,也是有蹄类动物食物资源最丰富时期相符合,也验证了最优取食理论[20]。本项研究共获取植物样本38种,西藏马鹿除狼毒(EuphorbiafischerianaSteud)外其他植物种类全部取食。对比同域分布的有蹄类Shannon-Wiener多样性指数和生态位宽度指数,均处于较高值。研究结果表明,桑日县西藏马鹿自然保护区可供西藏马鹿取食植物种类多样,资源丰富,适宜其种群生存。同时,当地政府调控家畜存栏量也对这一结果起到了积极影响。

4.3 可食植物与营养组成相关性

能量是有机体一切生命活动的基础,其生长、繁殖等都需要能量,因此,能量的多少是西藏马鹿食性选择的重要原因之一。西藏马鹿草青期可食植物与能量呈较强的正相关(0.735)。蛋白质最大化假说认为:野生动物会优先取食蛋白质质量分数最高的食物[21]。西藏马鹿可食植物与蛋白质呈正相关,其可食植物蛋白质质量分数最高的为笔直黄耆(18.69%),而且笔直黄耆在西藏马鹿食物选择中占有比率最高(12.8%),这一点符合蛋白质最大假说。但西藏马鹿可食植物与蛋白质相关性较弱(0.320)。研究表明,蛋白质最大化假说理论并不完善,有时候野生动物也并非优先选取蛋白质质量分数最高的植物[22-23],这与其他营养成分对其食性选择的影响有关[24]。西藏马鹿草青期食物组成与脂肪呈正相关。脂肪是野生动物遭遇严酷环境时的重要能量储备,青藏高原环境条件严酷,草枯期时间持续达8个月之久,食物资源锐减[25],西藏马鹿体脂水平对于其种群的生存和发展有重要意义。西藏马鹿可食植物与脂肪相关强度较弱(0.312),动物食物中脂肪含量过高会引起腹泻或者过度肥胖等问题,一般状况下,食物脂肪质量分数在2%为宜[26]。

干物质消化率大于50%的鹿科可食植物,可被认定为高质量的食物[27]。西藏马鹿可食植物干物质消化率平均值(56.69±1.16)%,明显高于50%,除木根香青较低外(42.61%),其他种类均处于较高水平。因此,西藏马鹿可食植物虽与干物质消化率呈正相关,但相关强度较弱(0.332)。西藏马鹿可食植物与纤维素、木质素呈负相关,且与纤维素呈较强相关性(0.899)。Van Soest研究表明,纤维素与木质素属于结构性碳水化合物,不易被动物消化[28],本项研究结果与之相符合。

单宁对鹿科动物取食植物选择,表现为负营养效应[29]。单宁中的鞣酸根负离子可与蛋白质产生沉淀反应,从而降低西藏马鹿对蛋白质的吸收。西藏马鹿可食植物叉枝蓼蛋白质质量分数较高(15.94%),由于其单宁质量分数很高而很少取食,体现出西藏马鹿取食在蛋白质与单宁之间的权衡。西藏马鹿取食植物单宁质量分数除少数质量分数相对较高外,其他种类均质量分数极低,西藏马鹿可食植物与其单宁质量分数负相关,但相关强度较弱。

西藏马鹿可食植物多样性指数、生态位宽度指数与同域分布有蹄类相比,均处于较高值,说明西藏马鹿分布区食物资源丰富,因而西藏马鹿能够取食具有较高营养组成的食物,有效趋避食物中的不利营养组成。