一种甘蔗组培苗甘蔗鞭黑粉菌接种方法的建立

2020-05-08颜梅新张小秋王泽平雷敬超李翔黄冬梅宋修鹏

颜梅新,张小秋,王泽平,雷敬超,李翔,黄冬梅,宋修鹏

(广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所/中国农业科学院甘蔗研究中心/农业部广西甘蔗生物技术与遗传改良重点实验室/广西甘蔗遗传改良重点实验室,广西 南宁 530007)

0 引言

甘蔗黑穗病(Sugarcane smut)是对广西乃至全国甘蔗安全生产威胁最大的病害[1],它能够导致蔗茎产量和蔗糖分的严重降低,一般发病率为18%,宿根蔗发病率高达50%,给我国甘蔗产业造成了严重经济损失。该病害于1877年在南非纳塔尔首次报道[2],之后蔓延至全球所有的甘蔗种植国家。目前,甘蔗黑穗病已成为一种世界重要的甘蔗病害。甘蔗黑穗病最明显特征是病蔗梢头具一条向下内卷的黑色鞭状物。该病病原为甘蔗鞭黑粉菌(Sporisorium scitamineum),属担子菌亚门黑粉菌属,是两型真菌,在其生活史中,不同遗传交配型(“+”和“-”)的单倍体细胞通过有性配合形成双核菌丝体,在活的寄主组织中侵入寄主甘蔗体内发育,使甘蔗发病[3]。

农杆菌介导的甘蔗鞭黑粉菌遗传转化体系和CRISPR/Cas9基因编辑技术体系的成功构建促进了甘蔗鞭黑粉菌致病机理研究[4-5]。Yan等[6]利用绿色荧光蛋白和红色荧光蛋白分别标记甘蔗鞭黑粉菌(“+”和“-”)菌株,揭示其有性配合、冬孢子形成、冬孢子萌发等过程。通过对甘蔗鞭黑粉菌交配型基因a位点和b位点基因的克隆和功能验证,发现它们的基因结构和功能与玉米黑粉菌(U. maydis)的a位点和b位点基因结构和功能相似[3,7]。Deng等[8]揭示MAP Kinase SsKpp2参与甘蔗鞭黑粉菌的有性配合和菌丝形成过程。Chang等[9]验证了cAMP/PKA 信号在甘蔗鞭黑粉菌中的功能,该基因通过调高病菌细胞内的活性氧(ROS)水平,促使“+”“-”两性单倍体细胞融合,形成双核菌丝侵染寄主。最近,Sun等[10]证实了Farnesyltransferase β-Subunit Ram1可调控甘蔗鞭黑粉菌的有性配合和致病性。

目前甘蔗鞭黑粉菌致病机理研究需要大量突变体对甘蔗种苗进行致病性测定,这就需要准备大量的甘蔗种苗作为接种材料。致病性测定主要采取“+”“-”菌体混合孢子液注射的人工接种方法[3],但该方法存在缺陷,如前期准备繁琐、耗时、耗人工、致病性测定周期长且测定结果不稳定,限制突变体测试数量,从而影响甘蔗鞭黑粉菌致病性缺陷突变体的筛选效率,导致甘蔗鞭黑粉菌致病机理研究进度缓慢。为了提高甘蔗鞭黑粉菌致病性缺陷突变体的筛选效率,本研究开展了组培苗甘蔗鞭黑粉菌接种技术研究,形成了一种甘蔗组培苗甘蔗鞭黑粉菌接种方法,省去繁琐的前期准备工作,缩短致病性测试周期,提高甘蔗鞭黑粉菌突变体致病性测定效率,对甘蔗鞭黑粉菌致病机理研究具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试品种为桂糖49号,规格为移栽后高度20~40cm的组培苗。甘蔗黑穗病菌野生型菌株Ss17和Ss18及突变体(突变体为经农杆菌介导的遗传转化体系获得随机插入的突变体)由广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所实验室保存。

1.2 试验方法

1.2.1 甘蔗鞭黑粉菌野生型及突变体孢子悬浮液配制

将甘蔗鞭黑粉菌野生型“+”“-”菌株Ss17和Ss18及突变体从-80℃冰箱中取出,接种至酵母提取物(yeast extraction)1%,蛋白胨(peptone)2%,蔗糖(sugar)2%,琼脂(agar)2%的YePSA培养基中进行活化,于28℃培养2天。将活化好的甘蔗鞭黑粉菌野生型菌株Ss17和Ss18及突变体分别接种至酵母提取物(yeast extraction)1%,蛋白胨(peptone)2%,蔗糖(sugar)2%的YePS液体培养基,于28℃摇床,200rpm,培养2天,所有菌株孢子悬浮液调至1×107个/mL,然后“+”和“-”菌株按1:1混合,具体如:野生型Ss17+Ss18,来源于Ss17菌株的突变体与菌株Ss18混合,来源于Ss18菌株的突变体与菌株Ss17混合。

1.2.2 甘蔗鞭黑粉菌致病性测定

将高度为20~40cm的甘蔗组培苗移栽至长宽高分别为0.7m、0.45m和0.2m的塑料盆中,30株/盆,见图1A。采用医用1 mL注射器分别吸取上述1.2.1所配好的甘蔗鞭黑粉菌混合孢子悬浮液各1mL,将混合孢子悬浮液注射至甘蔗组培苗植株内生长点处附近,用标签牌做好标记,野生型Ss17+Ss18作阳性对照,接种蒸馏水(ddH2O)为阴性对照,每处理接种3株;突变体接种每处理1株作为初筛。致病性测定复筛时,野生型Ss17+Ss18为阳性对照,蒸馏水为阴性对照,对照和突变体处理均设5株重复。

1.3 甘蔗黑穗病调查

自第一株甘蔗黑穗病发生开始调查,每隔1天调查一次;记录发病时间,收集黑穗病样本于信封中,放置50℃烘箱烘干后,保存4℃冰箱。

2 结果

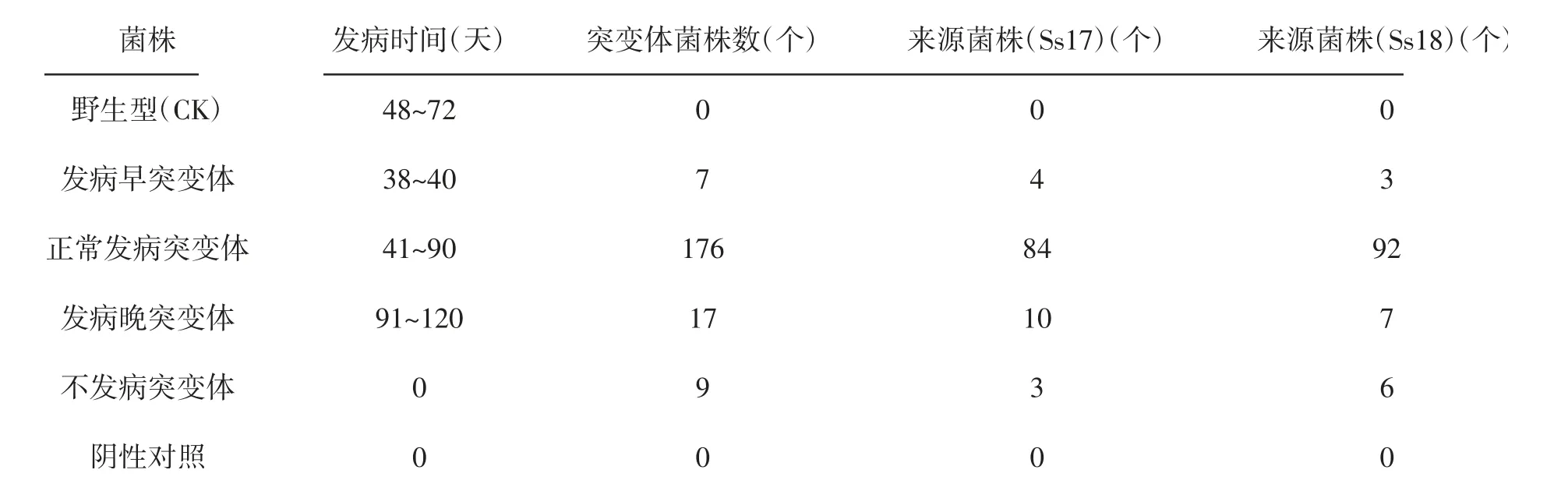

本研究共测试209个甘蔗鞭黑粉菌突变体,甘蔗鞭黑粉菌致病性测定(初筛)结果显示,甘蔗鞭黑粉菌野生型Ss17+Ss18接种后,48~72天内发病,如图1B、C所示,发病率为100%,阴性对照不发病。而突变体最早发病时间为38天,初步获得比野生型发病早10天的突变体7个,其中4个来自出发菌株Ss17,3个来自出发菌株Ss18。发病时间在41~90天的突变体有176个,来自出发菌株Ss17和Ss18的突变体分别为84个和92个,这类突变体与野生型对照(CK)发病时间比较接近,属于发病正常突变体,如图1D所示。突变体在91~120天内发病,与野生型对照(CK)处理相比较,发病比较晚,属于发病晚突变体,该类突变体有17个,其中来自出发菌株Ss17的有10个,来自出发菌株Ss18的突变体7个。初步获得不发病突变体9个,其中3个突变体来自出发菌株Ss17,而来自出发菌株Ss18的突变体为6个,见表1。

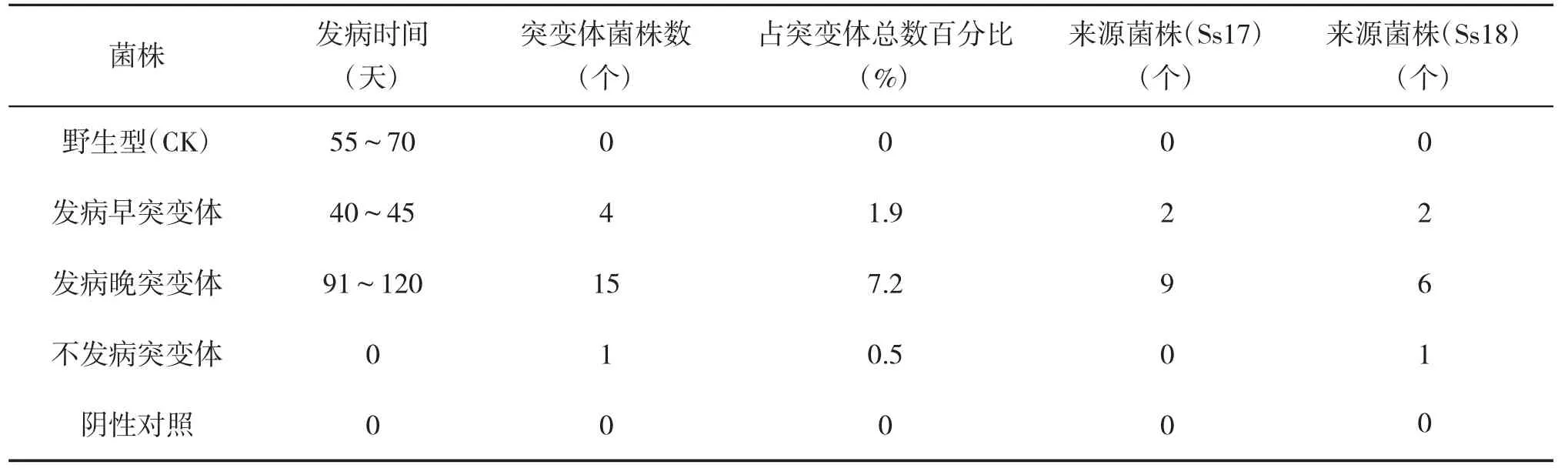

本研究将致病性缺陷突变体(包括初筛中发病早、发病晚和不发病的突变体)再进行二次接种。甘蔗鞭黑粉菌致病性测定(复筛)结果证实,甘蔗鞭黑粉菌野生型Ss17+Ss18接种组培苗,接种后55~70天内发病,发病率为100%;阴性对照不发病,生长正常。而突变体最早发病时间为40天,比野生型发病早15天的突变体有4个,占突变体总数(209个)的1.9%,来自出发菌株Ss17 和Ss18各为2个。晚发病的突变体(发病时间在91~120天)共有15个,占突变体总数的7.2%,其中来自出发菌株Ss17的有9个,来自出发菌株Ss18的突变体6个。不发病突变体1个,来自出发菌株Ss18,占突变体总数的0.5%,见表2。而正常发病的突变体为绝大多数,占突变体总数89.9%。

图1 甘蔗鞭黑粉菌致病性测定

表1 甘蔗鞭黑粉菌突变体致病性测定(初筛)

表2 甘蔗鞭黑粉菌突变体致病性测定(复筛)

3 讨论

甘蔗黑穗病是我国甘蔗发生最严重的一种病害,给我国甘蔗产业造成了严重经济损失[1]。该病是由甘蔗鞭黑粉菌引起的,属两型真菌,在其生活周期中,不同遗传交配型(“+”和“-”)的单倍体细胞通过有性配合形成双核菌丝体,侵入寄主,使甘蔗发病[3]。

近年,甘蔗鞭黑粉菌致病机理研究获得进展,首先农杆菌介导的甘蔗鞭黑粉菌遗传转化体系和CRISPR/Cas9基因编辑技术体系的成功构建,为甘蔗鞭黑粉菌基因功能研究提供了便利[4-5]。另外,甘蔗鞭黑粉菌全基因组序列的测定为基因功能的鉴定提供了信息[11]。甘蔗鞭黑粉菌交配型基因a位点和b位点基因的克隆和验证,使我们在分子水平上更进一步了解与玉米黑粉菌有着相似生活周期的交配型基因结构和功能[3,7]。迄今,已鉴定参与或者调控甘蔗鞭黑粉有性配合和致病性的基因或者信号通路有SsKpp2[8]、cAMP/PKA 信号通路、Ram1[10]、SsAgc1[12]等。

甘蔗鞭黑粉菌致病机理研究重要的一个环节是致病性测定,大量定向敲除突变体或者随机插入突变体的致病性测定需要大量的甘蔗种苗进行接种。当前的致病性测定方法[3],存在前期准备(如砍甘蔗,盆栽,甘蔗发株等所需时间至少2个月)繁琐、耗时、耗人工、致病性测定周期长且不稳定,限制突变体测试数量等缺点,严重影响甘蔗鞭黑粉菌致病性缺陷突变体的测试效率,导致甘蔗鞭黑粉菌致病机理研究进度缓慢。本研究的甘蔗组培苗甘蔗鞭黑粉菌接种方法,对209个突变体进行一次初筛和一次复筛的致病性测定,在初筛测试中,每处理只需1个重复(1株甘蔗组培苗),而在复筛中每处理仅需设5个重复,甘蔗鞭黑粉菌野生型发病率为100%,而突变体发病率也到达80%以上。发病早、发病晚和不发病的突变体,分别占突变体总数的1.9%、7.2%和0.5%,而正常发病的突变体占总突变体总数的89.9%,该比例符合突变体的分布规律,达到了预期效果。

本研究的接种方法方便,组培苗盆栽即可进行接种,测定结果稳定,重复性好,可操作性强,节约土地、资金和劳动力等成本,省去了繁琐的前期准备工作,缩短致病性测试周期,比当前的接种方法缩短了至少2个月时间,提高甘蔗鞭黑粉菌致病性缺陷突变体筛选和验证效率,为甘蔗鞭黑粉菌致病性相关基因鉴定及机理研究提供技术支持。