超越干涉主义,医疗也需要考虑“疾病耐受性”

——兼论中医药介入新冠肺炎救治的新思考

2020-05-08孙增坤何裕民

孙增坤 何裕民

新型冠状病毒肺炎[以下简称新冠肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19)]疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大的突发公共卫生事件。从2020年1月23日武汉封城算起,全国全面抗疫开始,经过2个多月的努力,我国的疫情控制呈现了稳中向好的态势。但世界范围内疫情形式不容乐观,2020年3月11日起世界卫生组织(World Health Organization,WHO)已经宣布此次新冠肺炎流性特征为全球“大流行”。目前,因各国、各地区处置方式不同,正面临不同处境,并将最终引向不同结局。同样,在我国境内感染人数爬坡阶段,由于不同省域或地区采取了不同举措,一度导致了治愈率上呈现出的明显差异。这其中的差异,值得我们审视和思考。

1 一些案例的背后因素分析

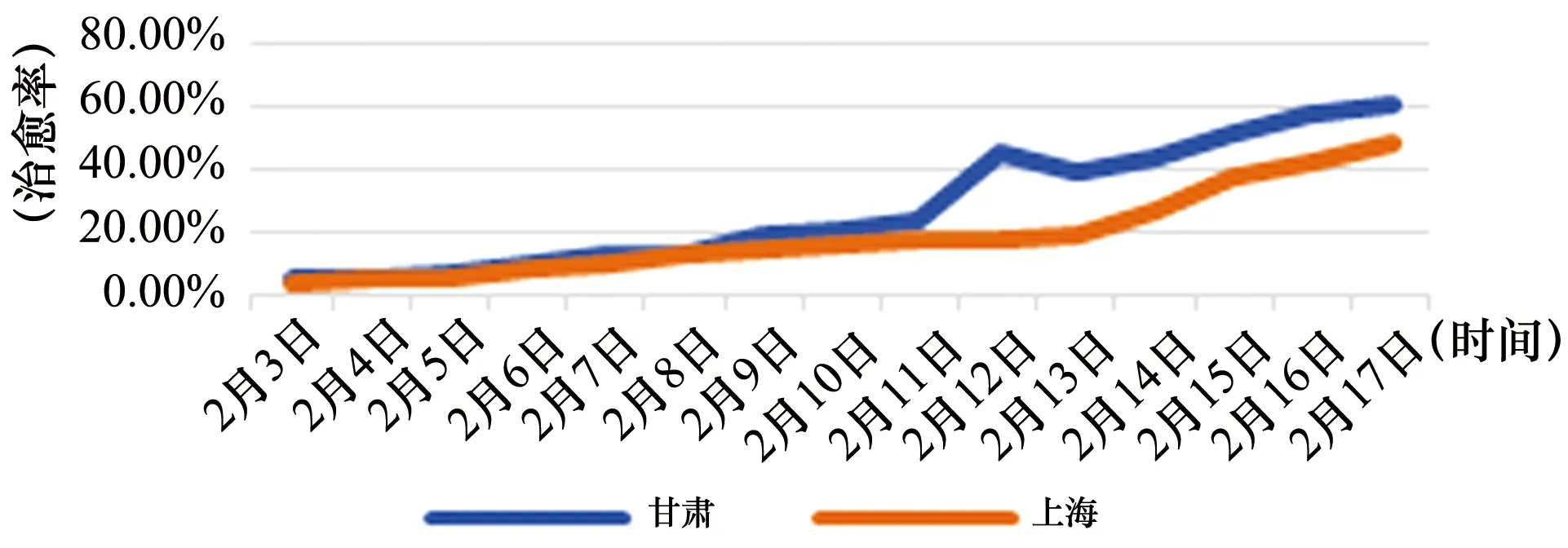

在感染人数爬坡的疫情扩散期,也是新冠肺炎诊疗方案尚未形成共识而不能广泛推广开来的阶段,各地所采取的措施有很大差异。上海中医文献馆的石云医生将这一阶段甘肃省的做法及新冠肺炎治愈率与北京、上海、香港、亚洲其他国家做了横向比较。截至2020年2月17日,甘肃的治愈率高出上海10%以上,而且从折线图可以看到,甘肃其实是一路领先。横向扩展开来,甘肃的治愈率不仅比上海高,还比北京高,比亚洲其他国家和地区(除中国外)整体都要高;香港居末,远低于比较研究中的其他地区……同时期湖南的高治愈率被广为称道,甘肃也远高于湖南。因为发表在微信平台上,有人提出可能甘肃重症病人比较少的疑问,石云医生继而将上海、甘肃两地的重症患者比例做了对比,甘肃重症率明显高于上海。在重症率高的情况下,治愈率也高,说明这一阶段甘肃的治疗情况优于上海。见图1、图2、图3。

图1 2020年2月3日~2月17日上海与甘肃新冠肺炎治愈率

图2 2020年2月15日~2月17日部分地区新冠肺炎治愈率

图3 2020年1月27日~2月23日上海与甘肃新冠肺炎重症率

此研究方法相对简单,虽然没有对基数、人群结构特征等情况进行详细分析和数据模型处理,但作为一项临床观察,已经能够说明一定的问题,值得我们思考。

北京、上海、香港等城市的发展,已达到国际前列。甘肃、湖南作为中西部省份,医疗同时要覆盖城市和农村人口,从人均医疗资源占有上,低于集约式发展的大型城市;由GDP支撑的其他保障(防护物资、隔离条件、生活配给等),可能也弱于上述比较研究中所列的城市。抛开这些,作为医学从业人士,我们更关心对结果有直接影响的医学因素。结合所能检索到的官方报道,图2中所列的我国内地省市都使用了中医方案,采用中西医结合治疗;而我国香港地区和“亚洲其他国家和地区”采用的是纯现代医学方案。中西医结合治疗地区,整体治愈水平是高于纯西医治疗地区的;而作为中医参与更早、应用率更高的甘肃,新冠肺炎治愈率领先全国。而以医疗科研水平高著称的香港地区,在此役中的发挥水平,令人扼腕,匪夷所思……

素有“中药之都”之称的安徽亳州,具有深厚的中医药传统文化底蕴及信赖中医药的民俗民风特点。疫情早期就民间自发地、全程地中医药介入新冠肺炎防与治,在各级诊疗机构中,也几乎做到了全覆盖[1]。亳州市疾控中心的公告数据显示:截至2020年3月5日,该市“已连续19天无新增新冠肺炎确诊和疑似病例,108例患者已全部治愈出院,治愈率100%”[2],该市108例患者仅用了3周就全部治愈清零(平均住院天数约为全国均值的一半),住院费用为全国平均值近2/3,且无一人转为危重病人,防控及救治工作取得的成效令人瞩目。

武汉江夏方舱医院是以中医药为主、推行中西医结合的综合治疗的“中医方舱”,从2020年2月14日开舱,到2020年3月10日休舱,在26天运营中收舱患者564人(轻症型71%,普通型29%),直到该方舱医院应统筹安排休舱为止,无一例转为重症;其中,治愈482人,82人(含14名有基础病)因休舱而转移至其他定点医院,圆满收官。而同时开设的武汉另一家方舱医院,共收治患者330例,一大差异在于没有加入中医师指导下的规范使用中医药综合治疗;其结果是有32例患者转成重症,转重比例约10%(与全国的轻症转重症比例基本符合)[3]。两舱的数据对比,似可说明中医药在防止新冠肺炎患者病情转重方面具有一定意义。此外,在张伯礼院士带领中医药参与的另外几个临床研究中也同样显示,中医参与治疗的轻症转重率2%~4%,远低于总体水平。张伯礼院士在接受采访时指出,中医方舱医院的核心指标是控制患者转重率,在他们参与的治疗中,应用中医药为主的疗法对新冠肺炎早干预、早治疗,成为了影响结局的关键因素。

三个案例由面到点,均具有一定代表性。在各个案例中,能够体现对照双方差异的是:中医药的参与度,介入时机,在治疗中所占比重。在更规范的临床研究数据公布之前,综合官方发布的数据及权威媒体报道来看,中医药确实在此次新冠病毒疫情中发挥了重要的积极作用。

中医药如何起效,在相关报道中均附加有从中医视角出发的描述性阐释,但笔者认为,还需从策略到机制各个层面,尝试进一步分析。

2 对诸多谜团的拷问

自疫情初期大量见诸于各种媒体的临床报道,便引起了我们的关注和思考。部分新冠肺炎患者其实病情并不严重,突然在两三天内迅速恶化,多器官衰竭至死;医生感染新冠肺炎死亡报道较多(人群死亡率待发布),预期死亡率接近或超过国内总体感染人群,但从治疗时效性上看,被感染医生接受治疗应更及时,并且可供使用的现代治疗手段会更多;人群中还存在携带者,是可怕的隐性传播源,但本身却可以一直不表现症状;部分确诊时即是重症的患者,病情没有迅速变化,经治疗实现痊愈。而从更广范围来看,欧美发达国家在疫情不同阶段采取了控制措施,而截至本文成稿,仍未遏住势头,发展迅速;而“佛系”抗疫的印度,则较为“平静”。

此类现象在既往疫情中可能部分存在,但此次疫情又将之集中并放大展现在了我们面前。基于这些困惑,一个概念开始被频繁提及——“炎症风暴”(又称“炎症瀑布”),学界称之细胞因子风暴(cytokine storm),认为新冠肺炎的严重程度与机体炎症反应强度有关,若机体出现过度的炎症反应(炎症因子释放综合征,cytokine release syndrome),可导致系列多系统炎症症状,直至死亡。这一概念可以解释部分重症,或突发“轻症转重症”患者的死因,但无法解释感染病毒却无症状的隐形感染者、易感染者的人群间差异。

此外,中医药临床合理使用的确有效,有研究提示其可能与直接抑制病毒有关,如钟南山院士与欧洲呼吸学会同行介绍并分享了中国抗击新冠肺炎疫情的成果和经验,“一些中药已经在我们的P3实验室内在细胞层面进行了测试,研究证明,特别是中药显示出对抗病毒和抗炎有效”,“在这里……是六神丸相关数据,使用过六神丸后病毒的数量减少了。另一个莲花清瘟胶囊也提示出病毒负载有所减少。以上数据可以为使用中药的医生提供指导”[4];在广州的一次新闻发布会上又提到“在实验室的细胞上,中药也是很有效的,也在总结发表中……”,这些消息给中医以鼓舞,但我们也在思考,中医药起效,是各种中药制剂直接的抗病毒作用,还是通过引发机体其他机制所发挥作用的作用更大?被感染医生的治疗和疗效悖论,则是这一问题的反面。这些都需要新的解释。

3 “治疗”新解:提高机体“疾病耐受性”

近十年来,国际医学界对炎症等机理的认识有了突破性的迭代与更新。Medzhitov等[5]于2012年在Science撰文提出:免疫系统主要通过检测和消灭入侵的病原体来防止感染;但是,宿主机体也可以通过减少感染对宿主健康的负面影响来保护自身免受传染病的侵害。这种对病原体存在的耐受能力是一种独特的宿主防御策略,但在动物和人类的研究中,这种能力很大程度上被忽视了。将“疾病耐受”(disease tolerance)的概念引入到免疫学的概念工具包中,将扩展我们对传染病和宿主病原体相互作用的理解。“我们意识到(除了调动免疫抵抗)……原来还有另一种耐受机制帮助我们应对感染,我们不再试图摆脱这些病原体,而是做出某些生理上的改变,使身体接纳病原体。”对疾病耐受机制的分析应该为感染和其他疾病的治疗提供新的途径。2018年Cell发表的一篇文章进一步提出假说:在抗击感染时不一定要“全面开战”;有时与其把入侵体内的病原体赶尽杀绝,不如让机体尽可能“顺从”它们,以便最终促使其向良性方向进化,以减轻病原体和免疫系统对身体的伤害。这一现象被称为“疾病耐受性”,指身体通过利用不同的生理系统(如新陈代谢等)来防控疾病。例如,文中举例说当得了流感不舒服时吃点泰诺,泰诺其实没有抗病毒作用,体内的病原体并没有减少;但却可以缓解症状,提高当事人对疾病的耐受力,从而帮助度过疾病困厄[6]。

按照Cell研究者观点,人类在其长期演进过程中,机体/宿主客观上早已存在着自我协同代谢等应对机制,以适应感染等不良病理情景,有利于在感染后不出现症状,或即使出现症状也不突然恶化,继续生存。对应此次新冠肺炎疫情中,至少可解释前述2个现象:(1)人群中的隐性携带者,有传染性但本身却可以一直不表现症状;(2)部分确诊时即是重症的患者,病情没有迅速变化,经治疗后实现痊愈的现象。前文提到的印度低发病率,有学者分析与印度卫生统计制度不完善(即使印度官方报道发病率低,数据也不可轻易采信),民众就医条件差确诊困难有关;但同时也不否认,印度自官方、民间及媒体都没有报道大面积人群感染,分析低发病率可能与其环境卫生条件相对较差,人们在此环境中生存日久,人群整体上对疾病的耐受能力强有关。与之相似的是国内有研究发现的过敏性疾病在城市儿童发病率高于农村儿童[7]。直到最近,研究者们才开始意识到,必要时合理的治疗还应包括抑制机体自我过分强烈的免疫反应,并将入侵病原体的危害性降至最低,从而保证机体不出现症状,或曰无症状的携菌者。现在,人们正在一步步探明疾病耐受机制是怎样保护人的身体在感染期间不受到损害的。这是一个几乎尚未开发的领域,不仅可以应用于传染病的研究,也可以应用于其他(包括肿瘤)的治疗[8]。

4 超越医疗干涉主义,疫病也需心身同治

众所周知,“现代医学的本质是干涉主义”——威廉(S.William)和马塞利斯(M.Masellis)[9]一批前WHO官员荟萃了WHO相关文献及历史资料后,在《人道医学:理念与实践》(ConceptsandPracticeofHumanitarianMedicine)一书中非常明确地指出了这一特点。

这里的“干涉”,指的是按人们的意愿或所揭示的病理特点,针对性地加以纠正之治疗行为。现代医学的干涉主义印记十分鲜明,最常见的治疗和药物的命名中都带有此倾向:如抗菌、抗病毒、抗高血压、抗高血糖、抗高血脂、抗风湿、抗癌、抗衰老、抗氧化等。抗生素的疗效曾让人大受鼓舞,但也一定程度上导致了人们的思维惯性。特别是疫情带来紧迫感的情况下,针对病毒这一病因,更具有对抗性的抗病毒治疗自然成为首选方案。但前期应用的抗病毒药物并未取得预期效果。一项来自上海市公共卫生临床中心的回顾性研究分析了抗病毒药物治疗新冠肺炎感染者的效果。所有患者均接受干扰素和对症支持治疗为基础治疗;试验组分2组,分别应用抗病毒药物A和抗病毒药物B;对照组不应用抗病毒药物,仅接受前述基础治疗。经分析发现,试验组的两种抗病毒药物在加快病毒清除和改善临床症状方面均未优于对照组,而且其中一种抗病毒药物不良反应发生率高于对照组。经此研究验证,应用这两种抗病毒药物患者不能临床获益[10]。

除此干涉性较强的模式之外,临床还有诸多治疗路径,我们仅再以一种有比较意义的“轻对抗”模式来看。前文所述的武汉中医江夏方舱医院,以中医为主、中西医结合综合治疗,特色鲜明:舱内医生全为中医医生,患者全部服用中药并接受其他中医疗法(如辅练习太极、应用穴位贴敷等)。并以基础病治疗药物、氧疗仪器、心电监护设备、抢救设施及药物、移动CT机等为后备,以使患者“更有底气、更放心”地使用中医药。媒体报道曾有患者拒绝中药治疗,从接受“对自己无害”的温灸贴开始,抑制住了迟迟不退的高烧,后开始接受中医药治疗,体温连续8天正常,两次核酸检测阴性,治愈出院。中医方舱秉持中医“形神统一”的原则,重视心身同治,营造出了良好的医患互动环境;他们为患者庆祝生日、评选“三好舱友”。让患者从被动治疗到主动参与,症状改善的患者转变角色:主动分发药物,参与清洁卫生,分类垃圾,服务其他患友,参加舱内一些管理工作,把方舱医院变成了一个“大社区”。这样的心理照护,心身同治,有效缓解患者的紧张焦虑,增强治疗信心。在非对抗性治疗措施下,患者临床症状也明显缓解,咳嗽、发热、乏力、喘促、咽干、胸闷、气短、口苦、纳呆等都较前改善,患者承受了较小的身体损伤和药物负担,陆续治愈出舱,无一例患者转为重症。

现代心身医学已经揭示,患者的情绪心理状态会影响疾病的转归。良好的心理状态反映到正向的心身应激,能增强患者的抗病能力,这样的观念在一般慢性病的临床治疗中,逐渐被广泛接受,但将之应用具有“急迫性”的疫病治疗中,需要有超越技术理性的勇气。

5 中医药治疗感染的新解释

此外,在笔者看来,以提高机体耐受性为宗旨的治疗对策中,重要的并不在于哪方哪药,而在于令当事人症状缓解、耐受性提高,疾病(炎症反应)过程趋于和缓。这是中西医不尽相同的应对思路。20世纪50年代,蒲辅周治疗乙脑,救治了167例,用了98个处方,无1例死亡,称颂者因其活人而倍加赞赏;反对者因其“没有统计意义”而质疑诟病。现在看来,就是提升机体耐受性而显效的。

中医有辨证治疗外感热病和“疫病”的传统,自《伤寒论》到后世温病学派,确立了中医药防治外感病的理论体系,并进行了大量有效的临床实践。简单概括,可以把《伤寒论》六经辨证所描述的疾病(疫病)进展过程中的病理反应分成三阶段:第一阶段:太阳病(动员期),此时主张振奋阳气以更好地抗御邪气,麻黄汤、桂枝汤都有此类功效。第二阶段:阳明病/少阳病(抵抗期),即中医所说“正邪交争”,细菌/病毒等病原体与机体免疫机制激烈对抗/交锋,机体呈现出高热为主,此时应想办法消除症状,抑制过亢的炎症反应,即处于“炎症瀑布”阶段;这时治疗方向急转——不再用辛温类药助其发散,而是转为应用凉性、寒性、升散类药物,清热解毒、寒凉泻火、透出郁热。此时若简单应用培补正气(免疫应对机制)提升人体对抗能力,只能引起过激的机体反应,似火上浇油,造成自身损伤。第三阶段:三阴症,以虚损为共性特征,表现为错综复杂的病后虚损状态,症情极易恶化,此阶段应以顾护人体正气为主,适时攻补兼施。很显然,三阶段中医的治疗都不是针对病因,特别在第二阶段,通过调整寒热(阴阳),对症治疗,减轻机体不适,来达到治疗目的。其中起效的机制,若与现代医学机制类比,是否是减轻了机体不适后,机体反射性降低了过亢的免疫抗争,进而减少了过量免疫导致的损伤?这需要进一步的研究以验证。

回归到疫病情况下中医学的辨证论治,可以看作是通过采集现象级别的证据(症和证),分析辨识,确立治则治法,帮助尽可能缓解症状,减轻不适感;“寒者热之,热者寒之”以降低机体反应度,使整体趋于“平和”。而症状与机体反应又是相互关联的,症状消解意味着机体反应趋缓。而且,多数情况下中医学强调以“和”法为主要大法,以“调和阴阳”、“消除不适”、“纠正失调(偏差)”包含着“主动抑制”炎症反应过程,本质上是减轻机体的免疫抗争,防范炎症风暴(病入阳明或温病的营血分)对机体的过量伤害等。这些都包含有提高机体耐受性的意蕴在内。

6 需兼顾疾病耐受机制

免疫的主要功能是识别病原体,并对其进行控制、杀灭或驱逐。而现代研究认为,实际过程中,整个免疫反应会带来机体巨大消耗和某一方面的系列损伤。因此,需有特定机制来限制这种由免疫引起的自身损伤,即组织损伤控制机制(tissue damage control mechanisms)。其机理是让宿主组织输出与感染形式/感染量相匹配的应激调动,减少“免疫过量”导致的损伤,以保护机体。基于此,有学者认为疾病耐受也是人体免疫过程的固有部分(inherent component of immunity)[11]。Science的一份研究还显示,体内的共生菌群甚至可帮助宿主防御疾病,以防恶病质的发生。研究者追踪了菌株的作用路径,健康小鼠体内这种良性菌株存在于其肠道内,当实验小鼠患有伤寒、细菌性肺炎或结肠炎后,菌株发生了迁移,聚集于脂肪组织,并促进脂肪组织生成胰岛素样生长因子-1,防止肌肉萎缩。这向人们展示了共生微生物以它特有方式,帮助宿主对疾病进行防御;而整个过程病原体没有减少,反应的结果是宿主的疾病耐受性增强了[8]。免疫系统进化出另一种限制病原体对宿主稳态产生负面影响的机制,依赖于组织损伤控制,降低病原体的有害影响,并使免疫驱动的抵抗机制在一定程度上与疾病分离。这种防御策略可看作是让机体产生了“疾病耐受”[12]。就像前面列举的以泰诺治流感,尽管病原体没减少,但却症状缓解,也可明显降低流感致死率一样;新冠肺炎的中医药治疗通过缓解症状,提升耐受性,弱化机体对病毒的强烈反应,既已在临床上表现出明显的疗效,其机理也应该是可以接受、尝试解释并充分加以利用的。

另有研究在机体代谢方面也有此方面发现,甚至体现了自身耐受机制似乎有让人惊叹的“合目的性”。一向被认为对人体无益的胰岛素抵抗反应(是2型糖尿病和代谢综合征的重要启动因素),在脓毒血症或疟原虫感染时,竟能帮助机体维持肠道内的葡萄糖水平,供给巨噬细胞和体内其他免疫细胞,来杀灭外来致病细菌或病毒。分析认为,动物机体演化出的这些反应,在某些情况下是出于保护人体的“目的”,新陈代谢与机体的免疫和疾病耐受也有关联性,增加了机体在感染中的存活几率[13]。

所有这些都提示,进化过程中形成的免疫机制十分错综,机体同时还演化出一系列疾病耐受性相关联的机制,它们之间又在相互影响;既体现了生命本身所具有的高度智慧,也折射出,若我们在认识不足的情况下,出于“认知惯性”,施以干涉原则,应用对抗性治疗为主的思路处理问题,或许有些鲁莽。“中医方舱”中兼顾心身、统筹中西的治疗方案,在稳妥中也更显智慧。

何裕民教授[14]曾对“好医学”概念进行深入探讨,“好医学”是一个相对概念,面对任何一种疾病,或者疾病的某一阶段,都有“相对好”的手段。本次疫情从不同视角看,有不同特点。合理的医疗,既需针对性强的对抗性治疗,我们和所有人一样翘首期盼疫苗或直接杀灭病毒的药物早日诞生;但我们也应思考,是否在对疾病认识还不全面的阶段,给治疗以更大的广度,秉着“有利”原则,而非对抗为主的“唯科学主义”,在更早的阶段引入可增加机体耐受性、顺应性的“综合治疗”。当然,在疫病面前,这需要勇气:超越干涉/对抗,让所采取的治疗能兼顾包括疾病耐受在内的其他身体固有机制。