磁耦合谐振式无线电能传输系统传输特性研究

2020-05-07孙翔宇龚立娇李宏伟靳郑伟

孙翔宇, 龚立娇, 李宏伟, 靳郑伟

(石河子大学 机械电气工程学院,新疆 石河子 832003)

0 引言

磁耦合谐振式无线电能传输(Magnetically Coupled Resonant Wireless Power Transfer,MCR-WPT)是一种新兴的无线电能传输方式。与感应式无线电能传输方式相比,MCR-WPT具有传输距离远、抗偏移性强、电磁辐射小等优点;与微波辐射式无线电能传输方式相比,MCR-WPT传输性能更优[1-3]。MCR-WPT技术除可应用在电动汽车、消费电子等领域外,也可应用于煤矿、化工、水下环境等特殊场合,展现出较大的潜力,因此,成为近年来的研究热点[4-6]。文献[7]通过分析不同形状的线圈对系统传输性能的影响,得出合适形状的耦合线圈,并分析了线圈参数对线圈品质因数和系统传输性能的影响,但没有研究负载对系统传输性能的影响。文献[8]从线圈自身属性与线圈参数(品质因数、电感)的关系入手,分析了线圈参数对系统传输效率影响更大,但没有讨论线圈参数对系统传输功率的影响。文献[9]保持线圈匝数和半径不变,对比分析了不同平面结构的谐振线圈对系统传输性能的影响,但谐振线圈制作较为复杂。文献[10]通过DC/DC变换器改变系统的负载,保证系统处于最优输出功率状态,但没有分析负载改变对传输效率的影响。

在上述研究基础上,本文推导了MCR-WPT系统输出功率和传输效率与线圈间互感和系统负载的关系,并分析了线圈结构参数与互感的关系;探讨了线圈参数和负载电阻改变时系统输出功率和传输效率的变化趋势,得出在不同传输距离下使系统输出功率最大化的线圈结构参数和负载电阻选择。最后通过实验分析对理论和仿真结果进行了验证。

1 MCR-WPT系统模型

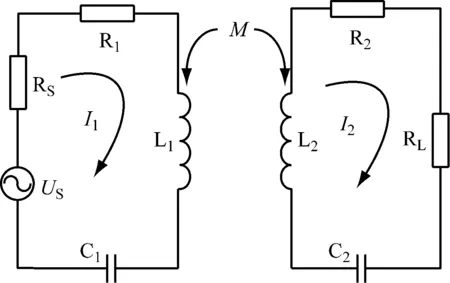

两线圈结构的MCR-WPT系统等效电路模型如图1所示。其中,US为高频电源,RS为电源内阻,L1、L2分别为发射、接收线圈的等效电感,C1、C2分别为发射、接收线圈的外接调谐电容,R1、R2分别为发射、接收线圈的等效电阻,RL为负载电阻,M为两线圈间的互感,I1、I2分别为发射、接收回路电流。

根据基尔霍夫电压定律可列出图1所示模型的回路方程[11-13]:

图1 两线圈结构MCR-WPT系统等效电路模型

Fig.1 Equivalent circuit model of two coil structure MCR-WPT system

式中ω为角频率。

两线圈谐振时系统的传输效率最高,此时有

(2)

输入功率PS、输出功率PL和传输效率η分别为

(3)

(4)

(5)

平面螺旋线圈各参数间关系为

(6)

式中:rout和rin分别为线圈外径和内径;a为导线的线径;N为线圈匝数;ravg为线圈平均半径。

平面螺旋线圈的电感值L可由经验公式获得[14]:

(7)

式中:μ0为真空磁导率,μ0=4π×10-7H/m;q为填充系数。

当接收线圈与发射线圈的结构参数相同并同轴且平行放置时,平面螺旋线圈间互感为[8]

(8)

式中D为线圈之间的传输距离。

综合式(4)、式(5)、式(8)可知,对线圈间的互感和负载进行优化,可提升系统的传输性能;线圈间的互感主要由线圈匝数、线圈的平均半径及线圈间的传输距离决定。对于利兹线,线圈的平均半径由线圈线径和匝数共同决定。

2 有限元仿真研究

2.1 参数设置及建模过程

为了验证理论分析的正确性,利用COMSOL有限元仿真软件对使用利兹线制作的不同结构参数的平面螺旋线圈产生的磁场进行数值分析和计算,得到系统发射、接收线圈各自发生谐振时的磁通密度。

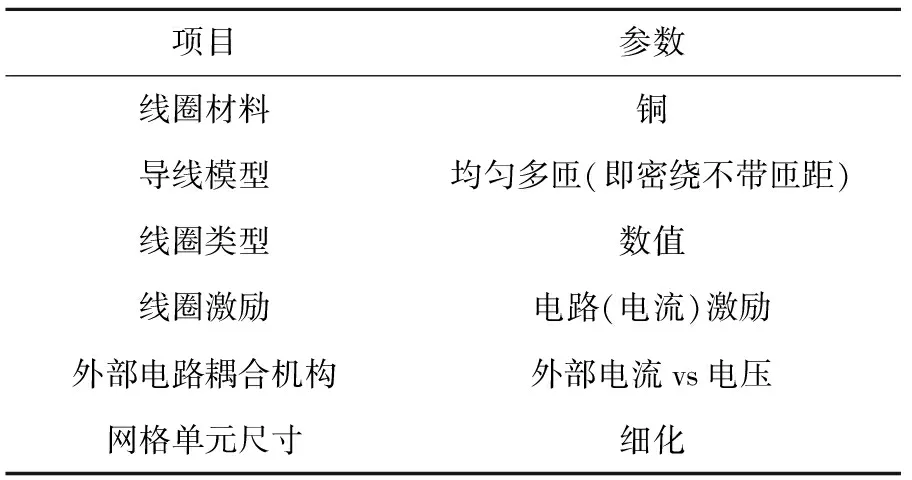

首先在COMSOL5.3中建立空白的三维模型,物理场选择“AC/DC模块”-“磁场”-“频域”。定义全局参数:工作频率f=6.8 MHz,电源电压有效值US=100 V。线圈构建部分,选择z坐标为50 mm的xy工作平面,在该平面构建半径为100 mm的圆,该圆的厚度参考线圈线径和匝数进行设置;发射线圈的自身厚度根据线圈线径进行拉伸构建,再通过设置该工作平面的对称镜像,获得发射、接收线圈的三维几何模型。在三维模型中构建一个半径为300 mm的球体空气域,将线圈模型包围起来。线圈三维模型参数见表1。

表1 线圈三维模型参数

2.2 线圈线径对传输性能的影响

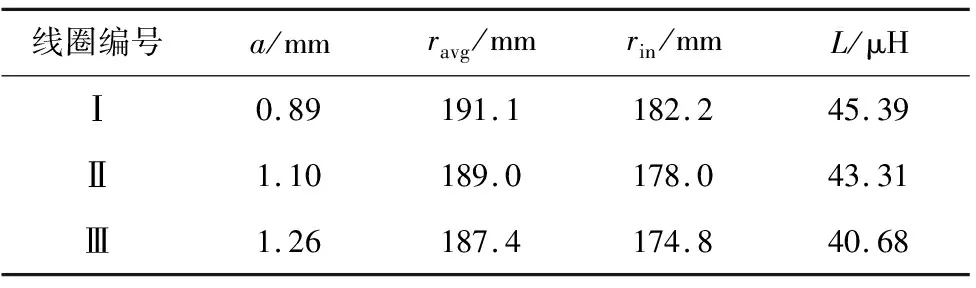

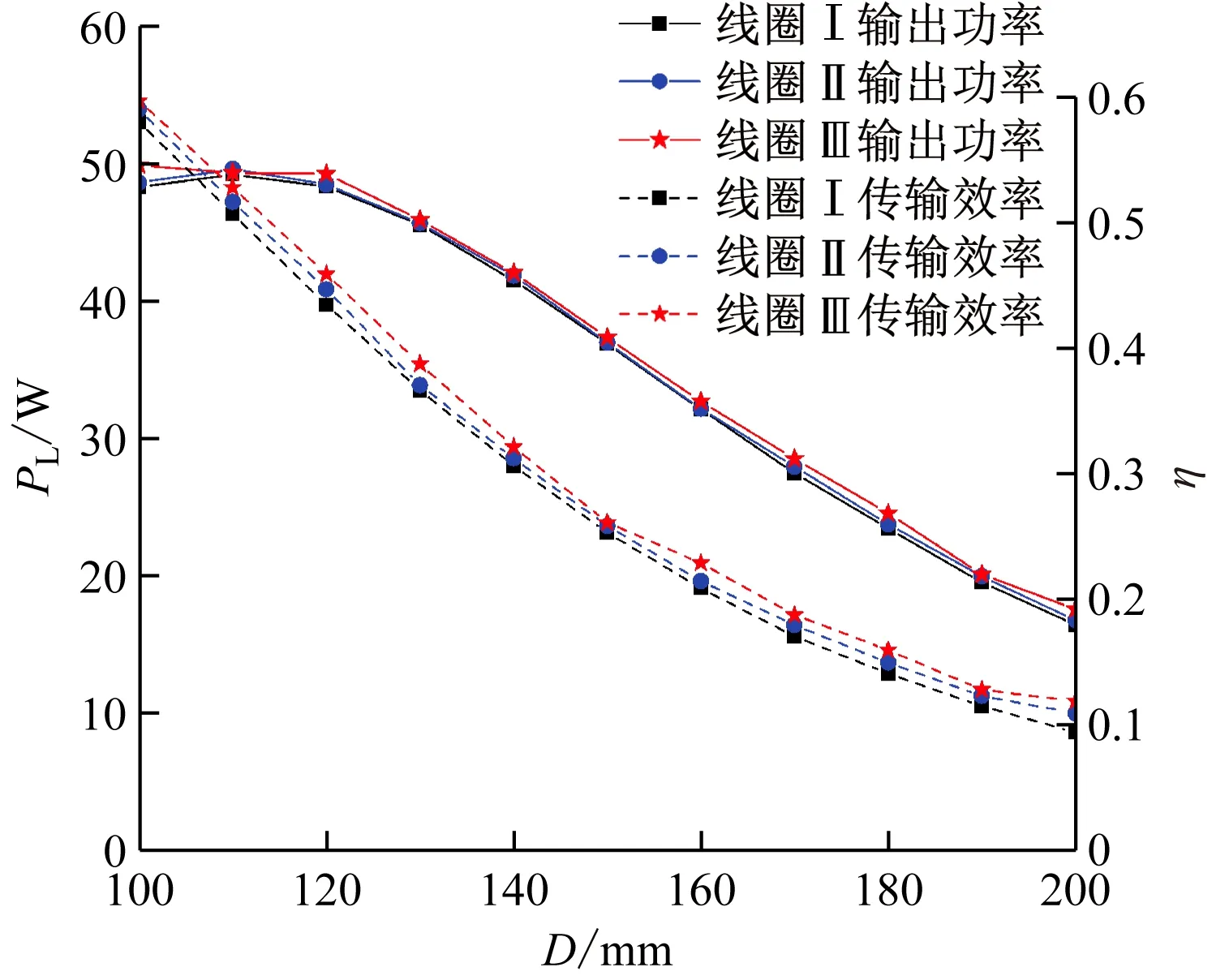

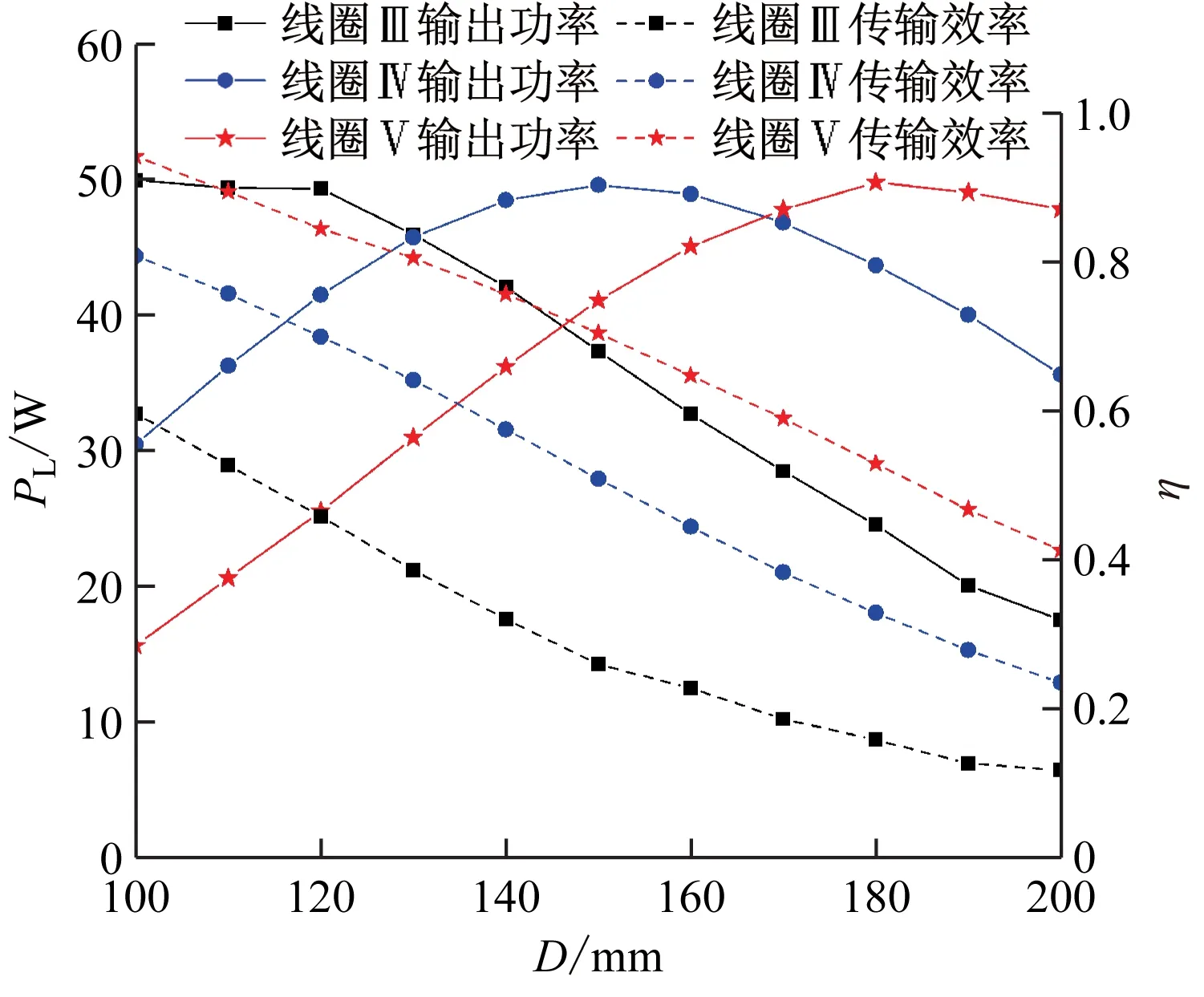

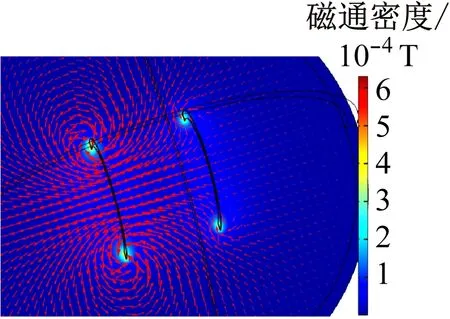

设定系统模型的线圈匝数N=10,负载RL=100 Ω,调节线圈线径a,并调节传输距离D(参数扫描区间为100~200 mm,间隔为10 mm)。不同线径线圈仿真参数见表2,系统的磁通密度与线圈线径的关系及线径对系统传输特性的影响分别如图2、图3所示。

由图2可知,线圈线径较大、传输距离较小时,系统接收侧线圈与坐标平面接触的地方颜色更“亮”,说明线圈线径较大时,接收线圈的磁通量较大,并且其内部产生的感应电动势也较大,系统传输性能较好。由图3可知,系统的输出功率、传输效率均随着线圈线径增大、传输距离减小而增大,但是线径对系统性能的影响较小。由式(4)、式(5)、式(8)可推导出,增大线圈线径、减小传输距离可以增大线圈间的互感,进而提高系统输出功率和传输效率。仿真结果和理论分析结果一致。

表2 不同线径线圈仿真参数

图2 系统的磁通密度与线圈线径的关系

图3 线圈线径对系统传输特性的影响

2.3 线圈匝数对传输性能的影响

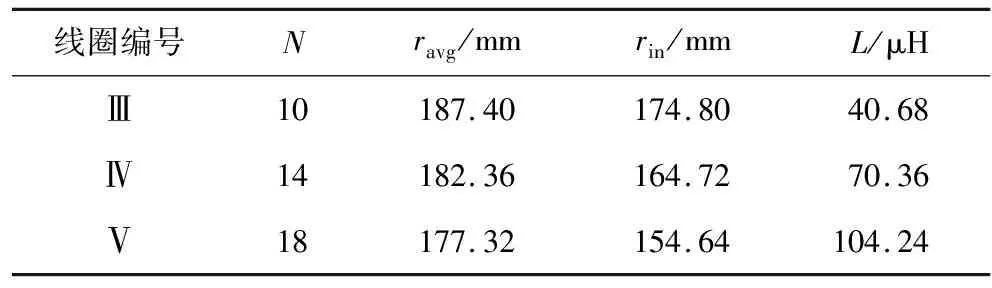

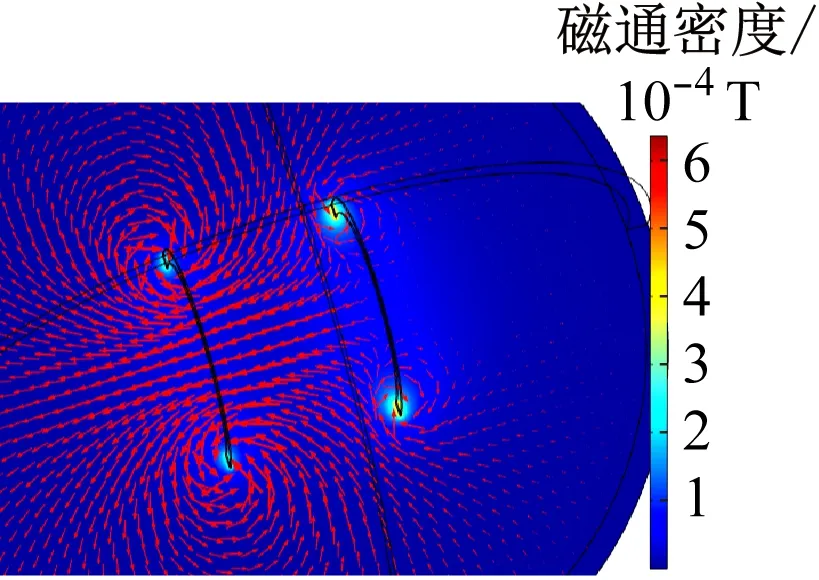

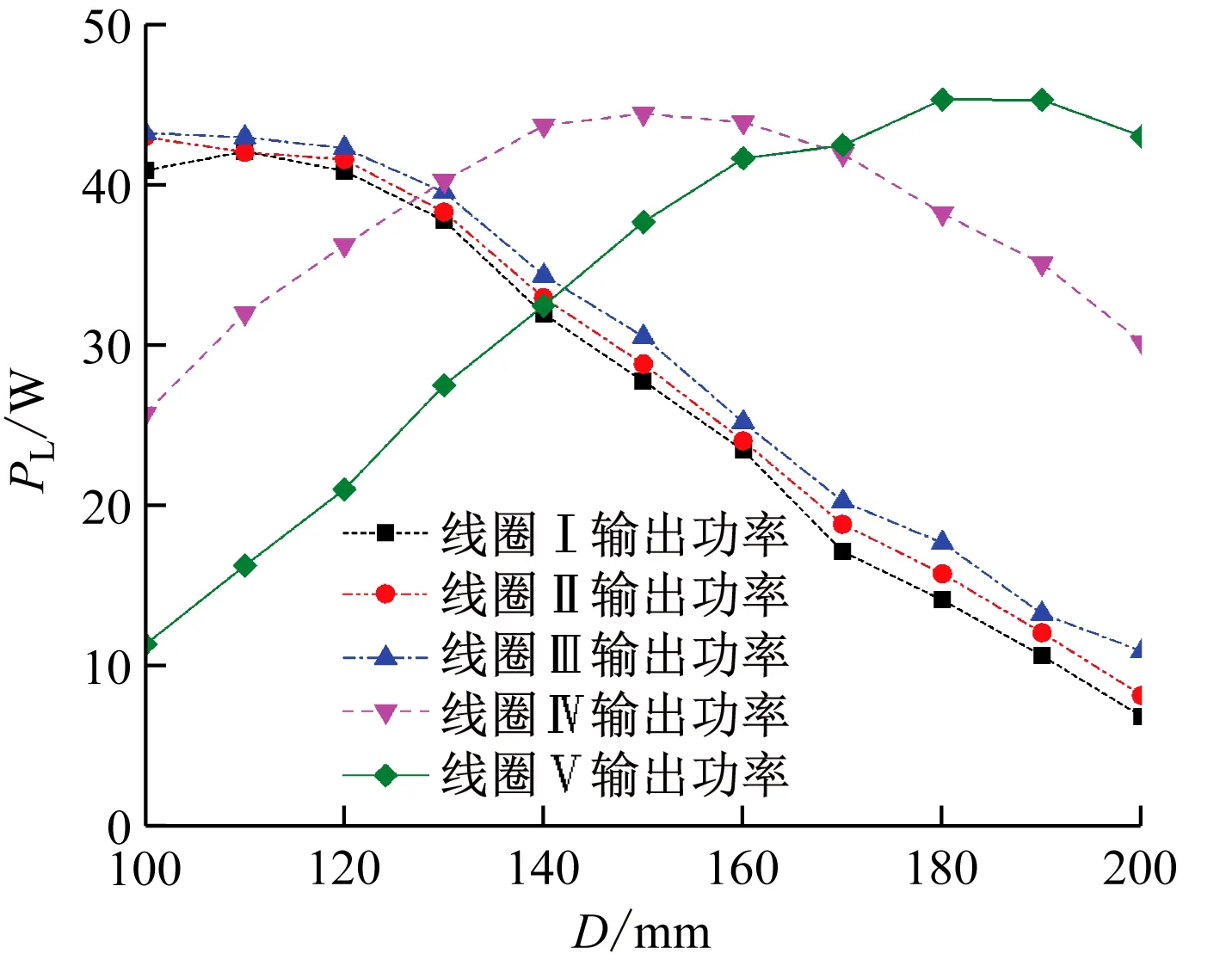

设定线圈线径a=1.26 mm,负载RL=100 Ω不变,调节线圈匝数N和传输距离D。不同匝数的线圈仿真参数见表3,系统磁通密度与线圈匝数的关系及匝数对系统传输特性的影响分别如图4、图5所示。

表3 不同匝数线圈仿真参数

由图4可知,传输距离为200 mm时,线圈匝数为18的系统接收侧线圈与坐标平面接触的地方颜色更“亮”,说明增大线圈匝数会增大接收线圈的磁通量,进而影响到系统的传输性能。由图5可知,线圈匝数为10时,系统输出功率随着传输距离增大而减小;线圈匝数为14和18时,系统输出功率随着传输距离增大而先增大后减小;系统传输效率随着传输距离增大而减小。随着线圈匝数增大,系统会在更远的传输距离处取得输出功率最大值,当传输距离较远时,采用较多匝数线圈,系统传输性能更好。

图5 线圈匝数对系统传输特性的影响

由式(8)可推导出,线圈线径和匝数固定时存在最佳传输距离,可以得到最大的互感值及系统最大输出功率。线圈线径a=1.26 mm、匝数N=10、传输距离D=180 mm时,系统最大输出功率为49.8 W,此时传输效率为52.9%。

2.4 负载电阻对传输性能的影响

设定线圈线径a=1.26 mm,匝数N=18,传输距离D=180 mm,调节系统负载RL(参数扫描区间为20~600 Ω,间隔为20 Ω),系统磁通密度和传输特性与负载电阻的关系如图6、图7所示。

(a)RL=20 Ω

(b)RL=100 Ω

(c)RL=300 Ω

(d)RL=600 Ω

从图6可知,随着负载电阻增大,系统接收侧线圈与坐标平面接触的地方颜色变“暗”,说明随着负载电阻增大,接收线圈的磁通量逐渐减小,系统传输性能随之降低。从图7可知,随着负载电阻不断增大,系统输出功率和传输效率都呈现先增加后减小的趋势,证明了系统的输出功率和传输效率均存在最大值。负载电阻约为80 Ω时,系统输出功率达到最大值49.96 W;负载电阻约为20 Ω时,系统传输效率取得最大值,约为0.7。这说明MCR-WPT系统中不存在可使输出功率和传输效率同时取最大值的最优负载电阻。

图7 系统传输特性与负载电阻的关系

3 实验验证

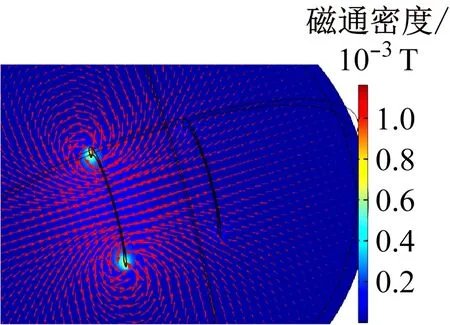

为了验证理论和仿真分析的正确性,搭建了两线圈MCR-WPT实验系统,如图8所示。实验中的发射、接收线圈使用利兹线绕制。为保证两线圈具有相同的谐振频率,在实验前利用阻抗分析仪LCR-8100G测量平面螺旋线圈的电感值L,结果见表4。

图8 实验系统

表4 实验线圈参数

用阻抗分析仪测量线圈Ⅴ频率在3~10 MHz范围内时的动态阻抗特性,得到阻抗模、阻抗角曲线,如图9所示。频率为8 MHz时,阻抗显感性,阻抗模达到最大值19.96 kΩ,阻抗角为51.64°。

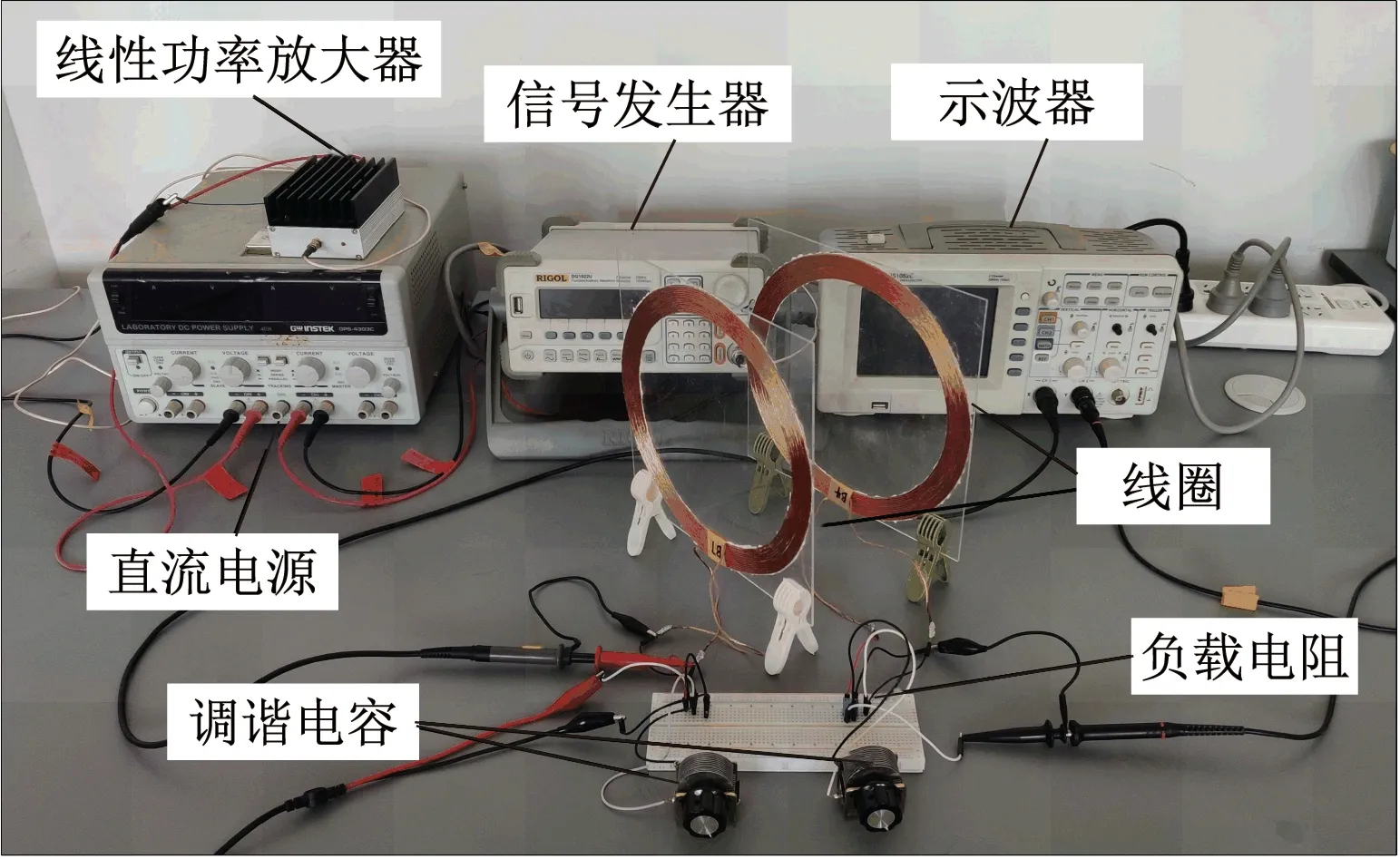

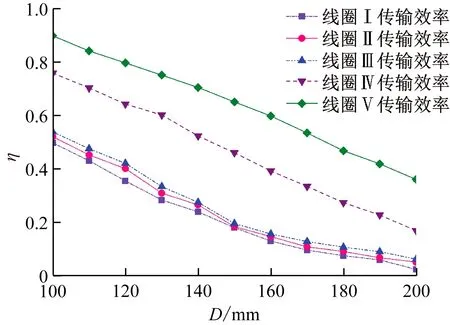

采用不同谐振线圈时的系统传输特性如图10所示。从图10(a)可知,随着线圈线径的改变,系统输出功率最大值变化不大;随着线圈匝数增加,系统会在更远的传输距离处取得输出功率最大值。从图10(b)可知,系统传输效率随着线圈线径、匝数增大及传输距离减小而增大。实验结果与仿真分析结果具有较好的一致性。因为实验中所用的线圈是纯手工绕制,与仿真模型中的理想化多匝线圈几何模型存在偏差,所以实验和仿真结果存在一些差异;另外,由于实验过程中存在仪器损耗,导致实验数据略小于仿真结果。

图9 线圈阻抗曲线

(a)输出功率

(b)传输效率

4 结论

(1)发射、接收线圈匝数相同时,通过增大线圈线径可以提高系统输出功率和传输效率,但是效果甚微。

(2)发射、接收线圈线径相同时,通过增加线圈匝数可以有效提高传输效率,并且随着匝数的增加,系统会在更远的传输距离处取得输出功率最大值时,从而扩大了系统传输的有效范围。

(3)随着负载电阻不断增大,系统输出功率和传输效率都呈现先增加后减小的趋势,证明了系统的输出功率和传输效率均存在最大值,但系统输出功率和传输效率达到最大值时的最佳负载不同,即不存在可使输出功率和传输效率同时取最大值的最优负载电阻。