3D打印个体化导航模板引导S2AI螺钉固定在退变性脊柱侧凸中的应用

2020-05-07崔立强谢世明曹云徐剑峰卿培东曹凯

崔立强,谢世明,曹云,徐剑峰,卿培东,曹凯

(1.四川省绵阳市骨科医院,四川绵阳 621000;2.南昌大学第二附属医院,江西南昌 330006)

骶骨骨盆固定技术已经被应用于累及腰骶部畸形的矫形固定中,包括需要延长至骶骨的融合固定、重度腰椎滑脱、退变性脊柱侧后凸畸形及严重的骨盆倾斜等[1-2]。髂骨钉是最为常用的固定方式,但其存在创伤大、易发生术后疼痛和内固定松动等并发症[3]。研究发现,后路经骶2椎体骶髂螺钉(S2Alar Iliac,S2AI)固定技术具有与髂骨钉一致的生物力学优势,有软组织剥离少、术后疼痛发生率低、置棒简单等优点,逐渐应用于骶骨骨盆固定中[4]。既往研究表明[5,6],S2AI既可以满足坚强内固定的需要,又能获得满意的矫形效果。现回顾分析2014年7月-2016年10月收治的21例退变性脊柱侧凸畸形患者,采用3D打印个体化导航模板引导S2AI固定技术治疗,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

所有患者均经X线、CT、MRI检查明确诊断。入选标准:(1)退变性脊柱侧凸患者;(2)行后路S2AI螺钉固定技术;(3)随访时间>12个月,有完整的术前术后及随访资料。排除标准:(1)先天性脊柱侧凸、神经肌源性脊柱侧凸等;(2)既往有胸腰椎手术史;(3)双下肢不等长;(4)合并帕金森综合征、小儿麻痹症及严重内科合并症不能耐受手术者。本组21例,其中男8例,女13例;年龄55~67岁,平均61岁。21例中,17例表现为腰椎侧凸合并矢状面严重失平衡,4例表现为腰椎侧后凸伴冠状面及矢状面失平衡;15例合并腰椎管狭窄症;6例为严重的力学性腰痛;19例合并骨质疏松。术前常规采取局部神经根阻滞,确定责任节段,并排除由于根性症状引起的姿势性躯干失平衡。术前行骨盆CT扫描及三维重建,扫描数据导入Mimics软件,模拟S2AI螺钉置钉角度,最终合成导管及底座导板并打印成形。所有手术均由同一组医师完成。本研究获得医院伦理委员会批准。

1.2 影像学测量

所有患者术前、术后7 d及末次随访时均摄站立位全脊柱正位、侧位X线片及骨盆CT,评估患者内固定位置、植骨融合情况,并分别测量侧凸Cobb角、C7铅垂线到骶骨中垂线的距离(C7plumb line-center sacral vertical line,C7PL-CSVL)、局部后凸(regional kyphosis,RK)Cobb角、矢状面C7铅垂线与骶骨后上缘间的水平距离(sagittal vertical axis,SVA)、骨盆倾斜角度。本研究中所有影像学测量均由同一名骨科医生完成。

1.3 手术方法

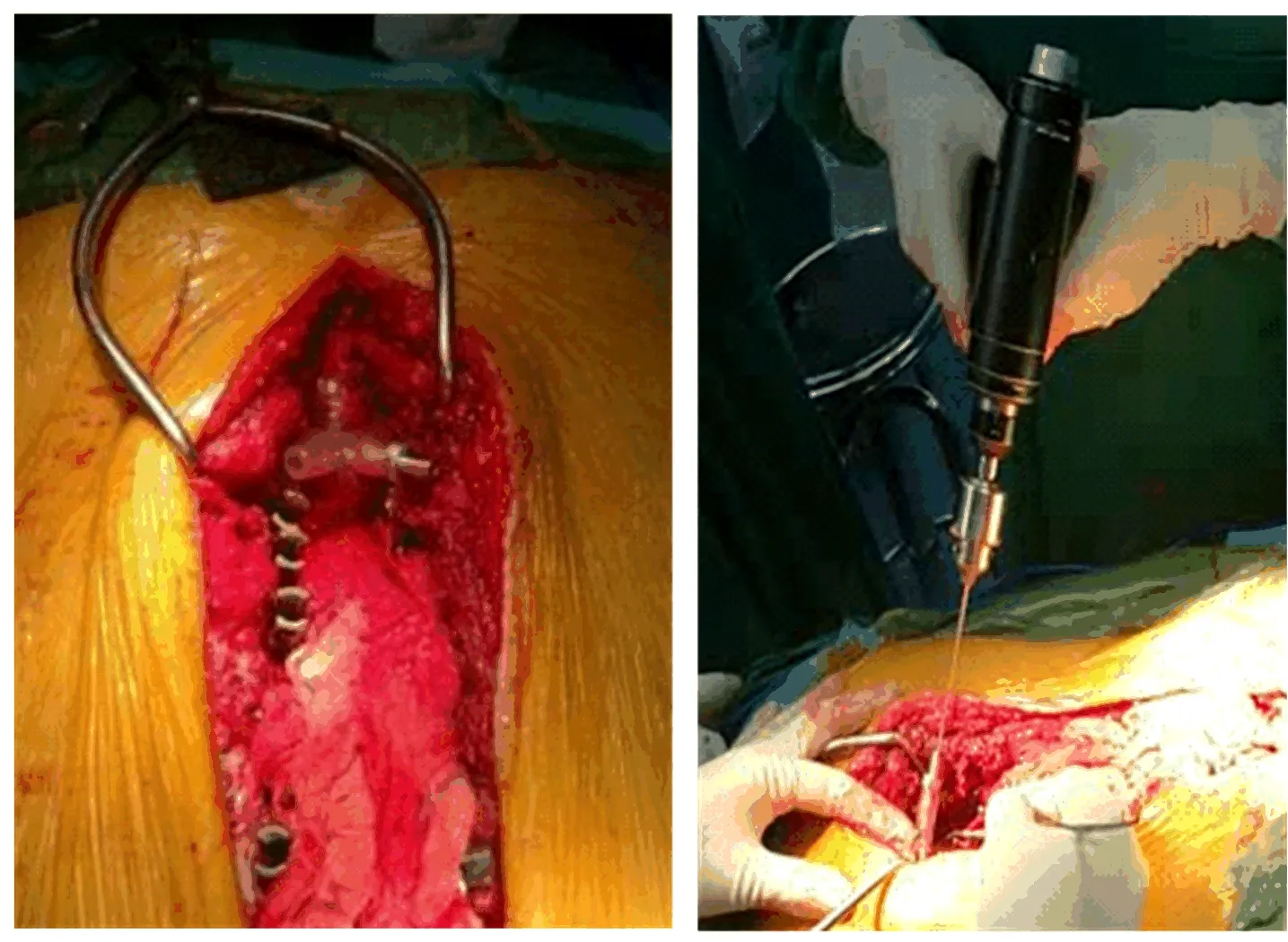

所有患者均全身麻醉,取俯卧位,后路正中纵行切口,按照术前预定的内固定范围暴露需减压矫形融合的节段。骶1以上需固定节段的凹侧和凸侧分别徒手置入椎弓根螺钉。S2AI螺钉的置入:选择S1骶孔外缘1 mm的垂线和下缘1 mm的水平线交点作为进钉点,将术前根据三维CT影像结果3D打印的个体化导航模板置于置钉位置(图1),在导航模板下置入双侧S2AI螺钉。螺钉直径均为7.5 mm,长度为85 mm,所有螺钉经C臂机透视置钉无误。置钉完成,行责任节段减压、矫形、和/或椎体间融合后,分别于双侧各置入1根棒予以固定,最后取减压颗粒骨和同种异体骨进行后外侧植骨融合。手术全程均在运动诱发电位(motor evoked potential,MEP)和体感诱发电位(somatosensory evoked potential,SEP)监测下完成,术中均采取自体血回输。

图1 3D打印导航模板

1.3 观察指标

对21例患者术前、术后7 d和末次随访时的侧凸Cobb角、C7PL-CSVL距离、RK角、SVA间距及骨盆倾斜角度参数进行测量。其中,C7PL-CSVL:C7铅垂线到骶骨中垂线的距离;RK:局部后凸Cobb角;SVA:矢状面颈7铅垂线与骶骨后上缘间的水平距离。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 手术基本情况

所有手术均顺利完成,手术时间220~360 min,平均275 min;术中出血量700~2100 mL,平均1295 mL。21例中,17例行椎体间融合及后外侧融合,4例行后外侧融合;固定节段范围为T7-S2,平均固定节段9个。4例术中因粘连严重出现硬膜撕裂,术中修补且术后无脑脊液漏。1例术后CT扫描示1枚S2AI螺钉穿破髂骨内侧壁2 mm,但无神经及血管损害,未特殊处理,随访中无神经血管损伤并发症,其余S2AI螺钉位置良好。1例出现切口感染,通过清创、置管冲洗7 d后治愈。所有患者均获得随访,随访时间13~52个月,平均31个月。末次随访,1例患者术后15个月L5-S1椎间植骨未完全融合。所有患者随访过程中无矫形丢失、内固定失败和臀部疼痛等并发症。

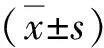

2.2 影像学结果

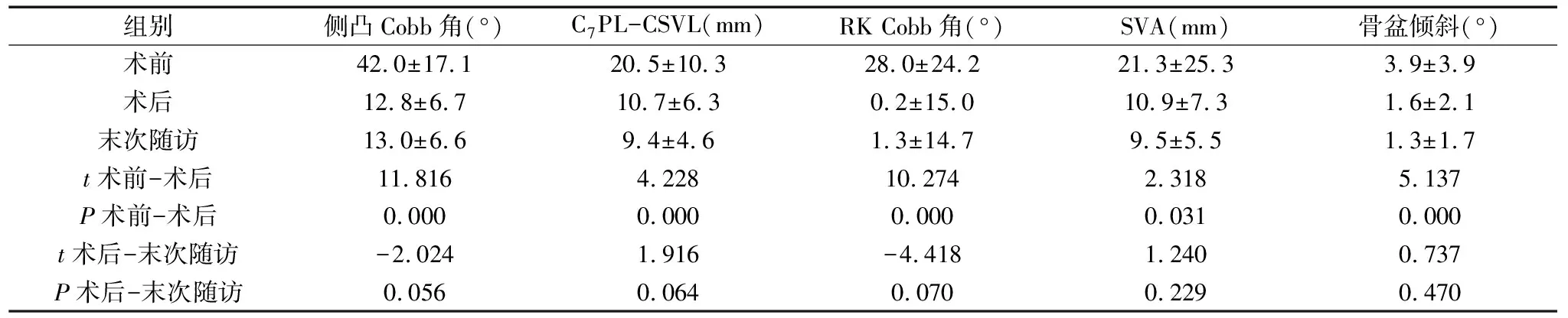

21例术后1周、末次随访的侧凸Cobb角、C7PL-CSVL、RK Cobb角、SVA和骨盆倾斜角,均较术前得到显著矫正,差异有统计学意义(P<0.05);上述角度在术后1周与末次随访时比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。随访期间,21例均未出现内固定失败、脊柱失代偿等并发症(图2)。

表1 21例患者影像学参数比较

图2 患者女,59岁,退变性脊柱侧凸畸形。(a)-(b):术前全脊柱正位、侧位X线片示侧凸Cobb角为28°,C7PL-CSVL为52.5 mm,SVA为24.5 mm;术前经过神经根阻滞,下肢放射大部分缓解,但仍存在严重的冠状面失平衡。(c)-(d):后路S2AI内固定融合术后全脊柱正位、侧位X线片示冠状面和矢状面形态恢复良好,侧凸Cobb角为0°;(e)-(f):术后2年随访,全脊柱正位、侧位X线片示冠状面和矢状面矫形维持良好

3 讨论

3.1 S2AI螺钉固定技术的应用

骶骨骨盆固定技术已经广泛应用于涉及腰骶段的脊柱手术中,对于合并腰骶部冠状面和矢状面严重失平衡的退变性脊柱侧凸患者,远端融合至L5可能导致冠状面和矢状面的矫正不足及L5-S1继发性退变畸形加重等缺陷,但成人脊柱侧凸畸形融合至至S1时,存在内固定失败及L5-S1假关节形成的风险。Kim等[7]发现成人脊柱畸形远端融合至骶l的假关节发生率高达24%,所以骶骨骨盆固定技术越来越受到临床重视,Kim等[7]和Tavares等[8]的研究证实,远端延长融合至S2可获得更好的稳定性和降低假关节发生率。研究指出,S2AI既可以满足坚强内固定的需要,又能获得满意的矫形效果。Widmann 等[9]和Perra等[10]指出,累及下腰椎的进展性脊柱侧凸伴骨盆倾斜>15°、严重腰骶段冠状面或矢状面失代偿,腰骶关节先天异常等均是骶骨骨盆固定的指征。笔者认为固定到骨盆的指征有:(1)L3以下三柱截骨;(2)严重的冠状面或矢状面失代偿;(3)近端固定到T10以上,且合并严重的骨质疏松患者均需要固定到骨盆。生物力学稳定性是骶骨骨盆固定的首要目的,鉴于此,髂骨钉固定技术和S2AI固定技术成为骶骨骨盆固定的主要方式,两种固定方式具有相同的生物力学优势。近年来大量文献报道S2AI螺钉固定技术优于髂骨钉,并具有以下优势:(1)不会影响髂后上嵴取自体骨[11];(2)软组织剥离少,术后疼痛发生率低;可直接与S1的螺钉相连,置棒简单;(3)螺钉尾部切迹低[12];(4)三层皮质螺钉固定,生物力学强度与髂骨钉相当[13,14]。

3.2 临床疗效分析

Sponseller等[11]首次将S2AI螺钉固定技术应用于脊柱畸形矫形中,同时与应用髂骨钉固定的患者进行对比,其中应用S2AI螺钉固定技术的患者Cobb角矫正率达67%,而髂骨钉矫正率约60%,其结果表明应用S2AI螺钉固定技术能够获得更好的矫形效果。国内刘臻等[15]将S2AI螺钉固定技术应用于成人脊柱畸形的矫治中,其冠状面矫正率为56.9%,矢状面矫正率为57.9%。本研究中,21例患者侧凸Cobb角术前(42.0±17.1)°,术后减小至(12.8±6.7)°,矫正率为(68.0±11.3)%;矢状面局部后凸角由术前(28.0±24.2)°恢复至术后的(0.2±15.0)°,矫正率为(75.7±54.6)%,术后冠状面和矢状面畸形均得到明显改善。等王华磊[16]的研究证实,成人退变性脊柱侧凸患者行减压后长节段固定在改善侧凸Cobb角及脊柱功能上有明显优势,退变性脊柱侧凸患者存在严重的骨质增生,僵硬程度高,本研究结果表明对于此类患者应用S2AI螺钉固定技术同样能够获得满意的矫形效果。既往研究也表明,应用S2AI螺钉固定技术能够获得满意的骨盆倾斜矫正率[17],本组21例患者的骨盆倾斜矫正率为69.5%,临床效果显著。本组21例患者的SVA由术前(21.3±25.3)mm减小到术后(10.9±7.3)mm,C7PL-CSVL由术前(20.5±10.3)mm减小到术后(10.7±6.3)mm,表明冠状面和矢状面平衡均得到明显改善。末次随访侧凸Cobb角、矢状面局部后凸角、SVA、C7PL-CSVL较术后均无明显矫正丢失,表明应用S2AI螺钉固定坚强,具有良好的生物力学稳定性。

本组病例所有患者术前均行骨盆CT扫描及三维重建,扫描数据导入Mimics软件,模拟S2AI螺钉置钉角度,最终合成导管及底座导板并打印成形。术中在3D打印导板辅助下徒手置入S2AI螺钉,术后随访,1例患者CT扫描显示右侧1枚S2AI螺钉前端穿破髂骨内侧壁2 mm,但无神经及血管损害,未特殊处理,末次随访中亦无神经血管损伤并发症,其余螺钉位置良好。3D打印导板个体化辅助精确置入S2AI螺钉技术可以减少透视次数,缩短置钉时间,降低血管神经损伤等并发症。

3.3 远端内固定失败

与髂骨钉相比,S2AI螺钉由全层皮肤、皮下组织覆盖,皮下位置更深,能显著降低术后内固定断裂、螺钉松动、切口感染率及再手术率。Strike等[18]的5年随访发现,S2AI断钉率为6.5%,松动率为18.2%。Ilyas等[19]总结发现,S2AI螺钉固定的急性感染率为2.7%,臀部疼痛率为5.4%,均显著低于应用髂骨钉组的患者。Peelle等[20]研究表明,髂骨钉的并发症发生率为16.2%~37.0%。Annis等[21]研究表明,采用髂骨钉的患者中,34.3%因螺钉外露行二次手术。本组中1例1枚S2AI螺钉穿破髂骨内侧壁2 mm,无神经血管损伤。1例术后15个月随访L5-S1椎间植骨未完全融合,所有患者术后及末次随访中无松动、断钉、断棒等并发症。

综上所述,应用3D打印导航模板引导经S2AI螺钉固定技术治疗退变性脊柱侧凸畸形,个体化精准置钉,既能达到坚强的内固定需要,又能获得持久满意的冠状面和矢状面矫形效果。回顾性研究且随访时间较短是本研究的不足,长期临床疗效及并发症等有待进一步研究。