不同历史时期湘西苗族鼓舞的嬗变轨迹

2020-05-07甘颂甜郭腾杰

甘颂甜,郭腾杰

前言

苗族鼓舞的历史,在汉文史籍中有零星记载。苗族学者石启贵在《湘西苗族实地调查报告》中论述:“苗人在环境上,苦于种族、政治、经济之压迫,无以进展。若不寻求一种娱乐,则不足以资人生之乐趣,提高思想,活跃精神,促进健康。而有裨益于人身者,仅鼓乐一项。”

从春秋战国,到唐宋时期,再到明清时期,苗族鼓舞基本在祭祀、战争等活动中进行,开展会根据战争等情况时有时无,随着苗族人民的三次大的迁徙过后,随着苗族人民居住的相对稳定,文化也逐渐稳定下来,从而使苗鼓文化相对稳定。

1 从价值观念来看苗族鼓舞的嬗变

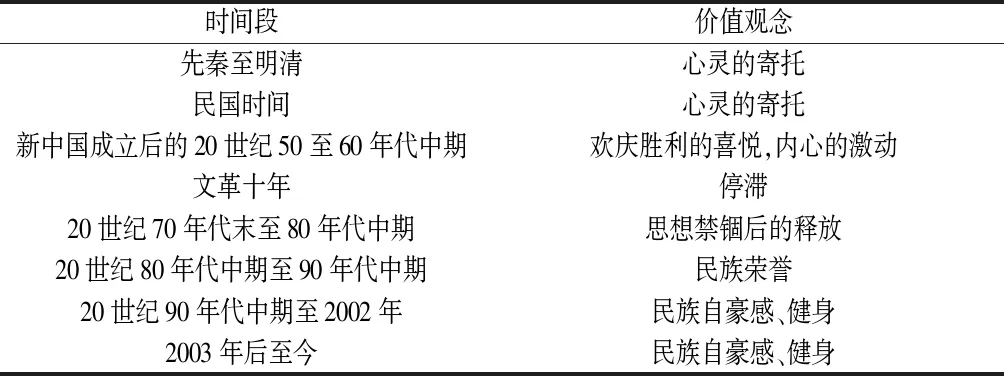

表1 不同时段进行鼓舞时人们的价值观念

通过调查,从表1可以看出,民国之前的鼓舞在人们心中,是一种心灵的寄托;新中国成立时期,人们会跳起鼓舞,来欢庆胜利,欢庆统一;文化大革命的十年,鼓舞处于停滞阶段;经历文革后,解放了人们禁锢的思想,开始表达内心的愉悦和激动的心情,这段时间的鼓舞,代表了人们思想禁锢后的愉悦心情;20世纪80年代中期的鼓舞,石顺明老人将鼓舞带进了全国民族运动会,鼓舞便成为此次比赛的表演项目;随着社会经济的不断发展,湘西州成为世界著名的旅游景区,鼓舞也随之搬上了舞台;由于生活的稳定,人们开始重视身体的健康,由于鼓舞有一定的运动负荷,跳鼓舞时,全身的关节都在活动,因此鼓舞的健身价值,便从此产生。

2 从技术风格来看苗族鼓舞的嬗变

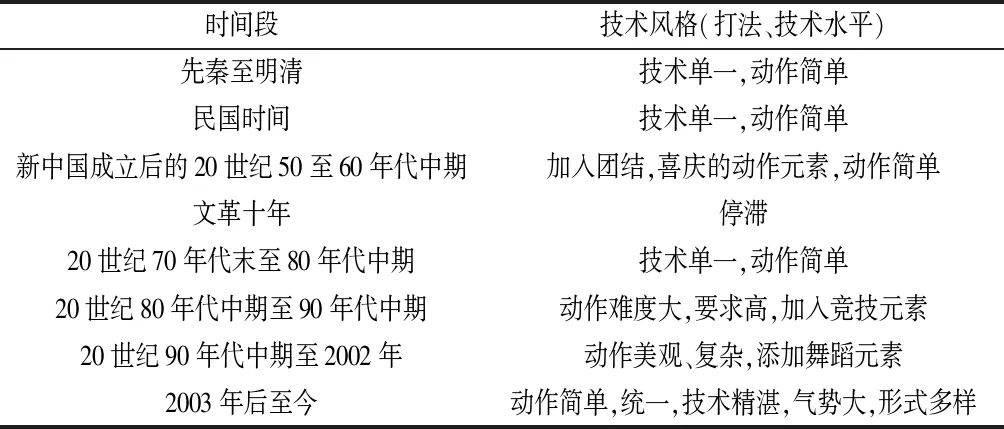

通过研究调查,从下表2可以看出,除文革十年停滞外,苗族鼓舞的改变是由简单到复杂;到20世纪80年代中期至90年代中期这段时间,由于苗族鼓舞成为民运会的正式比赛项目,鼓舞趋向于竞技强、难度高、技巧较复杂的打法;之后,由于湘西旅游业的发展,鼓舞加入了更多的舞蹈元素,观赏性极高;2002年,由于中韩围棋赛在湘西举行,苗族鼓舞国家级传承人洪富强编创编了一套团体千面苗鼓舞表演,动作简单明了,击鼓发出的声响威震四方,响彻世界。

表2 不同时段的湘西苗族鼓舞的技术风格

3 从组织方式来看苗族鼓舞的嬗变

通过调查,可以看出,在2002年以前的苗族鼓舞大部分是以个人的形式来进行,苗民们都会在祭祀与节庆时敲响自家的苗鼓,跳起鼓舞;直到20世纪90年代中期到2002年,由于旅游业的发展,鼓舞作为湘西苗族的一个特色民俗传统项目, 10多个人在一起,围着几面苗鼓进行跳鼓舞的活动;2003年,由于中韩围棋邀请赛在湘西州凤凰县的南长城举行,作为表演节目的苗族鼓舞,其组织方式变为大型团体的表演形式。

4 从器材、服装来看苗族鼓舞的嬗变

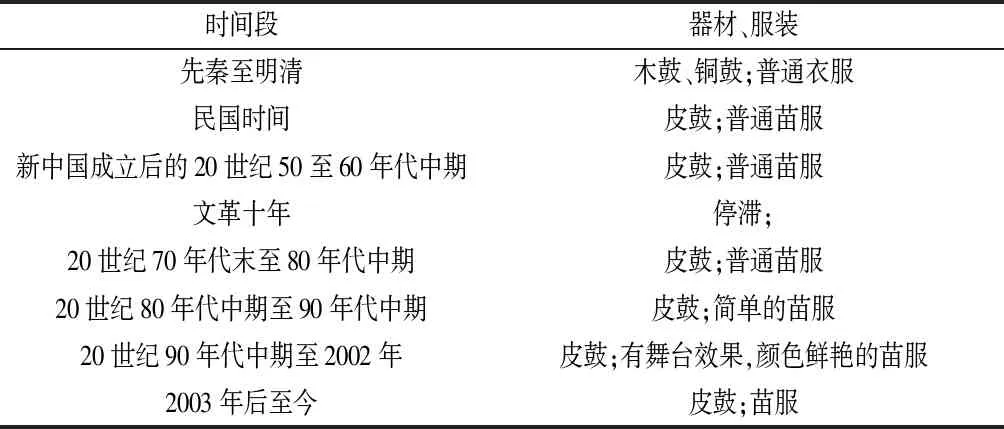

表3 不同时段鼓舞的器材与服装

经过调查研究,由上表3可以看出,早期,人们只会用简单的木头等器材来制作苗鼓,穿着的衣服也是比较简单;到民国之后,人们在鼓的两端用水牯牛或是黄牛皮做成鼓面,与小杉木板一起镶成,并成为了今天的苗鼓。从服装方面来看,以前的苗族人民穿着的服饰都是相对简单的苗服;鼓舞成为一个艺术表演项目进行表演,此时的人们穿着的苗服会相对花哨,颜色艳丽。由此可见,材料与服饰的不断更新,也看出社会经济的不断进步,苗族人们的生活水平也在不断的提高。

5 从开展场合来看苗族鼓舞的嬗变

从鼓舞的开展场合来看,由于民国时期之前鼓舞的主要性质是为了祭祀等,所以鼓舞的开展场合一般仅限于在祭祀的广场、神坛等地;由于鼓舞1982年成为民运会的正式比赛项目,鼓舞的开展场合被搬上了赛场,进行比赛;20世纪90年代中期之后,鼓舞成为一项艺术表演项目,同时,人们通过跳起鼓舞进行健身活动,此时的鼓舞是在舞台以及一些小型的平地广场上开展;而到了2003年开始,千面苗鼓同时敲响的气势威震天下,人们便在大型的广场进行表演。

6 小结

通过对湘西苗族鼓舞不同历史时期的善变轨迹研究,苗族鼓舞是发源于湘西苗族地域文化历经百年的一项民俗体育活动,充分表现出湘西苗族人民的社会观念,文化底蕴,人生价值观念等等,同时经历了从神灵的祭拜到自娱自乐的宗教信仰的转变,体现出劳动人民勤劳的工作以及无穷的智慧。苗族鼓舞经历了漫长的历史演变,随着社会的发展,鼓舞由最初的祭祀活动慢慢转变,最后成为一种体育与艺术相结合的表现形式,苗族鼓舞展现的形式越来越多彩化。