那兰花开

2020-05-03瑶鹰

一

去岁己亥农历的三月初三,和煦的阳光普照着春日的大地。白鹭在县城金水河的上空展翅飞翔,飞过印象巴马小区的楼群,越过母鸡山公园的松林,飞向浩瀚的天宇。一大早,巴马作家协会、摄影家协会、书法家协会、民间文艺家协会等二十几个会员,聚集在“印象巴马”桥头的汽车客运总站,乘坐开往那兰的班车,去参加壮乡的山歌盛会。

那兰位于巴马瑶族自治县东南端,归那桃乡那敏村管辖。发源于巴马所圩的灵岐河潜入地下,在燕洞镇的赖满村探出地表,流经田东县那拔、义圩等乡镇,途经巴马瑶族自治县那桃乡的那敏村那兰屯附近,拐入百林乡地界,汇入奔腾的红水河。

中巴车在“巴黎公路”(巴马县城到平果县黎明镇的公路)上颠簸前行。即将到达那桃乡府所在地的时候,坐在车头的向导、县摄影家协会主席哥优指着右边一条岔路对司机说:“蒙师傅,往右走,过了廷炉村庄,就是那敏地界了。”

哥优名叫黄大优,在县纪委工作,是中国摄影家协会会员,兼任巴马摄影家协会主席。他镜头下捕捉的巴马“命”字河风光上了《中国地理》等杂志刊物,获得全国大奖。哥优经常背着长枪短炮在灵岐河一带捕捉光影,对线路比较熟悉。车子右拐入村级公路,穿过廷炉,就进入莽莽苍苍的森林腹地了。大概行了十多分钟,一条清澈见底的河流出现在大伙眼前。哥优说:“那是盛产鱼米的那敏河。那敏有一种鸭子,以那敏河的鱼虾为食物,脖子有点长,个子长不大,三斤多这样就封顶了。味道鲜美,是那桃乡的特产。那敏河流过那兰屯,与灵岐河汇合,是红水河的小支流。”

车子沿着河流往下行驶。一路上,翠竹低垂着身子,静静地矗立在河边。成群的鸭子在河里游动着,“嘎嘎嘎”的欢叫着。一座又一座火砖楼宇村庄,纷纷向车后倾倒。在一棵高大的木棉树前车子停了下来。哥优说:“到那兰了!”

活动的组织者、清瘦的“那兰寿哥”早就带着一帮人在木棉树下等候我们了。寿哥名叫陆寿青,在广西法治日报社工作。他是那兰考上大学的第一人。那兰三月三山歌会是他组织发起的。穿着浅蓝、粉红、花白布节日盛装的壮家姑娘排成两行队伍,站在路的两边。她们有的手里拎着装有红鸡蛋的七色花线笼子,有的端着竹编簸箕,簸箕里盛着的是五色糯米饭。姑娘们唱起清甜的迎客山歌,把线笼子挂在客人的颈脖上。

这是壮家人送给客人的礼物,预示着吉祥与幸福永远相伴。

寿哥指着村口的木棉树说,这棵木棉已有三百多年的树龄了。前几年,灵岐河成立了“木棉树保护协会”,在统计资料中,扎根在那兰村头的老木棉,以树龄最高、树干最大、树冠最宽,当之无愧地占了头魁,成为灵岐河流域名副其实的木棉王。

此刻,三月的阳光照耀着大地。木棉树在阳光的普照之下,吐出了红艳艳的花儿,显得更为壮观了。

二

寿哥把我们带进了他位于老棉树下的宅院,然后如数家珍般向我们介绍那兰的情况。那兰是巴马瑶族自治县的“县尾”。之所以说是县尾,是因为那兰地处巴马、大化、平果、田东几个县的交界处,是一个极为偏远的地方。一直到2006年3月,才开通蔗区路,车子才进得那兰来,甘蔗、木材等货物才能运出山外。

在壮语中,“那”是水田的意思。“兰”指的是家,泛称家园。在巴马瑶族自治县的壮族地区,那桃,那敏,那湾,那坝,那色,那弄……带有“那”的村庄数不胜数。那兰,顾名思义就是矗立在水田山边的村庄。

一听到这个地名,富有艺术情感的人,脑子里必定会映现出一幅优美的画面:一条弯弯曲曲的小河,在低矮的土丘中穿梭。小河两旁,绿树成荫。一畦又一畦的水田,有如月牙的,有如弯镰的,有如银盘的,从河边一直向土丘半腰伸展。半山中,一栋栋红砖平顶小楼井然有序地矗立着,情同手足似的,一栋挨着一栋,组成了一座富足的村庄。早晨,红彤彤的太阳从东边的山头冉冉升起,金色的阳光轻盈地吐染在楼房的墙面上。先知水暖的鸭子在水田里扎头觅螺,鸭头与水面接触荡出的水波,一圈又一圈地向田边扩散。田水荡出的光圈,映照在红砖墙面上,如游龙欢舞……

这就是建在水田边美轮美奂的“那兰”家园呀!

“生活在如此美妙的村庄,便觉得自己是世界上最幸福的人儿了。”同行的诗人黄炼如是赞叹。

寿哥说,十几二十年前的那兰,不是这么惹人心动呢。那时候的那兰,满坡泥草屋,出门踩牛粪。山外的姑娘嫁到那兰,眼泪汪汪流,后悔听了那兰男人的“鬼话”。入赘的帅哥小伙,进了那兰就扭头返程,不管你什么“那兰不那兰”。

“就拿我小叔桂高和银娥婶的事情来说吧——”寿哥娓娓道来……

那兰全是陆姓人家,同祖共宗。那兰的男人想娶媳妇,得到別的村庄找,或者是从更远的山外哄来。20世纪90年代末,千禧年的钟声即将到来的那个三月,漫山遍野的春花绽放了。银娥姑娘跟着那兰小伙子阿高,乘着“巴黎”班车,来到一个叫立德的地方。下了车,留着分头的阿高指着立德南边的一座小土包说:“银娥,走过那座小山包,再翻过一座小山头,就到那兰了。”银娥有些疑惑地问道:“阿高哥,你不是说,那兰是世上最美的村庄吗,怎么还没开通公路呢?”阿高答道:“银娥妹,你读过《桃花源记》吗?美好的地方总是藏在深闺里呢。”

银娥抿着嘴笑了笑,从田边摘起一束香草,在阿高的眼前晃了一晃说:“反正那兰美不美,我不在乎,我在乎的是你人好!”

太阳西下,一道绚丽的彩霞挂在西边的山头。银娥坐在山包顶,看着渐渐下去的夕阳,嘟着嘴说:“阿高哥,你说走过小山包翻过一座小山头就到那兰了。我们已经走了差不多两个小时,翻过五六座山头了,还没见到那兰一屋半瓦呢。”阿高说:“银娥妹,说真的,那兰是有些远,可它的确是一个美丽的地方,至于美丽到什么地步,我这笨嘴也说不出来。反正就是一个字——美!”

银娥努了努嘴,说:“阿高哥你想好了,我银娥到底是来看美景呢还是来做你的女人?如果是来看美景,我家乡坡劳比你这边的土山包好多了。”

阿高嘿嘿笑着说:“银娥,你的坡劳肯定好,坡劳青山绿水,四季花开,是个出美女的地方哩……”

银娥“哼”了一声:“阿高哥你嘴巴真甜,把稻草说成黄金,能哄得我爹心里乐开花。按你这张会骗人的嘴,不说我都晓得,真实的那兰,应该没有你嘴里描述的那么美。”

黑幕压住了大地,银娥跟着阿高走了足足三个小时,才来到那兰。

蔫蔫的煤油灯黄光洒在泥泞的路上。阿高牵着银娥的手,走进了弥漫着牛粪馊味的泥墙屋子。

第二天,天刚蒙蒙亮,银娥就早早地起床了。她走出低矮的泥屋。呈現在眼前的,除了一条蜿蜒东去清亮的小河足以慰藉她内心以外,余下的那一栋栋泥屋子,那一畦畦东拉西扯的水田,还有那一条横穿过村庄边的烂泥牛路,让她心里感到有些灰暗,她有些后悔来到这个地方了。

银娥的眼角滚出了两滴泪珠。她狠咬嘴唇,心想:既然是阿高的女人了,今后要在这座村庄里度过日子,我不能就这样屈服于命运呀。

被银娥叫作阿高哥的小伙子,是“桂”字辈,名叫陆桂高。跟着陆桂高来到那兰的银娥,姓田,叫田银娥,出生在盘阳河边的坡劳汉族村庄,

寿哥说:“想当年,那兰穷得揭不开锅,那兰男人从山外带回的女人,跑的跑散的散,几乎没有一个能够定下脚板待在那兰。银娥婶在屋里躺在床上望着天花板愣了三天,我小叔桂高慌了,他认为我的银娥婶不言不语好像是呆板了。我们这里说的‘呆板,是‘疯了的意思。”县作协的小媚是一所小学的语文老师,她听寿哥说银娥疯了,赶紧追问:“后来呢?银娥后来怎么样了?”

寿哥说:“大家别担心,我银娥婶没有呆板,她是在思考问题,在想办法。”

寿哥说,银娥婶愣愣地躺了三天后,“突”地起来了,把我的小叔桂高吓一大跳。

一番梳妆打扮后,银娥婶开始走家串户拉家常。银娥婶看到那兰的鸭子长得虽然不大只,可是味道十分鲜美。她得知鸭子是吃着那敏河的鱼虾和田螺长大的,脑子里立马映出“那敏鸭”三个字;她闻到那兰人用那兰稻米酿制的土酒与城里的“土茅台”香味有别,心头马上蹦出“那兰春”来……银娥婶对桂高叔说:“高哥呀高哥,你们待在金盆里叫穷,不太对吧。”桂高叔有些纳闷:“你说那兰是金盆子?那兰的金子在哪里?”银娥说:“金子在我脑子里,在我们那兰人的手心里。”没几天,银娥婶就把那兰称作“我们的那兰”了,桂高叔听到“我们”两个字,心里甜滋滋的。

就是这个叫田银娥的小婶改变了那兰女人的传统观念。她叫桂高叔动员那兰的男人砍竹子捆成竹排,把一箩又一箩的“那敏鸭”和一坛又一坛的“那兰春”装在竹排上。竹排顺流而下,拐进灵岐河,漂到宽阔的红水河。红水河岩滩镇的码头上,早有拉货的车子在等着那兰漂来的竹排了。

交易结束后,那兰男人袒胸露臂,挥舞着竹篙,逆河返程。他们亮开嗓子,咧开嘴唱起了高亢的那兰山歌:三月时节好春光咧,那兰的山水会唱歌啰;歌声飘到红水河哩,山也欢来水也笑哟……

山歌催醒了青苗,吹绿了山坡。那敏河两岸,飞鸟展翅,百花盛开。

三

岁月变迁,2006年春天,那兰屯开通了运输甘蔗的机耕路。第二年,机耕路铺上了石砂,大大小小的车子进得那兰来了。腰包渐渐鼓起来的那兰人,有的买了汽车,干起了运输业;有的到山外去承包工程,过起了乐呵的日子;有的合股在村里办起“那兰春酒厂”。飘着那兰山花香味的米酒,迷醉了山村,凝醉了那敏河。

田银娥把眼光瞄准了城镇。她和丈夫陆桂高在县城的金水河畔办起了一家大型的木材加工厂。那兰的车队把一车又一车的原木运到厂里,又把一车又一车的成品方料拉往乡村城市……

2013年开春,那兰水泥硬化道路施工了,交通更方便了。在南宁工作的寿哥发起了“那兰三月三山歌会”活动。山歌会活动的经费几乎都是那兰人自己集资。凡是到那兰来参加歌会的八方宾客,都能尝到那兰女人巧手制作的五色花糯饭,吃到那敏河养育的那兰鸭,喝上醇香甜美的那兰米酒。

“三月三”的那兰,变成了闻名百里的壮乡歌圩。

我们到那兰的这天,在山外工作经商的那兰男男女女都回到村里了。

田银娥长着一双凤眼,身材高挑,一根长辫子垂至腰间。我和田银娥聊了起来。我问她:“当年你为什么不像其他女人那样逃跑,要待在那兰受苦呢?”田银娥说:“我是坡劳汉族人。坡劳姑娘有个习惯,一旦看上哪个男人了,死活都要跟他过一辈子。不是每个人都能生下来就掉进金窝银窝里,一旦走进两手抓不着叶片的地方,哪怕再穷再苦,都得有耐性。我觉得,我们是人,是人总会有脑子,有脑子就有智慧。智慧之门一旦打开了,还有什么能难得住我们呢?”

我问田银娥:“现在山外来的女人还跑吗?”

和田银娥并排坐着的韦秀美抢过话说:“现在能嫁到那兰是女人的福气呢。你看,那兰的房子一栋比一栋好,就像别墅一样。那兰人的生活像芝麻开花节节高。。”

韦秀美是从鱼米之乡东兰武篆嫁过来的。她说当年她也是被“那兰”这个名称所诱惑,糊里糊涂地跟着她的陆郎翻山越岭来到那兰,才知道这是一个“鸟不拉屎”的地方。韦秀美后悔过,迷惘过,也曾打起了退堂鼓。要不是银娥姐的鼓励,也许她都跑了。那兰田地里产出的稻米质地好,在银娥姐的带动下,她用那兰米制作的七色糕点口感极佳,远销山外,家里的收入也提高了。就在前几年,韦秀美和她的陆郎到县城买了地皮,建起了一栋房子。现在她把“那兰七色糕”搬到县城的家里生产,日子过得越来越有味。

站在一旁的陆桂高有些木讷,憨得可爱。妻子田银娥说什么,他只有点头的份。

寿哥说:“你们别看桂高叔憨憨的,他可是那敏河一带的大人物。他和银娥婶每年都捐款资助那敏河边考上大学的学生。我是20世纪80年代末考上大学的。那时候,整个那兰就只有我一个大学生。现在的那兰,有五十多个大学生呢。那敏河一带的大学生就更多了。具体有多少,只有桂高叔才清楚。桂高叔在那兰那敏那桃人的心目中有着很高的地位。”

看着眼前一群人,我心中盛开了一朵山花,终于理解了“幸福都是奮斗出来的”这句话的真正含义。

四

这次到那兰采风,县作协的韦明崧、苏美花创作的散文《初到那兰》和《那兰的枇杷熟了》,上了《河池日报》的“红水河文学副刊”;麒麟诗社的诗人创作了大量的古诗词,其中黄荣勋先生即兴而作的《咏那兰》,耐人寻味:

水绕山环好地方,地灵人杰是斯庄。

村前开满木棉花,户外张盈赞颂章。

共建文明花烂漫,同奔富裕绩辉煌。

青年男女怀宏志,携手连心振家乡。

昔年往事不堪言,闭塞交通倍苦艰。

女嫁他乡嫌路远,男赘异地畏村偏。

而今大道连新宇,自此琼楼矗昊天。

莫羡蓬莱仙境美,那兰远景福无边。

一架银色的航拍机在那兰上空飞翔,哥优手操遥控器说,我参加过很多山村的民族节庆活动,那兰给我留下了最深的印象。你们看,火红的木棉花,艳丽的三角梅,红楼村庄,小河人家,干净整洁的村道,人头攒动的歌海村庄,都纷纷卷入了我的镜头。天下美景千千万,最美的还要数那兰家园!

青年书法家黄康依挥笔泼墨,一幅大气磅礴的“拥抱新时代,建设新那兰”书法作品,浑然天成。他把书法作品赠给了那兰人民。

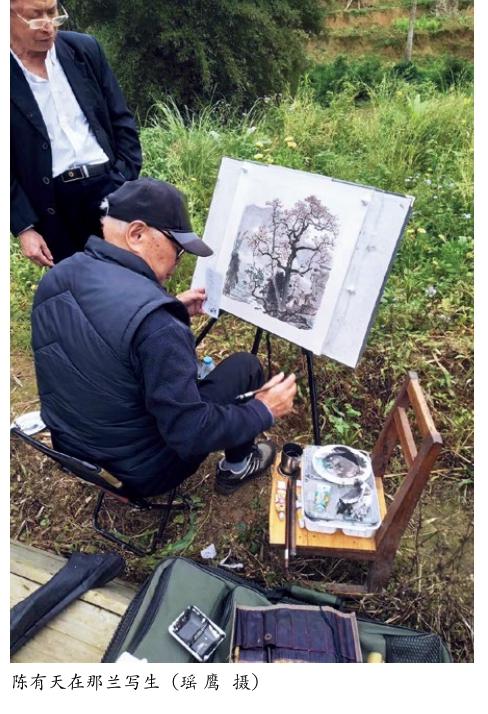

八十五岁高龄的陈有天先生,是广西美术界的知名画家。他把自己扎在那兰水田间,潜心创作。陈老手握画笔,着墨染色。大概一个多小时光景吧,一幅内涵丰富的国画作品便展现于我们的眼前:一条公路穿过红砖楼宇的村中,弯弯的那敏河绕过村头,消失在烟波缥缈的山水间;河面上,鸭群游动,竹排漂流;近处,一株高大的木棉树矗立村头。木棉树上,如火的红花挂满了枝头……

陈老先生用细毫在画作宣纸边上题字。字体娟秀,包含着浓郁的深情。仔细一看,题字为——那兰花开!

作者简介:瑶鹰,本名蓝振林,瑶族,广西巴马瑶族自治县人。鲁迅文学院第37届中青年作家高研班学员,中国作家协会会员。小说、散文作品发表于《民族文学》《广西文学》《芳草》等刊物。著有散文集《故事像花瓣一样飘满故乡》。