高职院校科研创新服务平台建设实践

2020-05-03覃曼丽

【摘 要】本文以广西水利电力职业技术学院为例,论述高职院校科研创新服务平台的建设,高职院校科研创新服务平台对于学校学科和专业发展、科研创新与社会服务能力提升、科研资源配置优化和开放共享、科研人员的培养提高,以及区域创新体系构建具有积极的推动作用,从协同创新发展体制机制建设、科研创新与技术服务平台载体建设、科研创新团队建设等方面提出建议。

【关键词】高职院校;科研创新服务平台;载体建设

【中图分类号】G;【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)01C-0092-03

国家“双高计划”提出高职院校要对接科技创新发展战略,打造技术技能创新服务平台,服务区域经济和产业行业发展,服务企业技术创新和产品研发,服务继续教育和终身学习。高职院校科研创新服务平台是指整合校内外优势科研资源,依托创新服务载体进行科研项目的研究和成果转化,为区域经济发展提供技术和智力支持的系统。目前,高职院校的科研创新服务平台建设还存在合作创新程度不高、平台规划与建设滞后、高水平科研人才缺乏、平台运行和管理机制不完善等问题。广西水利电力职业技术学院是国家骨干高职院校,学院从发展战略高度出发,优化科研环境,激发创新思维,增强服务职能,在科技创新服务平台建设上进行了深入的探索与实践。

一、协同创新发展体制机制建设

(一)深化创新体制改革。在顶层设计上构建校政行企等多方联动的协同发展体制架构。组建“两会一集团”,即学院合作与发展理事会、学院与广西—东盟经济技术开发区协同发展理事会和广西水利电力职业教育集团,广泛联合,汇聚资源,以合作发展理事会为核心,突出行业办学特色,强化区域合作,密切与政府、行业、企业、学校、科研院所等主体之间的联系,建设协同创新、技术服务体系,形成多元、开放、动态的运行模式,为学院科研创新与服务创造良好条件和环境。

(二)完善科研创新与服务机制。完善科技创新与服务激励机制,加大对高水平、标志性科研成果的奖励力度,出台《横向科研项目管理办法》等,鼓励教师积极面向企业提供技术研发、工艺改进、产品升级、管理咨询等服务,切实解决企业发展过程中面临的实际问题,完善科研评价制度,结合学院绩效考核,对科研创新和服务工作成绩突出的教师,在专业技术职务评聘、项目推荐等方面给予优先,有效地调动教师的科研与服务积极性。探索和建立成果应用和转化机制,制定《科技成果转化管理办法》,围绕区域经济发展需求,探索产学研用合作的新路径、新模式,明确科技成果使用、处置和收益权,促进专利和成果转化数量和质量提升,推动技术革新与发展,服务产业升级。

二、科研创新与技术服务平台载体建设

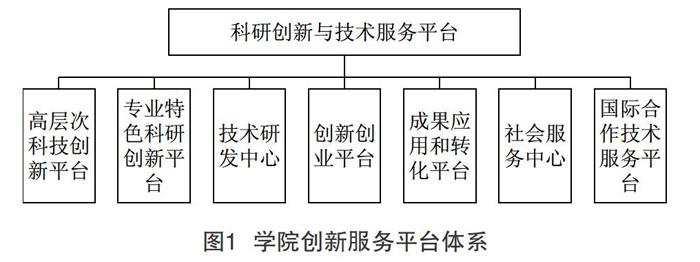

学院整合科研资源,建设了以“五平台两中心”为载体的科研创新与服务平台体系。

(一)建设高层次科技创新平台。学院聘请中国工程院王浩院士为高级顾问,建立了广西高职院校第一家院士工作站。以行业创新发展需求为导向,以院士及其团队为技术核心,共同进行重大关键技术的协作研究与攻关。工作站深入开展在水利领域的战略研究和决策咨询,为广西区域经济发展提供技术指导和服务,为水利行业培养技术骨干,同时增强了学院在行业和区域战略层面的影响力和贡献度。学院与院士团队、广西水电设计院等单位合作完成“广西水资源三条红线控制关键技术研究与应用”的项目成果获得广西科技进步二等奖。

(二)建设专业特色科研创新平台。深化校企合作、产教融合,以专业对接产业,整合外部科研资源与内部专业系、专业群资源,加大资金、技术、设备投入,加强科研骨干培养和人才引进,建立具有行业、专业特色的科技创新团队,积极争取各类纵、横向项目,培育和产出具有较高学术价值、推广价值和应用价值的研究成果。学院成立了博导工作室,充分发挥学院博士、教授等高层次人才的科研引领和带动作用;学院建立了广西水利科技创新团队,建立了自治区级机电技术协同创新中心,承担广西能源行业指导委员会和广西机械工程学会秘書处工作,积极与行业企业、高校、科研院所等联合开展科研课题研究和应用技术研究。学院与武汉大学、桂林灌溉试验站合作项目“节水防污型农田水利系统及其机理和效果研究”获得广西天湖水利科技一等奖;与三峡大学、中科院生态环境研究中心合作“水污染突发事件应急管理可视化系统研究”,与苏州膜海分离技术有限公司等企业合作“广西农村人饮水净化工艺与关键设备研发与应用”等,通过科技项目研究和成果推广应用,为广西水利行业发展提供了坚实的理论支撑和有力的技术支持。

(三)建设技术研发中心。充分发挥学院“两会一集团”、水利设计研究所、合作企业等资源优势,推动学院与行业企业协同创新,共建多个技术研发中心和技术支持响应中心。密切跟踪区域经济发展和关键技术,主动融合,主动服务企业,与企业联合开展科技应用研究、生产技术攻关、技术咨询和培训,共建实训基地和研发基地,为行业企业解决技术难题,推动区域经济建设发展。依托技术研发中心,近三年学院完成了广西小型水电站新建扩建、技术改造和工程设计,小型水库除险加固工程,小型水电站增效扩容工程,农村人饮水安全工程的施工服务和竣工验收等项目40余项;与广西—东盟经开区农林水利局合建现代节水灌溉示范区和现代节水灌溉实验基地,与金佛源农场共建千亩节水灌溉示范园,助推开发区水利建设;与南宁沃源重工机械设备有限公司共同研制山猫品牌履带式液压挖掘机、大型凿岩钻机;与南宁环球国旅集团合作开发力源集团订单商城APP项目等。

(四)建立创新创业平台。学院搭建了学生创新创业实践教育软硬件平台,通过各项实践训练提升学生的创新创业能力。硬件方面,在专业实训基地基础上融入创新创业实践功能,成立学生自主学习中心和创新中心,建设大学生创业园,为学生提供创业场所,学生创办公司入驻创业园,学院的创新创业工作突出,获得了广西大学生创业示范基地认定。在软件建设上,组建由博士和技术骨干教师引领的创新创业团队,对学生进行指导培训;邀请校外创新创业教育专家、企业家、人力资源专家、创业成功校友等到校开设专题讲座,拓宽学生视野,增强学生创新创业热情和信心;实施“以赛促学、赛课联动”,积极组织学生参加创新创业大赛、中国—东盟职业教育联展等,我院学生研发的“Nandinger—安心输液”项目荣获中国“互联网+”大学生创新创业全国总决赛的铜奖,是广西高职获得的最高奖;师生共同开展技术研发申请专利,近3年获专利授权30余项。

(五)探索搭建成果应用和转化平台。学院坚持面向需求、主动服务,积极开展应用研究、技术转移、成果转化工作,以平台、项目、人才、成果、机制为抓手,探索建立产学研用结合的新路径、新模式,搭建科研成果应用和成果转化平台,鼓励和支持教师加入项目研发团队,加强与行业企业和科技企业孵化器联系,主动融入以企业为主的技术创新体系,培育和产出高质量科研成果,积极参加高新技术成果交易会,促进成果的产业化和推广示范。学院与广西武侨大都混凝土有限公司合作开展“在商品混凝土中以石灰石粉取代部分水泥的试验研究”,项目研究成果应用于生产,帮助企业获得较高的经济效益。

(六)建设社会服务中心。整合学院培训和鉴定中心、继续教育中心、广西—东盟经开区技术支持与响应中心、广西东盟TRIZ研究应用中心、科技扶贫工作队、专业科技创新团队等资源,构建社会服务中心。利用学院丰富的办学资源,为广西水电职教集团内各成员单位、广西—东盟经开区、合作企业等提供各种公益性服务,如承办广西农民工技能大赛、科普讲座进社区活动等;充实继续教育中心的办学力量,坚持在职学历教育与水利电力行业培训鉴定并举,积极开拓多样化的继续教育渠道,每年为全区水利行业开展职业技能鉴定、水利系统干部职工业务和技能培训3000人次以上,学院与四川大学、华北水利水电大学等院校合作开展函授继续教育;积极参与新农村建设和扶贫开发项目,帮助驻村点开展基础设施建设和经济发展建设项目,如提供节水灌溉、防洪排涝、光伏发电、电子商务等工程施工及技术服务、科普宣传和实用技术培训等。学院的社会服务功能和辐射带动作用得到充分发挥。

(七)建设国际合作技术服务平台。学院发挥作为“广西水利人才小高地”的优势,建设国际合作技术服务平台,主动发掘和服务“走出去”企业的需求,发挥专业优势,配合广西中资跨国企业开展技术技能培训,促进企业发展,提升学院专业服务能力。近两年,学院与柬埔寨的金边、暹粒和磅湛等城市共同建立了互联网+农业高效节水灌溉产学研示范基地,与广西福沃得农业技术国际合作有限公司共同举办面向柬埔寨官员和技术人员的农业高效节水灌溉技术培训班;承办越南水电站综合自动化培训班,为来自越南水电站的技术骨干开展专业培训等。

三、科研创新团队建设

(一)优化人才引进和团队组建机制。根据学院科研服务发展与平台建设目标,结合行业企业的技术攻关需求,明确科研团队的建设目标,以全职和柔性相结合的方式引进人才,充分发挥其以点带面、引领智库的作用。学院建立了校企人才流动机制,实施紧缺型高层次人才引进工程,设立“特聘教授”岗,引进一批有技术权威、有行业影响力的高层次、高技能人才。

按照分层选拔、整体提升的模式组建科研创新团队。遴选的团队带头人要求有较高职称或学历层次,较高的学术造诣和技能水平,在科研项目、论文专利、技术创新服务等方面取得较好的成果,有较强的组织协调能力,能够领导团队开展工作;团队成员为中青年科研技术骨干,科研理论和实践研究能力强,技术服务积极性高,同时考虑成员的年龄和职称有一定梯度,学科领域交叉互补,学校和企业人数比例协调,等等。将各类人才有机组合,组建分工明确、优势互补、凝聚力强、帮传带作用明显的科研团队,积极依托平台开展技术含量高的创新项目。

(二)完善人才培养和团队管理机制。以平台和项目为依托,实施“高层次人才和创新团队项目支持计划”“优秀学者、工匠、骨干培养工程”“科技骨干进企业”等人才培养项目,提升科研团队的科研能力和技术水平。如学院实施水电名师名匠引领工程,引进水利首席技师、广西电网工匠,建立技能大师工作室,培养了一批能为企业解决技术难题的高技能人才;以教科研名师为负责人,建立名师工作室,加强传帮带,提高团队成员的科研水平;强化教师发展中心综合职能,推进与广西电网公司等企业合作,制定“双导师”标准及培养体系,探寻教师、师傅身份双重融合路径与机制,实现校企师资骨干与管理能手互兼互聘;依托广西水电职教集团,建设“双师型”教师培训基地,完善教师企业锻炼和技术服务企业制度,选派教师到企业一线进行技术交流、项目合作,培养一批具有国际化标准认证的资深工程师和专家,提升团队的应用研发能力;建立和完善教师离岗创业机制,鼓励教师对接现代产业发展,促进创新创业项目落地生效。

科研创新团队实行团队负责人负责制,在团队建设期内需完成任务书规定的各项目标;学院科研管理部门和教学系部负责管理和指导科研创新团队,及时把握团队建设计划、中期检查、定期总结和建设验收等工作情况,为团队开展各项工作提供切实保障。

(三)实施有效的团队评价与激励措施。建立团队建设目标考核评价体系,对高层次科研奖项、高水平论文、承担重大横向课题等重要科研成果和技术服务指标实行量化管理,根据各任务阶段目标完成情况进行考核和验收,同时结合学院教师团队发展质量诊改平台和职称评审量化体系,对标志性创新成果产出成效显著的优秀科研团队,在课题申报、资金资助、研究条件、职称评定、薪酬津贴、成果奖励等方面持续给予大力的支持。

【参考文献】

[1]王凤华,王海丽,范国渠,等.高职院校科技社会服务能力的实证研究与案例分析[J].中国职业技术教育,2017(32)

[2]王晓明.北京航空航天大学科技创新平台管理研究[D].石河子:石河子大学,2017

[3]郭江平,谢晓轲.高职院校建设协同创新平台提升社会服务能力的研究与实践——以佛山职业技术学院为例[J].职教论坛,2014(1)

[4]董存仁.高职院校科研激励机制的现状、问题及对策——基于S职业学院做法分析[J].中国职业技术教育,2017(12)

【基金项目】2017年度广西高校中青年教师基础能力提升基金项目“社会服务视域下高职院校科研管理创新研究”(2017KY1083)

【作者简介】覃曼丽(1983— ),女,广西水利电力职业技术学院講师,硕士,研究方向:科研管理、信息管理。

(责编 丁 梦)