双相障碍Ⅰ型和Ⅱ型患者临床分析

2020-04-29李俊丽

郭 琦,李俊丽

双相障碍(bipolar disorder, BDP)是以抑郁、躁狂、轻躁狂反复发作为主要临床特征的一组重性精神障碍[1],常伴有相应的认知、行为、人际关系等方面的功能紊乱[2],具有高发病率、高复发率、高致残率、高自杀致死率的特点[3]。BDP中最为常见的两个亚型是双相Ⅰ型(双相躁狂相)和双相Ⅱ型(双相抑郁相),双相Ⅰ型是指在重性抑郁发作外,至少有一次躁狂发作或混合发作;双相Ⅱ型是指在重性抑郁或轻躁狂发作外,无躁狂发作[4]。在临床上BDP存在着低诊断率、低正确治疗率、低流行病学调查率的现象[5]。故本文对来我院就诊的BDPⅠ型和Ⅱ型患者临床资料回顾分析如下。

1 资料与方法

1.1 纳入及排除标准 纳入标准:①符合BDP诊断标准[4];②初中及以上文化程度;③精神状态良好,意识清楚,愿意配合完成相关量表测试。排除标准:①生命体征不稳定者;②存在严重失语、失认,不能沟通与配合者;③合并严重脏器功能衰竭或昏迷状态者;④合并严重躯体疾病者;⑤存在精神性疾病、痴呆、认知障碍、焦虑障碍、单相抑郁障碍者;⑥有严重自伤观念或极度抑郁自伤、极度兴奋躁动无法沟通者;⑦有脑外伤史者;⑧对物质或药物成瘾者;⑨不能坚持完成8个周期治疗者。

1.2 一般资料 研究对象来自2014年6月—2018年9月在我院军人和高干门诊与住院治疗的符合上述纳入及排除标准的BDP患者106例,男61例,女45例;年龄19~60(39.7±3.2)岁;病程15 d~1.5年,平均(4.9±0.5)个月。其中BDPⅠ型患者59例(55.66%),男32例,女27例;BDPⅡ型患者47例(44.34%),男29例,女18例。

1.3 研究方法

1.3.1 基本信息统计:人口学资料包括姓名、性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、吸烟饮酒习惯等。临床资料包括病程、发病次数、有无精神病史、有无精神病家族史、首发天数、首次发病类型、躁狂发作次数、抑郁发作次数、首发年龄、首次就诊年龄、住院次数、有无明确发病因素、治疗药物种类、治疗疗程等。

1.3.2 评定量表

1.3.2.1 汉密尔顿焦虑量表(Haminlton anxiety scale, HAMA)和汉密尔顿抑郁量表(Haminlton depression scale, HAMD):HAMA和HAMD均由Hamilton于1960年编制[6],临床分别用来评定受试者焦虑和抑郁情绪障碍严重程度[7]。此2种量表均为他评量表,评分越高表示病情程度越重。HAMA共包含14项内容,分为躯体性焦虑和精神性焦虑两大类因子,均采用0~4分的5级评分标准,总分<8分为无焦虑,总分8~13分为可能有焦虑,总分14~21分为轻度焦虑,总分22~29分为中度焦虑,总分>29分为重度焦虑。HAMD采用24项条目进行评价,共包括绝望感、认知障碍、迟缓、睡眠障碍、日夜变化、体质量和焦虑躯体化7大类因子,第4、5、6、12、13、14、16、17、18、21项条目采用0~2级计分,其余条目采用0~4级计分,总分<8分为无抑郁,总分8~17分为轻度抑郁,总分18~24分为中度抑郁,总分﹥24分为重度抑郁。

1.3.2.2 心境障碍问卷(mood disorder questionnaire, MDQ):MDQ由Hirschfeld等[8]编制,此问卷分三部分:第一部分13个问题,主要询问躁狂或轻躁狂症状;第二部分了解症状的数量,记录在第一部分中2个及2个以上症状同时发生的数目;第三部分评估功能受损的程度。MDQ划分标准[9]:第一部分≥7个问题回答“是”;第二部分2个及2个以上症状同时发生;第三部分至少中度或重度功能受损。

1.3.2.3 杨氏躁狂评定量表(Young manic rating scale, YMRS):YMRS由Young等[10]于1978年提出,主要用来评价患者躁狂的症状与严重程度。此量表共有11项条目,其中第1、2、3、4、7、10、11项条目是0~4级评分,第5、6、8、9项条目是0~8级评分,量表总分为60分。YMRS判定标准[11]:0~5分为正常,6~12分为轻度,13~19分为中度,20~29分为重度,≥30分为极重度。

1.4 治疗方法 喹硫平(湖南洞庭药业股份有限公司生产,国药准字H20010117)初始剂量100 mg/d,服用1周后增加剂量至300~800 mg/d;丙戊酸钠缓释片[赛诺菲(杭州)制药有限公司生产,国药准字H20010595]每日5~10 mg/kg,在患者耐受情况下1周后递增剂量,以控制发作为宜。BPDⅠ型和Ⅱ型治疗方法相同。

1.5 疗效评价[12]治愈:疗效指数≥75%;显效:疗效指数为50%~74%;有效:疗效指数为25%~49%;无效:疗效指数<25%。疗效指数=(治疗后得分-治疗前得分)/治疗前得分×100%。治疗总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。

2 结果

2.1 BDPⅠ型和Ⅱ型患者基础资料比较 BDPⅠ型和Ⅱ型患者在发病年龄、性别、婚姻状况、首发年龄、首次就诊年龄、住院次数、精神病家族史方面比较差异无统计学意义(P>0.05),在文化程度和明确发病因素方面比较差异有统计学意义(P<0.01)。见表1。

表1 双相障碍Ⅰ型和Ⅱ型患者基础资料比较

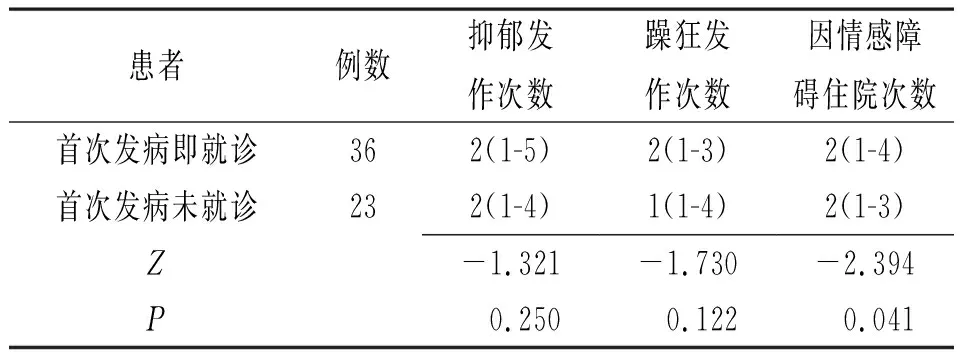

2.2 BDPⅠ型和Ⅱ型首次发病后是否就诊患者发作次数及住院次数比较 BDPⅡ型首次发病就诊与未就诊患者抑郁、躁狂发作次数及因情感障碍住院次数比较差异无统计学意义(P>0.05);BDPⅠ型首次发病就诊与未就诊患者抑郁、躁狂发作次数比较差异无统计学意义(P>0.05),因情感障碍住院次数比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2、3。

表2 双相障碍Ⅰ型首次发病后是否就诊患者发作及住院情况[M(Q1-Q2),次]

表3 双相障碍Ⅱ型首次发病后是否就诊患者发作及住院情况[M(Q1-Q2),次]

2.3 BDPⅠ型和Ⅱ型患者各量表评分情况 BDPⅠ型和Ⅱ型患者治疗后HAMA、HAMD、MDQ、YMRS评分均逐渐降低,而且治疗4、6、8周后HAMA、MDQ、YMRS评分以及治疗6、8周后HAMD评分与治疗前比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4和表5。

表4 双相障碍Ⅰ型患者治疗前后各量表评分情况分)

注:HAMA为汉密尔顿焦虑量表,HAMD为汉密尔顿抑郁量表,MDQ为心境障碍问卷,YMRS为杨氏躁狂评定量表;与同一量表治疗前比较,aP<0.05

表5 双相障碍Ⅱ型患者治疗前后各量表评分情况分)

注:HAMA为汉密尔顿焦虑量表,HAMD为汉密尔顿抑郁量表,MDQ为心境障碍问卷,YMRS为杨氏躁狂评定量表;与同一量表治疗前比较,aP<0.05

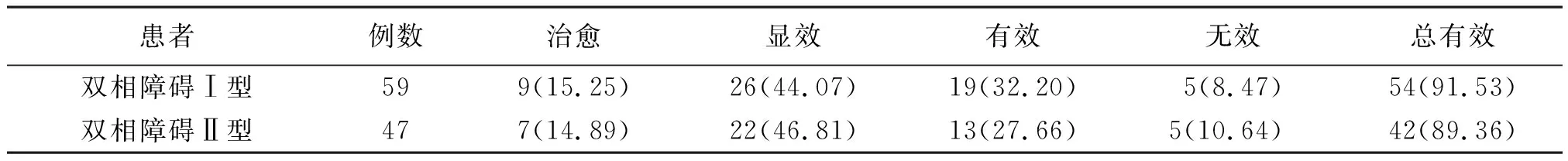

2.4 BDPⅠ型和Ⅱ型患者治疗效果比较 治疗8周后BDPⅠ型与Ⅱ型患者治疗总有效率比较差异无统计学意义(χ2=0.117,P=0.952)。见表6。

表6 双相障碍Ⅰ型和Ⅱ型患者临床治疗效果比较[例(%)]

2.5 BDPⅠ型和Ⅱ型患者不良反应发生情况比较 BDPⅠ型和Ⅱ型患者总不良反应发生率比较差异无统计学意义(χ2=0.206,P=0.519)。见表7。

表7 双相障碍Ⅰ型和Ⅱ型患者不良反应比较[例(%)]

3 讨论

BDP是一种以抑郁与躁狂反复交替发作为特征的具有高致残、高复发率的重性精神疾病[13],常伴相应认知与行为改变,严重者可出现幻觉、妄想等精神症状。BDP躁狂发作特点为情绪高涨、思维奔逸、精神运动性兴奋等,抑郁发作特点为情绪低落、思维缓慢、语言和动作减少且迟缓等。2019年我国精神卫生调查研究结果显示,BDP终身患病率为0.6%,其中Ⅰ型、Ⅱ型和其他类型的终身患病率分别为0.4%、﹤0.1%、0.1%[14]。BDP呈反复发作倾向,躁狂和抑郁可反复交替或同时发作,病程较长;治疗缓解期间精神状态大多较正常,仅少部分患者有残留症状或转为慢性。研究显示,全球最易致残疾病中BPD排行第12,中国患病率为0.4%,而高达91.7%的患者未寻求规范医疗帮助[15]。

BDP临床表现复杂、症状多种多样,既有各种情感症状,又有精神病性症状、躯体症状与认知症状等,往往与多种疾病同时存在。从纵向病程来看,BDP呈现出躁狂、轻躁狂、抑郁、轻抑郁、混合状态、正常情绪等多种极性、无规律性的交替起伏变化,尤以轻躁狂、轻抑郁与正常情绪之间难以区分,因患者在发病前往往无明显的典型特征,造成识别率不高而出现误诊、漏诊及不恰当治疗情况[16],导致患者发展为慢性疾病而反复发作,人格也受到较大影响[17],甚至出现自杀。自杀是我国重要的公共卫生问题,BDP患者自杀风险较高[18],并且死亡年龄比一般人群要早10~20年,对患者的身心健康和生命造成极大威胁[19],故BDP已成为目前最突出的精神卫生问题[20]。BDP可分为Ⅰ型和Ⅱ型[21],BDPⅠ型表现为重躁狂+重抑郁,BDPⅡ型表现为轻躁狂+重抑郁,其中BDPⅠ型最为常见。

本研究发现,BDPⅠ型与Ⅱ型患者在发病年龄、性别、婚姻状况、首发年龄、首次就诊年龄、住院次数、精神病家族史方面无明显差异性,与文化程度和明确发病因素有明显相关性。文化程度的不同,造成认知方面的极度反差而出现应对方式的不同。在明确发病因素方面具有明显差异性,考虑与遗传、成人早期的重大创伤性事件、劳累、睡眠障碍、药物、酒精、毒品等因素密切相关。本研究发作情况显示,BDPⅠ型首次发病就诊与未就诊患者抑郁、躁狂发作次数比较无明显差异,而因情感障碍住院次数比较有明显差异,考虑躁狂发作、情绪暴怒、易激惹,影响社会人际关系,更易得到别人的关注而就医;BDPⅡ型首次发病就诊与未就诊患者抑郁、躁狂发作次数及因情感障碍住院次数比较无明显差异,考虑与情绪被压抑,因情绪波动起伏不大而被忽略,造成确诊时间极大延迟有关。

药物是成功治疗BDP的基础,喹硫平是新一代非典型抗精神病药物,通过作用于去甲肾上腺素、5羟色胺(5-HT)和多巴胺受体等而发挥作用,可同时发挥抗抑郁和抗躁狂作用,因此其是目前唯一同时治疗双相躁狂发作和双相抑郁发作的药物[22]。丙戊酸钠缓释片是一种心境稳定剂,主要通过提高γ-氨基丁酸(GABA)活性反应,促进GABA的合成与降解,来改善脑神经GABA传递而起治疗作用[23]。丙戊酸钠缓释片释放缓慢,血药浓度稳定,生物利用率较高,联合喹硫平治疗可提高疗效[24]。丙戊酸钠治疗急性躁狂发作和预防双相情感障碍复发均有效,在欧美国家其是治疗癫痫、癫痫性精神障碍的一线药物,也是抗躁狂发作的一线药物。

本结果显示,BDPⅠ型和Ⅱ型患者服用喹硫平和丙戊酸钠缓释片治疗4周后,HAMA、MDQ、YMRS评分较治疗前显著降低,焦虑、躁狂症状改善;HAMD评分在治疗6周后较治疗前亦显著降低,抑郁症状有所控制,说明焦虑、躁狂症状较抑郁症状容易改善,且抑郁治疗时程需更长。BDPⅠ型患者治疗总有效率为91.53%,BDPⅡ型患者治疗总有效率为89.36%,疗效相当;BDPⅠ型和Ⅱ型患者总不良反应发生率比较差异无统计学意义。表明采用喹硫平、丙戊酸钠缓释片治疗效果确切,可有效改善症状,减轻抑郁,控制躁狂发作,且不良反应发生率较低,与王广法[25]报道结果一致。

BDP是一种反复发作的慢性疾病,除缓解急性期症状外,还应重视维持期治疗。一般在第2次发作缓解后需进行维持期治疗,虽然维持期治疗的具体持续时间尚无定论,但是一般情况下为6个月,对于多次发作患者可考虑维持治疗2~3年再逐渐减量。维持期治疗应考虑选用对预防躁狂和抑郁发作均有效的药物,虽然维持期未用药是所有躁狂亚型发作的潜在危险因素,但是有效的药物可以显著降低其复发率。国内外治疗指南均推荐维持期治疗药物应以心境稳定剂、抗精神病性药物为主,并不推荐单纯使用抗抑郁药物。因此,在任何治疗阶段均应把心境稳定剂作为基石,对躁狂或抑郁的发作具有治疗和预防复发作用,且不会引起躁狂和抑郁的相互转相;另外,一些新抗惊厥药物和非典型抗精神病性药物也被批准应用于BDP的治疗中。

当BDP症状缓解后,应把心理治疗作为着重点,注重自身情绪调整干预和相关的正性认知行为治疗。众所周知,家庭和心理社会应激均可引发抑郁与躁狂症状,故还要提高患者及其家属对压力和睡眠卫生知识的认识,帮助他们识别复发的先兆,并评估他们对康复设施的需求。虽然支持家庭干预的研究数据有限且存在着异质性,但是在再发早期警示征识别中,有社会支持的患者所呈现的再发和住院风险较小,且接受强化心理治疗的患者复发率更低,相对健康期要更长。BDP的临床特征决定了维持治疗和预防复发同等重要,全病程管理措施的缺失常是导致患者病情反复发作的重要原因,严重影响患者社会功能,应引起临床医生的足够重视。

总之,BDPⅠ型与Ⅱ型患者在文化程度、明确发病因素方面有差异性;焦虑、躁狂较抑郁症状更易控制,且抑郁治疗时程更长;喹硫平、丙戊酸钠缓释片在临床应用中效果显著,可有效改善抑郁症状,控制躁狂发作,且不良反应发生率较低。