“发誓”类离合词离析式介标隐、现机制探析

2020-04-29李春玲韩晓明

李春玲,韩晓明

(1.中央财经大学 国际文化交流学院,北京100081;2.北京大学 对外汉语教育学院,北京100871)

一、引言

双音节动宾式离合词AB 中有一类“词”,在语用“编码→解码”过程中,需用介词介引与离合词语义相关联的间接论元,形成“Np+Pp+Vp”结构,我们把具有这一特征的离合词称为“介引”类离合词。根据介标的不同,“介引”类离合词又可分为不同类型,其中有一类具有[+ 对象]语义特征且在使用中主要与介词“向”共现率最高,暂称为“发誓”类离合词。在《新汉语水平考试(HSK)5000 词表》中,主要包括“辞职、道歉、发誓、告别、敬礼、鞠躬、请假、宣誓”等八个。

“发誓”类离合词入境后,与介标“向”共现率最高,一般也可与介标“对、给、跟”搭配使用,但共现频率有所不同,这与离合词及介标的语义有关。同时,介标及其介引论元在一定条件下也可以隐、现或者可隐可现,其制约机制较为复杂。然而,目前学界虽对离合词的相关问题进行了很多有益的探讨,积累了丰硕的成果,但针对“发誓”类离合词的研究几乎空白,对“介引”类离合词的相关研究也很不足。笔者基于BCC 语料库,对“见面”类离合词①笔者将与表示“协同义”的“跟/与/同/和”共现最高的“介引”类离合词称为“见面”类离合词。及其准构式的形成理据、互动机制及语用接口等进行了探讨[1]。笔者也探讨了“着迷”类离合词②笔者将具有[+ 对象]且带宾语时均可用介标“对”介引的离合词称为“着迷”类离合词。在使用过程中介标隐、现的机制[2]。还针对“打针”类离合词③笔者将用介标“给”介引宾语的离合词称为“打针”类离合词。做了同样的讨论[3]。但文章在对制约这两类离合词介标隐、现的机制进行考察和分析时,主要针对离合词“合”用的情况,而未对各类离合词离析式④“离合词”现象的实质简单表示为AB→AxB,AB 即为“合”的形式,称之为“合成形式”;AxB 即为“离”的形式,称之为“离析式”;“x”称之为“离析词语”。介标的隐、现情况及其制约机制进行讨论。本文以此为切入点,以“发誓”类离合词为研究对象,考察该类离合词进入语境后所形成的离析式介标的隐、现情况,并尝试运用相关语言学理论剖析介标隐、现的机制和动因。

二、“发誓”类离合词入境离析式考察

针对离合词的离析式或称为扩展式,学界已有较为丰富的研究成果,主要是对不同离析式的总结和归纳。其中,动宾式离合词数量最多,用法灵活,是讨论的重点。赵元任认为,动宾式离合词的扩展式主要包括“动词带后缀或补语、宾语带修饰语、动宾颠倒、在问话和答话中”等四类[4]。李清华也认为主要有三类:“用‘了、着、过’扩展;用数量词(词组)扩展;用其他成分扩展”[5]。段业辉认为有“插入趋向动词、插入代词、对称插入、插入较复杂的语言成分”等四类[6]。饶勤在分析插入成分的基础上,指出离合词常见的扩展方式有“V+了/过+O、V+ 着+O、V+ 不/没+V+O 等提问格式、V 补(单音节)+ 了+O、V+ 了/(过)+补(双音节)+O、V+ 定+O、V+ 补+ 了+ 定1+定2+O、VO-SV”等八类[7]。之后,王素梅、王铁利、任海波、王刚、麻彩霞、李春玲、王海峰等也对动宾离合词的离析式做过相关讨论[8-13]。袁毓林则将部分动宾式复合词及假动宾式复合词入句时的离析式概括为三类:“(1)是作核心的动词(性语素)的扩展,包括(正反)重叠、加后缀或补语等;(2)是作宾语的名词(性语素)的扩展,包括受形容词、名词、数词、数量词或‘的’字结构修饰,甚至把V-O 复合词概念上的施事、受事、与事等论元内嵌在作定语的‘的’字结构中;(3)是在上述两种扩展的基础上进行语序变化或论元增容,包括直接或用‘把’引导O 置于V 前、直接或用‘把、被’引入额外论元。”[14]这些研究成果都为确定“发誓”类离合词的离析式研究提供了有益的借鉴和参考。

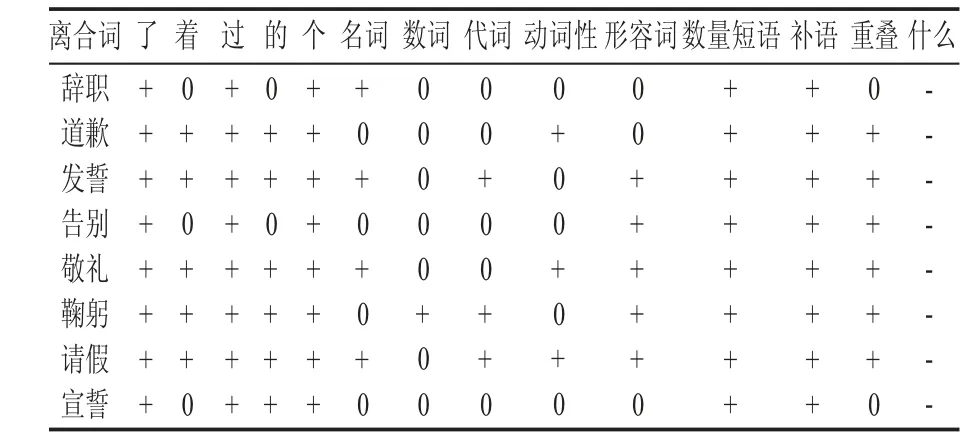

为了使分类结果更加全面和准确,我们考察了北京大学CCL 语料库,以“A$10B”为检索式,获得“发誓”类离合词的相关语料37 563条,经筛选共获得有效语料31 433 条,其中离析后的语料2 607 条,如表1 所示。

表1“发誓”类离合词在CCL 语料库中呈现情况统计表

根据以上数据发现,这些词虽然都具有[+对象]语义特征,且在进入语境后均与介标“向”共现率最高,但各词的离析率①离析频率公式为:离合词的离析频率(F)=离析例数/有效例句总量。离析例数就是我们从语料中得到的含有离合词离析式的例句数。有效例句总量,是指出现该离合词的有效例句量和出现该离合词的离析式的例句量之和。却存在着较大差异,其中“请假、鞠躬、敬礼”的离析率较高,而“发誓、辞职、道歉”的离析率较低,“告别、宣誓”的离析率最低,离析例句数极少。

各离合词的离析式也较为复杂,并非A、B之间简单地嵌入某种形式,而是多种形式混杂在一起。各词内部的离析形式既有共性,也存在差异。我们在已有研究的基础上,结合考察结果,将“发誓”类离合词的离析式主要概括为14 类:A+ 了+(其他成分)②“其他成分”较为复杂且不尽相同,可包括名词、数词、代词、数量短语,也可包括与时态助词“了/着/过”组合而成的复杂形式等。+B;A+ 着+(其他成分)+B;A+ 过+(其他成分)+B;A+ 个+(其他成分)+B;A+ 的+(其他成分)+B;A+ 名词+(其他成分)+B;A+ 数词+(其他成分)+B;A+代词+(其他成分)+B;A+ 形容词+(其他成分)+B;A+ 动词性成分+(其他成分)+B;A+数量短语+(其他成分)+B;A+ 补语+(其他成分)+B;A 重叠+B③考察发现,“A 重叠+B”的形式除了“AAB”的形式,还存在“A 了AB”“A+ 数词+A+B”等变体形式。;A+什么+B④很多学者认为,“A+ 什么+B”形式并非离合词的离析形式,其具有特殊的语用功能,不能作为判定离合词的标准。我们也持此观点,但为了考察更加客观和全面,在此将其纳入考察范围之中。。

需要说明的是,我们在收集语料时,主要探讨袁毓林提到的(1)和(2)情况,不考虑(3)情况中用“把、被”等引入论元的形式。此分类虽然较为全面,既着眼于离合词两语素间的嵌入成分,也突出了动词性语素“A”及其他复杂形式的变换,但同时也扩大了离合词离析式的范围。而(3)情况中的语序变换(即“前置B+A”)也不纳入我们的离析式范围内。这是因为尽管部分该类离合词也存在“前置B+A”的离析式,但据考察此种形式一般不能与前加介标介引相关论元的形式同现,二者存在互斥的关系。如:

①由于部分离合词的离析例句数较少,无法判断其离析式,因此,在考察该类词的离析式时,我们也参考了北京语言大学BCC 语料库。表中“+”表示出现该离析式,“0”表示未出现该离析式。由于表格空间所限,其实每个嵌入式均包含“+(其他成分)”内容,如“了+(其他成分)”中省略了“其他成分”,只呈现了“了”,其他同此。表5 情况亦如此。中田在木工厂一天假也没请地默默干了三十七年,因此在当地邮局多少有点儿积蓄。(村上春树《海边的卡夫卡》)

①*中田在木工厂向老板一天假也没请地默默干了三十七年,因此在当地邮局多少有点儿积蓄。

“一天假也没请”在此作状语,当前加“向老板”说明请假的对象时,句子基本不成活,这是因为介标介引的是动词性成分的相关论元,当离合词离析为“前置B+A”格式时,动词性已转移到“A”上。因此,下面的句子基本成立,接受度也明显提高。

①中田在木工厂一天假也没向老板请地默默干了三十七年,因此在当地邮局多少有点儿积蓄。

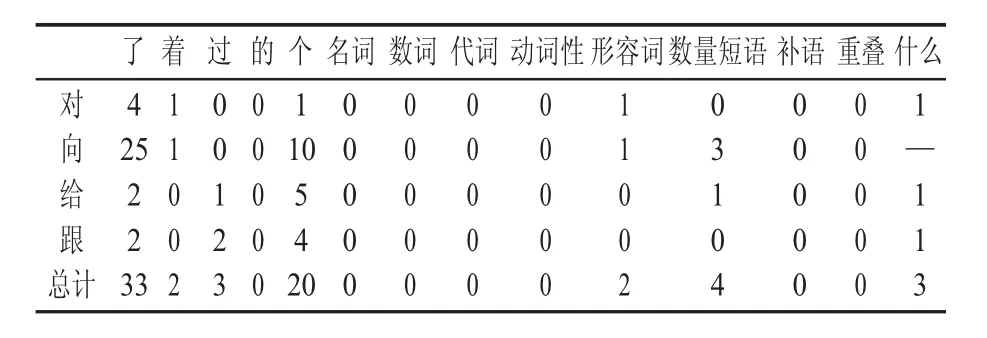

此类格式较为特殊,不在我们的考察范围之内,我们主要讨论上文所提到的14 种离析式。基于对语料的考察,将各词的离析情况归纳如表2 所示。

表2“发誓”类离合词主要离析式表①

考察发现,8 个词都具有的离析式仅有6种:A+ 了/过/个/数量短语/补语+(其他成分)/什么+B。其余8 种各词差异较大,其中,“A+ 数词+(其他成分)+B”,仅有“鞠躬”一词具备此离析式。事实上,在各种离析类型内部,还存在着不同的离析次类,但性质大致相同,我们主要从大类入手进行讨论。

那么,这些离合词入境后,其离析式与介标共现情况如何呢?是否与离合词“合”的形式相同?介标及其介引论元隐、现的情况又会如何呢?

三、“发誓”类离合词入境离析式介标隐、现情况考察

在CCL 语料库中,“发誓”类离合词离析式主要包括“介标显现”和“介标隐现”两种情况,下面我们将从这两方面入手进行考察。

(一)介标显现情况

介标显现情况,主要是说明该类离合词与不同介标的共现情况及该类离合词入境后离析式与介标的显现情况两方面。

1.“发誓”类离合词与不同介标的共现情况

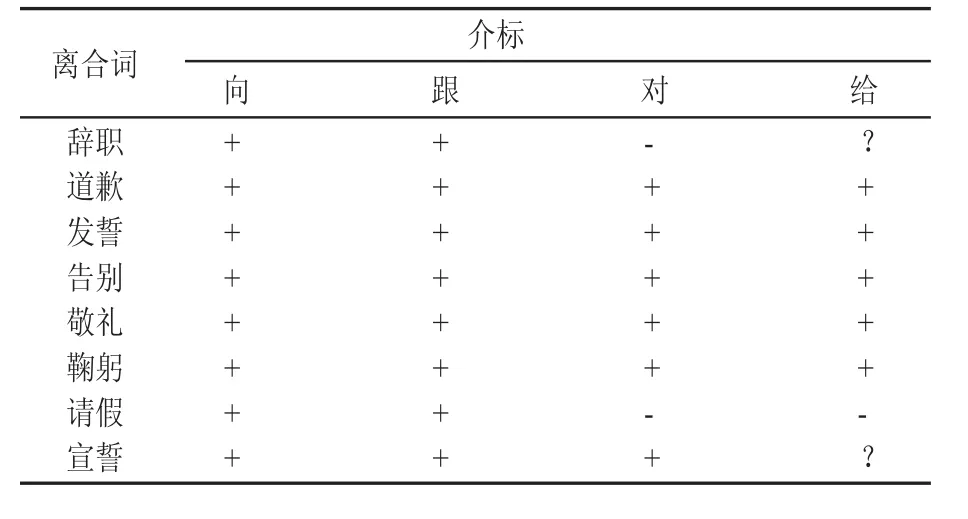

该类离合词虽与介标“向”共现率最高,但在进入特定语境时,部分离合词也可与具有[+对象]语义特征的介标“跟、对、给”共现,问卷调查结果如表3 所示。

表3“发誓”类离合词与不同介标共现情况统计表②本表是在对多位北方方言区汉语母语者进行调查的基础上制成的,两可之处,用“? ”标识。

从表3 看出,可与4 个介标搭配的该类离合词有“道歉、发誓、告别、敬礼、鞠躬”等5个,可与两个介标搭配的该类离合词有“请假”和“辞职”,而“辞职”和“宣誓”与介标“给”的搭配存在争议,这主要受到调查者方言的影响。该类离合词的离析式与相应介标的共现情况,以及不离析时相应介标的共现情况基本相同。

2.离合词入境离析式与介标的显现情况

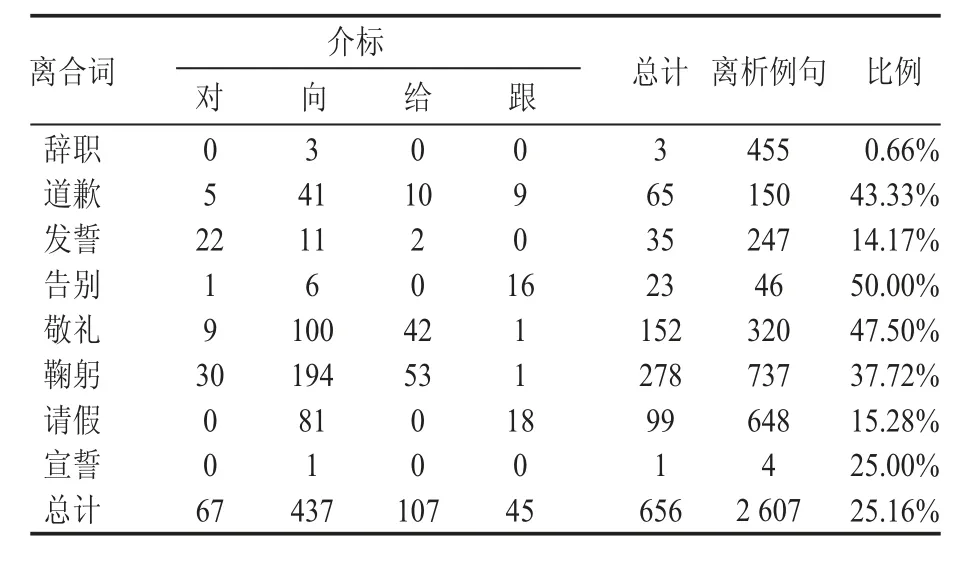

考察发现,该类离合词离析后的形式与介标的搭配情况与离析前合用形式与介标的搭配情况基本相同,具体如表4 所示。

表4“发誓”类离合词离析式与介标共现情况统计表

从表4 看出,该类离合词离析式与介标共现的总体比例为25.16%。各词离析后与介标共现的情况存在差异:“道歉、告别、敬礼、鞠躬”介标显现的比例较高,集中在37%至50%之间;其次是“发誓、请假、宣誓”,集中在14%至25%之间;“辞职”一词介标显现的情况最少。同时,也可以看到该类离合词离析式与不同介标的总体共现频率的排序为:向>给>对>跟,但各词内部也存在差异。

能够与介标共现的各离合词的离析式也不尽同,二者具有一定的选择性,以“道歉”为例来说明。

表5“道歉”离析式与介标共现情况统计表

从表5 可以看出,“道歉”一词的离析式可与“对、向、给、跟”等四个介标共现。如:

②我劝她去跟头儿道个歉,免得以后穿小鞋。(白帆《女大学生综合症》)

③你都看见了吧?公安局的人来搜查后一无所获,而且向我们道了歉。(周大新《湖光山色》)

④那,那是我一时的冲动。可是我已经给你道了无数次的歉。你也回敬了我两大耳光子。不就结了吗?可是你还是没完没了的。(《编辑部的故事》)

⑤康伟业对大家道了一个歉,说:“如果你们给我面子,今天我们就喝它个一醉方休。”(池莉《来来往往》)

这与该离合词离析前合用形式与介标的共现情况相同。同时,我们也看到语料中能够与介标共现的“道歉”的离析式,主要有“A+ 了/着/过/个/形容词/数量短语/什么+(其他成分)+B”等7 类,“A+ 的/名词/数词/代词/动词性/补语/重叠+(其他成分)+B”等7 类形式未出现与介标搭配的情况,但这些例句基本可以补出介标及对象宾语。

(二)介标隐现情况

在一定条件下,离合词的介标可以隐现,主要存在两种情况:一是介标隐现,介标介引的宾语出现;二是介标及其介引的宾语一同隐现。但此类离合词的第一种情况较少,第二种情况较为常见。如:

⑥昨天正式发表消息辞总督导员职,自今日起已不再到中央银行办公。(《晚年蒋经国》)

⑦我们每个人都曾在心里发过毒誓,不取下他的头颅,誓不回故乡。(古龙《英雄无泪》)

以上两例中,“辞总督导员职”“发过毒誓”的对象均未出现,介标及其介引的宾语共同隐现。事实上,介标及对象宾语虽然隐现了,但是在表达时隐含着“辞职”和“发誓”的对象,这是由离合词本身具有[+ 对象]语义特征决定的,也符合我们的认知特点。

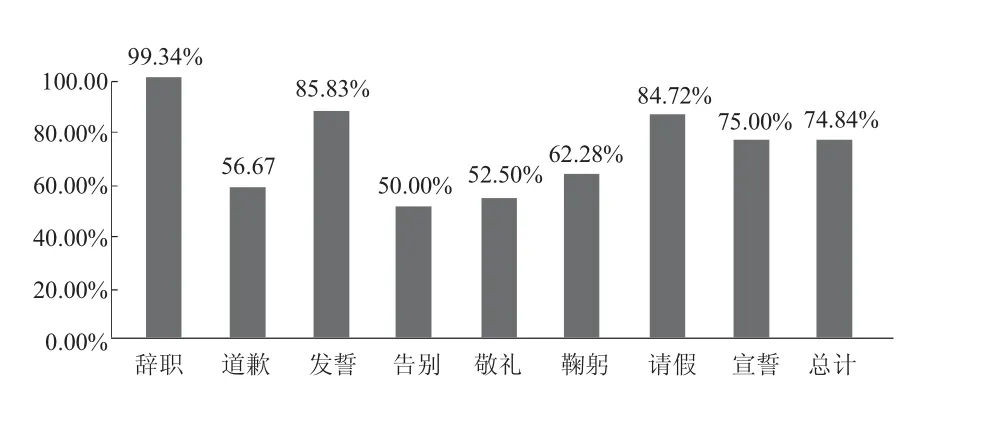

对语料的统计结果显示,介标隐现的情况如图1 所示。

图1“发誓”类离合词入境离析式介标隐现情况统计

从图1 中发现,该类离合词入境离析后,介标隐现比例较高,占74.84%。其中,“辞职、发誓、请假”超过了84%,“鞠躬、宣誓”集中在62%至75%,“告别、敬礼、道歉”集中在50%-57%,比例都较高。在这些离析式中,大部分形式前均可补充介标及对象宾语。如:

⑧大臣们宣了誓,汉高祖才放下心。(《中华上下五千年》)

⑧*大臣们向汉高祖宣了誓,汉高祖才放下心。

那么,制约此类离合词离析式介标隐、现的机制究竟是什么?这有待进一步探讨。

四、“发誓”类离合词入境离析式与介标隐、现机制探讨

通过对“发誓”类离合词离析式进入语境后介标隐、现情况的考察,我们将介标隐、现情况主要概括为三类:一是介标必现;二是介标必隐;三是介标可隐可现。

(一)介标必现

在信息传递过程中,当需要信息接收者知晓离合词所涉及的对象宾语时,离合词的介标及其介引成分会得到凸显,此时介标一般必现。该类离合词介标必现的形式主要体现为介标前置,并与对象宾语共现。对象宾语的形式也较为多样,主要有几下几种:

1.实指对象宾语为指人名词或代词

此类语料数量最多,此时离合词的离析式可充当以下几种句法成分:

(1)作谓语,构成“介+ 宾+AxB+VP/NP”结构。如:

⑨艾瑞克爵士站起身来,很有礼貌地对我鞠了一个躬。(《龙枪短篇故事集》)

“对我鞠了一个躬”作谓语。由于离合词本身具有谓词性,因此此类语料最多。

(2)作宾语,构成“V+ 介+ 宾+AxB”结构。如:

⑩周芷若道:“我总是忘不了对师父发过的重誓。又想这赵敏定然放不过我,不论武功智谋,我都跟她差得太远。”(金庸《倚天屠龙记》)

“对师父发过的重誓”作“忘不了”的宾语,“发誓”的对象可以有多个,此句中强调“师父”,缩小了对象的范围,使对象得到凸显。此类形式的语料较少。

(3)作定语,构成“介+ 宾+AxB+ 的+NP”结构。如:

⑪指挥大厅里传出了清晰的口令:10、9、8、7、6……这时,屏幕上出现杨利伟向大家敬了一个标准军礼的画面。(《新华社》200311①“200311”代表新闻报道的时间,下同。)

“杨利伟向大家敬了一个标准军礼”修饰“画面”,作定语。此类语料极少。

(4)作状语,构成“介+ 宾+AxB+V”结构。如:

⑫在一片啧啧赞叹声中,启功先生发言了,他站在花篮前,向在场的人,前后左右深深鞠大躬致谢。(《市场报》1994)

“向在场的人”与“前后左右深深鞠大躬”之间有简短的停顿,整体作为“致谢”的状语,表明“致谢”时的动作行为,此类语料也极少。

此类8 个离合词离析式均可作谓语、宾语、定语、状语构成相应的结构,作主语的情况较少,不能作补语。但能作状语的仅有“敬礼”和“鞠躬”两个,属“体态类”②为方便后续研究,我们根据各词的语义特征,将其分为“言语交际类”“行为类”“体态类”三大类,其中“道歉、发誓、告别”属“言语交际类”,“辞职”属“行为类”,“敬礼、鞠躬”属“体态类”。。

2.实指对象宾语为表事物名词

“表事物名词”多为普通具象名词,主要为“塑像、旗帜”类名词,有时也可临时为其他普通名词,可与其搭配的该类离合词仅有体态类的“敬礼、鞠躬”两个。为指明和强调涉及的对象,介标一般必现,其形义组配形式与指人名/代词类同。如:

⑬连同我在内,从上小学的第一天,到毕业,受到的都是远远比对一辆汽车敬一个礼要更加彻底更加深入的奴化教育。(《韩寒博客》)(作定语)

⑭面对这里的一切,先给我敬重的老一辈革命家徐向前元帅遗像默鞠三躬;双手合十悄悄地为他安息的灵魂燃一炷心香。(《1994年报刊精选》)(作谓语)

但此类形式较少,其对象虽为普通具象名词,但实指仍为人。

3.实指对象宾语为表处所名词或名词短语

此类现象,语料较少。如:

⑮她仔细地打扮好,向楼上道了歉,就出发了。(《嘉莉妹妹》)

⑯今天上午,300 多名退伍老战士在北京站向他们守卫过的首都敬了最后一个军礼。(《人民日报》199511)

言语交际类的“道歉、告别”和体态类的“敬礼、鞠躬”等4 个词满足此条件,语料较少。

4.实指对象宾语为表机构或组织名词

此类现象,语料较少。如:

⑰在中国传统上的大年初一若要孩子不上学,或者成年人不去“洋”公司上班,都不得不向学校或公司“请病假”。(《人民日报》199301)

⑱他昨天向工商组请了一天假,想请厂里的资方代理人到家里来帮忙,把非法所得税统计一下。(周而复《上海的早晨》)

能够带表机构或组织名词的该类离合词主要有“请假”和“宣誓”两个。

在传息过程中,需要解码者知晓离合词所涉及对象时,介标及其介引论元会得到凸显,介标一般必现,此时对象宾语可以为指人名词/代词、表事物名词、表处所名词(短语)和表机构/组织名词。

在此基础上,我们考察了离析式与介标显现的关系,发现特定离析式与介标显现之间并不存在必然的联系,即不存在使用某种离析式时,介标必现的情况。

我们以“辞职”为例。从上文表2 得知,“辞职”主要有7 种离析形式:A+ 了+(其他成分)+B;A+ 过+(其他成分)+B;A+ 个+(其他成分)+B;A+ 名词+(其他成分)+B;A+ 数量短语+(其他成分)+B;A+ 补语+(其他成分)+B;A+什么+(其他成分)+B。当“辞职”进入语境,产生以上离析式时,介标有时隐、有时现,不存在由于产生某种离析式而不能与介标共现的关系,二者是开放的关系,也是互选的关系,但不是依存的关系。如:

⑲孔祥熙向阎锡山辞去了“参议”之职,于1922年3 月赶赴济南,就任“鲁案”善后督办公署实业处长。(《宋氏家族全传》)

⑳不久,在绝望之中的宋子文终于辞去了广东省主席一职,旋同家人一道乘机逃往香港。(《宋氏家族全传》)

以上两例同为“A+ 补语+(其他成分)+B”的离析式,但一例出现了介标及介引的对象宾语,而另一例则未出现。经考察,其他几类离析式也属于同样的情况。可见,介标是否必现并不受到离析式影响,主要是受到语义表达及信息传递的制约。介标的显现本身就是一种有标记的形式,较为凸显。沈家煊曾对标记模式形成的原因进行了分析,认为主要有语用和认知两个方面:“标记模式形成的原因之一跟人们使用语言进行信息交流的一些原则(简称‘语用原则’)有关;……标记模式形成的另一个原因跟人的认知方式有关。”[15]介标的显现也是语用和认知作用的结果,使离合词所涉及的对象得到了凸显。

(二)介标必隐

介标隐现的情况是一种无标记的形式,使用频率高,是离合词使用形式这一范畴的典型成员。当该类离合词离析式受到某种形式限制时,介标一般必隐。主要有以下三种情况。

1.处于特定的格式中

㉑杜丘对我泡妞之脸皮厚、发毒誓、装浪漫三大绝招佩服有加,他试过多次,却无一成功。(李承鹏《寻人启事》)

㉒再没有谁比他更会下保证,或者比他发更大的誓来断言事情,可是再也没有谁比他更不遵守保证和誓言了。(《西方哲学史》)

“脸皮厚、发毒誓、装浪漫”构成并列格式,“比他发更大的誓”为“比”字句,这两个格式和句式前均不能加介标及对象宾语。由于处于特定格式而介标必隐的离析式多为简单的离析式。考察发现,主要是处于并列格式中,少量为“比”字句中。此两类语料并不多,这是因为该类离合词离析后,自身就具备了某种形式特点,尤其是较为复杂的离析式,很难再受到所处格式的影响。

2.其前与具有[+ 互指]语义特征副词共现

㉓中小学生没有走向社会,不会有许多朋友在天南海北,老师、同学整天在一起,低头不见抬头见,过年过节互相敬个礼问候一下便是了。(《市场报》1994)

与此类离合词共现的具有[+ 互指]语义特征的副词主要有“相互、互相”等,由于这些副词隐含了“一方对一方”这种对象义,二者共现时,介标一般必隐。

3.其前与具有[+方向]语义特征动词共现

㉔四先生举起杯来,第一个就向着我母亲鞠了一个大躬:“大嫂在上,这次四弟我能够逢凶化吉,转危为安,真是要感谢大嫂的搭救。”

此类离合词前出现具有[+ 方向]语义特征动词时,如“向着”,动词后一般为离合词所涉及的对象,无需再特别说明对象,此时介标一般必隐。

与离析前相比,离析后的形式更为具体,叙事性更强,已很难表达抽象的概念,因此也不再受到此类语义的影响。那么,该类离合词的离析式与介标隐现是否具有直接的关系呢?

考察分析发现,这类离合词的离析式与介标隐现之间几乎不存在直接的关系,大部分介标隐现的情况都可根据语境补出相应的对象宾语,这些对象宾语或者在上下文中出现较为明确,或者是编码者和解码者共同的百科知识,具备相同的认知基础,即使不补出,也不妨碍理解。但同时,我们也发现有一种小的离析次类较为特殊:A+ 代词+ 名词+B。如:

㉕冷泉帝每每念及母后之早逝,也倍感世象无常,人生乏味。他想对这位六条院主人,敬之以父子之礼。(《源氏物语》)

“敬之以父子之礼”前不能再加介标及对象宾语,这是因为“之”在此作为代词,指代前面的“六条院主人”,表明“敬礼”的对象,前无需再加对象。此类语料较少。除“敬礼”一词外,其他“发誓”类离合词中间虽然可嵌入代词及其他成分,但是都无法嵌入指人代词,而当嵌入的代词为指人代词时,即是离合词所涉及的对象,前不能再出现对象宾语,介标必隐。

(三)介标可隐可现

“介标可隐可现”是指该类离合词进入语境后所呈现的形式前介标及对象宾语既可显现也可隐现的情况。在上文的讨论中,我们已对此有所涉及。此类离合词离析式前除了介标必隐和必现的情况外,一般都可隐可现,也不受到离析式的影响。

当该类离合词离析式前不出现介标及对象宾语时,如:

㉖新战士报到后,都要到村民家见个面,老战士复员前也都要到村民家告个别,“大家像亲戚一样常常走动。”(《新华社》200206)

“告个别”前可根据语境补充确切的介标及对象宾语。

㉖*新战士报到后, 都要到村民家见个面,老战士复员前也都要到村民家向他们告个别,“大家像亲戚一样常常走动。”

有时无法根据语境确切补出离合词所涉及的对象,但言谈双方可依据共同的知识背景进行解码,理解时可补充相应的对象宾语,不会造成影响。

当该类离合词离析形式前出现介标及对象宾语时,如:

㉗胡文玉笑嘻嘻地向渡边鞠了一个九十度的大躬,渡边连忙回嗔作喜,给他递过烟卷,让他坐下。(雪克《战斗的青春》)

依据语境或共同的知识背景,介标及对象宾语也可隐现而不影响意思表达和信息传递。如:

㉗*胡文玉笑嘻嘻地鞠了一个九十度的大躬,渡边连忙回嗔作喜,给他递过烟卷,让他坐下。

上例将“向渡边”删掉,并未影响句子的语义理解。

五、结语

“发誓”类离合词具有[+ 对象]语义特征,且与介标“向”共现率最高,是“介引”类离合词的重要组成部分。通过考察8 个离合词离析后的14 个典型离析式,发现这些离析式进入语境后与介标的搭配情况同离析前合用形式与介标的搭配情况基本相同,离析式与介标共现的情况明显少于介标隐现的情况,介标隐现是一种常态,是无标记的,使用频率更高,这与语言使用的经济原则有关。

该类离合词入境离析后,存在介标必现、介标必隐、介标可隐可现等三种情况。句法形式上的介标隐、现主要是由语用侧重和主观倾向对介引对象的选择决定的。在信息传递过程种,当强调介引对象时,生命度高的指人名词、代词作宾语,或生命度低的事物、处所、机构名词作宾语,宾格降级形成前置介标得到凸显,此时介标一般必现,介标显现频率为:向>给>对>跟。当不强调介引对象时,离合词AB 受特殊格式或句法搭配限制等制约,介标一般必隐,且仅当离合词AB 间嵌入指人宾语时,介标也必隐。除此两种情况,介标一般可隐、可现,较为自由。同时,分析结果表明介标的隐、现与离析式的类型并不存在直接的制约关系。

对“发誓”类离合词相关问题的探讨为“介引”类离合词的研究提供了更为细化的研究成果,深化了对该类离合词的理论认识,也期待能为该类离合词的对外汉语教学提供一些有益的参考和借鉴。