智能家居消费者的个人信息保护

2020-04-28贵州警察学院贵州贵阳550005

曾 真(贵州警察学院,贵州 贵阳 550005)

今日世界对人工智能早已不再陌生,在技术日益进步的浪潮下,智能家居已经从科幻构想走进千家万户,成为人们日常生活的必需品。智能家居(Home Automation)是利用物联网技术(Internet of Things)将各种家用设备连接到一起,提供集成的家居控制系统。一方面,智能家居的设计初衷是为生活提供便利,节省家务劳动的人力和时间成本,为了达到这一目的,联网设备不可避免地要获取、储存、传输甚至分析、利用与人类生活各个方面密切相关的信息;另一方面,消费者享有个人信息依法得到保护的权利。如此,智能家居对消费者个人信息的采集和利用各环节都有可能与信息保护的需要相冲突。2018年9月,中国消费者协会官网发布《APP个人信息泄露情况调查报告》,数据显示有超过85%的受访者曾遭遇个人信息泄露的问题[1]。事实表明,我国消费者个人信息安全情况不容乐观,因此,有必要对可能发生的信息风险进行识别,并制定相应对策,以期在便捷生活和个人信息充分保护之间达到平衡。针对我国实际情况,2018年,全国人大常委会已将制定我国的《个人信息保护法》列入本届立法规划,其中,智能家居设备的信息风险是亟待关注和解决的重要问题。

一、智能家居运作基本原理

智能家居系统通常包括两个必要部分,其一是一套集成系统终端设备作为控制中心,另一部分是通过网络连接接入该集成系统的所有受控设备,使用者只需操作该集成系统即可控制所有接入设备。[2]“智能”则体现为便利的人机交互性,作为控制中心的终端集成系统操作高度智能化,甚至可以通过分析使用者输入的指令,掌握其使用习惯、偏好等,运用一系列复杂算法为使用者自动匹配最优方案。

(一)电子数据采集设备——受控制的接入设备

电子数据采集设备(Electronic Data Gathering Equipment,简称EDGE),是一套以电子格式收集数据的计算机化系统。在智能家居架构中,这套系统兼有信号输出和输入的功能。

EDGE系统输出的信号,是基于执行器(Actuators)、家用电器(Appliances)以及传感器(Sensors)等设备收集到的智能家居运行所需要的信息 。例如智能门锁能记录门锁开启、关闭的状态,智能室内温湿度计能实时监控家中温度、湿度变化,带运动感应功能的电器如灯泡等能感应到周围人或者动物的运动,通过这些设备将信号输入网络服务器,使用者即可在终端设备上掌握家居安全、环境监控以及机器运转状况等各项指标。

实现信号输入功能,需要用户在终端集成系统将指令上传到网络服务器,则接入该网络服务器的所有EDGE设备就能按照用户的指令需求做出相应反馈,例如用户可通过指令远程操作打开空调、电视、电灯等电器,或者授予客人临时打开门锁进入室内的权限等,此时用户输入的指令转换为电子信号,使EDGE设备能按用户的需求工作。

可以接入EDGE系统的设备范围几乎不受限制,大到暖通、空调、照明、安防等控制系统或者电视、冰箱、洗衣机、家庭影院等家用电器,小到电饭煲、烤箱、咖啡机、闹钟等生活用品,万物皆可互联。部分电器自身可以发射和接收网络信号,不能通过电流发射和接收信号的物体也可以通过置入射频识别码等手段使其接入终端。物联网技术使家居智能化成为现实,随着联网成本的日益缩减,智能家居的普及已然形成不可阻挡的趋势。

(二)集成系统

集成系统(System Integrations)也就是用户使用的控制中心终端设备,通常表现为智能手机、平板、电脑、音箱等形式的输入设备,由于与EDGE系统共享网络服务器,即使是处于因特网离线状态的内网服务器,集成系统输入界面的家居设备控制功能也能正常使用。例如苹果公司将iPhone、iPad等移动设备作为入口,使用者在智能手机或者平板电脑上安装Home Kit控制平台软件,即可通过软件对家居设备进行控制,类似的还有Google Home;亚马逊公司则利用Echo智能音响及智能语音识别技术将用户的语音口令转换为数据指令来控制各种联网设备,国内的百度、阿里巴巴、腾讯、小米等公司都推出了这种智能音箱。

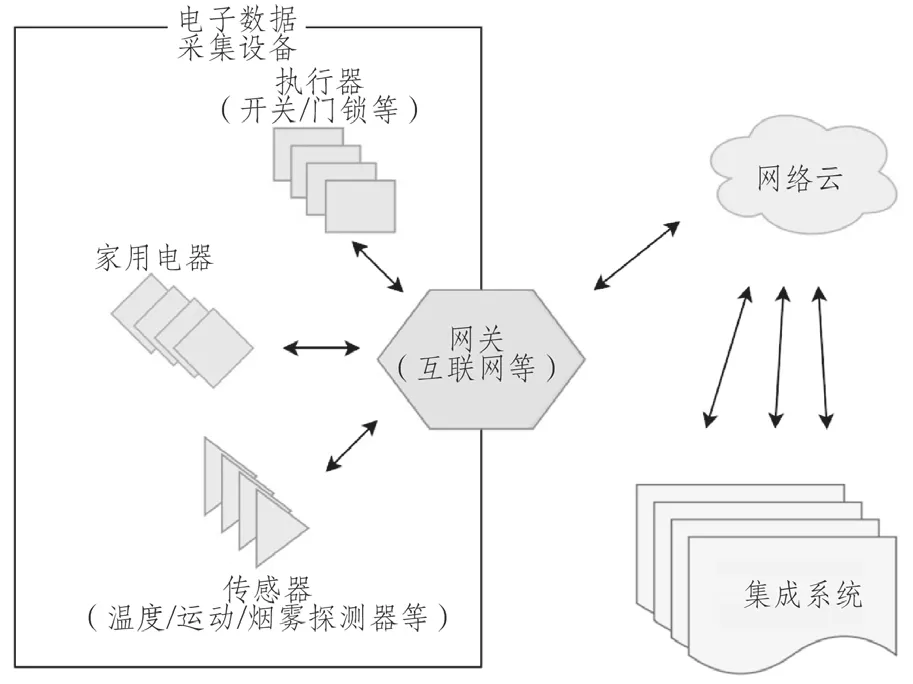

(三)网关和网络云

在计算机网络中,网关(Gateway)顾名思义就是连接两个网络的设备。由图1可知,左侧电子数据采集设备和右侧集成系统分属于两个网络,由网关连接起来。在此过程中,网络云(Cloud)的作用类似于“大脑”,不仅能作为中转站扩展网关的储存空间,更能利用海量数据、通过复杂算法进行机器学习,为用户提供精准、便捷的服务体验。但是,信息分步传输,以及信息在网络空间的长期存储,也不可避免地增加了信息泄露的风险。[3]事实上,云技术的广泛使用,在给消费者带来便利的同时,也在很大程度上牺牲了安全性。

图1 基于网络云的智能家居架构

二、家居智能化隐私泄露风险分析

(一)用户注册信息泄露风险

在为家居设备及控制系统进行初始化设置时,为了注册账号开通使用,用户必须主动提供一些个人及家庭的基本信息,包括但不限于用户的姓名、性别、年龄、职业、婚姻状况、家庭成员、住址、电话号码、社交网络账号、电子邮箱甚至月收入情况、银行卡号等基本情况。此外,如果是注册使用智能体重体脂秤、室内运动器械(跑步机、动感单车、划船机等)等设备,有时还需要用户输入身高、体重、体型等涉及个人隐私的数据。

按照通常的交易习惯,消费者与智能家居设备经营者之间普遍使用格式化合同,用户必须同意相关协议才能开始注册。而这些格式条款中经常包含这样的内容:用户同意设备收集某些个人数据,同意将用户的个人数据上传到服务器,同意经营者分析、使用用户的各项数据,甚至同意经营者与第三方共享用户的数据。由于这些格式条款限制、影响了一部分消费者的权利,所以这些条款一般都在协议中以黑体加粗字加以强调,但是极少有用户注册时会打开用户协议等一系列条款仔细阅读,这就导致许多用户在并不知情的情况下,授权经营者对其个人信息加以利用。有些经营者不重视消费者个人信息安全保护,更有甚者为了谋取不正当的经济利益,对公民进行非法监控[4],与贩卖公民个人信息的个人或者组织勾结,故意泄露或者非法利用消费者个人信息。现实生活中,消费者的个人注册信息被泄露给第三方导致消费者财产安全、人身安全受到威胁甚至实际损害的例子比比皆是。例如注册使用某品牌智能健身跑步机后,注册手机马上就能收到各类健身机构的广告消息甚至毫无关系的垃圾信息,这些信息一旦强制订阅很难取消,有些商业广告甚至无法取消订阅,让机主不堪其扰。由于经营者对消费者敏感信息的保护力度不够,甚至有的经营者将消费者个人信息作为其经营对象牟利,致使消费者的个人信息安全岌岌可危。用户注册存在的这些信息安全风险,必须依靠强有力的法律保障迫使经营者加以重视,加强其对消费者个人信息的保护力度。

(二)设备存储信息泄露风险

有些智能家居设备本身就用于监控、记录,为了完成其基本功能需要,自然要收集、保存用户的许多隐私数据,例如各种网络摄像头、智能门锁门铃等设备。这些设备接收和记录的数据绝大部分涉及用户个人隐私,例如用户家中人员动向、物件陈设,家附近的安防状态等等,一旦被泄露或者不当利用,会给消费者和使用者的生命财产安全造成损失。

典型案例是2017年曝光的360智能摄像头和水滴直播涉嫌侵犯公民个人隐私事件。由于360智能摄像头自带在线直播功能,一旦开启即可直接接入水滴直播平台将摄像头录制内容实时与在线直播观看者分享互动。这项功能的设计初衷是为了监控课堂教学情况,家长可以在直播间看到孩子在教室的一举一动,但是被某些别有用心的用户恶意利用。例如有“黑客”通过远程操控把没有开启直播功能的360智能摄像头打开,将使用者的一举一动公开传播到互联网,使用者的隐私被一览无余,导致消费者对这类网络摄像头的安全性、保密性失去信心。实施这种行为的“黑客”显然违反法律[5],但也不能忽视摄像头和直播平台的经营者应当承担的信息安全保障责任。[6]奇虎360公司应当定期排查摄像头的系统安全漏洞,对可能存在的安全隐患进行系统升级等及时处理,并提醒使用者因网络摄像头有泄露个人隐私之虞,在未使用时应当及时断电;而水滴直播网站应当对在其平台进行直播的内容负监管责任,若有不当及时采取信号屏蔽等紧急处理措施。如果“黑客”无法打开用户家中的摄像头,或者在未经用户许可时直播平台不支持联网传送数据,用户在使用网络摄像头时就能够更加放心。

(三)间接性信息暴露风险

间接性的信息泄露由于较为隐蔽,尚未引起消费者的重视;然而,这种基于数据分析而掌握的关于消费者生活习惯的信息,一旦泄露其后果也非常严重。在各类智能家居设备的使用过程中,用户将会发出各种指令,例如给扫地机器人设定家中无人时进行清扫的程式,或者通过手机等设备在户外对家中的机器进行远程操控,例如在只有老人、小孩在家时打开各项安全防控,设置空调、窗帘、照明设备等固定的开关时间,或者出门散步时打开可联网的洗碗机、咖啡机、豆浆机等等,由于智能家居一般会自动记录用户的特别指令,以便按照用户的使用习惯为用户智能匹配机器运行模式,这样用户只需设定一次个性化模式即可长期适用。有研究表明,消费者一般认为那些不记录音频或者视频的设备(如灯泡和恒温器)不存在隐私风险,事实上来自此类设备的原始数据可用于推断家庭入住率、工作习惯、睡眠模式和其他用户活动等用户习惯。[7]如果这些信息泄露,被用于分析用户何时在家、何时家中无人或者只有老人小孩等与个人家庭生活密切相关的重要信息,将严重降低居家安全感,尤其是独身女性、失独老人等容易成为人身或者财产性犯罪的目标。

智能家居消费者对物联网设备便利性和互联性的关注度往往超过对设备老化、安全漏洞和隐私泄露等问题的担忧。出于对物联网设备制造商和销售者的信任,消费者普遍倾向性认为经营者会采取措施对其个人隐私进行保护,但现实是许多经营者实际并没有执行数据加密或者匿名化等信息安全规范。这表明,单纯依靠企业的社会责任感和自我约束而不施加外部压力,无法保障智能家居消费者的信息安全,发展健康有序的智能家居产业。

三、欧盟GDPR防控方案研究

欧盟于2016年4月27日通过,2018年5月25日强制执行的《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation,缩写作GDPR),是关于欧盟范围内个人数据和隐私保护的法律规范,其主要目标为统一欧盟内经营者对个人信息保护的最低要求,取回欧盟公民以及居民对于个人资料的控制权。GDPR实施后,所有欧盟内的经营者以及业务范围涉及欧盟的跨国公司必须更新其对用户个人隐私的获取、存储、利用等方式以符合GDPR的要求。各公司网站必须在页面显著位置标明本站已符合GDPR要求,并将信息采集内容进行强制公示,对以往未提请用户充分注意的信息自动收集情形予以限制。据统计,许多境外网站通过减少页面加载项,大幅提升了网页打开速度,这些网站还以GDPR为依据改善其网站整体前端工程,从而进一步提高网站性能。例如在GDPR实施后,美国网站“USA Today”为其欧盟用户上线运行了单独的网站版本,在该欧洲版中,网站删除了所有跟踪脚本和广告,使得页面加载内容减少了近90%,网页大小从5.2MB降至500KB,不到原页面大小的十分之一。又如当从欧盟IP地址访问美国网站“The Verge”时,页面会弹出一条用于确认用户是否同意网站进行用户跟踪的信息,如果用户不接受该条款,浏览记录就不会被跟踪,并且网站的速度会变得更快,加载时间从32秒降至5秒,JavaScript文件从61个减至2个,加载内容从2MB减至1MB。

(一)保护范围广泛

GDPR的适用范围及于所有在欧盟内经营的数据控制者或者处理者①“控制者”指的是决定个人数据处理目的与方式的自然人或者法人、公共机构、规制机构或者其他组织;“处理者”指的是为数据控制者处理个人数据的自然人或者法人、公共机构、规制机构或者其他组织。对个人数据的处理,不论处理过程是否在欧盟内进行。而经营者能接触到的与个人信息有关的数据,几乎都被GDPR纳入了保护范围:一是身份识别信息,包括姓名、地址、电话号码、身份证号、车牌号、相片、影片、电子邮件内容等信息;二是网络虚拟数据,包括地理位置、IP地址、Cookie(网站为了辨别用户身份而储存在用户本地终端上的数据)、移动设备ID(用于设备追踪的唯一的设备识别码,例如IMEI国际移动设备识别码)、射频识别码RFID(通过无线电信号识别特定目标并读写数据的技术,例如高速公路ETC快速通道即为射频应答器的应用之一)、社交网络活动记录等;三是生物识别和遗传信息,包括病历资料、指纹、面部识别、视网膜扫描等;四是种族、民族特征及其他身份特征,包括精神状况,文化、社会、政治观念,性别取向甚至经济水平等。对个人数据涵盖范围的广泛,特别是对加入对虚拟数据的保护是GDPR有别于其前身Data Protection Directive(数据保护指令,简称DPD)的重要特征。

(二)权利内容完整

GDPR为用户(数据主体)精心设计了一套隐私权体系,帮助他们取回对个人信息的控制。这些权利包括:第一,访问权。个人有权请求访问他们的个人数据,并询问经营者收集数据后如何使用他们的数据。如果用户提出要求,经营者必须免费提供用户被收集信息的完整副本的电子格式。第二,被遗忘权。如果消费者与经营者之间就提供商品或者服务的协议终止,或者如果用户收回经营者对其个人数据进行处理的许可,那么他们有权要求经营者删除被收集的个人数据。第三,转移数据的权利。用户有权从经营者处获取其被收集的个人信息,并在别处重复使用这些数据,即用户有权将其个人数据从一个经营者处转移至另一个经营者处。尤其是当用户终止与某一经营者的服务提供协议,转而与同行业其他竞争者订立协议时,在该经营者处收集、储存的用户的个人数据必须根据用户需要及时转移。第四,知情权。基于用户处分个人信息的自由,经营者收集任何数据前必须告知用户并且得到明确的许可,经营者征求用户许可的条款用语必须明确,并且用户的许可可以随时撤回。第五,要求更正信息的权利。这项权利确保个人在信息失去时效性、信息不完整或者不准确时能够更新信息。第六,限制数据收集、处理或者存储的权利。基于个人请求,经营者可以存储但不得处理其个人数据。第七,反对权。根据此项权利,个人有权要求经营者停止以营利为目的处理其个人数据。反对权无豁免事由,经营者必须在收到请求后立即停止处理,并且经营者必须明确告知用户这一权利。第八,获得通知的权利。这项权利要求经营者应当在安全漏洞被首次发现后72小时内通知用户。

这些权利看似显而易见,但在此之前未经法律认可,如要对其进行保护和救济,于法无据。在GDPR框架下上升为法律权利的更完整、更全面的隐私权体系,将对欧盟用户的个人信息保护产生积极而深远的影响。

(三)保护标准高

GDPR明确规定了经营者处理用户个人数据的七项原则:“合法公平透明性原则(lawfulness,fairness,and transparency)、目的限制原则(limitation of purpose)、数据最小化原则(minimization of data)、精确性原则(accuracy)、存储限制原则(limitation of storage)、完整性与保密性原则(integrity and confidentiality)以及权责一致原则(accountability)”[8]。这意味着经营范围在欧盟的经营者须保证其数据收集目的具体、清晰、正当;数据处理方式合法、合理、透明、有限度;如收集的数据有误,应当及时更正或者删除;个人身份识别信息存储有期限;经营者应当采取合理的技术手段、组织措施确保个人数据安全;以及经营者对其遵守了上述原则须承担相应的举证责任。[9]这七项保护原则,特别是“权责一致原则”,明确界定了个人信息安全从事前防御要求到举证责任分配的相关内容,配合完整的隐私权体系,能起到严密的保护作用。

(四)处罚力度大

GDPR确立了相当严厉的罚款制度以保障其规则的有效实施,经营者如果未能符合GDPR的监管要求,例如企业应当设置而没有设置数据保护官(Data Protection Officer,简称DPO),或者存在安全漏洞,即使较小的违法行为也有可能引致1000万欧元或者该公司全球营业额2%(取较大值)的巨额罚款。根据行为后果的严重程度,处罚额度最高可达2000万欧元或者公司全球营业额的4%(取较大值)。处罚额度视具体情况而定,取决于违法行为的程度和造成损失的大小,具体数额由GDPR在欧盟各国的指定机构确定。GDPR正式施行以来第一起重罚案例,是2019年1月法国信息与自由委员会(CNIL)宣布对谷歌处以5000万欧元(约合5700万美元)的罚款[10],原因是谷歌公司谷歌在处理数据之前没有得到用户明确同意,用户基本上不知道自己已经同意分享数据,也不知道谷歌计划如何使用这些信息,而谷歌公司利用其在搜索引擎、地图和视频网站等互联网服务领域的市场优势地位,广泛收集用户数据,用以展示个性化广告,是对用户个人信息的不当使用。巨额处罚增加了企业违法成本,对企业行为规范化起到威慑作用,能够倒逼企业重视消费者的个人信息保护问题,从源头上遏止企业不尊重消费者个人信息的现象。

四、我国智能家居消费者个人信息保护的反思

(一)经营者对消费者个人信息保护义务的重构

《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称《消法》)第14条确认了消费者享有个人信息受保护权①《消法》第14条规定: 消费者在购买、使用商品和接受服务时,享有人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利,享有个人信息依法得到保护的权利。,第29条则从经营者义务的角度细化对消费者个人信息保护的要求②《消法》第29条规定:经营者在收集、使用消费者信息时应当遵循合法、正当、必要的原则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经消费者同意。经营者收集、使用消费者个人信息,应当公开其收集、使用规则,不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息。经营者及其工作人员对收集的消费者个人信息必须严格保密,不得泄露、出售或者非法向他人提供。经营者应当采取技术措施和其他必要措施,确保信息安全,防止消费者个人信息泄露、丢失。在发生或者可能发生信息泄露、丢失的情况时,应当立即采取补救措施。经营者未经消费者同意或者请求,或者消费者明确表示拒绝的,不得向其发送商业性信息。。总体上,《消法》也设置了与GDPR相类似的数据收集和使用的合法性、正当性、必要性的基本原则,但是在法律规范中并未对正当性、必要性的具体要求予以明确;因此,许多情况下,何为“正当”、何为“必要”,以及经营者是否达到法律对于“正当”“必要”的要求,需要由法官或者法学家在个案中加以界定。例如一款智能灯泡是否应当收集用户的地理位置信息(尽管有的厂家声称通过联网上传地理信息可以根据日出、日落时间控制灯泡的关闭或者开启)呢。不可否认,智能家居设备的制造公司确有必要收集一些多余信息,用于提高和改善服务。例如谷歌公司为了改善其智能音箱的智能语音识别功能,会在用户并未输入语音指令启动设备时就对周围声音进行收集和上传,谷歌公司智能语音识别功能研发部门持续对收集到的语音信息进行分析,根据数据显示,将高频语料录入语料库替换掉低频词、短语及句子。虽然许多消费者对此举存在争议,认为其个人生活在不间断地被谷歌公司监控,但是对此,谷歌公司采用了一套复杂算法以预防可能发生的隐私泄露,即把用户身份识别信息和相应的语言信息进行乱序处理,这样用户就无需担心其个人信息是否匿名,因为通过语音信息无法对应找到该信息的发出者,也无法反向利用用户的账户信息找到其所发出过的语音指令。并且,谷歌公司还规定所有收集到的语音信息经过一段时间后须强制删除。这种做法的确行之有效,消费者并未因对隐私泄露的担忧而拒绝购买谷歌公司的智能音箱。这说明,纵然个案情形千变万化,建立一套清晰、可操作的标准[11],用于判断经营者收集的消费者个人信息的内容以及收集程序是否合法,以便于在案件中统一进行识别,是有必要的。

除此之外,关于经营者应当如何“明示收集使用信息的目的、方式和范围”,怎样“公开其收集、使用规则”,以及消费者同意的取得方式、经营者如何履行保密义务等问题也有待进一步明确。智能家居设备收集和使用的往往是消费者最私密、最敏感的信息,因此经营者对消费者个人信息进行收集、存储的全过程都应当受到严密监管,并有明确而行之有效的制度进行规范。如果缺乏严格的法律规制尤其是法律责任的约束,仅仅依靠企业自身的社会责任感,期待企业自觉遵守秩序,无疑会令消费者的信息安全处在高度危险的信息环境中,无论是由于经营者的故意或者过失直接导致消费者个人信息泄露,还是由于经营者所生产、销售的智能家居设备本身存在不合理的信息安全风险易受网络“黑客”等第三方攻击[12],后果都将不堪设想。在互联网极度发达的当下,任何个人隐私一旦暴露在网络环境中,任凭当事人采取任何补救措施都于事无补,因其已经泄露的隐私不可能被完全消除毫不留痕,反而会被无数网络使用者收集、存储甚至加以利用。因此,当谈及个人信息的保护,以事前约束的方式敦促经营者加大力度履行所负担的消费者个人信息保护义务,往往比信息泄露后对经营者进行事后惩罚更有效。对经营者进行事前的行为约束是对立法者提出的要求,如果法律规范内容明确并且具有可执行性,经营者自然能按照法律规范的指引为相应行为,消费者的信息风险也随之下降。而在现实中,为了节省信息成本,同时又能满足法律要求,经营者往往通过预先拟定的《用户协议》等格式条款,将消费者信息的收集目的、方式和范围以及收集、使用规则等作为其中的内容,消费者必须勾选“同意《用户协议》”的注册条款才能开始使用经营者的商品或者享受有关服务,经营者随即利用这种“消费者的同意”来为其疏于保护消费者个人信息安全的行为进行抗辩。经营者之所以“钻空子”,就是由于法律规定不够明确,并且违法成本较低,无法引起经营者主观上的重视。另外,如果智能家居设备的使用者是无民事行为能力人或者限制民事行为能力人,又或者是对电子设备不甚了解的老年人,他们的“同意”是否可以作为经营者的抗辩理由,如果用户自身对个人信息保护并不十分注重,是否可以任由经营者利用其个人信息呢?在对经营者对消费者负有的个人信息保护义务进行重构时,这些因素都应当被考虑进来。

(二)消费者个人信息受保护权与安全权的竞合与价值冲突

《消法》规定“消费者享有人身、财产安全不受损害的权利”①《消法》第7条规定: 消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。消费者有权要求经营者提供的商品和服务,符合保障人身、财产安全的要求。,在直接意义上,消费者的安全权,意味着经营者提供的商品、服务不应存在不合理的危险,并且如果经营者有某些固定的经营场所,例如“宾馆、商场、餐馆、银行、机场、车站、港口、影剧院”等经营场所的经营者对在该场所内的消费者的人身、财产安全也负有一定的安全保障义务②《消法》第18条规定: 经营者应当保证其提供的商品或者服务符合保障人身、财产安全的要求。对可能危及人身、财产安全的商品和服务,应当向消费者作出真实的说明和明确的警示,并说明和标明正确使用商品或者接受服务的方法以及防止危害发生的方法。宾馆、商场、餐馆、银行、机场、车站、港口、影剧院等经营场所的经营者,应当对消费者尽到安全保障义务。,与此相对应,《侵权责任法》也规定了宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人的安全保障义务③《侵权责任法》第37条规定:宾馆、商场、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人或者群众性活动的组织者,未尽到安全保障义务,造成他人损害的,应当承担侵权责任。因第三人的行为造成他人损害的,由第三人承担侵权责任;管理人或者组织者未尽到安全保障义务的,承担相应的补充责任。。假设消费者在使用智能家居设备的过程中,个人信息被泄露,其财产、身体健康甚至生命安全受到侵害,是否属于消费者安全权的保护范畴?智能家居设备经营者是否可能因为其产品有信息安全的瑕疵甚至缺陷而承担产品责任?当消费者的安全权和个人信息受保护权发生竞合时,由于在不同情形下损害赔偿的范围不同,计算出的赔偿额也不同,是否可以由消费者自行决定以何理由起诉,以最大化保护消费者利益?在人工智能技术大力发展的背景下,有时智能家居设备的安全漏洞或许无法完全归咎于设备制造者或者销售者,因为搭载人工智能技术的设备自身具有学习能力,一些在制造、生产时不存在或者无法发现的缺陷可能会在机器学习的过程中发掘出来,此时经营者可否援引产品责任的免责事由进行抗辩?又比如,消费者在酒店客房使用酒店提供的某款智能音箱时因个人信息泄露,致使人身、财产安全遭受威胁,酒店是否应当对此承担公共场所管理人的安全保障义务?如果答案是肯定的,那么智能家居设备的经营者、提供者(酒店)以及直接侵权人之间的侵权责任应当如何分配,也需要进一步明确。

消费者的安全权与个人信息受保护权并不总是竞合的关系,有时两者也背道而驰,存在一定冲突,在人工智能背景下这种冲突甚至呈现扩大的趋势。例如,假设一台持续运转的智能音箱检测到用户在喊“救命”,或者设备研发部门在对收集到的语料进行分析时听到青少年用户说“我妈妈被爸爸打了”,智能音箱能否自动为其呼叫报警电话?研发部门又是否有权追踪此条语音信息的来源,向用户证实其真实性?在出现消费者安全权和个人信息受保护权的价值冲突时,应当明确安全的价值是高于个人隐私的价值的。如果法律更注重保护用户的人身、财产安全,那么对经营者就提出了相应的要求,一旦用户真的遇到人身、财产的危险,智能音箱或者研发人员必须积极行为帮助用户脱险,否则有可能构成经营者对消费者人身、财产安全的保护义务的违反。但是也不能无限扩大这种价值取向,因为如果在任何情况下都认定公民的人身安全、财产安全的价值优先于个人隐私,将模糊公民个人隐私的边界,极易使得经营者扩张其对消费者个人信息的收集、存储和利用,经营者甚至有可能以保护消费者安全权为由拒绝履行对消费者个人信息的保护义务,反而出现对公民个人隐私进行不当监视的危险倾向。至于在个案中应当强调公民的安全权还是个人信息受保护权,也许只能由法官根据事实来判断。

此外,通过智能家居设备收集的信息能否用作刑事或者民事诉讼的证据,这在目前的司法实践中尚未受到关注,但是可以预见,随着智能家居设备收集的信息量越来越大、信息面越来越广,在不久的将来,利用智能家居设备经营者存储在其数据库中的信息作为诉讼证据会形成不可阻挡的趋势。这将导致现有的证据规则受到冲击,因为智能家居设备具有一定程度的自主意识,并不能认为智能家居设备的行为完全代表了其制造者或者使用者,那么是否就能认定通过智能家居设备合法收集到的个人信息作为诉讼证据不违反证据收集的规则,从而可以用作指控信息被收集者的证据呢?这其实也体现了消费者个人信息受保护权与安全权之间的价值冲突,应当考虑到,如果认定智能家居设备收集到的信息可以作为针对该用户自身的合法证据,将不利于智能家居设备市场的发展。但是如果用户同意,则可以利用。此外,用户如果需要利用智能家居设备收集的信息作出有利于自己的证明,经营者应当予以配合,从自然法角度,用户取回自己的信息是其天然享有的权利,经营者之所以能够收集用户的个人信息,实际上是由于用户让渡出了一部分隐私权,因此用户利用其个人信息进行举证应当是无条件的,经营者没有理由拒绝。

(三)消费者的精神损害赔偿请求权

《消法》对消费者可以提起精神损害赔偿请求的情形进行了限定①《消法》 第51条规定: 经营者有侮辱诽谤、搜查身体、侵犯人身自由等侵害消费者或者其他受害人人身权益的行为,造成严重精神损害的,受害人可以要求精神损害赔偿。,并不包括经营者违反保护消费者个人信息义务的情形。根据《侵权责任法》第2条②《侵权责任法》第2条规定:侵害民事权益,应当依照本法承担侵权责任。本法所称民事权益,包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。,受法律保护的民事权利包括隐私权,并且该法第22条规定,“侵害他人人身权益,造成他人严重精神损害的,被侵权人可以请求精神损害赔偿。”由于在《侵权责任法》中涉及侵犯隐私权的主体只有医疗机构及其医务人员,并没有对经营者侵犯消费者个人隐私的侵权责任加以特别规定,如果把《消法》看作是《侵权责任法》的特别法,那么消费者享有的各项权利都应当受到《侵权责任法》的保护,而消费者的隐私权是一种典型的人身权益,假如经营者违反对消费者个人信息保护的义务,侵害了消费者隐私权,给消费者带来精神损失,允许消费者就该损失请求精神损害赔偿,在逻辑上是恰当的。例如,经常有消费者在终止与经营者的商品或者服务合同后,却发现其个人电话被泄露,收到许多骚扰短信或者电话,不堪其扰。如果消费者在购物平台上对经营者做出负面评价,有的经营者甚至将消费者的所有个人信息曝光给“呼死你”等网络电话呼叫平台,对消费者进行信息轰炸。更有甚者,将消费者的信息曝光给淫秽色情网站,用抹黑消费者等方法对其进行人格侮辱。经历这些情况,消费者难免会产生负面情绪,如果维权途径不畅,再加上缺乏合理的疏导,在与经营者对峙时,作为弱势群体的消费者精神上很容易遭受重创,甚至造成难以复原也难以衡量的精神损害。对这类消费者进行精神上的救济,认可他们享有精神损害赔偿请求权,并无不可。再者,如果由于经营者的疏忽导致消费者个人隐私泄露,引起严重后果,造成严重精神损害的,消费者能否得到精神损失赔偿呢?例如,家用智能摄像头记录下来的居家生活情况,被黑客攻击后公布到网络服务器上,让用户的私密信息公之于众,对其造成不可消除的精神损害。尽管直接的侵权责任人是网络黑客,但如果摄像头的数据安全性存在设计上的缺陷,该智能产品的制造者和销售者是否应当对消费者的精神损失承担相应赔偿责任?经营者与侵权的直接责任人之间的责任份额如何确定?经营者是否需要承担连带责任?而消费者由于隐私受侵害,要想获得精神损害赔偿,其精神损失需要达到何种程度?证明责任如何分配?在现有制度下,这些问题尚无统一的答案。但可以确定的是,消费者因个人隐私受侵犯而受到精神上的创伤,应当允许其请求精神损害赔偿。

五、结语

近年来,关于智能家居设备信息安全的自然科学和社会科学研究都在逐渐增多,单就法学领域而言,智能家居设备的发展对消费者个人信息保护带来巨大影响,无论是对于纯粹的理论研究还是在立法或者司法实务界,都是无法回避的问题。一般来说,法律制度是相对滞后的,但关于法律问题的思考应该是前瞻的。针对智能家居设备带来的有关隐私、伦理、责任、安全等问题,需要在政府主导下,以经营者和消费者的合作互信为基础,共同削弱智能家居设备对消费者个人信息安全造成的不利影响,创建人类与人工智能彼此信任的未来。