警务翻译人员能力提升的PACTE模式

——以中国—东盟警务合作与培训为例

2020-04-28王琰

王 琰

(广西警察学院,广西 南宁 530023)

2017年4月19日至21日,习近平总书记视察广西时强调:作为中国—东盟开放开发的前沿和窗口,广西既是“一带一路”有机衔接的重要门户,也是参与服务“一带一路”的省份。2019年3月15日,十三届全国人大二次会议通过了《中华人民共和国外商投资法》。此法律的颁布,彰显了党和国家向国内外表示中国进一步开放的决心。广西独特的区位优势不仅带来了人、财、物、信息、科技的跨国界流动,也不可避免地导致各种新型犯罪、涉外犯罪的增加。加强国际警务合作、执法合作,才能为中国—东盟的合作和发展保驾护航,才能遏制跨国犯罪的势头。

警务合作与培训翻译活动,主要以国际会议、学术论坛和外国警察来华培训为主要内容。举办警务培训和学术论坛可以为跨国警务合作奠定良好的基础。国际合作,语言先行。切实提升警务合作与培训翻译人员的翻译能力,才能加强我国与世界各国和地区警察机构的交流与合作,才能妥善有效地处理好各类涉外警务工作,为实现更深层次的警务合作保驾护航。

一、翻译能力建设的内涵及相关研究回顾

《现代汉语词典》将“能力”一词定义为能胜任某项工作的条件和才能。完成不同的任务内容需要不同的能力,相应地构成该能力的各项子能力则大相径庭。那么何为“翻译能力”?套用词典对于“能力”的定义,可将“翻译能力”理解为完成翻译实践活动所需要的条件和才能。翻译能力的内容远不止是双语语言能力的总和,而是一个复杂的体系。从20世纪开始,中西方学者都对翻译能力进行了探索。

国内学者针对翻译能力的研究大致分为三类:第一类,以介绍西方的翻译能力观为主的翻译理论研究;第二类是翻译教学研究;第三类则是翻译能力实证研究。

国内学者关于翻译能力的研究大多基于多元翻译能力理论。此类学者都承认翻译能力不仅仅局限于两种语言能力的叠加,认为翻译能力是由若干能力要素组成的综合体。国内最早研究翻译能力的学者是姜秋霞和权晓辉,他们认为翻译能力由四个子能力构成,即语言能力、文化能力、审美能力和转换能力[1]。

翻译教学研究的内容集中于本科和硕士翻译专业的专业设置、外语专业学生翻译能力培养、翻译教学实践等方面。穆雷、郑敏慧讨论了翻译专业本科教学大纲后指出,翻译专业教学的目标是翻译能力建设[2]。翻译教学研究也关注了科学技术手段、修辞学、语用学对提升翻译能力的重要性。不少学者也主张将计算机辅助翻译纳入到翻译专业教学大纲和教学实践中。

翻译能力实证研究是通过实证研究分析翻译能力模型,并在此基础上提出自己的翻译能力模式。钱春花借鉴前人关于翻译能力构成的研究,通过问卷调查和结构方程模型,构建了翻译能力金字塔模型。该模型指出翻译能力由内驱力、认知能力、语言能力和操作能力构成[3]。

西方学者对于翻译能力的研究大致经历了三个阶段:从双语禀赋的“自然译者”的观念过度到“复合翻译能力观”,再到目前具有主流学术地位的“多元动态能力构建学说”。

“自然译者”理论是加拿大学者哈里斯和舍伍德提出的,他们将自然翻译定义为“没有经过专门培训的人在日常情况下进行的翻译”[4]。此观点认为:译者双语能力的提升自然会导致翻译能力的提升。这一理论一经提出便广受非议,许多译者不具备超凡的语言天资,但经过大量后天训练依然可以成为合格成熟的翻译工作者,这一现象恰恰论证了翻译能力的后天形成性,也证明了“自然译者”和“自然翻译”理论的局限性。

20世纪90年代以来,翻译实践对译者的翻译能力提出了更立体的要求。西方学者开始探索和剖析译者翻译能力的构成要素,“复合的翻译能力观”便应运而生。Wills提出,翻译能力包括三个组成部分:(1)第一语言能力(L1competence);(2)第二语言能力(L2 competence);(3)超语言能力(super-competence)[5]。Neubert主张翻译能力包括语言能力、文本能力、主题能力、文化能力、转换能力等能力[6]。这一时期学者的理论研究表明,翻译能力由两个方面构成:一是天生的翻译素质,即双语能力;另一方面是其他通过训练和培养而后天形成的能力。复合的翻译能力观肯定了双语能力对于译者能力建设的重要性,同时也明确了翻译能力的后天形成性。

“翻译能力动态构建”的观念最早在20世纪末被提出。巴塞罗那自治大学的研究小组进行了“翻译能力习得过程与评估”(Process in the Acquisition of Translation Competence and Evaluation,简称“PACTE”)的研究。该研究小组将翻译能力定义为是译者完成翻译实践所必须习得的知识和技能系统。认为翻译能力由双语能力、语言外能力、翻译专业知识能力、专业操作能力、策略能力和心理生理要素组成[7]。

二、PACTE翻译能力模式的内涵

1997年,巴塞罗那自治大学成立了一支由本校翻译系专业译者和从事翻译教学的教师组成的翻译能力习得过程与评估研究小组。研究小组主要研究译者翻译能力的组成要素和翻译能力的习得过程。该小组采用实验法对专业译者和翻译教师的翻译能力以及相关的翻译作品进行了剖析和探究后,于1998年第一次创新性地提出了PACTE翻译能力模式,在此后的进一步探索中又在2000年对PACTE模式进行修订,使其更加完善。

1998年该小组首次提出PACTE翻译能力模式时,指出翻译能力由6种子能力组成,分别是双语交际能力、语言外能力、专业操作能力、转换能力,以及先前翻译能力研究未曾涉及的策略能力和心理生理能力。双语交际能力指的是语言能力、语篇能力和社会语言能力。简言之,就是译者理解源语的能力和在目的语中再现源语的能力。语言外能力指的是常识和专家知识,具体包括翻译理论知识、跨文化知识、与译文相关的专业知识、百科知识等。专业操作能力指的是学习和使用与翻译行业相关的工具的能力,以及译者的职业道德、职业判断的能力。转换能力是译文产出的关键,也是联系其他能力的关键。转换过程中,译者既要在译入语中再现原文,又要考虑目的语读者的反应和接受程度。策略能力是指译者在翻译过程中发现问题、提出问题和运用相关技巧解决问题的能力。PACTE翻译能力模式所创新提出的心理生理能力,是指使用各种心理活动和心理认知的技能以及心理态度。此时的PACTE翻译能力模式中处于核心地位的两种能力是转换能力和策略能力。转换能力是翻译能力的核心,策略能力影响和贯穿整个翻译活动。

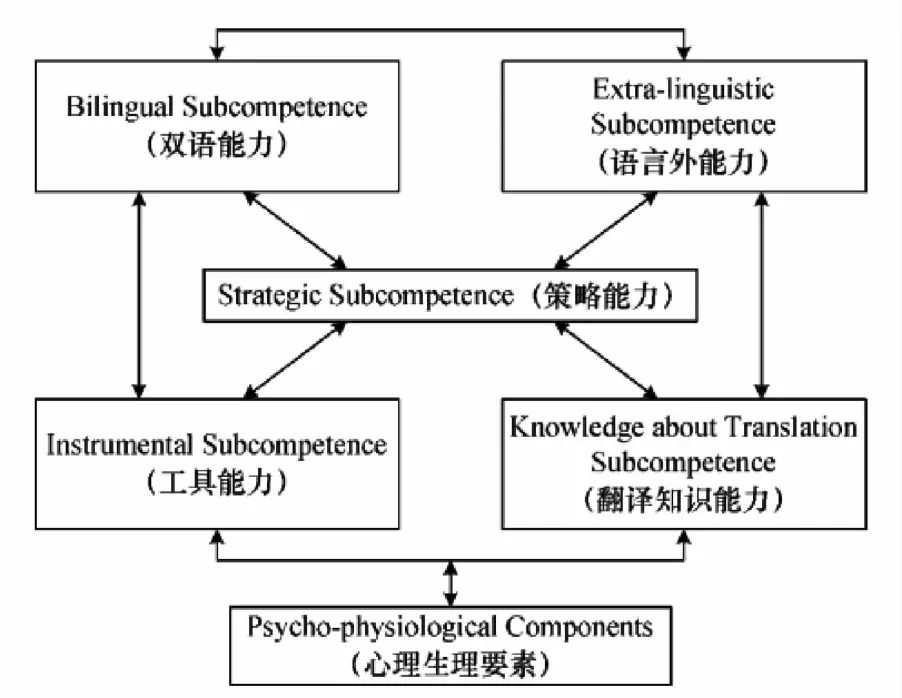

2000年该小组在对专家译者和外语教师进行了一系列的探索和实验后,发现专家译者和外语教师都具有哈里斯和舍伍德所提出的“自然译者”的能力,但二者的能力却有着明显的差别。策略能力在专家译者翻译能力的形成过程中起到了关键性的作用。专家译者有能力根据读者的需求和翻译目的,运用相应的策略恰当地实现源语文本在目的语中的再现。研究人员总结出,在翻译过程中策略能力在五种子能力中处于核心的地位,沟通和联系了其他的子能力。因而对PACTE模式进行了修订,修订后翻译能力的模式如图1所示。

图1 修订后的翻译能力模式

如图1所示,修订后的PACTE模式由五个子能力和心理生理要素组成。双语能力指的是传译两种语言所需要的语言知识,具体包括词汇、句法、语篇、语用知识等。语言外能力指的是跨文化知识、翻译主题的专业知识和百科知识。翻译专业知识能力指的是与翻译行业相关的知识和规则。例如,如何实践翻译过程、了解翻译市场、了解目的语读者、行业规则、税收等问题。工具能力则具体指的是查阅文献资料和利用现代化技术手段辅助翻译过程的能力。策略能力在五种子能力中处于核心的地位,影响着整个翻译过程,保障翻译过程有效地顺利地实施。策略能力主要包括计划翻译任务、选择翻译方法、翻译评价、发现问题、提供解决方案等。此外,修订后的翻译能力模式还重点分析了心理生理要素对整个翻译过程的影响。心理生理因素指的是认知、态度以及心理活动机制[8]。

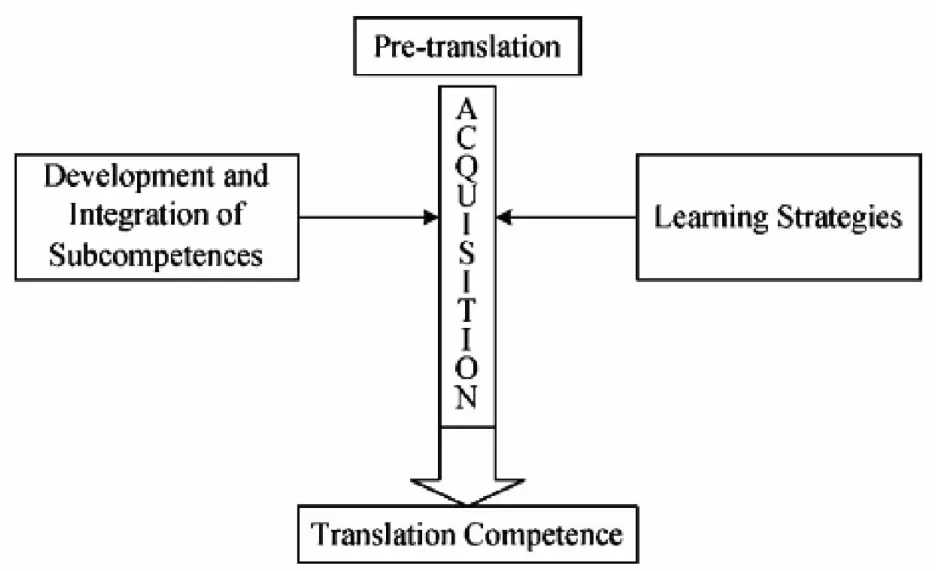

通过剖析翻译能力的组成要素,PACTE小组又研究了翻译能力的习得过程。如图2所示,development and integration of sub-competences(子能力的开发和融合)以及learning strategy(学习策略)会促进acquisition of translation competence(翻译能力习得)。因此,翻译能力习得有两个重要的途径。第一是子能力的开发和融合。翻译能力是由相互关联的五个子能力构成的,译者在初学阶段已经形成了一定量的五个子能力维度的旧知识,若想提升能力成为专家译者,则要融合现有的旧知识,以此为基础构建新知识。旧知识的重构在翻译能力提升的过程中被摆在了突出的位置。第二是掌握学习策略。重构旧知识需要译者拥有较强的学习能力,运用适合自己的学习策略,有能力整合、处理和重建陈述性知识和过程性知识,从而实现翻译能力的提升。在翻译能力的习得过程中,各项子能力不是同步发展的,会因学习环境的不同、翻译专业方向的不同等原因,某一个子能力可能率先得到提升,其重要性排序可能也随之变化。

图2 翻译能力习得过程

PACTE翻译能力模式是迄今为止对翻译能力构成要素剖析最全面、最复杂、最彻底的翻译能力模式。它明确区分了翻译能力和双语交际能力,并对二者的关系进行了明确的阐释。PACTE模式也指出了翻译能力各项子能力之间相互作用的关系和发展方式。在此基础上,PACTE翻译能力模式也指出,译者翻译能力的习得过程是一个动态发展的过程,译者要有较强的学习能力,要掌握相应的学习策略,完成对现有知识的融合和重构,完善和提升自身的翻译能力。

三、PACTE模式对中国—东盟警务合作与培训翻译人员能力的提升

中国—东盟警务合作与培训在服务国家安全、服务中国与东盟国家跨国警务合作和总体外交方面都发挥着至关重要的作用。作为中国—东盟的门户,广西享有重要的区位优势。因此,如何发挥区位优势,提升警务合作与培训翻译人员的翻译能力和培训质量,是目前亟待解决的问题。PACTE翻译能力模式从译者的双语能力、工具能力、语言外能力、生理心理要素等方面提出了要求,参与警务合作与培训的翻译人员可以从这几个方面进行反思和借鉴,以此提升自身的翻译能力。

(一)加强双语语言能力发展

德国学者诺德认为,语言能力主要表现为母语及外语的词汇、语法形式、语义、语言变体、语域、文体、语类准则等[9]。双语语言知识是翻译活动的基础,也是翻译技能和能力提高和发展的基础。作为警务合作与培训的翻译人员,要具备良好的双语语言能力,离不开日常学习和工作中的积累。翻译人员不仅要提升工作语言的听、说、读、写、译各项能力,也需要关注母语的语言能力。加之,英语和汉语本质上是两种不同的语言,汉语是意合语言,英语是形合语言,译者需要透彻理解两种语言本质上的差异,才能恰当做好双语的转换。

此外,语言能力也体现在语用能力。语用能力强调语言工作者运用语言进行得体恰当交际的能力。这就要求译者要充分了解双语文化的差异。中国—东盟警务合作与培训的翻译人员需要广泛地了解东南亚国家的文化和风土人情,掌握必要的外交礼仪和外事知识。能够在外事活动和培训的翻译工作中,尊重对方国家的文化和风俗,保障翻译任务的顺利完成。

(二)加强工具能力的培养,加强警务英语语料库建设

大数据时代,机器翻译、计算机辅助翻译、语料库等技术被广泛而频繁地应用在翻译实践当中。只掌握传统“纸—笔—字典”模式的基础性翻译人才已经远不能满足时代和市场的需求。作为警务合作与培训的翻译人员,可以通过自学或组织培训的方式学习诸如雅信、Trados、Dejavu等翻译软件的使用,提升翻译的速度和准确率,并熟练地掌握和使用资料检索、机助翻译以及翻译行业管理等知识,综合提升自身的技术能力。

语料库是实现计算机辅助翻译的基础,也是提升警务培训人员翻译能力的重要途径。目前的警务英语的语料库建设还处于起步阶段,在质量和数量上仍无法满足警务合作和培训翻译的需要。因此,为了提升警务培训翻译人员的翻译能力,可以联合其他公安院校和一线的涉外公安部门,明确语料库的设计和建库目的,采用搜集和制作相结合的建库方式,从微型警务语料库做起,逐步过渡到大型的警务翻译语料库的建设。警务英语语料库的建设不仅能够提升翻译的效率和准确率,也能够为未来的警务翻译提供可以借鉴的语料和规范,也为公安院校培养新的翻译后备力量提供素材。

(三)提升语言外能力,加强专业领域翻译能力的研究

随着社会经济的发展和国际交流合作的日益增多,对译者的专业知识和专业翻译能力提出了更高的要求,专业翻译人员应该能够满足相关职业交流的实际需要。法国释意学派翻译理论创始人塞莱斯科维奇认为,翻译的任务是转达交际任务,语言只是理解意义必不可少的条件之一,若想正确理解意义,译者不仅仅要拥有语言知识,还应具备足够的主题知识和百科知识[10]。警务合作与培训的翻译项目所涉及的专业领域涵盖警务工作的各个方面,例如治安、刑侦、经侦、边防、出入境、禁毒、户政、物证鉴定等。因此,为了确保翻译的准确性和培训的有效性,需要译者拥有能够从事专业类翻译的主题知识、百科知识和实践经验。大多译者的学科背景是英语专业,若想出色完成警务合作与培训的翻译任务,则需要通过在线课程和到一线公安机关调研的方式,增强自己主题知识的学习和储备。除了主题知识的储备外,译者也要加大专业领域翻译的理论研究和实践探索,从而建设自身的翻译能力。

(四)加强心理生理要素培养,增设模拟体验的翻译活动

PACTE翻译能力模式首次强调了生理和心理要素对整个翻译过程的影响。心理要素在某种程度上也决定了翻译实践的成败。口译活动的顺利完成需要译者有沉着冷静、灵活应变的心理特质。笔译活动要求译者有足够的耐心和强大的分析能力。译员作为中介者,一方面要接收来自发言者的信息,一方面又要传译接收到的信息。此过程涉及了一系列复杂的心理和生理活动,因此翻译活动容易受到各种外部环境因素和内部主观因素的影响,如说话者的口音、专业词汇、身体状况等。因此,翻译人员对焦虑的管理能力对翻译活动的成败有着至关重要的影响。在对翻译焦虑动因研究的过程中,康志峰将口译焦虑产生动因分为言外因素和言内因素两类[11]。言外因素指的是环境、文化、心理等因素对译员造成的影响,而言内因素则可分为口音、语速、双语知识、语言差异等因素。

在中国—东盟警务合作与培训的翻译活动中,来自东盟国家的警务工作者操着不同的口音,每个人的语速和表达方式也各有不同,加上译前准备和高强度的口笔译任务带来的身体疲倦,都会影响到译者的翻译质量。这就要求译者平时多进行模拟翻译活动的体验,从而培养专业的工作态度,养成沉着耐心的心理特质。与此同时,也要加强听力的训练,熟悉东盟各国工作者的口音和表达习惯。做好充分的译前准备,才能顺利地克服心理生理要素对翻译质量的影响,顺利地完成翻译活动。

(五)提升译者的翻译服务能力和职业精神

20世纪末以来,国内外学者开始提出翻译服务能力这一概念。翻译服务能力主要包括人际维度和产出维度。人际维度指的是译者与客户或团队成员沟通、合作相处的能力。产出维度则是指译者如何提供合适的译文、如何进行翻译评价、如何做出翻译选择。具体来说,翻译服务能力涵盖多方面的内容:团队合作、尊重隐私、人际关系能力、时间管理、组织能力、抗压力等。

作为警务合作与培训的翻译人员,在外宾来访中国期间不可避免地会充当生活翻译或陪同翻译的角色。这就要求译者不仅要有扎实的语言功底产出准确的译文,同时也应当掌握人际交际能力,能够同来自东盟各国的警务工作者进行交际和合作。在警务培训或会议翻译的工作中,也会面临团队合作的问题,译者要有团队意识和大局观念,确保外事翻译任务的顺利完成。此外,警务合作在一定程度上也关系到国家安全,部分翻译内容也可能涉及国家机密和警务秘密,因此警务合作与培训的翻译人员要严格遵守翻译行业准则和职业道德,提高自身的政治觉悟,谨防有意和无意地泄露国家机密。在与东盟国家警务工作者接触时,也要注意分寸、注意言行,谨防被策反和渗透。

PACTE翻译能力模式认为翻译能力由五个子能力和心理生理要素组成,此模式对中国—东盟警务合作与培训翻译人员的能力建设有着重要的指导作用。翻译人员可以从双语能力、工具能力、策略能力等方面进行有针对性的学习和训练,提高自身的翻译能力,确保合作与培训相关翻译活动的顺利完成。此外,译者也需要清楚地认识到心理生理因素对于翻译结果的影响,注意培养良好沉稳的心理气质。